前言

中华人民共和国国家标准

风景名胜区详细规划标准

Standard for scenic and historic area detail planning

GB/T 51294-2018

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

发布日期:2018年7月10日

施行日期:2018年12月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2018年第147号

住房城乡建设部关于发布国家标准《风景名胜区详细规划标准》的公告

现批准《风景名胜区详细规划标准》为国家标准,编号为GB/T 51294-2018,自2018年12月1日起实施。

本标准在住房城乡建设部门户网站公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2018年7月10日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2008]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 景观保护与利用规划;5 旅游服务设施规划;6 游览交通规划;7 基础工程设施规划;8 居民点建设规划;9 用地协调规划;10 建筑布局规划;11 成果规定。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国城市规划设计研究院(地址:北京市车公庄西路5号;邮政编码:100044)。

本标准主编单位:中国城市规划设计研究院

本标准参编单位:中国城市建设研究院有限公司

浙江省城乡规划设计研究院

贵州省城乡规划设计研究院

岳阳市风景园林管理局

住房和城乡建设部城乡规划管理中心

本标准主要起草人员:贾建中 邓武功 李金路 唐进群 王泰阶 曹金清 谭侠 王玉洁 赵鹏 刘英 李振鹏 何旭 陈萍 李鑫 詹科 于涵 韩炳越 郭倩 朱海雄 林颖 周军 刘红纯 何露 吴雯

本标准主要审查人员:陈耀华 严国泰 王磐岩 曹礼昆 张晓鸣 孙平 周雄 李彩林 黄东仆

1总则

1.0.1 为加强风景名胜区(以下简称风景区)资源保护与合理利用,提高风景区详细规划编制的规范化和科学化水平,指导风景区建设,制定本标准。

▼ 展开条文说明

1.0.1 我国风景区在生态文明建设中具有重要地位,承担着保护国家自然文化遗产资源、传承历史文明、进行科学普及和爱国主义教育、带动地方经济发展等重要功能。随着我国人民生活水平提高、群众对于通过旅行游览,实现拥抱自然、开拓见识、陶冶情操的精神需求越来越突出,风景区作为满足人民群众这一精神需求的最重要载体,需要不断丰富自身内涵,发展与人民群众需求相适应的内容;其次,一个时期以来旅游经济快速发展,旅游建设项目越来越多,有的还与风景区资源属性存在相悖之处,需对这些开发建设进行指导和协调;再次,很多风景区内居民有较强的经济社会发展需求、部分风景区还与城市关系紧密,城市开发建设有侵占、破坏风景资源的倾向,这需要通过风景区详细规划进行具体安排,协调景城关系和景乡关系。因此,需要在建设层面编制风景区详细规划,提高风景区保护、利用、建设和管理的水平,协调多方需求,促进风景区健康持续发展。 从目前编制的众多风景区详细规划看,不论是规划名称、范围选取、规划编制内容与深度,还是编制主体和编制单位水平,都存在较大差别,使得详细规划编制缺乏规范性和科学性。 总体上,编制本标准的目的有三,一是使得详细规划能够完整地延续、落实风景区总体规划的部署要求、提高总体规划的指导性;二是合理保护与利用风景资源,规范风景资源利用方式和风景区内的建设行为与标准、提高规划管理的针对性和有效性;三是促使科学、规范地编制详细规划,整体提高风景区详细规划的编制水平和成果质量。

1.0.2 本标准适用于风景区详细规划。

▼ 展开条文说明

1.0.2 本标准的适用范围,重点是针对国家级风景名胜区详细规划的编制工作,也适用于省级风景名胜区及地方政府自行设立的市县级风景名胜区的详细规划编制。国内现有的其他保护地或园区如森林公园、地质公园、湿地公园、城市湿地公园、水利风景区等由于其资源特征、功能作用等与风景名胜区非常相似,可以参考本标准执行。

1.0.3 风景区的主要入口区、旅游服务设施集中区、旅游服务村镇等涉及建设活动的区域应编制以建设引导与控制为主要内容的详细规划,景区、游线等可编制以景观保护与游赏利用为主要内容的详细规划。编制风景区详细规划应遵循下列基本原则:

1 应树立生态文明理念,按照严格保护、统筹规划、因地制宜、突出特色、低碳节能的总体要求,严格保护风景资源及构成空间,挖掘自然和文化风景资源,突出景源特色,提升风景价值。

2 应按风景区总体规划,综合考虑景观、生态、文化、人口、管理等各项要素,恰当安排各项设施建设,完善服务功能,提升服务水平。

3 各项设施建设选址应避开地质灾害易发地段、生态和景观敏感区域,建筑宜藏不宜露、宜散不宜聚、宜低不宜高、宜淡不宜浓、宜中不宜洋,建筑景观应与自然景观环境及地方传统建筑风貌相协调。

▼ 展开条文说明

1.0.3 风景区总体规划是战略层面的发展构想与部署,应以生态文明理念为指导,综合考虑风景资源、自然条件、生态环境、文化背景、居民人口、风景区管理等各项要素,统筹协调风景、旅游、居民三大系统、安排好资源保护、风景游赏、居民调控、经济引导、旅游发展、设施建设等各项规划内容,明确功能布局、保护规定、建设要求。

风景区详细规划是实施层面的具体安排和建设指导,针对风景、旅游、居民三大系统的一项或多项内容,按照总体规划确定的功能布局、保护规定、建设要求,因地制宜地落实保护措施、细化游赏展示、实施建设布局、明确建设指标、控制建设景观;其中设施建设应严格符合总体规划要求居民点建设宜结合城乡规划要求进行安排,景点建设及其他非建设规划内容则可适当弹性安排。

风景区详细规划内容还应符合国家风景区行政主管部门的规定,详细安排保护、利用或建设内容,并对建设用地提出控制性要求。 风景区详细规划各项设施建设应谨慎选址布局,避开地质灾害易发地段、生态敏感区域和景观敏感区域。建筑布局顺应地形地貌等自然条件,尽量减少地表改变率。建筑物应避免破坏风景资源和观景视线。

建筑景观应融于自然景观环境建筑层次宜错落有致。不宜整齐划一,与建筑物所处的空间环境相匹配,并注重借鉴地方传统建筑布局与形式,整体上与地方传统建筑风貌相协调。对于旅游服务设施建筑,在自然景源或人文景源相对密集的区域、应隐藏于自然环境之中,避免个性化、城市化、商业化的建设风格;大型娱乐设施应避免对景源风貌及完整性造成不利影响。 规划应达到以下基本目的:①落实、完善、深化风景区总体规划的保护利用要求;②指导风景区内的景点、设施与城乡建设;③丰富景源特色,提升景源价值;④完善服务功能,提升风景区服务水平;⑤指导后续的工程设计;⑥促进风景区的可持续利用。

风景区详细规划与城市详细规划存在很大差异,既包含自然环境内容又包括人工建设内容,既针对景观类用地又针对建设类用地,规划范围有大有小,有的内容达到控制性规划深度即可用于管理,有的内容需达到修建性规划深度方可操作,具体规划内容编制深度根据实际需要确定。因此,风景区详细规划无控制性详细规划和修建性详细规划之分。

但风景区详细规划重点是明确和落实风景区的保护、利用和建设行为。因此,风景区详细规划总体上应要求达到修建性深度,包括游线建设、景点建设、游览活动、游路建设以及旅游服务设施建设、保护设施建设、项目建设等都各方面。当建设用地较多或规划区域较大,对其某部分的保护、利用和建设行为进行引导和控制即可满足管理要求时,可按照本标准“9.2建设用地控制”一节规定,编制控制性内容,主要明确用地性质,划定控制范围,提出控制指标。

1.0.4 风景区详细规划除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

▼ 展开条文说明

1.0.4 详细规划首先应符合风景区相关法律、法规及标准规范;风景区常涉及规划、建设、旅游、文物、林业、农业、土地、环保、交通、水利、海洋等众多相关行业或部门,与国民经济和社会发展规划、国土规划、城乡规划、土地利用规划等密切相关,因此亦应符合相应国家法律、法规及其相关技术标准的规定。

2术语

2 术语

▼ 展开条文说明

本章内容是对本标准涉及关键术语给予统一用词、统一含义,或将使用成熟的词汇纳入、肯定,以利于对本标准内容的正确理解和使用。

风景区详细规划是总体规划的深化和延伸,对风景区的风景资源、生态环境、景观风貌、建设效果具有直接影响。因此在术语中规定了风景区详细规划相关的特有术语,反映了对风景区各类建设的指导与控制,对资源与生态环境的保护要求。

风景区详细规划不论是控制性内容还是修建性内容,都应按照保护资源环境、控制用地与建设、引导风景区可持续发展的要求进行规划。其中用地与建设控制的强制性指标一般包括:用地性质、用地面积、绿地率、建筑密度、建筑性质、建筑控制高度、停车泊位及配套公共服务设施等。

2.0.1 风景名胜区详细规划 scenic and historic area detail planning

为落实风景区总体规划要求,满足风景区保护、利用、建设等需要,在风景区一定用地范围内,对各空间要素进行多种功能的具体安排和详细布置的活动。风景区详细规划是风景区总体规划的下位规划,为风景区的建设管理、设施布局和游赏利用提供依据和指导。简称详细规划。

2.0.2 风景名胜区详细规划区 the zone of scenic and historic area detail planning

编制风景区详细规划的空间范围。简称详细规划区。

2.0.3 风景名胜区保护设施 protection facilities of the scenic and historic area

为保护自然和文化景观资源、濒危珍稀野生动植物、生态环境以及保障游览安全等,在风景区内设立的相应设施。简称保护设施。

2.0.4 景观视线 landscape sight line

景点到景点、观赏点到景点或景观面之间的空间通视线。也称视线。

2.0.5 强制性控制指标 mandatory controlling index

风景区内对建设项目的功能、规模、选址、用地范围,及其他需要严格保护的内容实行严格控制和强制执行的一类指标。

2.0.6 地表改变率 land surface change rate

在规划建设过程中,原有地形、地貌、地表植被等被改变的面积占建设用地总面积的比率。

2.0.7 游览交通 tourism traffic

与风景区游览相关的交通系统的总称。

2.0.8 建设用地 construction land

风景区内风景点建设用地、旅游服务设施用地、居民社会用地、交通与工程用地的总称。

3基本规定

3.0.1 风景区详细规划应包括下列内容:

1 总体规划要求分析;

2 现状综合分析;

3 功能布局;

4 土地利用规划;

5 景观保护与利用规划;

6 旅游服务设施规划;

7 游览交通规划;

8 基础工程设施规划;

9 建筑布局规划;

10 根据详细规划区特点,可增加景源评价、保护培育、居民点建设、建设分期与投资估算等规划内容。

▼ 展开条文说明

3.0.1 在风景区内一般重点针对涉及建设活动的区域编制详细规划,主要包括以下5类区域:入口区、旅游服务设施集中区(一般为旅游服务基地)、旅游服务村镇、景区(游线)、重要人文景点。

入口区的主要功能包括景区管理、游客服务、收售票、交通转换、人流集散等,大型综合性入口的扩展功能包括商业、餐饮、住宿等。其主要规划内容包括:总体规划要求分析、现状综合分析、功能布局、土地利用规划、景观保护与利用规划、旅游服务设施规划、游览交通规划、建筑布局规划、竖向规划、基础工程设施规划等,其他内容根据人口区具体情况增加。规划深度一般为修建性深度。

服务设施集中区的主要功能包括景区管理、游客服务、商业、餐饮、住宿等,扩展功能包括收售票、交通转换、人流集散等。其主要规划内容包括:总体规划要求分析、现状综合分析、功能布局、土地利用与用地控制规划、景观保护占利用规划、旅游服务设施规划、交通规划、建筑布局规划、基础工程设施规划等,其他内容根据具体情况增加。规划深度一般为控制性与修建性深度相结合。

旅游服务村镇的主要功能包括居住、商业、产业、公共服务等,需要综合性设施,扩展功能包括资源保护、交通停靠、人流集散等。其主要规划内容包括:总体规划要求分析、现状综合分析、功能布局、人口规划、产业发展规划、土地利用与用地控制规划、景观保护与利用规划、交通规划、建筑布局规划、基础工程设施规划等,其他内容根据具体情况增加。规划深度一般为控制性与修建性深度相结合。

景区、游线的主要功能包括资源保护、风景展示、游览、交通、饮食、卫生等。其主要规划内容包括:总体规划要求分析、现状综合分析、功能布局、景源评价、保护培育规划、风景游赏规划、景观保护与利用规划、旅游服务设施建设规划、土地利用与用地控制规划、游览交通规划、建筑布局规划、基础工程设施规划等,包含居民点的应编制居民点建设规划。规划深度一般为控制性与修建性深度相结合。

重要人文景点的主要功能包括风景展示、游览、交通等,扩展功能包括饮食、卫生等。其主要规划内容包括:总体规划要求分析、现状综合分析、功能布局、建筑布局规划、景观保护与利用规划、游览交通规划、竖向规划、基础工程设施规划等。规划深度一般为修建性深度。

因而将总体规划要求分析、现状综合分析、功能布局、土地利用规划、景观保护与利用规划、旅游服务设施规划、游览交通规划、基础工程设施规划、建筑布局规划等内容作为详细规划的必备内容。当详细规划区需要对风景资源、居民点等深人规划时,可增加相关规划内容。

由于风景区详细规划针对不同区域时其规划编制内容差别比较大,这需要规划编制单位在对现状进行充分调查的基础上,与风景区管理机构及地方政府进行充分的沟通、协调,吸取地方管理经验,完善规划内容,增强规划的可操作性和实施性。

3.0.2 现状综合分析与总体规划要求分析应符合下列规定:

1 应分析详细规划区在风景区内的地位关系,包括风景区总体规划对详细规划区的资源保护、景观展示、用地建设、功能要求、设施配置、居民调控、规模与容量控制等各方面的要求;应进行详细规划和总体规划内容的符合性分析,对不一致的内容应予说明或论证。

2 应根据实际需要收集基础资料,分析地形地貌、气候气象、自然灾害、动植物、生态环境、风景资源、历史文化、游览状况、建筑、道路交通、基础工程设施、居民社会等现状情况。

3 应分析详细规划区的用地适宜性。

4 分析结果应明确发展的有利条件与制约因素。

▼ 展开条文说明

3.0.2 基础资料收集可参照现行国家标准《风景名胜区规划规范》GB 50298的要求进行调查统计,首先应收集上位总体规划的资料,其他还应包括相关规划与专题报告、测绘与遥感等信息资料、自然与资源条件、自然与文化景观资源、生态与环境水平、设施与基础工程、社会经济、土地及其他方面的历史与现状基础资料,这是科学、合理地制定详细规划的基本保证。基础资料收集包括文字、图纸、声像资料等。

风景区详细规划应详尽分析详细规划区与风景区总体规划的关系,明确总体规划对详细规划区的各项规定和要求。其次,风景区详细规划地段不同于一般地区,有更高的功能布局、建设控制、景观组织、环境保护等方面的要求,需要因地制宜、随形就势,突出风景特性,因此,对地形地貌、风景资源、动植物、生态环境、游览状况、建筑、道路交通、基础工程设施等现状条件要仔细分析,要分析详细规划区的用地适宜性,综合论证,总结出详细规划区的特点、指出发展的有利条件与制约因素、确定发展方向与重点、落实到具体用地,只有做好基础性调查研究和分析论证,才能综合把握好风景区详细规划的特点,做出好的规划成果。

3.0.3 应明确规划定位。以景区为规划范围的详细规划区定位应结合风景资源价值、游赏特点、主要功能、保护要求和相关发展条件等因素综合确定。

▼ 展开条文说明

3.0.3 以景区为规划范围的详细规划区一般是拥有相对完整的资源空间、游览空间和设施建设空间的区域,包含资源保护、游赏利用、风景建设、设施建设、居民点建设等当中的多项规划内容。

风景区多样的功能与地域空间决定了不同详细规划区其属性差异较大,因而对详细规划区进行定位具有方向性的指导作用。详细规划区定性应明确表述风景特征、主要功能、详细规划区类型等三方面内容,且不得违反总体规划的要求,定性用词应准确精练。其中风景特征应与总体规划对详细规划区的评价一致,主要功能需针对详细规划区在风景区中的区位、资源价值、地位及自身优劣势条件来确定,详细规划区类型可以是景源特征类型或功能类型

3.0.4 功能布局应功能组织清晰、空间关系合理,各部分有机关联,突出资源特色与主体功能。设施建设布置应符合风景区保护规定。

▼ 展开条文说明

3.0.4 详细规划对功能、空间、用地的布局安排更加细致,功能与空间、用地更加具有对应性,详细规划的整体布局将是设计与建设的前提条件,因此,功能布局应功能组织清晰、空间关系合理,各部分有机关联,用地能够突出风景资源特色与主体功能,这是详细规划区能够保护好、发展好的基本条件之一。

3.0.5 详细规划应控制游人容量、总人口规模和建筑总量,并应预测游人规模。对游人集中分布的重要游览区段,可针对游览高峰日及其高峰时段,制定疏导管理措施,提出极限游人容量。高峰时段游人容量应按“人次/h”计算。

▼ 展开条文说明

3.0.5 容量控制是详细规划应坚持的基本原则。游人容量和规模测算应根据总体规划要求和现状条件,符合现行国家标准《风景名胜区规划规范》GB 50298的规定,采用适宜方法进行计算和校核;对于详细规划区内的重要景区、景点,应测算其极限游人容量。

详细规划区内有一个及以上村庄的,应测算其总人口规模。建筑控制总量应根据人口规模以及资源保护、游赏利用、景观美学等需要合理确定。

3.0.6 详细规划应确定建设分期实施目标和实施步骤,编制建设分期实施项目清单,明确建设内容与控制要求,估算投资金额。

▼ 展开条文说明

3.0.6 详细规划的规划期同总体规划一致,规划实施将根据轻重缓急和实际需要逐步展开,为此需制定详细规划的建设分期实施内容,明确分阶段实施的目标和重点。同时编制建设分期实施项目库,明确其性质、内容、位置、规模、规划设计要求等,以加强景区保护与建设管理,并估算投资额,指导规划实施。

4景观保护与利用规划

4.0.1 景观保护与利用规划应包括景观与自然生态保育、景观评价、景观特征分析与景象展示构思、景观环境整治与提升、观赏点建设、景点利用、景群利用、景线利用等内容。

▼ 展开条文说明

4.0.1 景观保护与利用规划是为保护景观与生态资源、丰富游赏内容、强化风景价值、增强游赏体验而开展的规划,以景观保护为前提,以景观利用为手段,目的是充分展示风景区的资源特色。

4.0.2 景观与自然生态保育应针对详细规划区内的自然文化景观、珍稀动植物、特色生物群落与生态系统及其他需要保护的资源与环境,提出保护对象与范围、技术措施与方法、科研监测保护设施、保护培育项目及其实施阶段等。

▼ 展开条文说明

4.0.2 凡含有风景资源、珍稀动植物资源、特色生物群落及其他特别保护区域的详细规划区,应编制景观与生态保护培育规划。首先应评估保护现状,确定保护对象,划定保护培育小区,在此基础上深化、细化总体规划的保护规定和要求,主要包括以下内容:

自然景观保护包括:划定其本体及环境的保护范围,提出具体的保护措施或要求;对保护设施和旅游服务设施提出规定性或指导性要求。

人文景观保护包括:结合周边空间环境特征提出防护方式和保护措施,划定保护及景观协调范围,提出景观协调要求。

珍稀动物栖息地保护包括:根据珍稀动物的特定保护要求,限定游人活动空间、线路、时段与方式,隐蔽设置游人通道和旅游服务设施。

古树名木、珍稀植物保护包括:划定有效保护范围,保持其原生环境不受破坏,可采取防护、复壮、监测等措施。作为景物进行游览时,应控制游人对其根部土壤的踩踏,可设置架空步道或防护设施。

具有地域特色的原生植物群落保护包括:划定保护范围;对现状树种单一的次生林可进行定向抚育改良,培育本地域建群树种,加快现有植被向结构稳定的地带性群落演替;在重要景观游览区,可顺应自然条件,选择配置乡土观赏树木,定向培育风景林。

在受到外来生物侵害威胁的濒危物种、特殊生物群落及环境区域,划定保护范围,建立隔离、阻截防护带,在人口处设置清洗、清除设施。已受外来物种侵害的环境,提出清除、控制的规划措施与计划。

受到破坏、退化的自然生态系统应进行恢复,科学提出生态修复、水源涵养、植被抚育、水土保持等措施,提出退耕还林、还湖、还草及限牧育草的生态保护措施。

在生态敏感、游人集中及其他特别防护区域,应设置动植物保护、环境保护、科研监测等设施以及游人安全等防护设施。

4.0.3 景观评价应在总体规划景源评价的基础上,进行更深人的调查筛选,可视景源条件挖掘新的游览景观。

▼ 展开条文说明

4.0.3 详细规划阶段景观评价可以在总体规划景源评价的基础上挖掘新的景点、景物等,完善景源系统,服务于景区游览;景源分类可参考《风景规划——〈风景名胜区规划规范〉实施手册》分至小类。此外,应评价详细规划区景源在风景区中的作用与地位,作为详细规划区保护与利用方式、功能安排的判断依据之一。

4.0.4 景观特征分析和景象展示构思应遵循景观多样化和突出景观特色的原则,对各类景观景物的种类、数量、特点、空间关系、意趣展示及其观赏方式等进行具体分析。应对观赏点选择及其视点、视角、视距、视线、视域和游赏组织进行规划分析和安排。应注重历史文化挖掘,并通过时空序列组织,系统展示文化景观的价值和内涵。

▼ 展开条文说明

4.0.4 景观特征分析和景象展示构思,是运用审美能力对景观实施具体的鉴赏和理性分析,探讨与之相适应的游赏展示措施和具体利用或组织方法。可以包括对景物素材的属性分析,对景物组合的审美或艺术形式分析,对景观特征的意趣分析,对景象构思的多方案分析,对展示方法和观赏点或欣赏点的分析。在这些过程中,常常形成不少的景观分析图,或综合形成一种景观地域分区图,以此提示详细规划区所具有的景感规律和赏景关系,并蕴含着规划构思的若干相关内容。

4.0.5 景观环境整治与提升应符合下列规定:

1 现状历史人文景点景物的维护和修缮应符合真实性和完整性原则,周边环境整治应与历史人文景点景物相协调。

2 现状景点游览环境改善应明确游览、观赏方式;组织游赏序列;对景观空间较丰富的景点,宜按主、次、配景的关系组织景观层次;并应提出景观提升、环境改善和设施配套等相应规划措施。

3 受破坏的景观及环境需要恢复时,应提出整治措施与要求,恢复其特色景观风貌、文化传统内涵与空间格局;对景观环境造成破坏或产生不利影响的建(构)筑物应提出拆除、改造或遮挡的措施与方案,对自然生态提出修复措施与步骤。

4 重要景观视线、视廊应按照美学原则进行控制,保持观赏的通透性,并应对破坏观赏的因素提出整治措施。

5 植物生态修复与景观营造应保护原生植被,适地适树,保护生物多样性。

▼ 展开条文说明

4.0.5 历史人文景点景物利用包括历史建筑修复、胜迹修复、园景改造、环境整治等,历史人文景点景物本体的维护与修缮应符合真实性和完整性原则,完善历史人文景点景物的解说系统和配套服务设施,控制游览活动。

景点游览环境改善应为景源保护实际管理提供针对性内容,包括构成内容、特征、范围、游人量控制、活动限制、景点提质等内容,对于范围大、内容综合的景点应进行风景观赏序列组织安排。

景观环境整治和景观视线视廊控制是在延续原景观肌理的基础上,清理影响游览与景观环境的建(构)筑物,保留特色建(构)筑物,改造或遮挡无法拆除但影响景观风貌的建(构)筑物,可增加点景建筑,同时增强自然植物景观营造,突出自然景观特色。对因过度的商业服务干扰风景游赏环境的现象,可结合调整商业网点布局提出治理措施。对因生产

4.0.6 观赏点应选择在景源最佳观赏效果的地段,其建设应服从地形环境特征,建设基址与周边景物宜巧妙结合,建设材料应采用乡土材料;各观赏点之间应具有合理的视角、视距、视线和视域;游赏线路上宜设置指示牌、景观小品等导引性设施。

▼ 展开条文说明

4.0.6 景源观赏是风景区的核心功能,观赏点选择可以根据景源特点,选择近、中、远距离的不同观赏点。如室外观赏点的视距宜选择为景源高度2倍以上的距离。自然景点因与自然环境融合,远观更能体现其组合环境特征,适宜近观的也可设置观赏场点或场地;对于人文景点可远距离观赏人文与自然融合的景观特征,近观欣赏其风貌特点,更宜近距离细品、深入了解。

4.0.7 对于能够提升美学价值、游览体验和风景品质的景点,应编制景点利用规划。景点利用规划应立足本土文化、提升审美意境、强化景观特色、丰富游赏内容与游赏体验,完善景观设施,并应符合下列规定:

1 建筑遗址复建应分析其原址、原貌、原规模、原功能和景观空间环境等,提出复建方案;复建应符合历史延续性、文化传承性、景观一致性和空间环境协调性等原则。

2 游览、休憩等风景建筑应与基址周边的地形、地貌、山石、水体、植物等其他景观要素统一协调,建筑高度和体量应与景观空间和尺度相协调。

3 新建人文景点应对题材与选址进行分析论证;建筑布局应符合空间环境审美要求;建筑景观应与风景区历史人文环境相适应、与自然环境相协调,体现风景美学意境。题刻内容、形式应具有较高的艺术水准和文学欣赏价值,位置选择应符合所在自然景观空间的构成关系。

▼ 展开条文说明

4.0.7 景点利用是千百年来我国名山大川不断发展的传统手段,但这类建设是缓慢的、精雕细琢的,是为了增强名山大川的景观性、文化性和可游性。当代风景利用亦应遵循这一传统手段,使之能够提升风景名胜区的价值。

建筑遗址复建是指在符合国家文物和宗教保护管理要求、符合风景区总体规划要求情况下的历史文化、宗教、风景等建筑规划建设行为。遗址复建需谨慎,复建前应专题研究其完整历史情况。遗址复建必须尊重历史、保护文化、承袭传统、体现价值、合理利用,促使传统文化得到有效的保护和传承,并与自然景观环境协调统一。遗址复建可采取新旧分开的可识别方式,保留原遗址遗迹,复建方式可采取原貌建设、历史风貌展示或数字复原展示等方式。

新建的游览与休憩等风景建筑、人文景点、题刻等应精心选址和构思,起到丰富游赏内容与游赏体验、完善游览体系的作用。充分利用现状地形巧妙布局,减少对原有地物与环境的损伤或改造;充分与当地的地域特征相结合,在形式、体量、造型方面应具备典型地域特征,注重观赏性;材料宜选用自然材质,景观形象应具有较高的艺术水平,符合美学要求。

4.0.8 景群利用应依据其景点分布的空间组合关系、景观特征,提出相应的景观序列与主题,选择合理的游赏利用方式与游赏线路,展现景群的丰富景观。

4.0.9 景线利用应结合生态环境、景观和风貌特征,选择风景建筑和景观设施,培育特色植被,组织游赏线路,构成景观序列。

▼ 展开条文说明

4.0.8、4.0.9 景线、景群规划主要是为了引导游人观赏,应充分展示景源、景线的综合景观特征。

5旅游服务设施规划

5.0.1 旅游服务设施规划应依据风景区总体规划确定的各级旅游服务基地进行分类设置。主要旅游服务设施应结合自然地形与环境设置,并满足无障碍设计要求和不同人群游览需要。

▼ 展开条文说明

5.0.1旅游服务设施主要由旅行、游览、餐饮、住宿、购物、娱乐、文化及其他等设施组成。

5.0.2 游客中心可分为综合游客中心和专类游客中心,基本功能应包含信息咨询、展示陈列、科普教育、旅游服务等主要内容。

▼ 展开条文说明

5.0.2游客中心设置应符合下列规定:综合游客中心宜设置在风景区主入口附近,专类游客中心可设置在独立景区或次要入口附近,游客中心也可设置于就近的城区、镇区。游客中心的信息咨询主要为游人提供包含风景区概况、景区景点、游览信息、服务设施等,咨询形式可分为问询式咨询和自助式查询,符合智慧景区功能要求。科普教育和展陈内容应包括风景区的发展演变、资源特点、资源价值及保护意义等,展陈对象可以模型、图片、标本和实物为主。视听是风景区展示功能的一种补充形式,包括电影、数字多功能光盘(DVD)、幻灯片、投影等。旅游服务包括旅游商品、导游解说、文化娱乐等内容。医疗救护是为游人突发疾病与突发事件救援服务。

5.0.3 风景区徽志、解说标志牌、导览标志牌、指示标志牌和安全警示标志牌等应进行系统规划,统一形式、规范设置,构建具有特色的解说系统。风景区徽志应结合风景区主次入口、游客中心等设置在明显位置。

▼ 展开条文说明

5.0.3 徽志是风景区的身份标志,在国家级风景名胜区主要和次要入口明显位置必须设立国家级风景名胜区徽志和风景区名称。教育也是景源的重要功能,在景源入口、观赏点、科普点等明显位置,应设置解说性标志,介绍与景源相关的科普知识、爱国主义教育等内容,通过规划落实解说牌、标志牌、辅助景观小品等内容,增强风景区的科普与文化教育功能。在景区主要位置、道路重要转折点、重要设施附近等位置应设置导览标志牌和指示标志牌。在有游览安全隐患处及其他需要提示安全的位置设立安全警示标牌。风景区的其他标志应符合现行行业标准《风景园林标志标准》CJJ/T 171的相关规定。

5.0.4 餐饮、住宿设施应体现当地餐饮文化与居住文化特色,符合规划定位,满足游人用餐和住宿需求,营造各具特色的设施环境。

5.0.5 娱乐设施应结合旅游村以上级别的旅游服务基地设施进行建设。特色露天表演场所等设施可结合游赏需求和详细规划区功能设置。

5.0.6 文化设施的展览内容应与历史文化相结合,满足不同游人的文化需求。文化设施可与娱乐设施相结合设置。

5.0.7 门票售卖、应急救援、治安管理、医疗救护等功能设施、宜结合游客中心或入口设施区集中设置。

▼ 展开条文说明

5.0.4~5.0.7 餐饮、住宿设施选址要考虑后期建筑施工、水电供应、货物运输相对不便等问题,也要注意游人在不同海拔高度用餐、购买饮料、住宿的意愿;山地区域由于缺少适宜建设用地,餐饮、住宿设施选址对游览线路、居民点、景点的依托性会更强。旅游商店、小卖部、商亭等购物设施宜设置在游人密集地段且不影响游览,其他购物设施宜集中设置在旅游服务基地,或结合就近的城区、镇区的商业设施设置。娱乐、文化设施需与景点、道路交通规划相结合,便于游人安全集散和统一管理。

5.0.8 旅游服务设施配置及建设规模应根据游人规模、场地条件、景观环境等确定。风景区内的旅游服务设施规模应严格控制,其建设总量和设置类别应符合风景区总体规划和表5.0.8旅游服务设施配置指标的规定。

![]()

![]()

▼ 展开条文说明

5.0.8 风景区内各类型服务设施建设规模的设定主要以相关标准规范及风景区规划中的经验规模数据作为依据(见表1)。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

《风景名胜区详细规划标准[附条文说明]》GB/T 51294-20186游览交通规划

6.0.1 游览交通规划应主要针对车行路以外的游览交通道路与设施进行规划。应结合环境条件、游赏需求和游人量控制规定,预测交通流量,确定合理的交通方式与交通转换节点,组织系统的交通网络。

▼ 展开条文说明

6.0.1 风景区因所处环境多山地,地形复杂,游览道路建设应确保安全,同时需综合考虑风景区资源保护、生态环境保护、观赏效果、游览便利等多方面因素,合理选择道路线路。

6.0.2 对于在风景区游览区域内需要提供观光电瓶车交通的,宜单独设置电瓶车路;需与步行游览路并行的,应限制电瓶车的行车速度在15km/h以下,电瓶车线路应避开景点、景物等游人驻足观赏的路段。

6.0.3 自行车游览路设置应符合下列规定:

1 道路纵坡应在5%以内,纵坡大于4%的连续下坡路段长度不得大于200m;

2 自行车游览路宜单独设置,与步行游览路混行的路段应有标线分隔;

3 单向行驶自行车路宽度宜大于2.5m;

4 自行车游览路及停靠场地应避开主要景点等游人驻足观赏的地段。

▼ 展开条文说明

6.0.3 自行车游览路非必要交通方式、可根据风景区地形条件、生态和资源保护要求、游览需要等情况确定建设与否,并避免与车行游览路和步行游览路相互干扰。山地、竞速赛道等特殊要求的自行车路建设应符合相应建设要求。

6.0.4 步行游览路设置应符合下列规定:

1 选线应结合地形地貌、景源分布确定,并宜形成环路;

2 主路应串联主要景点、景物与观赏点,形成主要游览线,宽度应大于2.0m;次路串联其他景点、景物与观赏点,形成一般游览线,路宽宜为0.8m~2.0m;

3 当步行交通量较大或地形坡度较大时,在有条件地段应将步行主路分幅设置,每幅路宽控制在3m以内。

6.0.5 在风景区内设置康体运动型步行路应避开主要游览路线,宜利用原有山路、土路等建设,其道路宜设置成环路,组织单向交通;路宽宜为0.8m~2.0m,以自然土石道为主要路面类型;不同路线的长度与坡度可按不同等级分设,适合不同运动强度的需要。

6.0.6 需要组织水上游览的水域,设置的航线与选择的游船不得对风景游览环境产生不利影响,其游船码头的设置应与陆地交通合理衔接,并应设置集散场地,同时应避开景点、景物等游览地段。

▼ 展开条文说明

6.0.4~6.0.6 步行游览路是对游人的游览体验有重要影响,需从景区游览组织、自然环境保护、景源观赏效果、游览心理特征等方面考虑其道路选线与建设方式。其中康体运动型步行路非必要游览交通方式,可根据地形、生态等条件及实际需要设置,水上游线亦在有条件时设置。

6.0.7 确有必要设置的客运索道应避开景点和观赏面,隐蔽设置,其色彩应与自然环境相协调,避免对景观环境和游览欣赏产生不利影响。索道站点规模尺度宜小不宜大,不得在站点内安排与索道运行管理无关的其他设施。

▼ 展开条文说明

6.0.7 客运索道在特别需要时可以建设,如路程时长过长、高差大、道路陡峭、生态敏感不宜建设车行路的地段等,并做专门论证。

6.0.8 在风景区、景区出入口和交通转换处应设置游人集散场地,该场地宜选在地形较平缓地带。休息场地应结合步行路设置,宜与风景观赏点相结合,用地空间有限地段可分散设置。集散场地、休息场地建设应顺应地形,应与周边自然生态、景观环境相协调,应保护古树名木、大树和珍稀植物。

6.0.9 风景区、景区出入口及交通转换节点停车场应选择地形平缓地带,或利用坡地建成台地与多层停车场,减少对自然生态环境的破坏。停车场每标准停车位面积应按国家现行相关标准执行,停车场应种植乔木,形成绿树掩映的效果。

▼ 展开条文说明

6.0.8、6.0.9 风景区出入口集散场地、休息场地应区别于城市广场建设,应结合自然环境以自然式布置为主,满足游人活动、集散需要,其规模应适中。停车场建设应符合《停车场规划设计规则(试行)》(公安部建设部[88]公(交管)字90号)的一般要求及旅游场所停车位指标标准,并考虑遮蔽不利景观影响要求,多植冠幅大的乔木。

7基础工程设施规划

7.0.1 基础工程设施规划主要应包括给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、环境卫生、综合防灾等内容。可根据详细规划区特别需要编制供热工程、燃气工程等规划。

▼ 展开条文说明

7.0.1 景区内的服务设施具有规模较小、分布比较分散的特点,有的远离城镇,一般情况下实施集中供热和燃气管道供应比较困难,但对于服务设施相对集中的旅游基地可以根据实际情况编制供热和燃气工程规划。集中供热、餐饮不应采用燃煤、秸秆等作为燃料,优先考虑使用清洁能源。

7.0.2 基础工程设施规划应与周边城乡的基础设施相衔接。风景区内的旅游城、旅游镇、旅游村等服务基地的基础工程规划应按照现行国家有关规划标准执行。

▼ 展开条文说明

7.0.2 基础工程设施规划依据现行的有关规划规范、标准编制。旅游基地的详细规划可以按照有关规划和标准进行编制,如《城市规划编制办法》、《城市给水工程规划规范》GB 50282、《城市排水工程规划规范》GB 50318、《城市电力规划规范》GB/T 50293、《城市通信工程规划规范》GB/T 50853、《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337、《防洪标准》GB 50201、《镇规划标准》GB 50188等。

7.0.3 工程设施构筑物、设备安装和管道布置应避开重要景点和景物,隐蔽设置。其设施色彩与形式应易于隐蔽于环境之中,必要时应通过植物种植、地形处理等进行遮挡。各种管道宜埋地敷设。

▼ 展开条文说明

7.0.3 本条规定的目的就是基础工程设施的建设不得损坏风景区的景源、景观和环境。基础工程设施隐蔽设置,如塔架可选择树木外形,隐蔽于树林之中;靠近山体岩石的建(构)筑物可采用山体岩石质地与色彩的表面处理方式,使之融于环境之中。

7.0.4 给水工程规划应符合下列规定:

1 应对总体规划确定的水源进行论证,确定给水设施的规模、位置,布置给水管线。

2 用水量应根据游人数量、旅游服务设施的建筑物性质和用水指标进行预测。散客用水量指标应为10L/(人·d)~30L/(人·d)。其他用水指标应按照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015执行,管网漏失水量与未预见水量之和宜按最高日用水量的10%~15%计。

3 给水系统布置应满足用水要求和安全需要,并应在对地形、设施布局、景观要求、技术经济等因素进行综合评价后确定。

4 供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定,当水质达不到要求时,应设置给水处理设施。给水处理设施应靠近主要用水设施,不受洪水威胁、工程地质条件及卫生环境应良好。当水压、水量不能保证供水要求和安全时,应设提升泵站和蓄水设施。

5 给水管线布置应经济合理,避开不良地质构造,宜沿道路埋地敷设。当埋地敷设困难、工程量大,不能埋地敷设时,应选择安全可靠、施工方便的给水管材,并应满足景观、安全供水、巡线检修、防冻等要求。

▼ 展开条文说明

7.0.4 景区内主要用水的建筑为服务建筑和公共建筑,如旅馆、餐饮、商业、办公、会展(展览馆、博物馆),可参照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中的宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数表选择计算。

水源选择和管线布置对给水系统影响较大,总体规划阶段的规划内容存在实施困难、安全保证率较低的可能性,详细规划的任务应解决这两个问题,保证给水系统的技术可靠、经济合理、实施管理容易等要求。

从工艺和管理角度考虑,风景区内的给水应优先考虑使用城市自来水管网。当无城市自来水管网供水时,水源应优先选用水量充足、水质较好的地下水或山泉水;其次选用溪流及湖泊等地表水,并应该符合《生活饮用水水源水质标准》CJ 3020。

7.0.5 排水工程规划应符合下列规定:

1 排水体制应采取雨污分流;

2 应确定排水设施规模、管线布置、污水处理工艺及排放标准;

3 生活污水量预测应按日平均用水量的85%~90%计算;

4 雨水设计重现期宜采用1年~3年;

5 排水系统应以重力流为主,不设或少设排水泵站;

6 排水管渠应根据当地水文、地质、气象及施工条件确定材质、构造基础、管道接口和埋深;

7 污水不得随意排放。当无法接入市政污水管网时应设污水收集、处理系统。污水处理设施宜集中与分散相结合设置,处理程度和工艺应根据受纳水体、再生利用要求确定。当地质条件允许开挖时,应埋地设置。

▼ 展开条文说明

7.0.5 污水的预测主要考虑的是服务设施的生活污水量。当道路广场浇洒、绿化等用水量比较大时,污水的计算要扣除该部分用水量后再乘以污水排放系数。

为了保障风景区的景观质量和环境要求,规定了区内的污水要经过处理后才能排放,为此需要建设污水处理设施,同时也要考虑排水系统的景观化要求。

7.0.6 电力工程规划应符合下列规定:

1 应对总体规划确定的电源进行论证和确认,当旅游服务设施分散且规模较小、设置供电线路不经济时,可根据当地条件利用太阳能、风能、地热、水能、沼气生物能等能源,但不得破坏风景区景观环境质量和自然生态系统。

2 用电负荷预测宜采用单位建筑面积负荷指标法,应符合表7.0.6规定,并应符合国家和当地的节能要求。

![]()

3 应确定配变电所的位置与容量,变压器宜与其他建筑物合建,当用电负荷小且分散时宜选用户外箱式变电站。

4 在游览道路和游人活动区域,供电线路应沿道路埋地敷设,在其他区域不影响景观情况下可架空明设。

▼ 展开条文说明

7.0.6 详细规划应依据风景区总体规划确定的电源,还需要根据现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的要求对总体规划确定的电源进行论证和确认。其中一级负荷应由两个电源供电,二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。当采用单电源、单回路供电时,一、二级负荷建筑应设置自备电源。

供电电源引自附近变配电所(站),其电压等级一般为220kV、110kV、35kV和10kV等。当一些服务建筑分散且规模较小,设置供电线路不经济时应考虑利用太阳能、风能、沼气生物能等新能源。对水能的应用要谨慎,水电站的建设必须要确保景观环境质量不能破坏。

详细规划阶段建筑指标已经给出,所以采用单位建筑面积负荷指标法预测用电负荷更加准确,同时预测时应符合国家和当地的节能要求,本标准表7.0.6可作为一个参考指标。

由于风景区的特殊性,从景观角度考虑,配变电所宜与其他建筑物合建,用电负荷小且分散时宜选用户外箱式变电站,并采取景观措施进行遮挡。另外低压供电半径不宜超过200m,变配电不宜超过四级,单台变压器的容量不宜大于1250kVA。

从景观、检修等方面的要求考虑,规定了供电线路在游人活动区域、游览交通道路的埋设要求,宜沿道路埋地敷设,一般情况下最小深度不小于0.7m,可以使用有外护层的铠装电缆。在不影响景观情况下可架空明设。

7.0.7 电信工程规划应符合下列规定:

1 通信网络应覆盖详细规划区范围;移动、宽带普及率应为100%。比较集中的服务设施应设置远端模块或程控交换机,当用户数较少且有线无法接入或有线接入不经济时,应采用无线接入方式。移动通信基站不得影响景观。

2 电话需求量宜采用单位建筑面积电话用户预测指标进行预测,应符合表7.0.7规定,并满足当地电信部门的规定和管理方要求;主要游览道路和景点宜设置公用电话。

![]()

3 特别保护区域或有特殊使用要求时,应单独设置通信线路。

4 线路宜采用埋地敷设方式,宜与有线电视、广播及其他弱电线路共同敷设。

5 监控系统设置应包括确定监控中心地点和主要摄像机位置、线路走向等,并应确定系统配置。

6 根据管理和游览服务需要,可另行编制安全防范、信息网络、数字化景区、智能管理和多媒体等专项规划。

▼ 展开条文说明

7.0.7 详细规划阶段建筑指标已经给出,所以应根据服务建筑类别和游人数量采用单位建筑面积电话用户预测指标进行预测比较准确。

在一些风景区内,由于无线信号可能没有覆盖等多种原因,需要在主要游览道路和景点设置公用电话,布置间距可以按300m~500m考虑。

特别保护区域或特殊使用要求是指,如珍稀动植物、科学考察以及防火专用通信线路等,不与风景区的正常管理和游人共用。

比较集中的服务设施,如办公、住宿等,应设置远端模块或程控交换机。采用铜缆或光纤有线接入方式,程控用户交换机可按交换设备终期容量的1.2倍~1.5倍计算,中继线数量可按交换设备用户容量的10%考虑。

从景观角度规定了通信线路的埋设方式,提倡埋地敷设。线路宜采用硬塑料管或混凝土管块埋地敷设,埋深为0.8m~1.2m。主干管道的孔径大于75mm,配线管道孔径大于50mm。管道的管孔数应按终期电缆条数及备用孔数确定,宜与有线电视电缆、广播线路及其他弱电线路共同敷设。 根据风景区的性质、特别服务功能和管理需要(如特别保护区域、科学监测等等),对无线通信、安全防范、通信和信息网络、数字化景区、智能管理和多媒体等提出规划要求,另行委托编制专项规划或方案。

监控系统设置应当遵守“人防、物防、技防相结合”的指导思想,从确保游人安全利益出发,以游人游览线路为重点,兼顾景区安全防范工作等内容,应设置在主要出入口(大门)、停车场、售票处、大型文化娱乐设施、游人聚集区、缆车、水面周边、漂流、游船码头等,保障游人在景区内游览活动的人身和财产安全。

7.0.8 环境卫生工程规划应符合下列规定:

1 详细规划区内不宜设置垃圾处理设施,可将垃圾收集、转运至城镇垃圾处理厂。

2 生活垃圾应采用分类收集方式,医疗垃圾应单独收集、处理。主要游览道路100m左右、一般游览道路200m~400m应设置一处垃圾废物箱。

3 在主要服务建筑附近应设置小型垃圾转运站,用地面积不宜大于200m2。

4 公厕可设在服务建筑内,在给水管道不能到达区域应设置环保生态的免水冲厕所。

▼ 展开条文说明

7.0.8 编制时可以参考现行国家标准《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337,独立式水冲厕所的建筑面积可按40m2~60m2考虑。厕所的设置间距和标准见本标准表5.0.8。

7.0.9 综合防灾工程规划应符合下列规定:

1 各类建筑和设施的消防规划应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016执行。森林型景区入口处应设置防火检查站。风景区应配备消防器具和防火通信网络,设立防火瞭望塔。

2 游览活动区域的防洪规划应提出预警、防范等安全措施。村镇、服务设施等防洪措施应按现行国家标准《防洪标准》GB 50201执行,必要时应设置截(排)洪沟。

3 对难以避让的滑坡、崩塌、泥石流、塌陷等地质灾害,应提出工程措施和生态措施相结合的防治方式。

4 海滨海岛风景区的详细规划区应针对海洋灾害提出预警、防范等安全措施,服务设施应避开海洋灾害易发生区域,必要时应规划设置防浪、防风设施,海滨浴场应划定安全区域和配备安全设施。

5 建设抗震应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,供水、供电、通信等生命线工程设施的抗震设防标准应提高一级。

6 游览区域应设置安全防护设施保证游人游览安全;存在地质灾害、自然灾害等安全隐患区应选择合理的游赏方式与线路避让;难以避让的安全隐患区可限定游览安全时段,应提出游人安全防护、游览管控和应急救助等措施。

7 防灾避难场所及相应设施应设置在较平坦、安全地段,并应符合现行国家标准《防灾避难场所设计规范》GB 51143的规定。

▼ 展开条文说明

7.0.9 本标准只对消防、防洪、抗震、海洋及地质灾害的规划进行了规定。我国风景区众多,分布很广、类型很多,发生灾害的种类和程度也不可能完全一样,综合防灾规划应根据其分类、地理位置、气象条件、地质地貌等条件选择性地进行编制。

另外,标准中规定了游览线路、服务设施的选线和选址要避开地质灾害多发区,对于突发的灾害更强调了预警、防范等安全管理措施。 海洋灾害类型繁多,例如海潮、海浪、海冰、海雾、海啸以及有害生物等都会影响风景区的旅游活动,需要采取多重措施来预防。一方面要制定海洋灾害的防灾预案;另一方面要针对规划建设的诸如游艇码头、海滨浴场、滨海旅游道路等工程,提出防灾与安全等规划要求,如旅游服务设施选址、海滨浴场防鲨网布置、防浪堤布置等。

对于存在崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、坠石、沼泽、悬崖等安全隐患的区域,宜在游览安排中避让;对不能避让的安全隐患,规划应提出可行的技术防治措施和应急救助措施,保障游览安全。可根据安全隐患和游览安全需要对游人游览区域与非游览区域进行区分,游人游览区域也应制定游赏方式、游赏线路、游赏活动与行为的规定。

8居民点建设规划

8.0.1 详细规划区内的城市、村镇等居民点建设规划应突出风景及环境特点,符合环境承载力要求以及城乡规划编制的基本要求,并应符合下列规定:

1 应深化和完善风景区总体规划中关于居民社会调控与经济发展引导规划的内容;

2 应保护风景资源与生态环境,居民点建设风貌应与当地文化特色及自然景观环境相协调;

3 应优先发展旅游产业及与之相关的农副产业,严禁设置污染环境的工矿企业;

4 应根据居民人口、服务设施的实际需要和实际用地条件,按照适量、适建原则,合理确定居民点建设用地范围、规模与·标准;

5 对于历史文化名城名镇名村和传统村落,规划应符合国家和地方相关保护与规划要求。

▼ 展开条文说明

8.0.1 我国风景区一般包含一定量的村镇,有的还与城市关联紧密,包含部分城区(街道)甚至包括整个城市建成区。城市、村镇等建设对风景区的生态环境和景观环境影响很大,必须区别于一般的城市与村镇建设,应在发展方向、建筑布局、产业选择、建设风貌等方面进行严格控制。因而需要符合环境承载力及总体规划的要求;保护风景资源与生态环境,控制建设风貌与自然景观环境相协调;与风景区的发展统筹协调,拓展旅游职能,禁止发展污染风景区环境的工矿企业,已存在的应进行搬迁和调整;根据实际情况核定居民点的发展规模。

8.0.2 城市居民点的开发边界、建设强度和建筑体量应严格控制,严禁向景区、景点延伸发展,建设用地不宜过度集中、连片发展,应合理控制建筑高度、提高绿地率,应保持中心城区绿地与风景区自然环境互通。地块建筑布局应紧凑灵活,建筑设计应符合风景美学要求。

▼ 展开条文说明

8.0.2 城市居民点建设应严格控制其建设强度,体现城区与自然环境的过渡,提高审美情趣,因而不应深入风景区内部,不应连片发展,而应保留自然景观隔离廊道或视廊。建筑高度应采取自城区向自然环境递减原则,绿化率应采取自城区向自然环境递增原则,通过控制建筑高度、提高绿化率、组织天际轮廓线等手段,提高城区与风景区自然环境之间的相互观赏效果。

8.0.3 村镇居民点建设应符合下列规定:

1 建筑布局应顺应地形,并应保护山、水、林、田、湖、草等自然要素与景源,营造具有自然特色的村镇景观格局;

2 应体现密度低、强度低、高度低、绿化覆盖率高的建设要求,突出地域特征,协调自然环境,形成整体建筑景观风貌;

3 应建设公共设施,美化环境,增加公共活动空间;

4 具有旅游服务功能的村镇居民点,宜结合居民建筑开展旅游服务活动,新建旅游服务设施应与村镇整体景观风貌相协调。

▼ 展开条文说明

8.0.3 风景区内的村镇居民点建设关键是要与自然景观环境相协调。首先应巧妙地利用现有地形地势,充分保护并利用好现状的山体、水体、古树名木、植被、田园等组织建筑布局,从而体现自然、自在的景观格局,最大限度地减少对自然环境的损害。其次要控制好整体建筑风貌,宜采用地方风格与形式,建筑高度以低层为宜,建筑体量宜小,建筑强度和密度宜低,注重加强绿化覆盖率。其三应开展公共设施、公共卫生、公共空间的建设,美化环境的同时满足居民生活需要。对于具有旅游服务职能的村镇居民点要充分体现旅游职能,统筹布局旅游服务设施建设用地与整体景观风貌的协调关系。

8.0.4 景点类的村镇居民点应保持原有景观格局和建筑风貌,保护文物建筑与历史建筑,保护特色文化,改善景观环境。建筑改扩建应遵循原址原风貌的原则,新增建筑宜另择址建设。

▼ 展开条文说明

8.0.4 景点类的村镇居民点一般是指传统风貌保持较好、受现代生活和建设冲击较小,具有较好的欣赏、审美和文化价值的居民点,其中目前审定公布的历史文化名城名镇名村和传统村落是其中的代表。这类居民点一般建筑为低层,与自然景观环境融合较好,应保护其历史文化价值和非物质文化遗产,保护文物建筑、传统建设格局、建筑风貌特色和乡村田园景观特色。建筑改建应符合原址原规模要求,并按照原风貌控制建筑高度、色彩、体量、屋顶形式、建筑立面等。新增的居住或旅游服务设施等建筑宜另外选址建设,并与原村址保持一定距离或有自然环境隔挡,不得影响原居民点建筑风貌。

8.0.5 位于敏感地段的村镇居民点应严格控制建筑规模、体量、高度、形式、材料、色彩,有条件的地区,宜加强绿化遮挡,达到树木掩映的效果。

▼ 展开条文说明

8.0.5 敏感地段的村镇居民点是指位于风景区重要景源附近、一级保护区内、主要游线上以及主要游览出入口处的居民点。因其对游人游览体验和景观环境影响较大,因而除达到本标准第8.0.3条的规定外不能搬迁的,需特别强调其建设应减弱对游人和景观环境的影响,达到树木掩映的效果。

9用地协调规划

9.1 用地规划

9.1.1 用地规划应包括现状用地分析、用地区划、用地布局、用地分类、用地适建性与兼容性等内容。

9.1.2 现状用地分析应包括土地利用现状特征、风景游赏与生产生活等各类用地的结构和关系、土地资源保护利用存在的问题和矛盾等,并应汇总现状土地利用一览表,提出土地利用调整的对策和目标。

9.1.3 用地区划应依据用地适宜性评价和风景区总体规划要求划定建设边界,明确建设条件。

9.1.4 用地布局应符合下列规定:

1 应保护风景游赏用地、林地、水源地和优良耕地等,将未利用的废弃地等纳入规划优先利用;

2 应优先扩展甲类用地,严格控制乙类、丙类、丁类、庚类用地,缩减癸类用地;

3 应综合考虑文物古迹保护、古树名木保护、城乡建设的“五线”控制、视廊及景观空间形态控制等要求;

4 应根据各专项规划要求,明确用地配置的规划安排,列出规划土地利用统计表。

▼ 展开条文说明

9.1.1~9.1.4 风景区详细规划的用地规划应充分尊重用地现状特征,详细分析资源条件、工程地质条件、地形地貌、空间关系、景观联系及生态环境等方面要求,划定禁止建设、限制建设和适宜建设的范围。建设用地应在适宜建设的范围内选取。用地布局应服务于风景区游览职能,扩展风景游赏地。

9.1.5 用地分类应符合下列规定:

1 基本分类应按现行国家标准《风景名胜区规划规范》GB 50298执行,应采用大类、中类、小类3级分类体系;

2 用地分类应按土地使用的主导性质进行划分和归类,并应与现行国家标准《城市用地分类与建设用地标准》GB 50137相衔接;

3 用地分类的代号,大类应采用中文表示,中类和小类应各用一位阿拉伯数字表示。

▼ 展开条文说明

9.1.5 为方便与现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137和镇规划用地分类标准衔接,在风景区内涉及城乡用地规划的区域的用地分类,可在风景区用地分类的大类下,按城市或镇的用地分类进行细分。

9.1.6 用地适建性与兼容性应符合下列规定:

1 “旅游服务设施用地”(乙)内设施适建性应按现行国家标准《风景名胜区规划规范》GB 50298中“旅游服务设施与旅游基地分级配置表”的规定控制;

2 城乡建设用地的适建性除应符合城乡规划的有关规定外,还应符合风景区景观保护、生态环境保护等特定要求;

3 “居民社会用地”(丙)可兼容旅游服务功能,设施适建性可参照相同区域旅游服务基地的等级要求;

4 “旅游服务设施用地”(乙)可兼容“风景游赏用地”(甲)功能。

▼ 展开条文说明

9.1.6 各类用地的使用必须符合用地性质和适建性规定,兼容性用地不得改变其主导性质。

9.2 建设用地控制

9.2.1 建设用地控制性规定应包括地块划分、土地使用、设施配套、景观环境等,并应符合下列规定。

1 应根据生态敏感性和景观敏感性,进行资源保护和土地使用的分类控制;

2 应尊重土地自然特征,维护原有地貌特征和大地景观环境,降低地表改变率,营造空间特色;

3 应明确具体地块的不同的保护、建设与功能等控制要求;

4 应统筹安排地形利用、工程补救、水系疏理、生态修复、表土回用、地被更新和景观恢复等各项技术措施。

▼ 展开条文说明

9.2.1 对于村镇、服务区、入口区、大型文化娱乐设施等集中建设区域,因建设用地较多,宜采用指标控制为主的方式对其建设提出规划要求,以修建性方案作为辅助和补充。 建设用地控制要兼顾资源保护与发展建设,强制性规定与指导性要求结合,在土地使用和建设控制的强制性要求的基础上,对项目建设提出必要的指导要求。土地使用和建设控制应统筹安排地形利用、工程补救、水系修复、表土恢复、地被更新、景观恢复和创意等各项技术措施。

9.2.2 地块划分应根据土地使用的主导性质确定,以中类为主、小类为辅,并应确定地块编码。地块划分应明确范围边界,地块规模应与资源分布状况、地形地貌和用地类型相适应。

▼ 展开条文说明

9.2.2 由于风景区用地分类表只规定到用地中类,目前可自行根据用地中类的范围内容划分小类。

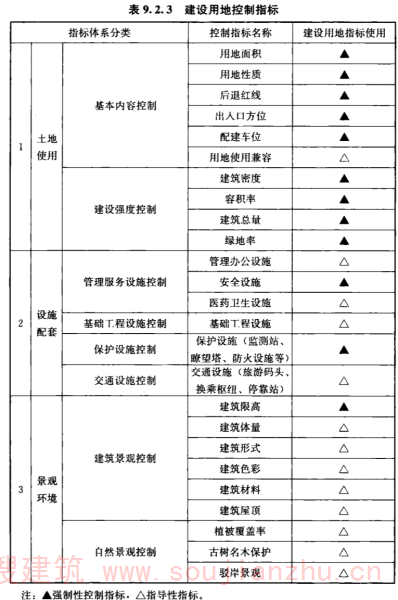

9.2.3 土地使用控制应对用地的基本内容和建设强度进行控制。设施配套控制应对管理服务设施、基础工程设施、保护设施和交通设施等进行控制。景观环境控制应对建筑景观和自然景观等进行控制。控制指标应符合表9.2.3的规定。

▼ 展开条文说明

9.2.3 风景区建设用地因其所处地区的资源特殊性,除了一般建设用地的控制要求外,在强制性性要求中增加了建筑总量和建筑限高两项指标,以充分体现严格控制风景区内建设的要求。此外,还根据风景区资源保护、管理、游览、自然景观等方面的自身特点,提出了相应的控制指标。

《风景名胜区详细规划标准[附条文说明]》GB/T 51294-201810建筑布局规划

10.0.1 风景区的出入口、旅游服务设施集中区、文化设施与文化娱乐项目集中区和重要交通换乘区应进行城市设计和建筑布局规划。

▼ 展开条文说明

10.0.1 在风景区的出入口、旅游服务设施集中区、文化设施与文化娱乐项目集中区和重要交通换乘区等建设进行建筑布局规划时,建设基址选择应利于建设,利于保护、游览与交通组织。 本条中的“城市设计”是指可以参考城市设计的方法完善建筑布局规划,具体方法见本章其他条款的规定。

10.0.2 建筑布局应避开重要风景视点、视廊、观赏面等景观区域,应协调与周边风景及空间环境的关系,对周边景点、景物及观赏视线视廊进行分析,以地形、地物所构成的空间尺度关系确定建筑的风格、形式、体量和规模,构成与风景环境和谐的整体风貌。

10.0.3 用地空间不能集中满足功能安排时,建筑布局宜结合用地条件分散布置。分散的建筑布局应有机组织空间序列和游览线路。

10.0.4 建筑布局应结合场址条件减小地表改变率,应合理利用地形、地物,保留有价值的地形地貌和景观要素,保护地表植被,防止水土流失。严禁开山采石、乱挖滥填,将土方量减至最少。对需要重点保护的景物应留出观赏空间,提出保护措施。

▼ 展开条文说明

10.0.2~10.0.4 风景区内项目建设应充分利用现状条件,满足功能要求,同时还需考量其建设后的景观空间审美效果,避开重要风景视点、视廊、观赏面等景观区域,以此确定建设项目的用地范围、建筑布局、建筑高度等内容,使建(构)筑物融于风景环境或成为自然风景的点缀。

10.0.5 建筑布局应将地形、水体、绿地、树木、标志牌、道路、场地等环境与景观要素同主体建(构)筑物进行平面与竖向的统筹安排,在满足使用功能空间的基础上美化环境空间,达到树木掩映的景观效果。应绘制建筑布局规划总平面与竖向规划图纸,重点建筑宜增加立面、剖面或效果示意图纸。

10.0.6 应明确详细规划区范围内的用地、建筑面积及建筑限高等内容,并应按本标准附录A进行汇总。

▼ 展开条文说明

10.0.5、10.0.6 建筑布局内容包括立意、功能、建筑、道路、景观环境、工程设施、地形与竖向等,需综合布局,详细明确各项建设要求,应充分考虑生态环境保护、景观风貌协调的要求,建设本身应具有景观性,符合审美要求。项目建设应符合实际功能需要,在一定建设范围内,各项建设指标之间比例关系应合理,避免个别指标不正常情况。

11成果规定

11.0.1 详细规划成果应包括:规划文本、规划图纸、规划说明书、遥感影像图等。专题研究报告可作为规划说明书的附录内容。

▼ 展开条文说明

11.0.1 规划文本可含规划图纸。规划中涉及的重大专题研究报告、评审意见、审批文件等,可作为说明书附录。基础资料可作为说明书附录,应包含规划中涉及的重要基础情况、统计数据、附图等内容。详细规划中涉及控制性规划内容的规划图则可纳入规划图纸中。

11.0.2 规划文本应以法规条文方式,直接叙述规划主要内容的规定性要求,用词应简练准确。

▼ 展开条文说明

1.0.2 规划文本是实施风景区详细规划的行动指南和规范,应以法规条文方式书写,直接表述风景区详细规划的规划结论,文本条文内容应明确简练,利于执行与监管。规划文本一般可包括总则、土地利用规划、景观保护与利用规划、景观保护与利用规划、旅游服务设施规划、游览交通规划、基础工程设施规划、建筑布局规划等内容。

11.0.3 规划制图应使用规范、准确、标准的地形图底和标准比例尺,采用先进技术绘制。规划图纸应做到要素齐全、坐标准确、清晰易辨、图文相符、图例一致,并应在图纸的明显处标明项目名称、图名、图例、风玫瑰、比例尺、编制日期、编制单位等内容,便于数据共享、项目审批、监测监管。

11.0.4 详细规划成果应实行电子化,做到文本格式统一、制图标准统一、空间坐标(经纬度、三维坐标等)统一。

▼ 展开条文说明

11.0.4 统一详细规划成果的表达方式,是为了提高规划的规范化水平,利于审查、理解和交流,其中文本格式、制图标准、空间坐标的统一是基本要求。

11.0.5 主要图纸的基本内容应符合表11.0.5的规定。

![]()

![]()

![]()

11.0.6 在规划图纸的基础上,需要编制规划分图图则时,应标明下列主要内容:

1 地块所处的位置;

2 各地块的用地界线、地块编号;

3 各地块的保护等级、土地使用性质及主要控制指标;

4 配套设施的位置及范围;

5 道路红线宽度、道路长度、道路横断面形式、道路红线后退距离、道路交叉口转弯半径、道路交叉点坐标与标高、公交站、停车场、禁止机动车开口路段、人行步道系统(人行过街天桥与地道);

6 绿地控制要求;

7 工程设施站点用地和大型工程通道地下及地上空间控制要求;

8 其他对环境有特殊影响设施的卫生与安全防护距离和范围;

9 建筑景观控制要点;

10 自然景观控制要点。

▼ 展开条文说明

11.0.5、11.0.6 规划图纸可根据编制深度进行选择,应与主要规划内容相对应。控制性深度的风景区详细规划一般包括本标准表11.0.5中1~12的图纸内容,修建性深度的风景区详细规划一般包括本标准表11.0.5中1~4、8、9、10、11、13、14、15等图纸内容。规划图则是控制性深度的详细规划需要增加的内容,应全面反映规划控制内容,并明确区分强制性内容。分图图则的图幅大小、格式、内容深度、表达方式应保持一致。

11.0.7 规划说明书应分析现状,论证规划目标、规划技术路线,解释说明规划文本和规划内容。

▼ 展开条文说明

11.0.7 规划说明书是对规划文本确定的原则、性质、目标、容量、要求等内容的详细说明,对有关现状条件、存在问题等作出分析或说明,对规划内容的分析研究和对规划结论的论证阐述。可以对规划背景、编制过程、规划中需要把握的重大问题等作前言或后记予以说明。

11.0.8 规划文本和说明书应采用A4版式制作;规划图纸成果可采用A4版式或A3版式制作,与A4版规划文本合订成册。规划图纸为A3版的,图纸可以折叠并与规划文本装订成A4版规格,也可以单独装订图册。

▼ 展开条文说明

11.0.8 文本与图纸、规划说明书与基础资料可分别合订成册,对于篇幅小的规划成果,也可以把四部分合订成一册。封面注明项目名称、规划编制单位、编制日期等内容,扉页注明项目名称、规划编制单位及规划设计证书等级、编号,项目负责人、参加人员姓名、专业资格等,并加盖规划编制单位成果专用章。

附录A风景名胜区详细规划技术经济指标统计表统一格式

附录A 风景名胜区详细规划技术经济指标统计表统一格式

A.0.1 风景名胜区详细规划技术经济指标应按表A.0.1进行汇总。

![]()

本标准用词说明

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

引用标准名录

1 《建筑抗震设计规范》GB 50011

2 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

3 《建筑设计防火规范》GB 50016

4 《城市用地分类与建设用地标准》GB 50137

5 《防洪标准》GB 50201

6 《风景名胜区规划规范》GB 50298

7 《防灾避难场所设计规范》GB 51143

8 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

9 《中国地震动参数区划图》GB 18306

《风景名胜区详细规划标准[附条文说明]》GB/T 51294-2018