1总则

1.0.1为了在钢管混凝土混合结构工程中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量,制定本标准。

1.0.2本标准适用于房屋建筑、铁路、公路、电力、港口等工程中钢管混凝土混合结构的设计、施工和验收。

1.0.3钢管混凝土混合结构的设计、施工和验收除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语与符号

2.1术语

2.1.1 钢管混凝土混合结构 concrete-filled steel tubular (CFST) h ybrid struc tur e 以钢管混凝土为主要构件,与其他结构构(部)件混合而成且共 同 工作的 结构,包括钢管混凝土衔式混合结构、钢管混凝土加劲混合结构等 。

2.1. 2 钢管 混凝土柜式混合结构 trusse d co ncrete-filled stee l tubular (CFST) hy brid structure 由圆形钢管混凝土弦 杆与钢 管、钢管混凝土或其他型钢腹杆混合组成的衔式结构 。

2.1. 3 钢管混凝 土加 劲混合结构 concrete-encased con cre te-filled steel tubu lar (C FST ) h ybrid structure 由内置圆形钢管混凝土部分 与 钢管外包钢筋混凝土部分混合而成的结构 。

2.1. 4 钢 管 初应力限值 limiting value of initial st r ess in th e stee l tube 钢管混凝土构件在钢管与混凝土共同工作前钢管应力的容许值 。

2.1. 5 钢管内混凝土脱空容限 limi tin g va lue of core conc rete void in the stee l tub e 圆形钢管与管内混凝 土 间形成的环形脱空或球冠形脱空的脱空率限值或容 许脱 空高度。

2.1. 6 约束效应系数 confinem ent factor 钢管截面 与 钢管内混凝土截面的名义轴心受压承载力的比值 。

2. 1. 7 换算长细比 equival ent slend erness ratio 在轴心受压钢管混凝土析式混合结构整体稳定计算中,将钢管混凝土析式混合结构换算为钢管混凝土构件时相应的长细比 。

2.2 符号

3基本规定

3. 1 一般规定

3.1.1钢管混凝土混合结构设计应包括下列内容:

1结构方案设计,包括结构选型、结构布置;

2材料选用及截面选择;

3作用及作用效应分桁;

4结构的极限状态验算;

5结构、构件及连接的构造;

6制作、运输、安装、防腐和防火等要求;

7满足特殊要求结构的专门性能设计。

3.1.2本标准采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数设计表达式进行设计。

3.1.3钢管混凝土混合结构应进行承载能力极限状态设计,且除偶然设计状况外,应进行正常使用极限状态设计,并应符合下列规定:

1进行承载能力极限状态设计时,应采用作用的基本组合、偶然组合或地震组合;

2进行正常使用极限状态设计时,应采用作用的标准组合、频遇组合或准永久组合。

3.1.4钢管混凝土混合结构的安全等级和设计工作年限应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的有关规定。钢管混凝土混合结构的安全等级,不应低于整体工程结构的安全等级。

3.1.5进行钢管混凝土混合结构设计时,应合理选择材料、结构方案和构造措施,满足结构构件在施工和使用过程中的强度、刚度和稳定性要求,并应符合防腐和防火等要求。

3.1.6钢管混凝土混合结构的变形和裂缝宽度应满足安全和使用要求。根据工程类别,结构各部位的变形和裂缝宽度容许值应符合国家现行有关标准的规定。

3.1.7钢管混凝土混合结构的最大适用高度、抗震等级、内力调整和构造措施,应根据工程类别,符合国家现行标准中关于钢管混凝土结构和型钢混凝土结构的有关规定。

3.1.8钢管混凝土混合结构应结合施工技术与实际工程条件,选择合理施工方法,并制定技术要求。

3.2作用与作用组合

3.2.1钢管混凝土混合结构荷载标准值、荷载组合的分项系数、组合值系数的确定应根据工程类别,符合国家现行有关标准的规定。直接承受动力荷载的钢管混疑土混合结构,计算构件强度、稳定性以及连接强度、疲劳时,动力荷载代表值应乘以动力系数。动力系数取值应符合国家现行有关标准的规定。

3.2.2进行钢管混凝土混合结构的强度、稳定性以及连接强度验算时,应采用荷载设计值;进行钢管混凝土混合结构的疲劳验算时,应采用荷载标准值。

3.3构造规定

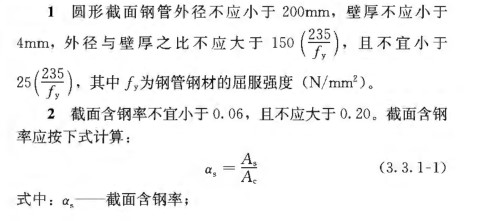

3.3.1钢管混凝土混合结构中钢管混凝土的构造应符合下列规定:

3.3.2偏心受压的钢管混凝土桁式混合结构宜采用斜腹杆形式;当弦杆间距较小或有使用要求时,也可采用平腹杆形式。钢管混凝土桁式混合结构腹杆的构造应符合下列规定:

1腹杆宜采用圆钢管或钢管混凝土,也可采用其他型钢;

2斜腹杆轴线宜交于节点中心;当杆件偏心不可避免时,应满足本标准第8.2.1条的要求;采用K形间隙连接节点时,腹杆端部净距不宜小于两腹杆壁厚之和;

3平腹杆中心距离不宜大于弦杆中心距的4倍;腹杆空钢管截面积不宜小于单根弦杆钢管截面积的1/5;

4腹杆与弦杆连接的其他构造要求、焊缝计算及弦杆在连接处的受拉承载力计算应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定执行。

3.3.3单肢钢管混凝土加劲混合结构中钢管混凝土部分的钢管外径(D)与结构外截面宽度(B)的比值不宜小于0.5,且不宜大于0.75;多肢钢管混凝土加劲混合结构中钢管混凝土部分中角部钢管外径(D)与结构外截面宽度(B)的比值不宜小于0.15,且不宜大于0.25。

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-20214材料

4.1钢材

4.1.1钢管混凝土混合结构中的钢管材料宜采用Q355、Q390、Q420和Q460钢。钢材的质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591、《建筑结构用钢板》GB/T19879和《桥梁用结构钢》GB/T714的有关规定。

4.1.2钢管混凝土混合结构中钢管的强度设计值和其他物理性能指标,应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017、《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的有关规定执行。

4.1.3钢管混凝土混合结构中的钢管宜采用直缝焊接钢管,焊缝应采用全熔透对接焊缝并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661中关于一级焊缝质黛检验标准;也可采用无缝钢管,钢管质械应符合现行国家标准《结构用无缝钢管》GB/T8162的有关规定。

4.1.4钢管混凝土混合结构中的纵向受力钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋;雒筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

4.2混凝土

4.2.1钢管混凝土混合结构的混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定,并应符合下列规定:

1钢管内混凝土的水胶比不宜大于0.45;

2钢管内混凝土的强度等级不应低于C30;

3钢管混凝土加劲混合结构管内混凝土的强度等级不应低于钢管外包混凝土的强度等级;钢管外包混凝土的强度等级不应低于C30。

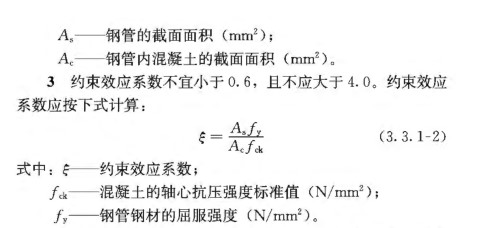

4.2.2钢管内混凝土强度等级的确定宜符合表4.2.2的规定。

4.2混凝土

4.2.1钢管混凝土混合结构的混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定,并应符合下列规定:

1钢管内混凝土的水胶比不宜大于0.45;

2钢管内混凝土的强度等级不应低于C30;

3钢管混凝土加劲混合结构管内混凝土的强度等级不应低于钢管外包混凝土的强度等级;钢管外包混凝土的强度等级不应低于C30。

4.2.2钢管内混凝土强度等级的确定宜符合表4.2.2的规定。

4.3连接材料

4.3.1用于钢管混凝土混合结构的焊接材料应符合下列规定:

1手工焊接所用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117和《热强钢焊条》GB/T5118的有关规定,所选用的焊条型号应与主体金属力学性能相适应;

2自动焊或半自动焊用焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》GB/T8110、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T10045和《热强钢药芯焊丝》GB/T17493的有关规定;

3埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T5293和《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T12470的有关规定。

4.3.2焊缝的强度指标应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定执行。

4.3.3用于钢管混凝土混合结构的连接紧固件应符合下列规定:

1钢结构连接用4.6级、4.8级、5.6级、6.8级、8.8级普通螺栓,螺栓质械应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1和《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T3103.1的规定;C级螺栓与A级、B级螺栓的规格和尺寸应分别符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780与《六角头螺栓》GB/T5782的规定;

2钢结构用大六角高强度螺栓的质矗应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231的规定。扭剪型高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632的规定;

3圆柱头焊(栓)钉连接件的质盘应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433的规定。

4.3.4连接紧固件的强度指标应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定执行。

4.4防护材料

4.4.1用于钢管混凝土混合结构的防腐材料应符合现行国家标准《色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护第1部分:总则》GB/T30790.1的有关规定。

4.4.2用于钢管混凝土混合结构的防火涂料应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907的有关规定,其他类型防火材料应符合同家现行有关标准的规定。

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-20215结构分析

5.1一般规定

5.1.1钢管混凝土混合结构应进行整体作用效应分析,并应对结构中受力状况特殊部位进行更详细地分析。

5.1.2当结构在施工阶段和使用阶段有多种受力工况时,应分别进行结构分析,确定对结构最不利的作用组合,并应符合下列规定:

1结构遭受罕遇地震、火灾、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析;

2当混凝土的收缩、徐变、支座沉降、温度变化、腐蚀等间接作用在结构中产生的作用效应危及结构的安全或正常使用时,应进行相应的作用效应分析,并应采取相应的技术措施;

3使用阶段的结构分析,应计入施工过程所形成的内力和变形对结构受力性能的影响。

5.1.3结构分析应符合下列要求:

1满足力学平衡条件;

2符合变形协调条件,包括节点和边界的约束条件等;

3采用合理的材料本构模型;

4进行施工阶段和使用阶段结构计算。

5.1.4钢管混凝土混合结构应对主要施工阶段进行下列计算:

1钢管构件制作、运输、安装过程中,钢结构的强度、变形和稳定计算;

2钢管内混凝土浇筑过程中,钢结构的强度、变形和稳定计算

3对于钢管混凝土加劲混合结构,浇筑钢管外包混凝土过程中钢结构及混凝土结构的强度、变形和稳定计算。

5.1.5施工阶段结构分析中,应计入施工全过程中出现的实际作用和效应,包括架设机具和材料、安装过程中的钢管结构、浇筑过程中的混凝土、临时支撑的安装和拆除、温度变化、风荷载和其他施工临时荷载。

5.2计算指标

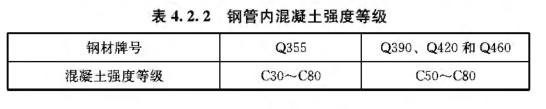

5.2.1钢管混凝土截面的轴心抗压强度设计值应按下列公式计算:

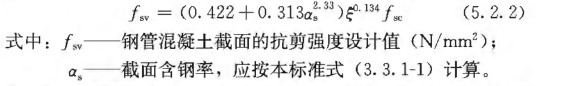

5.2.2钢管混凝土截面的抗剪强度设计值宜按下式计算:

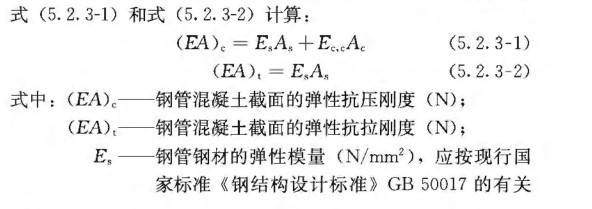

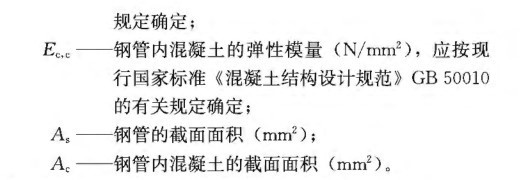

5.2.3钢管混凝土截面的弹性抗压和抗拉刚度宜分别按本标准式(5.2.3-1)和式(5.2.3-2)计算:

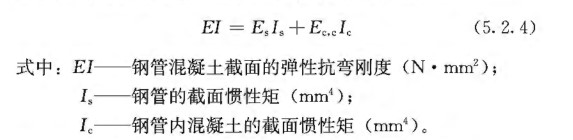

5.2.4钢管混凝土截面的弹性抗弯刚度宜按下式计算:

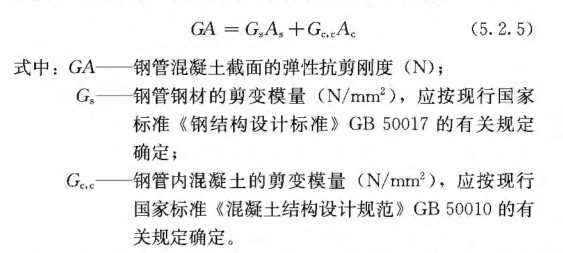

5.2.5钢管混凝土截面的弹性抗剪刚度宜按下式计算:

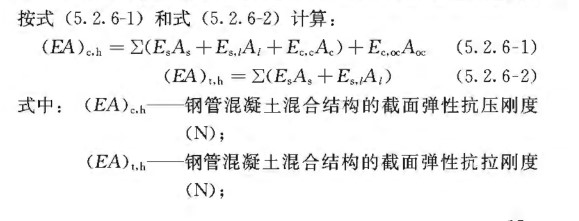

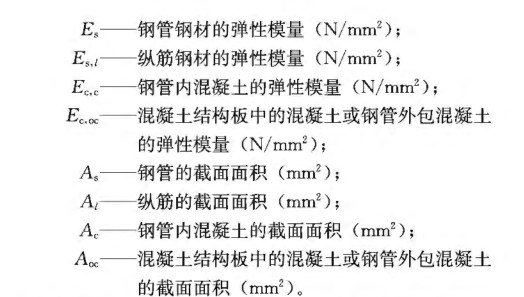

5.2.6钢管混凝土混合结构的截面弹性抗压和抗拉刚度宜分别按式(5.2.6-1)和式(5.2.6-2)计算:

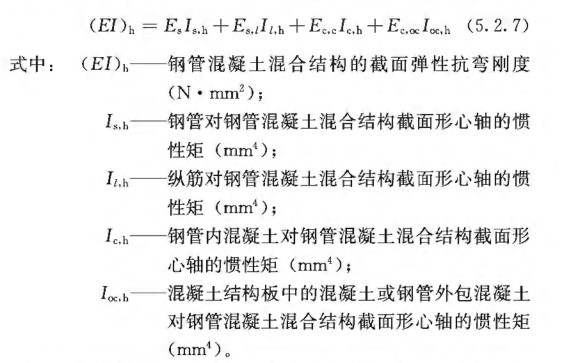

5.2.7钢管混凝土混合结构的截面弹性抗弯刚度宜按下式计算:

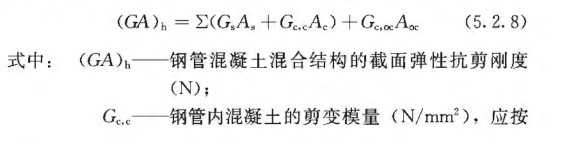

5.2.8钢管混凝土混合结构的截面弹性抗剪刚度宜按下式计算:

5.3分析方法

5.3.1钢管混凝土混合结构分析应根据结构类型、材料性能和受力特点等,选择弹性分析方法、弹塑性分析方法或试验分析方法。采用计箕软件进行结构分析时,应对结果进行判断和校核,确认结果合理、有效后方可应用于工程设计。

5.3.2钢管混凝土混合结构的计箕分析应计入风荷载的静力和动力作用,特殊结构的风荷载体型系数宜通过风洞试验确定。

5.3.3钢管混凝土析式混合结构的阻尼比,在多遇地震作用下可取0.03,在罕遇地震作用下可取0.04;钢管混凝土加劲混合结构的阻尼比,在多遇地震作用下可取0.045,在罕遇地震作用下可取0.05;结构阻尼比也可根据结构试验确定。

5.3.4采用纤维模型法进行钢管混凝土混合结构的弹塑性分析时,可采用本标准附录A中的材料本构模型。

6钢管混凝土桁式混合结构承载力计算

6.1一般规定

6.1.1钢管混凝土析式混合结构中,弦杆的容许长细比应按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB50936的有关规定确定,腹杆的容许长细比应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定确定。

6.1.2钢管混凝土析式混合结构的承载力设计应分别对结构整体承载力和单根弦杆、腹杆的承载力进行计算。结构的换算长细比应通过结构整体分析确定,轴心受压结构的换算长细比也可按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB50936确定。除按本标准方法计算外,结构的承载力也可通过结构整体分析确定。

6.1.3带混凝土结构板的钢管混凝土析式混合结构,混凝土结构板和析架之间应有效连接并共同工作。

6.1.4由施工过程引起的单肢弦杆钢管初应力限值应为空钢管承载力对应临界应力值的35%。当钢管混凝土中由施工过程引起的钢管初应力小于限值时,可忽略施工过程对成型后结构承载力计算的影响。当钢管混凝土中由施工过程引起的钢管初应力大于或等于限值时,应计入施工过程对成型后结构承载力计算的影响。

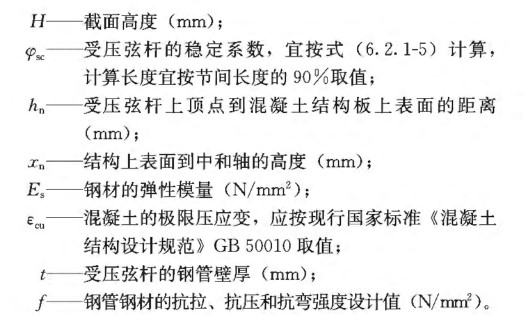

6.2受压、受拉、受弯承载力计算

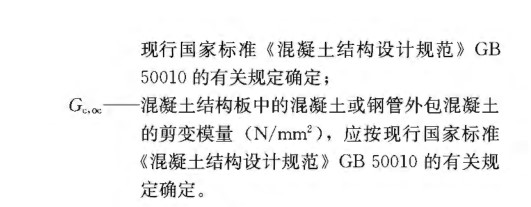

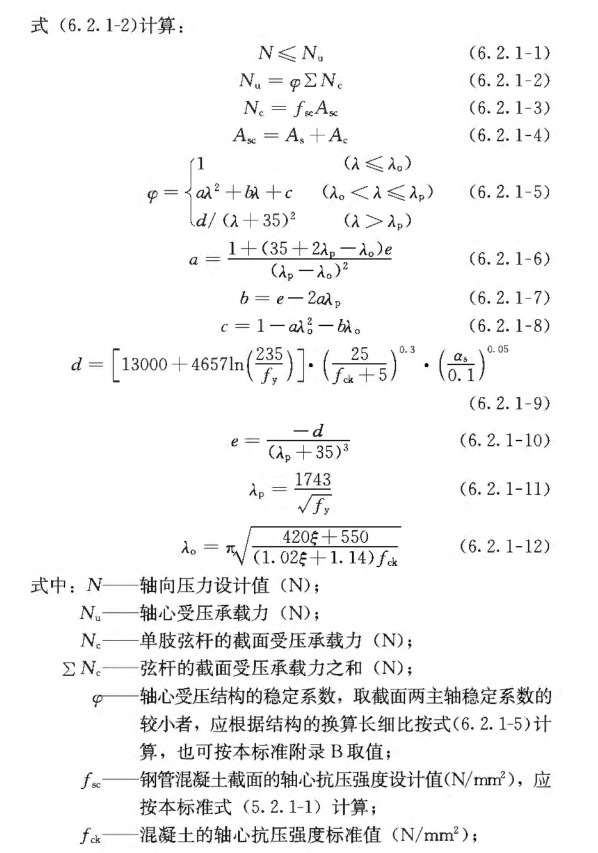

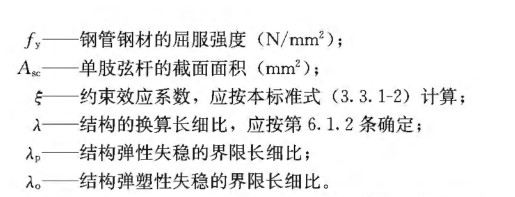

6.2.1弦杆相同的钢管混凝土析式混合结构的轴心受压承载力应符合下列规定:

1 不计入荷载长期作用影响时,钢管混凝土析式混合结构的轴心受压承载力应符合式 (6. 2. 1 - 1) 的规定,且宜按式 (6 . 2. 1 - 2) 计算:

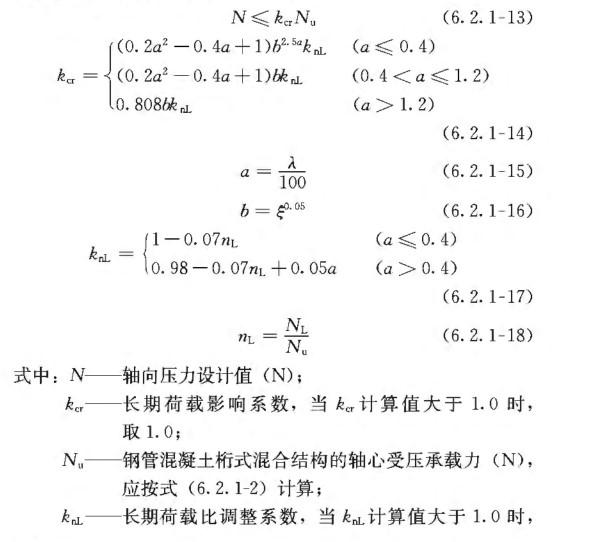

2 当永久荷载引起的单肢钢管混凝土弦杆轴向压力占其全部轴向压力的 50% 及以上时,应计入荷载长期作用对结构稳定承载力的影响 。 计入荷载长期作用影响时,钢管混凝土衍式混合结构的轴心受压承载力应符合式 (6. 2. 1 - 13) 的规定,且长期荷载影响系数宜按式 (6 . 2.1 - 1 4 ) 计算:

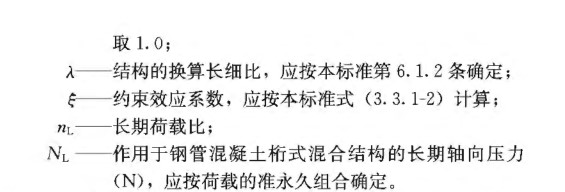

6.2.2不带混凝土结构板且受压弦杆相同的钢管混凝土衔式混合结构的受弯承载力应符合式(6.2.2-1)的规定,且宜按式(6.2.2-2)计算:

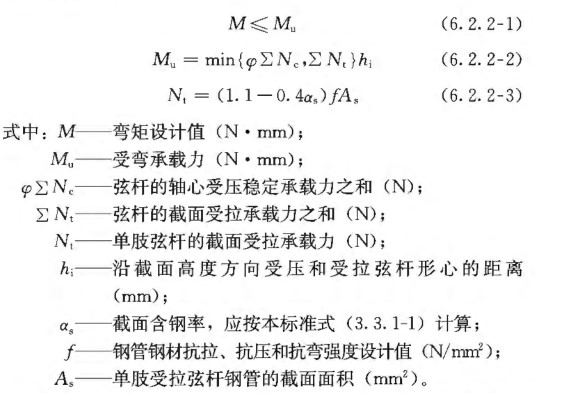

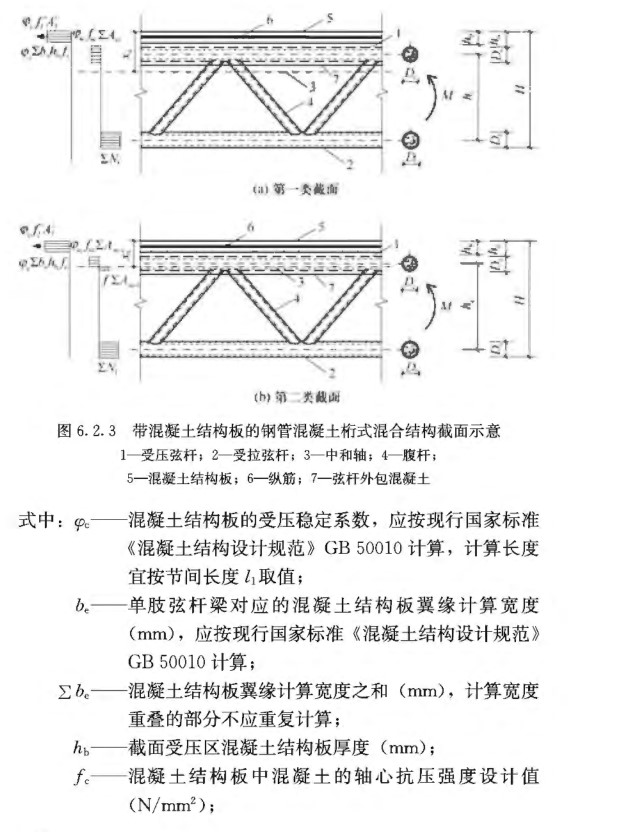

6.2.3带混凝土结构板且受压、受拉弦杆分别相同的钢管混凝土衔式混合结构的受弯承载力计算应符合下列规定:

6.2.4带混凝土结构板且受压、受拉弦杆分别相同的钢管混凝土析式混合结构第一类截面的受弯承载力宜按下列公式计算:

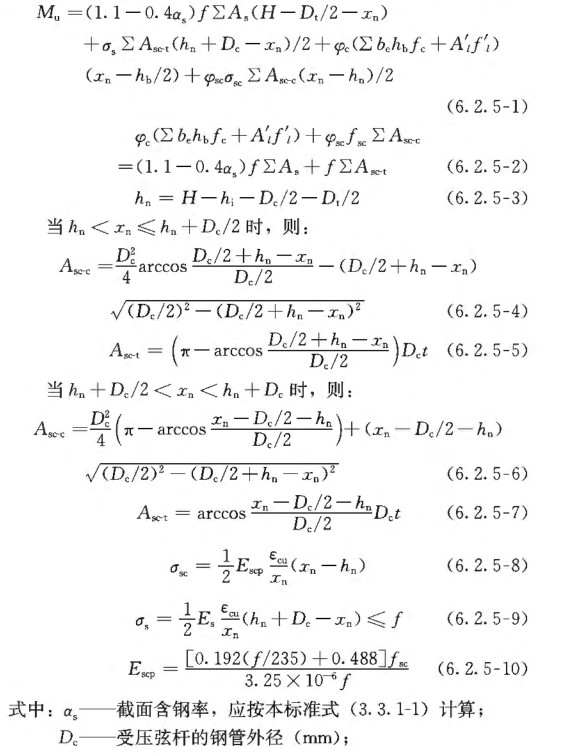

6.2.5带混凝土结构板且受压、受拉弦杆分别相同的钢管混凝土析式混合结构第二类截面的受弯承载力宜按下列公式计算:

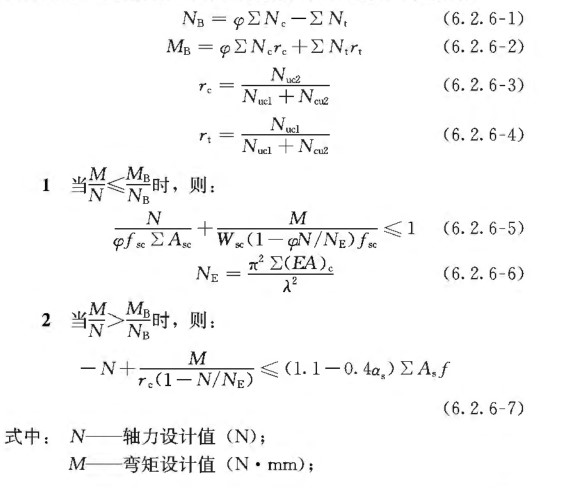

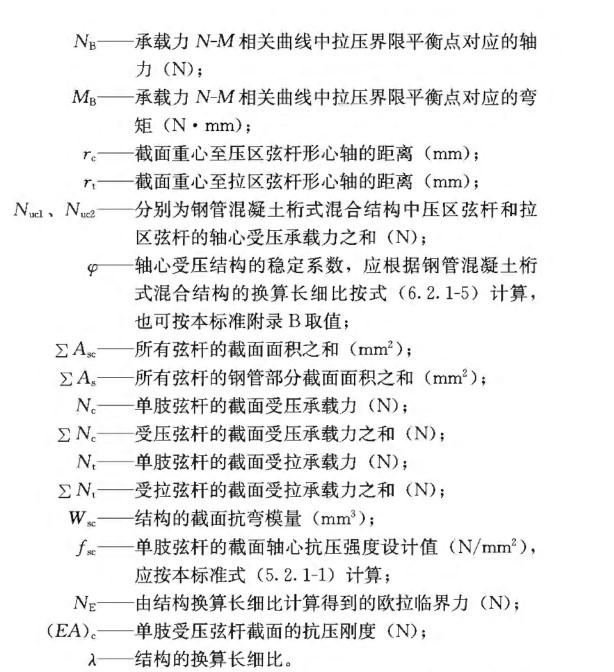

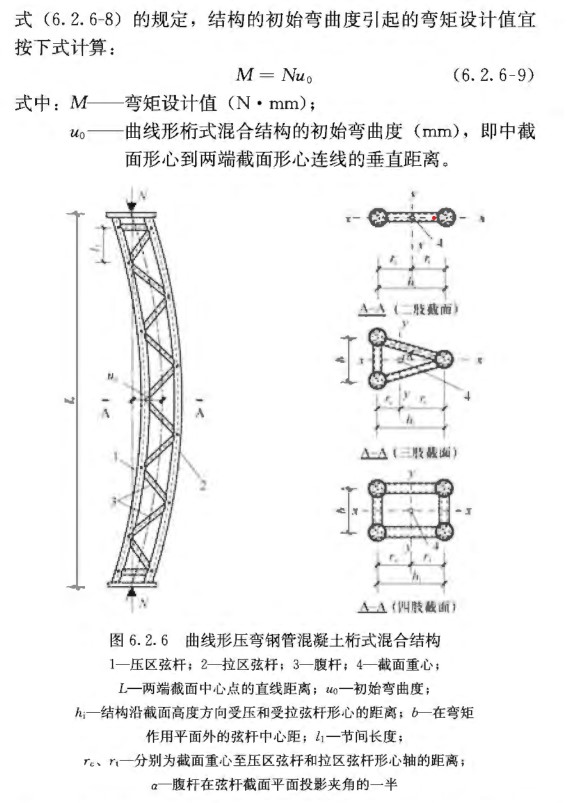

6.2.6弦杆相同的钢管混凝土析式混合结构承受压、弯荷载共同作用时,弯矩作用平面内的稳定承载力宜符合下列规定:

6.2.7轴向受压钢管混凝土桁式混合结 构 除应验算整体稳定承载力外,尚应验算单肢弦杆的稳定承载力 。

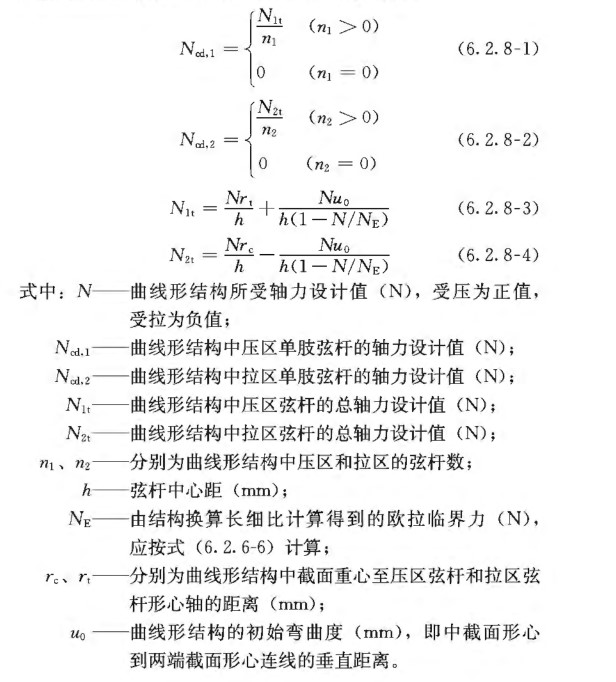

6.2.8弦杆相同的曲线形钢管混凝土析式混合结构弦杆的轴力和弯矩设计值宜符合下列规定:

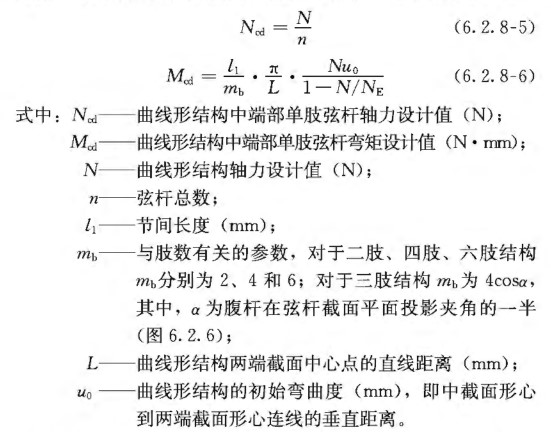

1 平腹杆与斜腹杆曲线形钢管混凝土析式混合结构在两端受轴向荷载时,跨中节间的弦杆轴力设计值宜按下列公式计算,并应满足本标准第 6. 2. 1 条和第 6.2. 6 条的要求 :

2 平腹杆曲线形钢管混凝土柜式混合结构在两端受轴向荷载时,端部弦杆的轴力设计值和弯矩设计值宜按下列公式计算 :

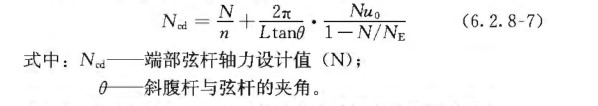

3 斜腹杆曲线形钢管混凝土析式混合结构在两端受轴向荷载时,端部弦杆轴力设计值宜按下式计算:

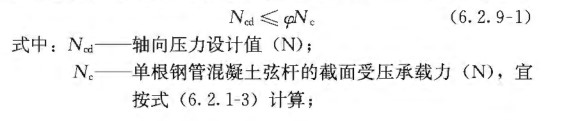

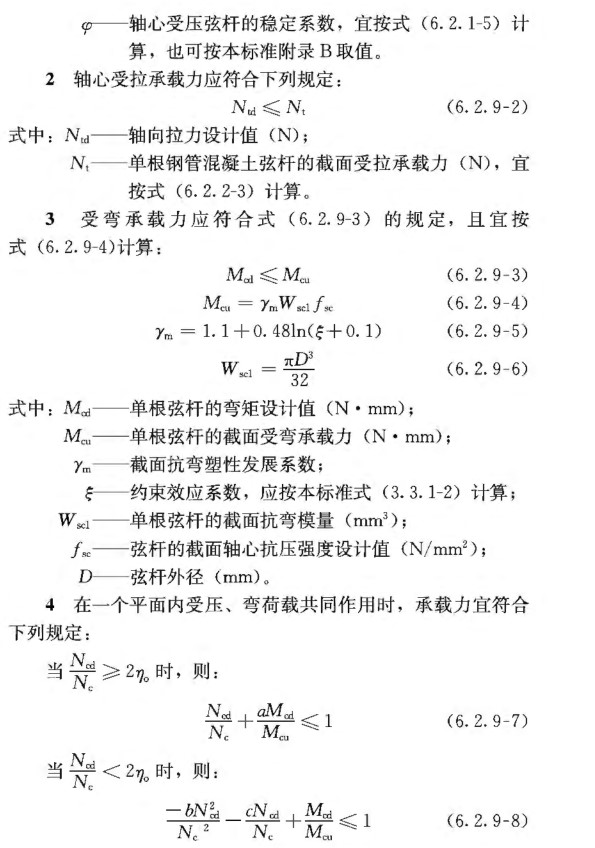

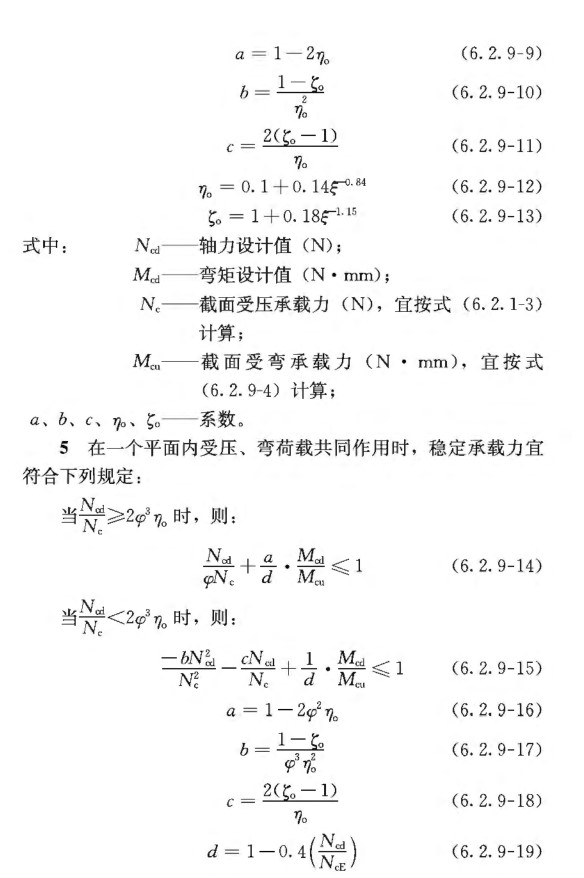

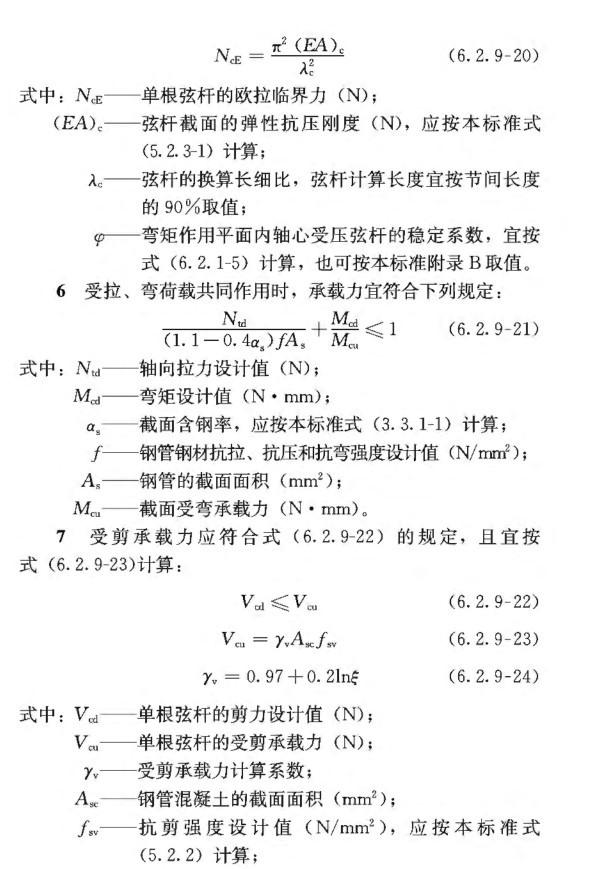

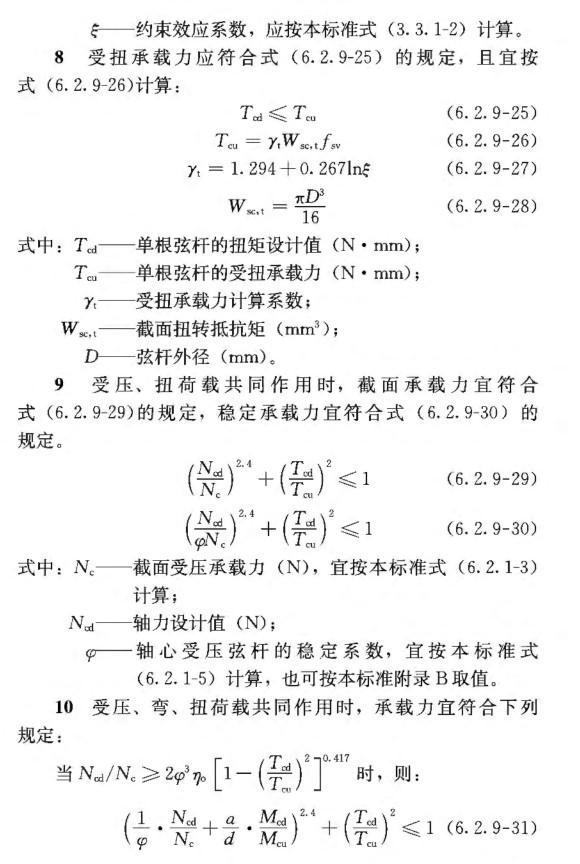

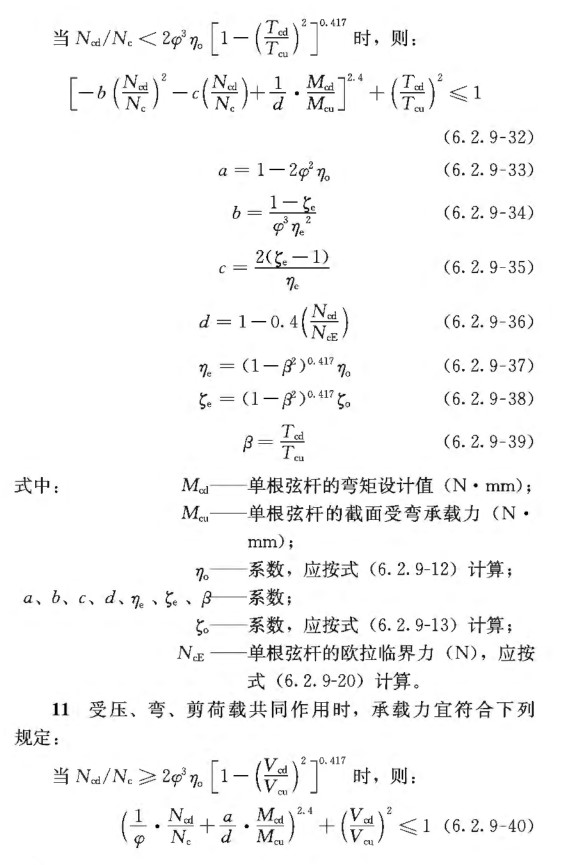

6.2.9单根钢管混凝土弦杆的承载力计算应符合下列规定:

1 轴心受压稳定承载力应符合 下 列规定,弦杆的计算长度应符合现行国家标准《钢结构设计标准 》 GB 50017 的有关规定:

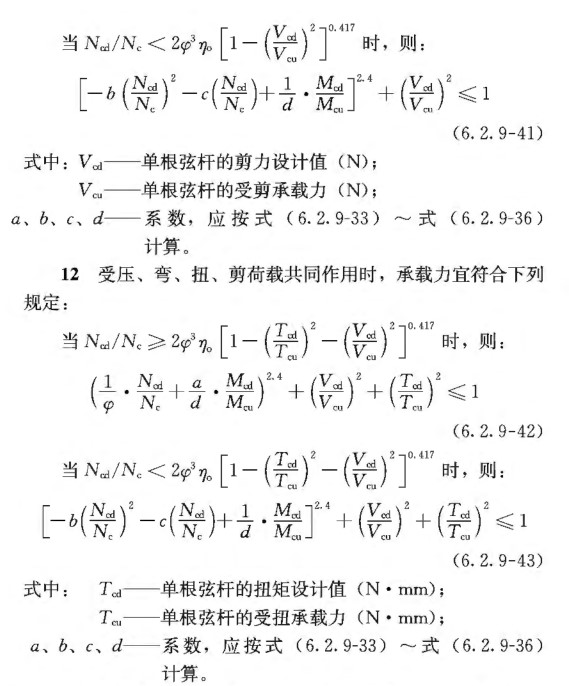

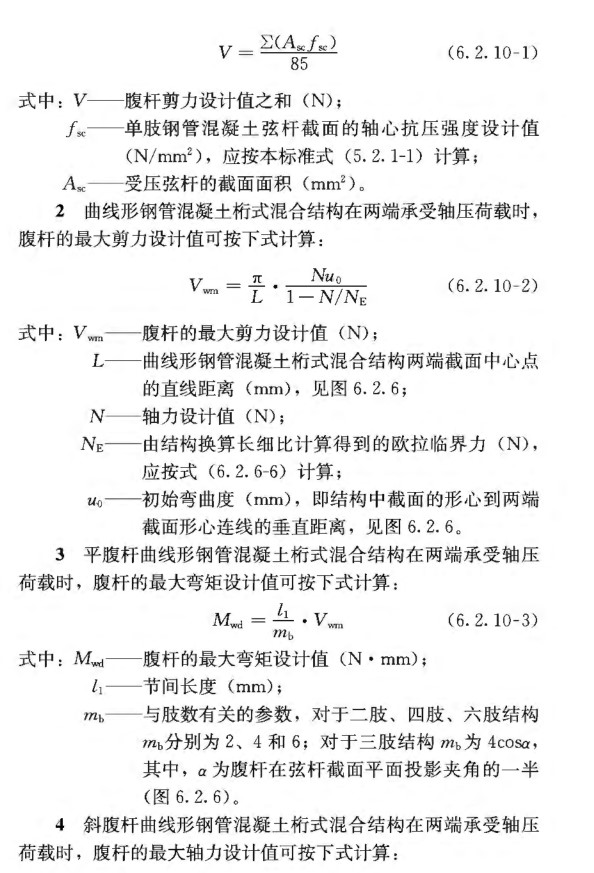

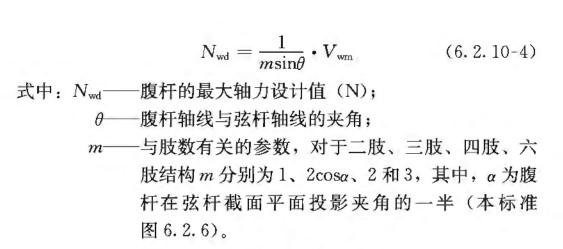

6.2.10钢管混凝土析式混合结构的腹杆承载力设计应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定。承受轴压荷载且弦杆相同的钢管混凝土析式混合结构腹杆分担的荷载可按下列公式计算:

1 直线形钢管混凝 土柜 式混合结构在两端承受 轴 压荷载 时的腹杆剪力可按下式计算 :

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-20216.3受剪承载力计算

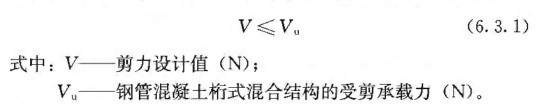

6.3.1钢管混凝土析式混合结构受剪承载力应符合下列规定:

6.3.2平腹杆钢管混凝土柜式混合结构的受剪承载力应取腹杆弯剪破坏和弦杆受剪破坏情况下的较小值。腹杆弯剪破坏情况下,腹杆的承载力计算应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定;弦杆受剪破坏情况下,结构受剪承载力可按下式计算:

6.3.3斜腹杆钢管混凝土柜式混合结构的受剪承载力宜由腹杆轴向承载力控制,腹杆的承载力计算应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定。

7钢管混凝土加劲混合结构承载力计算

7.1一般规定

7.1.1钢管混凝土加劲混合结构的计算长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定确定,截面回转半径计算宜按组合截面确定。钢管混凝土加劲混合结构整体的长细比不应大于60。

7.1.2钢管内混凝土的施工阶段,由施工荷载引起的钢管最大压应力值不应超过空钢管稳定承载力对应临界应力值的35%。

7.1.3钢管外包混凝土的保护层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

7.1.4钢管外包混凝土的纵向受力钢筋的配筋率应按式(7.1.4)计算,并应根据工程类别,符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗雳设计规范》GB50011、《铁路工程抗震设计规范》GB50111或《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01的有关规定。

7.1.5钢管外包混凝土的雒筋直径、间距和体积配雏率应根据工程类别,符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011、《铁路工程抗震设计规范》GB50111或《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01的有关规定。计算截面配雒率时,箍筋约束混凝土截面面积宜取雒筋内区域钢管外包混凝土的截面面积。

7.1.6钢管混凝土加劲混合结构中的钢腹杆截面外尺寸和布置应符合外包混凝土部分保护层厚度的要求。

7.1.7多于六肢或其他复杂悄况的钢管混凝土加劲混合结构,可通过结构整体分析确定结构的承载力。

7.2单肢结构正截面承载力计算

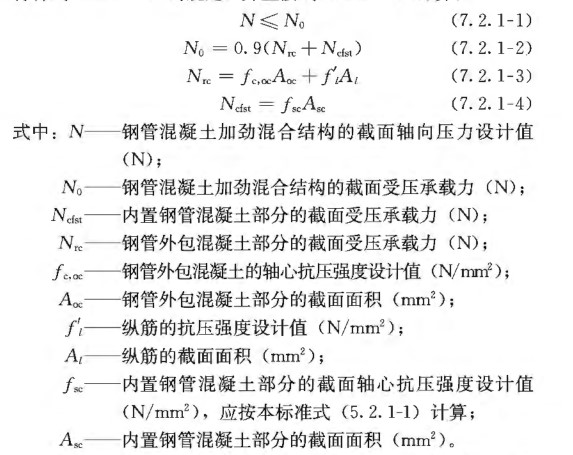

7.2.1单肢钢管混凝土加劲混合结构的截面轴心受压承载力应符合式(7.2.1-1)的规定,并宜按式(7.2.1-2)计算:

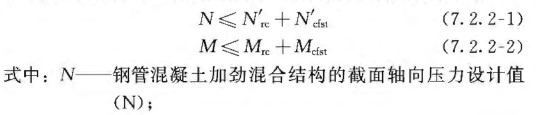

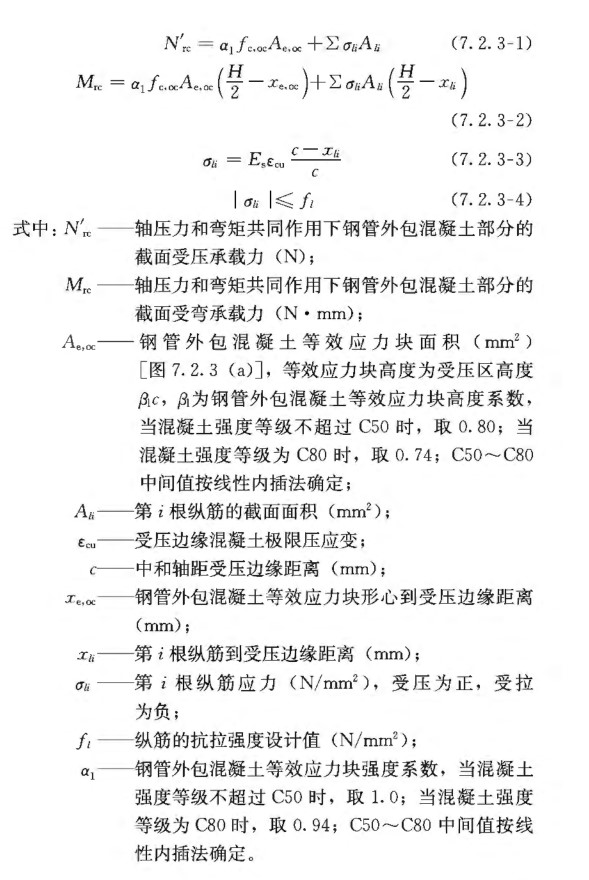

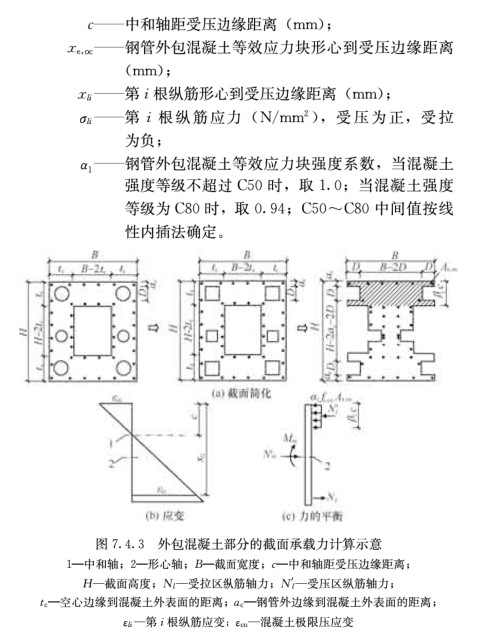

7.2.2当中和轴位于截面高度范围内时,轴压力和弯矩共同作用下单肢钢管混凝土加劲混合结构的截面承载力应满足下列公式要求:

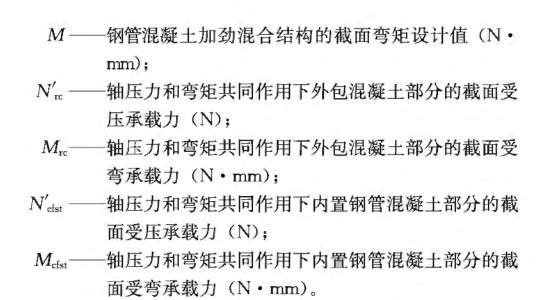

7.2.3单肢钢管混凝土加劲混合结构中的外包混凝土部分(图7.2.3)的截面受压承载力和相应的截面受弯承载力宜按下列公式计算:

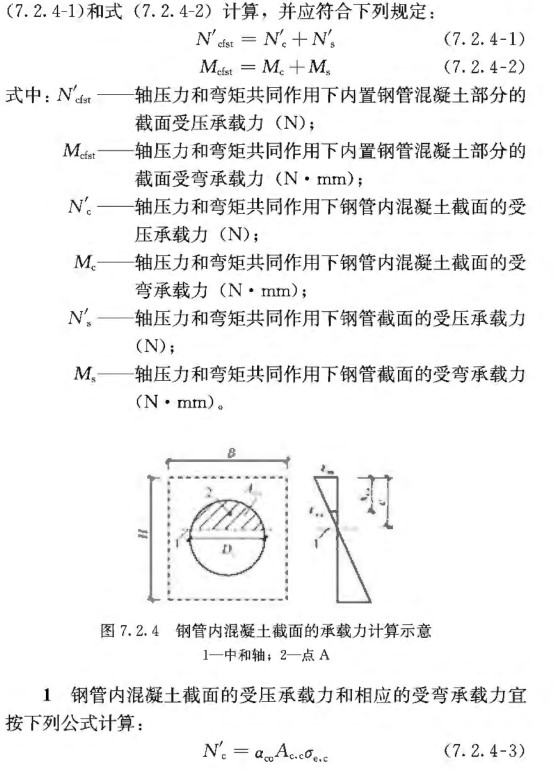

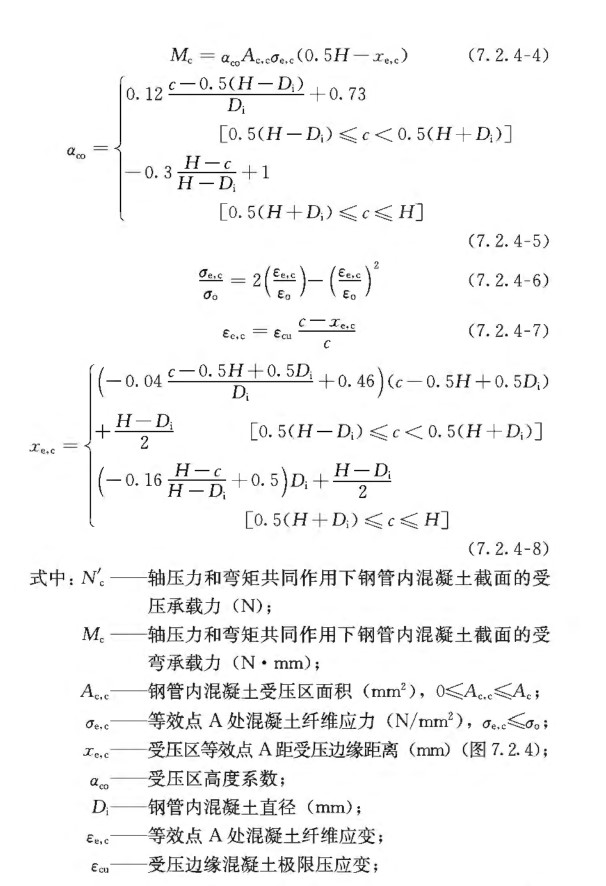

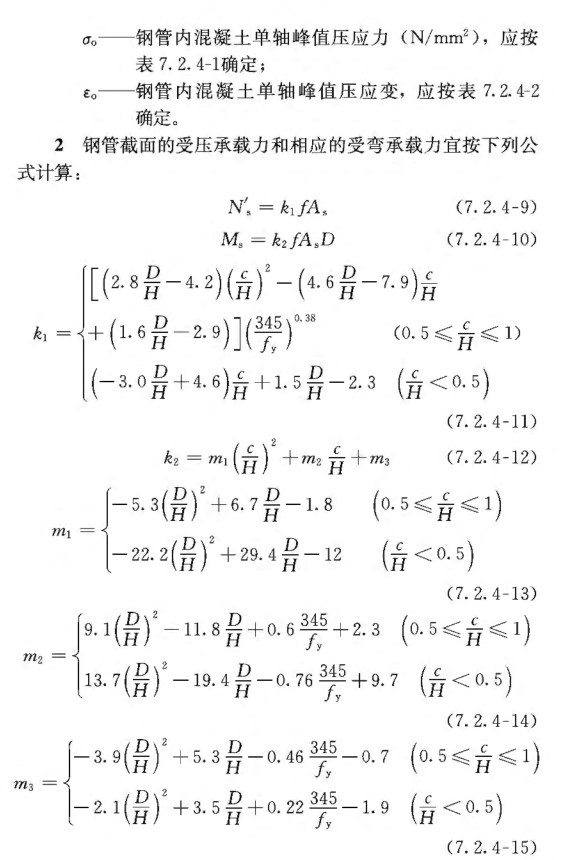

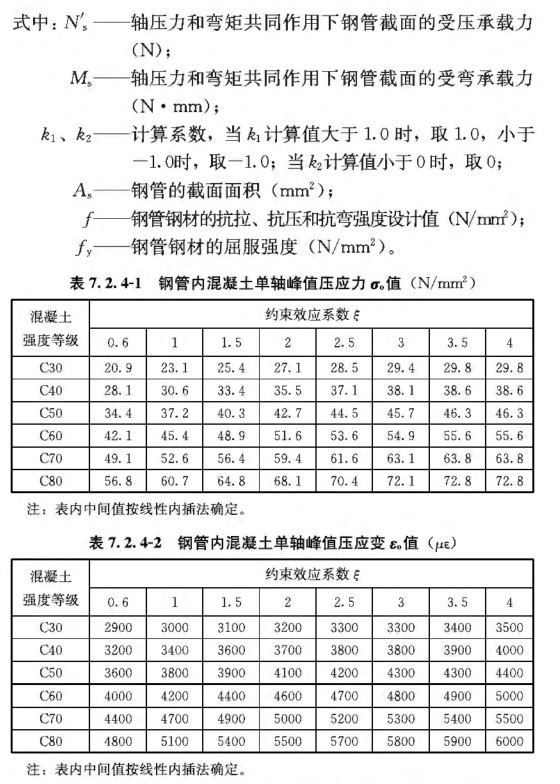

7.2.4单肢钢管混凝土加劲混合结构中的内置钢管混凝土部分(图7.2.4)的截面受压承载力和相应的截面受弯承载力宜按式(7.2.4-1)和式(7.2.4-2)计算,并应符合下列规定:

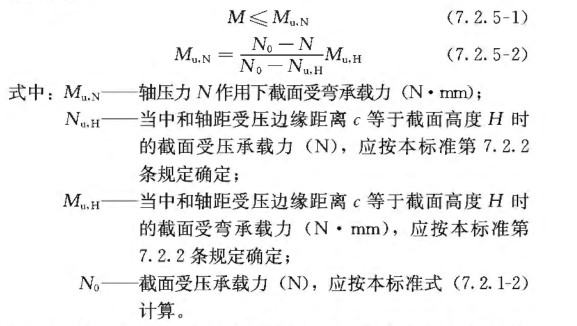

7.2.5当中和轴位于截面高度范围外时,轴压力和弯矩共同作用下单肢钢管混凝土加劲混合结构的截面受弯承载力应符合下列

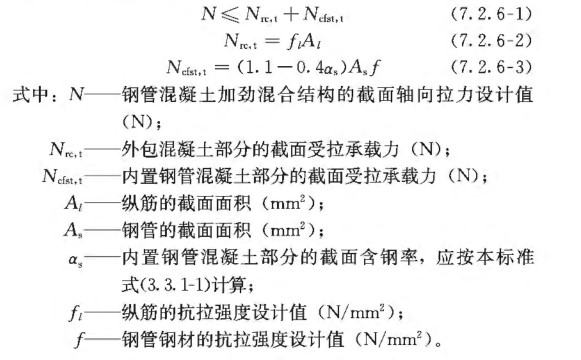

7.2.6单肢钢管混凝土加劲混合结构的截面轴心受拉承载力应符合下列公式规定:

7.3四肢结构正截面承载力计算

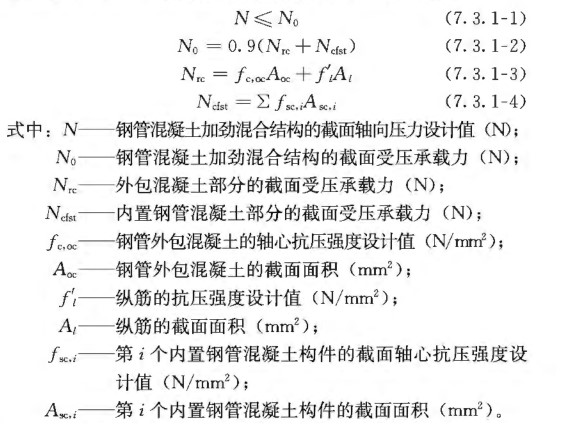

7.3.1四肢钢管混凝土加劲混合结构的截面轴心受压承载力应符合式(7.3.1-1)的规定,并宜按式(7.3.1-2)计算。

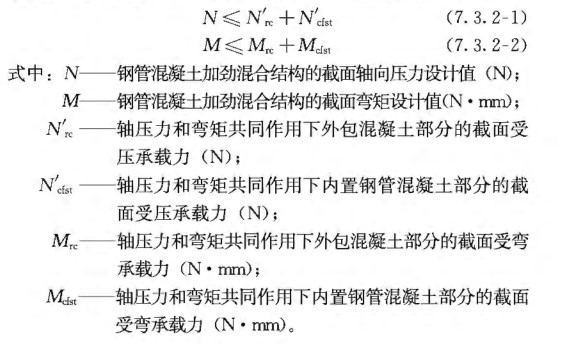

7.3.2当中和轴位于截面高度范围内时,轴压力和弯矩共同作用下四肢钢管混凝土加劲混合结构的截面承载力应符合下列公式:

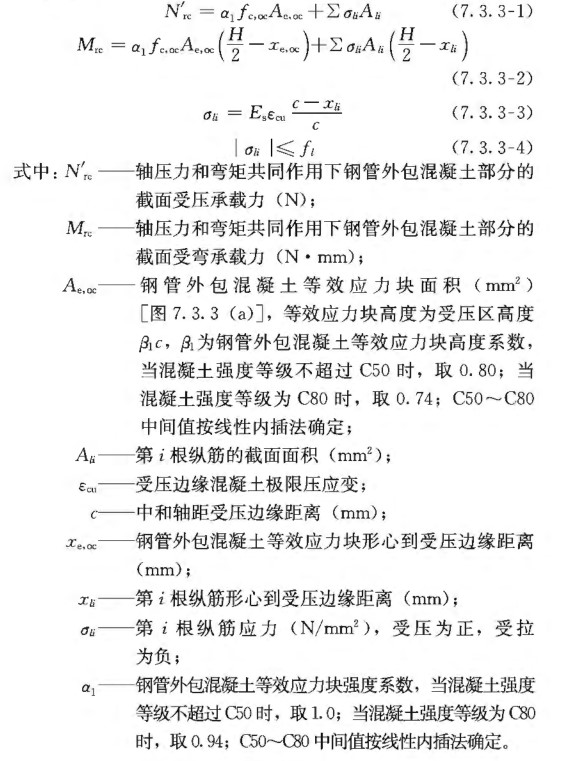

7.3.3四肢钢管混凝土加劲混合结构中的外包混凝土部分(图7.3.3)的截面受压承载力和相应的截面受弯承载力宜按下列公式计算

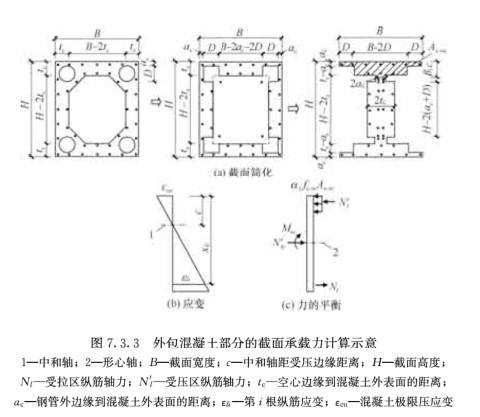

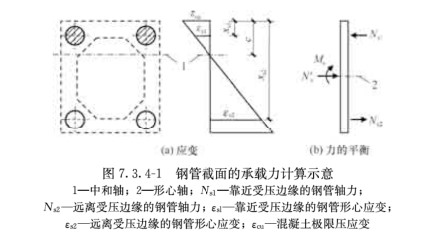

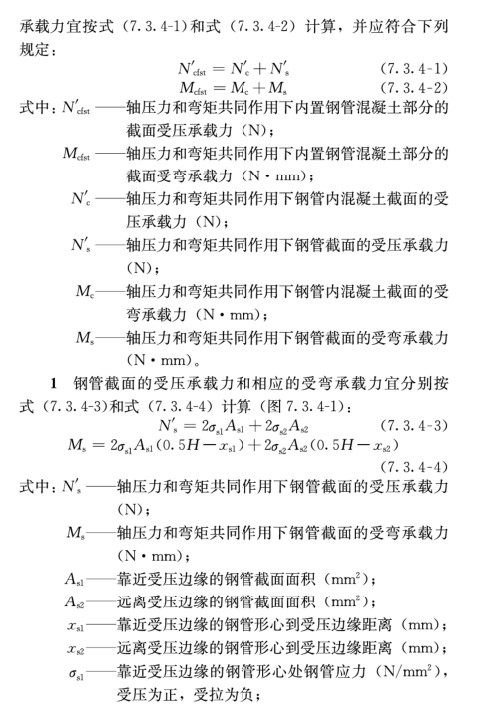

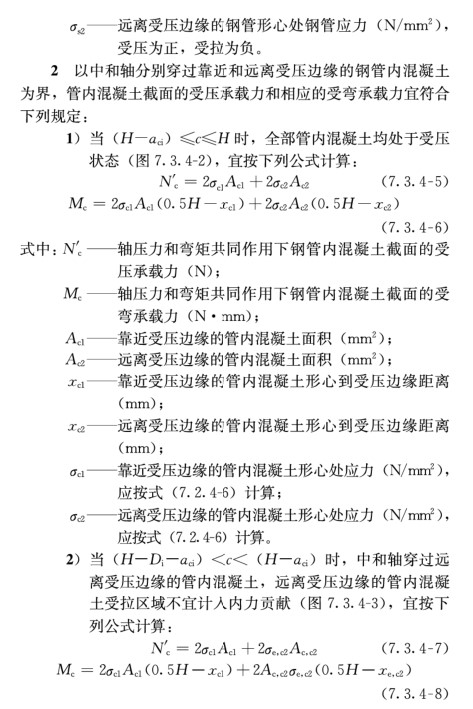

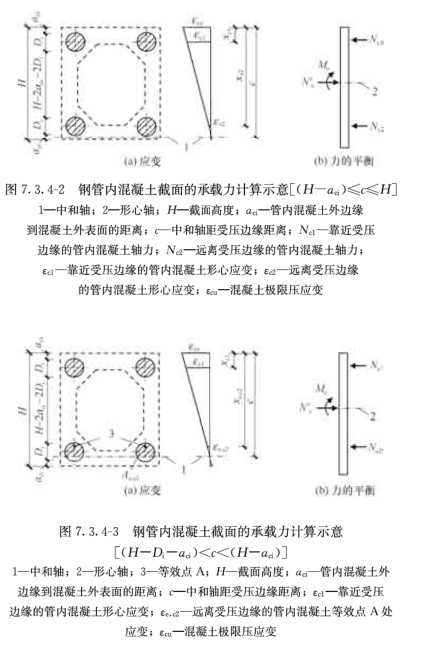

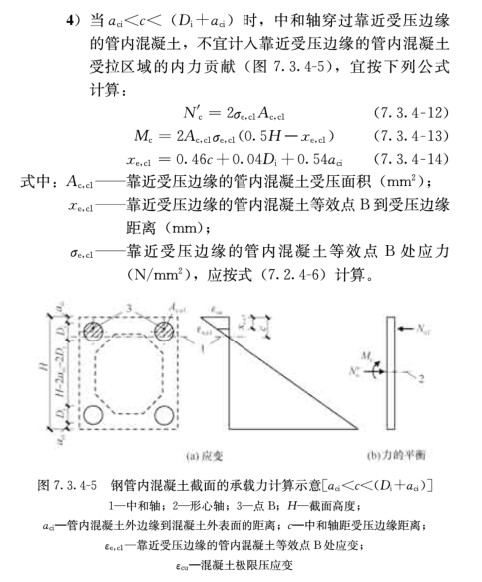

7.3.4对称布置的四肢钢管混凝土加劲混合结构中的内置钢管混凝土部分(图7.3.4-1)的截面受压承载力和相应的截面受弯

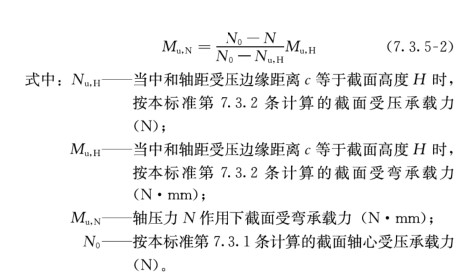

7.3.5当中和轴在截面高度范围外时,轴压力和弯矩共同作用下四肢钢管混凝土加劲混合结构的截面受弯承载力应满足式(7.3.5-1)的要求,并宜按式(7.3.5-2)计算:

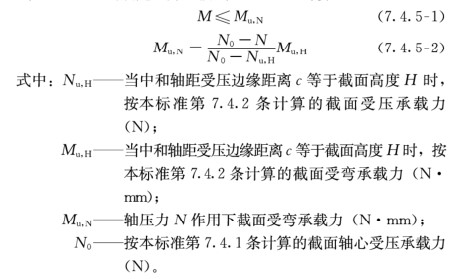

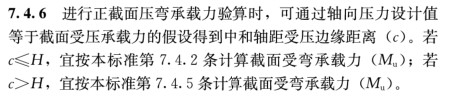

7.3.6进行正截面压弯承载力验算时,可通过轴向压力设计值等于截面受压承载力的假设得到中和轴距受压边缘距离(c)。若c《H,宜按本标准第7.3.2条计算截面受弯承载力(M1,);若c>H,宜按本标准第7.3.5条计算截面受弯承载力(Mu)。

7.4六肢结构正截面承载力计算

7.4.1六肢钢管混凝土加劲混合结构的截面轴心受压承载力应符合本标准第7.3.1条的规定。

7.4.2当中和轴位于截面高度范围内时,轴压力和弯矩共同作用下六肢钢管混凝土加劲混合结构的截面承载力应符合下列公式规定:

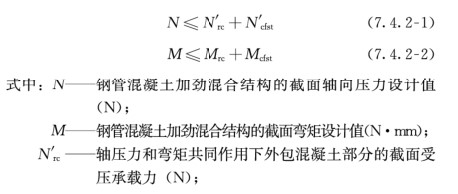

7.4.3 六 肢钢管混凝土加劲混合结构中的外包混凝土部分(图 7 . 4.3) 的截面受压承载力和相应的截面受弯承载力宜按下列公式计算:

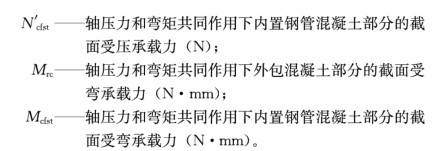

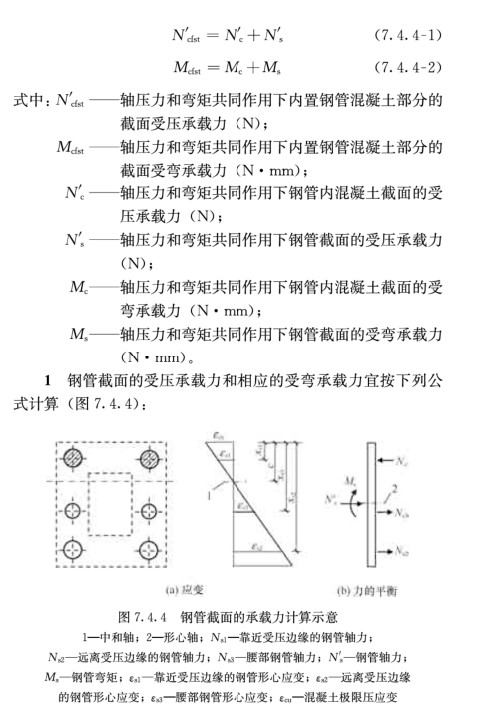

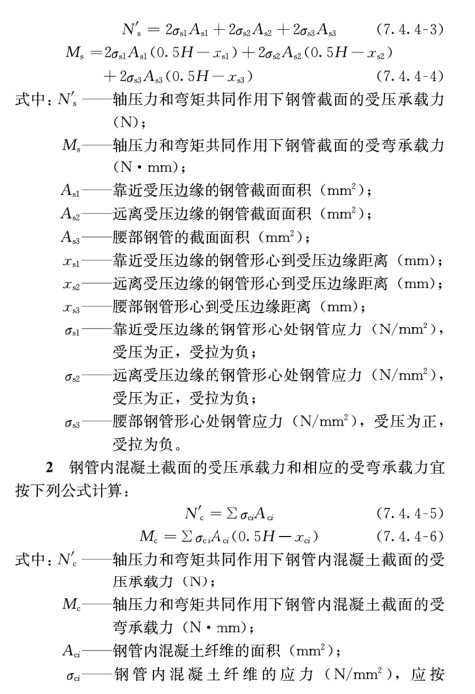

7.4.4对称布置的六肢钢管混凝土加劲混合结构中的内置钢管混凝土部分(图7.4.4)的截面受压承载力和相应的截面受弯承载力宜按式(7.4.4-1)和式(7.4.4-2)计箕,并应符合下列规定:

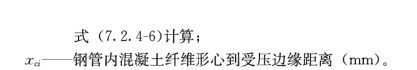

7.4.5当中和轴位于截面高度范围外时,轴压力和弯矩共同作用下六肢钢管混凝土加劲混合结构的截面受弯承载力应符合式(7.4.5-1)的规定,并宜按式(7.4.5-2)计算。

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-20217.5长细比影响下正截面承载力计算

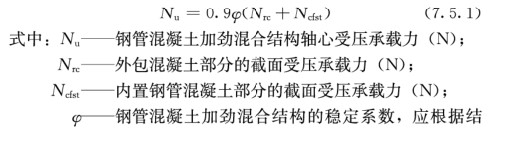

7.5.1轴压荷载作用下,长细比影响下正截面受压承载力宜按下式计算:

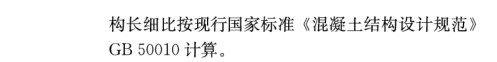

7.5.2轴压力和弯矩共同作用下,结构长细比(入)宜按式(7.5.2-1)计算。当结构长细比(入)满足式(7.5.2-2)要求时,可不计入轴向压力在该方向挠曲杆件中产生的附加弯矩的影响,其他情况宜按本标准第7.5.3条规定计入附加弯矩的影响。

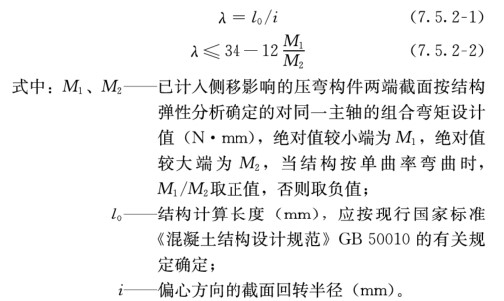

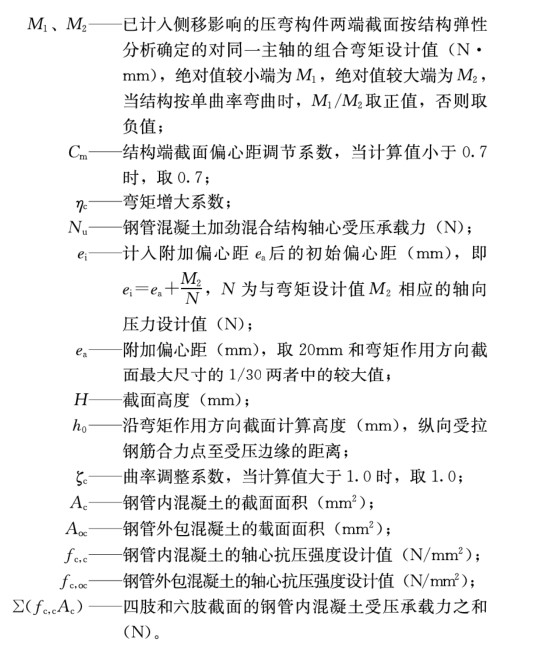

7.5.3偏心受压结构考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的二阶效应后控制截面的弯矩设计值,宜按下列公式计算:

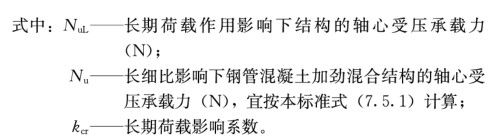

7.6长期荷载作用下正截面承载力计算

7.6.1长期荷载作用下钢管混凝土加劲混合结构的轴心受压承载力宜按下式计绊:

7.6.2长期荷载影响系数(Kcr)宜按本标准附录C取值。

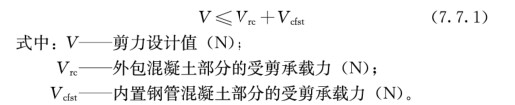

7.7斜截面受剪承载力计算

7.7.1受弯钢管混凝土加劲混合结构的斜截面受剪承载力应满足下式要求:

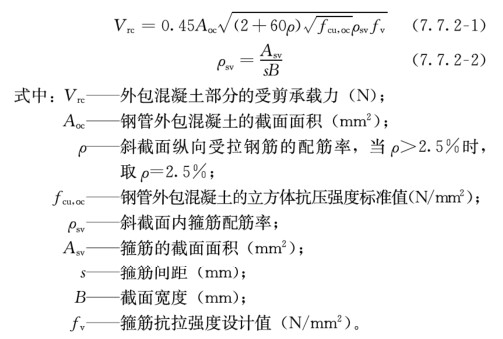

7.7.2外包混凝土部分的受剪承载力宜按下式计算:

7.7.3内置钢管混凝土部分的受剪承载力宜按下式计算:

7.7.4单肢钢管混凝土加劲混合结构承受弯矩、轴力和剪力共M同作用时,当计算截面的剪跨比不小于1.5时,钢管的外径与结构外截面宽度的比值不小于0.5,且外包混凝土部分配筋符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定时,压弯承载力计算可按本标准第7.2节、第7.5节和第7.6节的规定执行,并可忽略剪力对压弯承载力降低的影响。

7.8拱形结构承载力计算

7.8.1拱形结构应验算平面内和平面外整体稳定性。计算拱结构的平面内整体稳定承载力时,可采用等效梁柱法分析拱结构的稳定性。

7.8.2对于无较拱、双饺拱和兰佼拱,等效梁柱的计算长度应分别取拱轴线长度(5)的36%、54%和58%。等效梁柱的两端作用力和验算截面尺寸应分别取控制截面的内力及截面尺寸。特大跨及变截面等复杂拱结构,可采用拱的换算等代截面作为验算截面,并应根据结构整体分析确定拱结构等效梁柱的计算长度及内力。

7.8拱形结构承载力计算

7.8.1拱形结构应验算平面内和平面外整体稳定性。计算拱结构的平面内整体稳定承载力时,可采用等效梁柱法分析拱结构的稳定性。

7.8.2对于无较拱、双饺拱和兰佼拱,等效梁柱的计算长度应分别取拱轴线长度(5)的36%、54%和58%。等效梁柱的两端作用力和验算截面尺寸应分别取控制截面的内力及截面尺寸。特大跨及变截面等复杂拱结构,可采用拱的换算等代截面作为验算截面,并应根据结构整体分析确定拱结构等效梁柱的计算长度及内力。

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-20217.8拱形结构承载力计算

7.8.1拱形结构应验算平面内和平面外整体稳定性。计算拱结构的平面内整体稳定承载力时,可采用等效梁柱法分析拱结构的稳定性。

7.8.2对于无较拱、双饺拱和兰佼拱,等效梁柱的计算长度应分别取拱轴线长度(5)的36%、54%和58%。等效梁柱的两端作用力和验算截面尺寸应分别取控制截面的内力及截面尺寸。特大跨及变截面等复杂拱结构,可采用拱的换算等代截面作为验算截面,并应根据结构整体分析确定拱结构等效梁柱的计算长度及内力。

8节点设计

8.1一般规定

8.1.1钢管混凝土混合结构的节点和连接的设计应满足强度、刚度、稳定性和抗震的要求;节点和连接的设计应保证力的传递、钢管与管内混凝土共同工作,并应便于制作、安装和管内混凝土施工。

8.1.2钢管混凝土析式混合结构的节点和连接构造宜简单,结构受力应明确,受力杆件的形心线宜汇交于一点。

8.1.3采用焊缝连接的钢管混凝土衔式混合结构相贯节点,腹杆钢管沿着相贯线应采用坡口对接焊缝或角焊缝进行连接,且焊条型号应与钢管钢材牌号匹配。焊缝承载力可按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定计算。

8.1.4对于腹杆搭接的平面K形和N形节点,当两个腹杆直径不相同时,直径较大的腹杆应直接焊接到弦杆上,直径较小的腹杆应搭接到直径较大的腹杆上;当两个腹杆直径相同时,承受较大荷载的腹杆应直接焊接到弦杆上,承受较小荷载的腹杆应搭接到承受较大荷载的腹杆上。

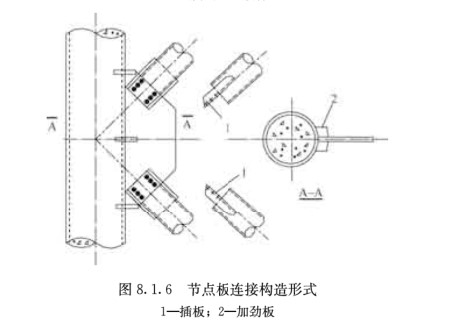

8.1.5钢管混凝土析式混合结构节点中腹杆和弦杆采用节点板与螺栓连接时,腹杆端部的插板可采用U形板、槽形板、T字形板或十字形板(图8.1.5),其中U形板开口间隙可比节点板的厚度大2mm~3mm。插板插入钢管的焊接长度应按内力计算确定。

8.1.6钢管混凝土析式混合结构节点采用节点板连接时,可在节点板两侧设置环形或扇形加劲板(8.1.6),环形或扇形加劲板所对应的圆心角不宜小于30°,位于同一平面内的相邻加劲板应连成为整体。当节点板自由边的长度与厚度的比值大于

8.2钢管混凝土析式混合结构节点

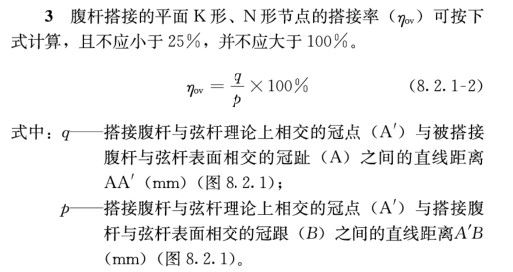

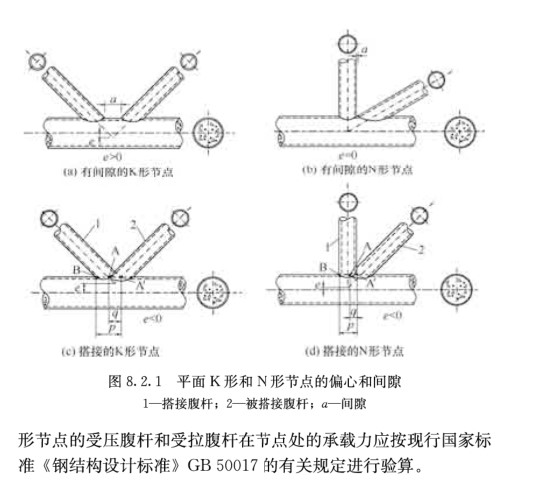

8.2.1钢管混凝土柜式混合结构平面K形和N形相贯焊接节点的构造应符合下列规定:

1在弦杆与腹杆的连接处不应将腹杆插入弦杆内。

2腹杆与弦杆的连接节点处宜避免偏心;偏心不可避免时,偏心距应满足下列公式的要求(图8.2.1)。

4弦杆与腹杆的连接焊缝应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定。

5对于平面K形、N形间隙节点,在弦杆表面焊接的相邻腹杆的间隙不应小于两腹杆钢管壁厚之和。

6钢管混凝土析式混合结构在浇筑混凝土前的空心平面

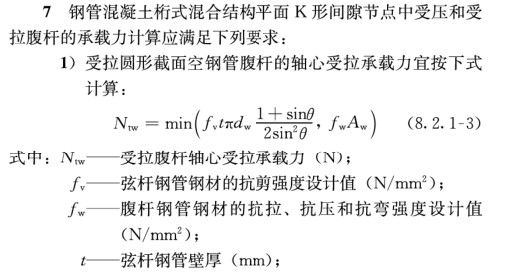

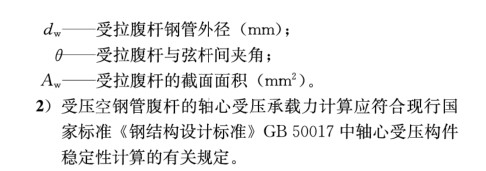

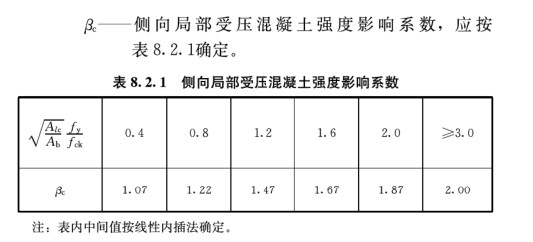

8钢管混凝土柜式混合结构K形节点弦杆和圆形截面腹杆连接部位的侧向局部受压承载力应符合式(8.2.1-4)规定,并宜按式(8.2.1-5)计算。

9腹杆与弦杆的相贯焊缝应沿全周连续焊接并平滑过渡;腹杆互相搭接处,搭接腹杆沿搭接边应与被搭接腹杆焊接连接。

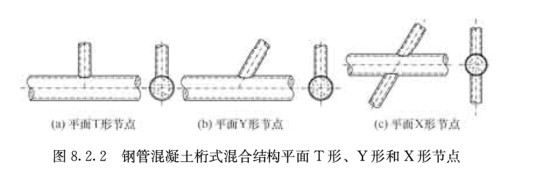

8.2.2钢管混凝土析式混合结构平面T形、Y形和X形连接节点的构造和计算应符合下列规定:

1钢管混凝土析式混合结构平面T形、Y形和X形连接节点的构造应符合第8.z.1条的规定。

2钢管混凝土析式混合结构在浇筑混凝土前的空心平面T形、Y形和X形连接节点的受压腹杆和受拉腹杆在节点处的承载力,应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定进行验算。

3钢管混凝土析式混合结构平面T形、Y形和X形连接节点(图8.2.Z)中受压和受拉腹杆的承载力计算应满足下列要求:

1)轴心受拉腹杆的承载力宜按式(8.2.1-3)计算;

2)轴心受压腹杆的承载力计算应符合本标准第8.2.1条的规定。

4当钢管混凝土析式混合结构平面T形、Y形和X形连接节点区承受侧向局部压力作用时,应按本标准第8.2.1条进行侧向局部受压承载力验算,其中平面T形节点腹杆与钢管混凝土弦杆的夹角0应取为90°0

8.2.3钢管混凝土析式混合结构空间节点的钢结构构造应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定。腹杆在节点处的承载力,应按相应的平面连接节点承载力乘以空间调整系数计算。空间调整系数的取值应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定执行。

8.3钢管混凝土加劲混合结构柱-梁连接节点

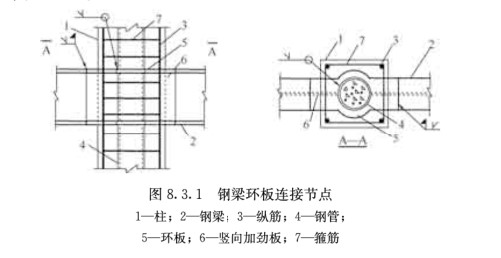

8.3.1框架结构中钢管混凝土加劲混合结构柱与工字形截面钢梁刚性连接节点应符合下列规定:

1宜采用环板连接;

2环板翼缘和竖向加劲板的外伸长度应满足钢梁连接施工的要求;

3钢梁翼缘和腹板在现场应分别与环板和竖向加劲板连接(图8.3.1)。

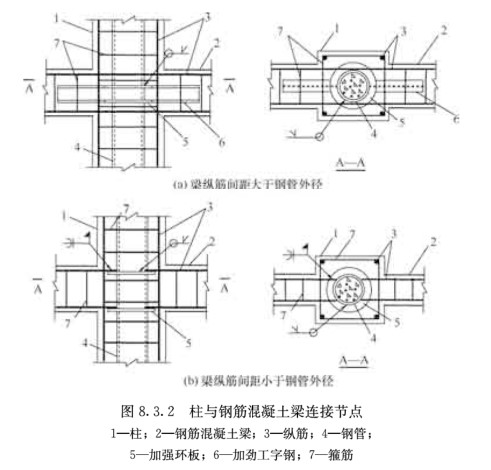

8.3.2框架结构中钢管混凝土加劲混合结构柱与钢筋混凝土梁刚性连接节点应符合下列规定:

1当梁两侧纵筋间距大于钢管外径时,宜采用节点加强环板和加劲工字钢的连接构造[图8.3.2(a)];

2当梁两侧纵筋间距小于钢管外径时,宜使纵筋绕过钢管;当采用节点加强环板连接[图8.3.2Cb)]时,宜将环板预制在钢管上,施工时应将钢筋混凝土梁内纵筋焊接于环板表面。

8.3.3抗展设计的梁柱连接节点应符合下列规定:

1采用钢梁时,梁端截面设计应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011、《钢结构设计标准》GB50017和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的有关规定;

72

2采用钢筋混凝土梁时,加强环板的抗熊验算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011对钢结构的有关规定;

3加强环板的外形应曲线光滑,无裂纹、刻痕;节点管段与柱肢钢管间的水平焊缝应与母材等强;加强环板与钢梁翼缘的对接焊接应采用熔透的坡口焊;

4节点内雏筋直径及雒筋间距应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定;

5连接节点中的环板厚度应大于10mm和钢管厚度二者的较小值,环板宽度应大于40mm并应满足钢筋焊接长度要求,环板钢材屈服强度不应小于钢管钢材屈服强度,同时不宜小于355N/mm气焊接工艺应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ的有关规定;

6梁纵筋与钢管采用钢筋连接器连接时,梁纵筋在钢筋连接器中的连接长度不应小于梁纵筋的直径,机械连接工艺应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的有关规定。

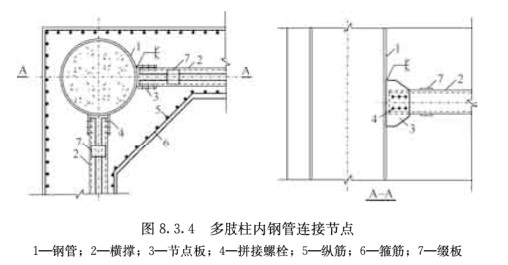

8.3.4多肢钢管混凝土加劲混合结构柱内钢管之间横向连接件应满足相应的构造要求。内置钢管混凝土节点板宜采用焊接,节点板与横撑之间宜采用螺栓连接(008.3.4)。

8.3.5多肢钢管混凝土加劲混合结构的钢管混凝土部分与横撑连接构造设计应满足结构的刚度要求,不应出现混凝土浇筑死角。

8.4基础与支承节点构造

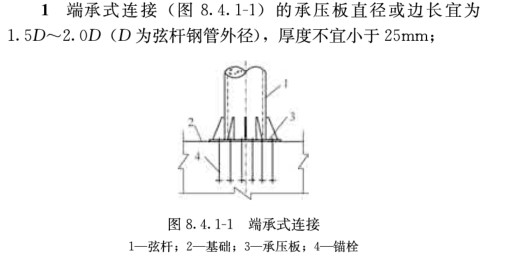

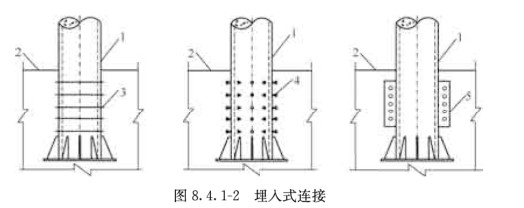

8.4.1钢管混凝土析式混合结构的弦杆与基础可采用端承式连接、埋入式连接或外包式连接并应符合下列规定:

2埋入式连接(图8.4.1-2)的弦杆埋入深度应大于1.5D且不应小于1.0m,在预埋段应设置分布环向筋、焊钉或开孔板连接件等铀固构造;图8.4.1-2埋入式连接

1一弦杆;

2一基础;

3一贴焊钢筋环;

4一圆头焊钉;

5一开孔板连接件

3外包式连接(图8.4.1-3)宜沿外包段管身纵向设置铀固环板,铀固环板可加劲,钢管底部可设置端板。图8.4.1-3外包式连接

1一弦杆;

2一基础立柱及底板;

3一铀固环板和加劲肋;

4—地面;

5—底部端板和加劲肋

8.4.2对设置加劲焊接描固环板的外包式连接,应符合下列规定:

1插入钢管应埋入基础底板,对承受较大拉力的外包式连接,弦杆埋入基础深度不宜小于2.5D;

2铀固环板宜按小而多的模式布置,描固环板宽度(bp)和数益应根据承载力要求、铀固环板布置间距、基础立柱长度及底板厚度等条件优化确定,描固环板宽度(bp)不宜大于0.1D;

3铀固环板宜沿插入钢管纵向等间距布置,第一块铀固环板距离立柱混凝土顶面的距离不宜小于10bp,描固环板间距不宜小于10bp,底部端板与上方邻近铀固环板的距离不宜小于5Bp(凡为端板宽度)和8bp的较大值,且宜大于加劲肋板高度;

4基础立柱对插入钢管的外包混凝土厚度不应小于4bp;

5对基础立柱,插入钢管外围的竖向钢筋、雏筋的配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011和《钢结构设计标准》GB50017的有关规定;

6插入钢管底部应设置固定措施,应分别针对初始安装和长期使用状态下的受力情况,校验固定措施强度和地基承载力。

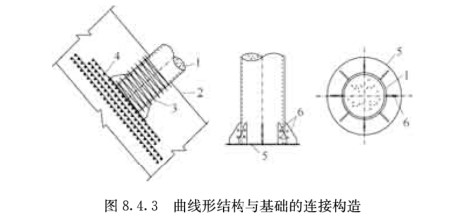

8.4.3曲线形钢管混凝土析式混合结构与基础的连接构造,宜采用埋入式连接。预埋钢管与主管节段应采用焊接对接接头。预埋钢管底部应设置承压板,承压板下应设置不少于三层钢筋网,在钢管周边应设置分布环向筋或焊钉等铀固构造。承压板与管壁间应按构造要求设置带孔加劲肋板(图8.4.3)。

1—弦杆;

2—基础;

3—螺旋钢筋;

4—钢筋网片;

5—承压板;

6—加劲肋

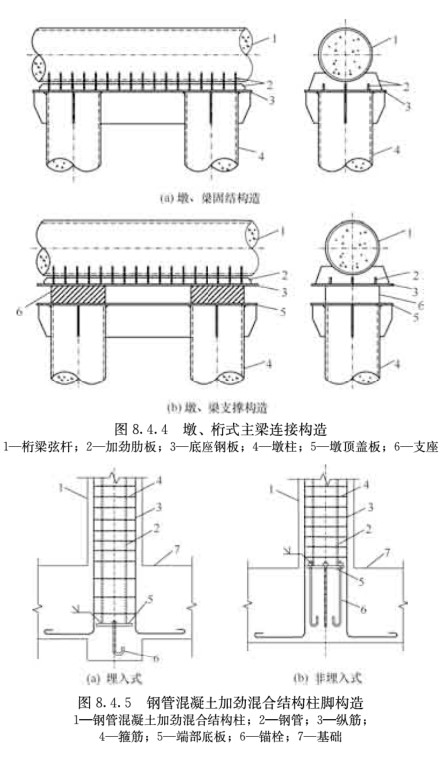

8.4.4钢管混凝土析式墩与钢管混凝土柜式主梁间宜采取设置加劲肋板的支座进行连接(图8.4.4),支座尺寸应根据上部结构主梁的荷载进行确定。

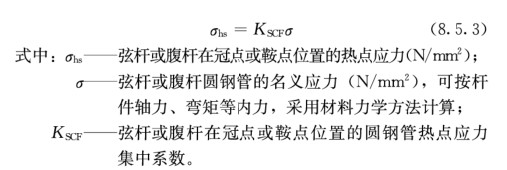

8.4.5钢管混凝土加劲混合结构的柱脚应满足强度、刚度、稳定性和抗展的要求,并应保证上部荷载的有效传递。偏心受压结构宜采用埋入式柱脚,也可采用非埋入式柱脚;偏心受拉结构应采用埋入式柱脚(图8.4.5)。

8.4.6钢管混凝土加劲混合结构的柱脚设计宜按国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计标准》GB50017、《组合结构设计规范》JGJ138和《钢骨混凝土结构技术规程》YB9082的有关规定执行。

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-20218.5节点抗疲劳设计

8.5.1直接承受动力荷载重复作用的钢管混凝土析式混合结构焊接节点,当应力变化的循环次数不小5X104次时,应进行疲劳计算。

8.5.2需计算疲劳的钢管混凝土柜式混合结构所用钢材的质扯、节点构造及焊接等,应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定,同时尚应满足下列要求:

1相贯焊接节点空钢管腹杆和弦杆外径之比不应小于0.4,壁厚之比不应大于1,弦杆的外径和壁厚之比不应小于40;

2相贯焊接节点空钢管腹杆的长度和外径之比不应大于40;

3相贯焊接节点不应采用加劲板或外包式节点板的连接形式;

4采用节点板连接的节点不应在连接处采用外包式焊缝、T形或十字形焊接接头;

5焊接接头不应采用间断、超间隙和塞焊的焊缝;

6相贯焊接节点应采用相贯线切割机开制相贯线坡口,并采用全熔透焊缝连接;钢管与节点板焊接连接接头应采用坡口全熔透焊缝;钢管对接接头应采用全熔透焊缝;管端坡口应满足工艺模型试验的要求;

7相贯焊缝与钢管纵、环焊缝不应相交;

8连接部位可采用打磨焊缝、重熔焊趾、喷丸或锤击等措施改善疲劳性能。

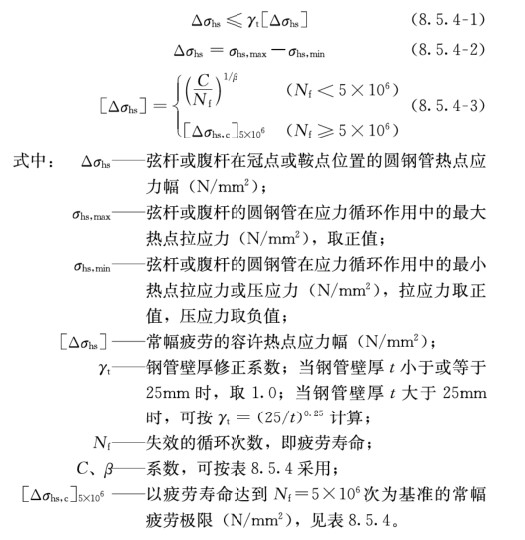

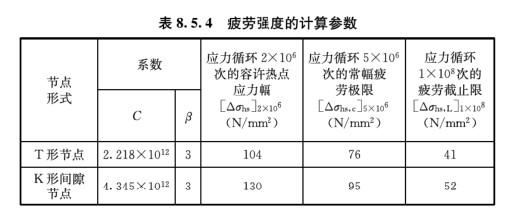

8.5.3钢管混凝土衍式混合结构连接节点的疲劳计算宜采用基于名义应力的容许应力法。对相贯焊接节点也可采用热点应力法,节点的热点应力可按式(8.5.3)计算。相贯焊接的T形节点、K形间隙节点的热点应力集中系数及对应的热点应力,可按本标准附录D的规定进行计算。对其他形式的节点,热点应力集中系数可采用数值分析或试验方法获得。

8.5.4常幅疲劳下相贯焊接节点的圆钢管热点应力幅应符合式(8.5.4-1)的规定,常幅疲劳的容许热点应力幅可按式(8.5.4-3)计算。

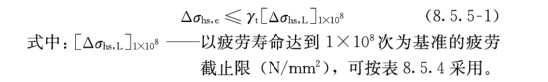

8.5.5变幅疲劳下相贯焊接节点的圆钢管热点应力幅可按下列规定执行:

1当满足下式条件时,可不进行疲劳验算:

2当变幅疲劳计算不满足式(8.5.5-1)的要求时,可按下列公式计算:

9防护设计

9.1一般规定

9.1.1钢管混凝土混合结构的防腐设计应遵循安全可靠、经济合理的原则,按下列要求进行:

1防腐设计年限应根据建筑物的重要性、环境腐蚀条件、施工和维修条件等要求确定;

2防腐设计应符合环保节能的要求;

3除必须采取防腐蚀措施外,尚应避免加速腐蚀的不良设计;

4防腐设计应便于结构全寿命期内的检查、维护和大修。

9.1.2钢管混凝土混合结构防腐设计除应符合本标准的规定,尚应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017、《混凝土结构设计规范》GB50010、《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046和《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476的有关规定。

9.1.3钢管混凝土混合结构的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的有关规定。

9.1.4当无防火保护钢管混凝土析式混合结构的耐火极限不满足设计耐火极限的要求时,应对弦杆和腹杆钢管外表面设置防火涂料或采取其他有效的防火措施。

9.1.5钢管混凝土加劲混合结构的外包混凝土采用强度等级为C60~C80的高强混凝土时,宜通过布翌钢丝网或玻璃纤维网等措施降低混凝土在高温下发生爆裂的风险。

9.1.6钢管混凝土混合结构遭受车辆、船只等撞击时,撞击荷载作用设计值可按现行行业标准《公路桥梁抗撞设计规范》81JTG/T3360-02的有关规定执行。

9.2防腐设计

9.2.1钢管混凝土衍式混合结构的防腐构造措施应符合下列规定:

1应根据结构防腐蚀重点、工艺要求,避免出现易于积水集污的死角、未封闭焊缝及难以实施涂装施工等不良细节;

2焊条、螺栓、垫圈、节点板等连接材料的耐腐蚀性能,不应低于主材材料;螺栓直径不应小12mm,垫圈不应采用弹簧垫圈;螺栓、螺母和垫圈防护应采用锁锌等方法,安装后应再采用与主体结构相同的防腐蚀方案;

3设计工作年限大于或等于25年的房屋建筑、桥梁、电力塔架等,对不易维修的结构应加强防护。

9.2.2钢管混凝土衔式混合结构的钢管外表皮应采取除锈后涂覆涂料或金属锁层的防腐措施,防锈和防腐蚀采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐蚀对钢结构的构造要求等,应符合国家现行标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046、《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1和《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251的有关规定。

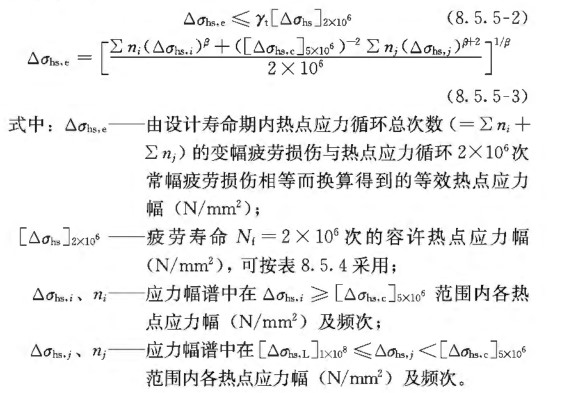

9.2.3在腐蚀环境中发生钢管壁均匀腐蚀的钢管混凝土衔式混合结构,腐蚀后的承载力应按腐蚀后钢管的有效截面计算。

9.2.4腐蚀后钢管混凝土弦杆的计算参数可按下列公式计算:

9.3防火设计

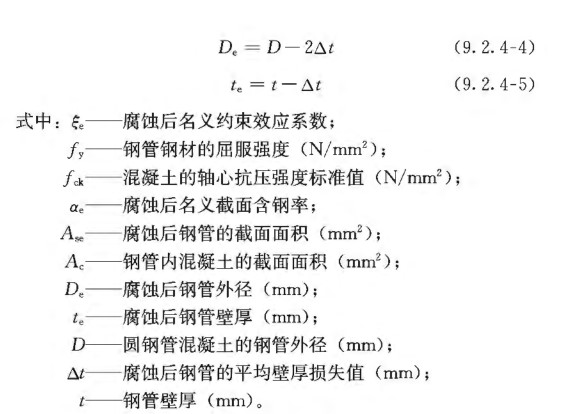

9.3.1火灾下钢管混凝土混合结构的荷载比应按下式计算:

9.3.2采用钢结构防火涂料对钢管混凝土衍式混合结构进行防火保护时,设计耐火极限不超过3.0h的结构可选用膨胀型钢结构防火涂料,设计耐火极限超过3.0h的结构宜使用非膨胀型钢结构防火涂料。

9.3.3当采用非膨胀型钢结构防火涂料对钢管混凝土柜式混合结构进行防火保护时,单肢弦杆的防火保护层厚度可取为同等计算条件下钢管混凝土构件的防火保护层厚度的1.2倍;钢管混凝土析式混合结构中弦杆和腹杆连接区域、腹杆的防火保护层厚度宜与弦杆的防火保护层厚度相同。

9.3.4当采用膨胀型钢结构防火涂料对钢管混凝土析式混合结构进行防火保护时,应符合下列要求:

1防火涂料的涂层厚度应根据耐火试验确定,有可靠依据时,也可采用计算确定;试验方法应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法第

1部分:通用要求》GB/T9978.1的有关规定;

2膨胀型钢结构防火涂料应与防腐面漆配套使用;

3膨胀型钢结构防火涂料应满足相关耐久性的要求。

9.3.5对火灾下受压钢管混凝土加劲混合结构耐火极限进行验算时,宜对柱的有效长度进行相应折减,可按下列规定执行:

1有支撑框架中间层柱的有效长度可取柱高的50%;

2顶层柱的有效长度可取柱高的50%~70%。

9.3.6轴心受压单肢钢管混凝土加劲混合结构的耐火极限可按本标准附录E确定。

9.3.7钢管混凝土混合结构的防火构造措施应符合以下规定:

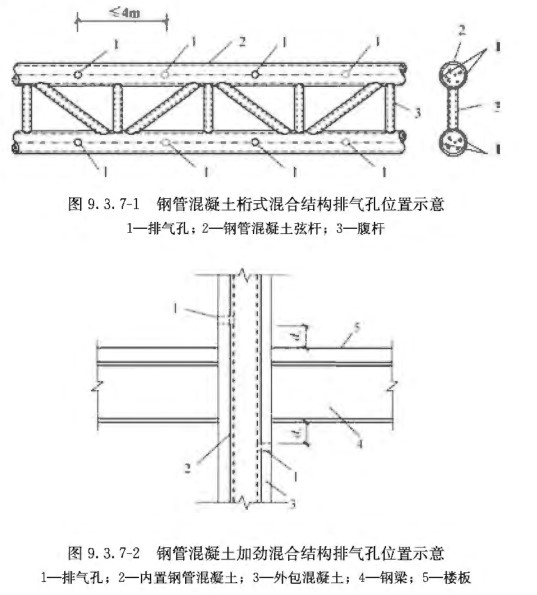

1钢管混凝土衔式混合结构的弦杆均应设置直径不小于20mm的排气孔,排气孔应沿弦杆反对称布置,且应避开节点区域;排气孔的纵向间距不宜超过4m(图9.3.7-1);

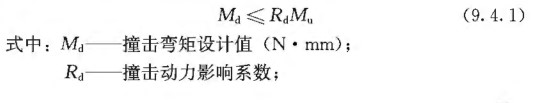

2钢管混凝土加劲混合结构内埋钢管混凝土的钢管上应设置直径不小于20mm的排气孔。排气孔的设置应保证钢管内混凝土与外部空气连通,保证火灾下钢管内部水蒸气可顺利排出。排气孔宜在每个楼层柱与楼板相交位置的上、下各布置1个,排气孔与楼板或钢梁的间距Cdv)应为100mm~200mm,并宜沿柱身反对称布置。

9.4防撞击设计

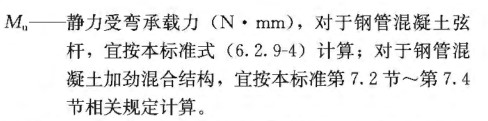

9.4.1计算撞击作用下钢管混凝土混合结构的受弯承载力应按下式计算:

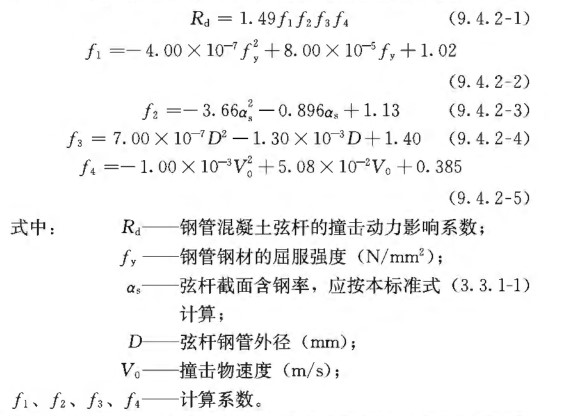

9.4.2钢管混凝土弦杆的撞击动力影响系数可按下列公式计算:

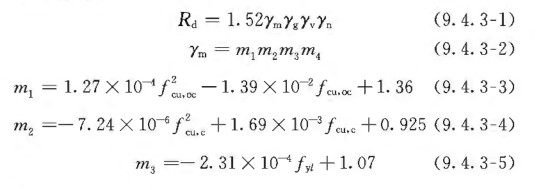

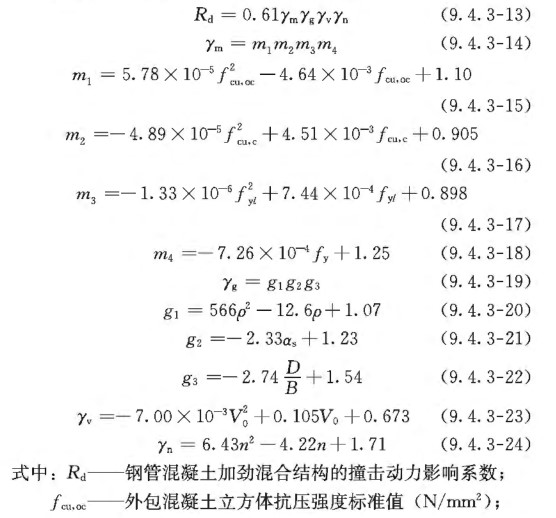

9.4.3钢管混凝土加劲混合结构的撞击动力影响系数可按下列公式计算:

1单肢钢管混凝土加劲混合结构的撞击动力影响系数可按下列公式计算:

2内置钢管混凝土相同的四肢和六肢钢管混凝土加劲混合结构的撞击动力影响系数可按下列公式计算:

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-202110施工和验收

10.1一般规定

10.1.1钢管混凝土混合结构施工可分为结构的制作与安装、钢管内混疑土浇筑及钢管外混凝土的施工。除应符合本标准的规定外,钢管混凝土混合结构的施工还应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构焊接规范》GB50661、《钢-混凝土组合结构施工规范》GB50901和《钢管混凝土结构技术规范》GB50936的有关规定;钢筋混凝土部分的施工还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。

10.1.2钢管混疑土混合结构施工前,应有施工组织设计及专项施工方案等技术文件。施工方案应符合结构制作与安装、钢管内混凝土浇筑及钢管外混凝土施工阶段结构的安全性要求。钢管混凝土混合结构的施工应符合国家环境保护有关法律法规的要求。

10.1.3钢管混凝土混合结构的施工质狱应符合现行国家标准《建筑工程施工质扯验收统一标准》GB50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《钢结构工程施工质拭验收标准》GB50205和《钢管混凝土工程施工质扯验收规范》GB50628的有关规定。

10.2制作与安装

10.2.1钢管制作应根据钢结构设计施工图绘制深化设计图,并根据生产条件和现场施工条件、运输要求、吊装能力、安装条件和安装方法,确定钢管的分段和拼接方案。钢管制作应进行焊接工艺试验评定,并应根据设计文件、深化设计图和试验评定结果制定制作工艺文件或方案。

10.2.2弯管加工可采用冷弯和热弯等方式,钢管加工后应保证曲线光滑平顺,钢管表面不得存在肉眼可见的压痕、褶皱,钢管弯曲成形偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755的规定。

10.2.3钢管的制作长度可根据运输和吊装条件确定。钢管的接长应采用对接熔透焊缝,焊缝质扯等级及制作单元接头应符合现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB50936和《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。每个节间宜为一个接头,最短接长长度应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755的有关规定。相邻管节或管段的纵向焊缝应错开,错开的最小距离(沿弧长方向)不应小于钢管壁厚的5倍,且不应小于200mm。

10.2.4钢管的焊接应严格按焊接工艺文件规定的焊接方法、工艺参数、施焊顺序进行。

10.2.5钢管在制作时可不作表面防护,但不应长时间处于潮湿环境中。钢管制作完成后,应清除钢管内的杂物,除锈可采用机械除锈或手工除锈方法。钢管混凝土析式混合结构钢管的内表面、钢管混凝土加劲混合结构钢管的内外表面应无可见油污,无附着不牢的氧化皮、铁锈或污染物等。

10.2.6钢管运输、现场吊装作业时,应控制构件的变形限值;吊点的设置及吊装方案应根据钢管构件本身的承载力和稳定性验算后确定,需要时应对钢管采取临时加固措施。对于三肢、四肢和六肢钢管混凝土衍式混合结构,在受有较大水平力处和运输单元的端部应设置横隔,横隔间距不应大于8m和构件截面较大宽度的9倍。钢管在吊装时应将管口包封。构件吊装就位并校正后,应采取临时固定措施。

10.2.7预制钢管混凝土混合结构应进行吊运和安装等环节的施工验算,并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。吊运前钢管内混凝土强度应满足设计文件要求,设计文件无要求时不应低于设计强度值的75%。

10.2.8拱形钢管混凝土加劲混合结构中的加劲钢管骨架节段组装过程中,应减少安装荷载作用下的变形,吊点设悝及吊装技术方案应验算构件的承载力和稳定性,验算无法满足要求时,应采取临时加固措施。节段吊装就位后,应及时进行校正,并应采取临时固定措施。钢结构预拼装工程应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755的有关规定。

10.2.9拱形钢管混凝土加劲混合结构用于桥梁工程时,加劲钢管骨架节段除应满足本标准的规定外,尚应符合国家现行标准《钢管混凝土拱桥技术规范》GB50923和《拱形钢结构技术规程》JGJ/T249的有关规定。

10.3钢管内混凝土施工

10.3.1钢管内混凝土的浇筑应在钢管构件安装完毕并验收合格后进行。浇筑混凝土之前应清除钢管内异物和积水,且应清理附在钢管外壁的新浇混凝土。

10.3.2钢管内混凝土的浇筑方式宜采用泵送顶升法、人工浇捣法、埋管输入法和高位抛落法。拱形钢管内混凝土宜采用泵送顶升法浇筑。混凝土浇筑前应根据设计要求进行混凝土配合比设计和浇筑工艺试验,在此基础上制定浇筑工艺和各项技术措施并编制专项施工方案。

10.3.3混凝土的配合比应根据施工工艺、强度指标、混凝土坰落度要求,经浇筑试验确定。采用泵送顶升浇筑法时,混凝土的配合比应根据施工组织设计的要求,结合浇筑时间,对混凝土初凝时间、坰落度损失和扩展度等参数进行控制。

10.3.4钢管内混凝土宜连续浇筑。采用间歇浇筑时,间隔时间不应超过混凝土的初凝时间。当需要留置混凝土施工缝时,应留设在便于施工缝剔凿处理的位置,并将管口临时封闭。对接焊口钢管应高出混凝土浇筑施工缝面500mm以上。

10.3.5采用人工浇捣法、埋管输入法和高位抛落法进行施工时,每次浇筑混凝土前,如果前期浇筑的混凝土已达到终凝,应先浇筑一层与混凝土同强度等级、厚100mm~150mm的水泥砂浆。

10.3.6当混凝土浇筑到钢管顶端时,可使混凝土稍微溢出后再将留有排气孔的层间横隔板或封顶板紧压在管端,并应同步进行点焊固定,待混凝土强度达到设计值的50%以上时,再将横隔板或封顶板按设计要求进行补焊;也可将混凝土浇筑到稍低于管口的位置,待混凝土强度达到设计值的60%后,再采用与混凝土同强度等级的砂浆填充至管口,并将横隔板或封顶板一次封焊到位。

10.3.7钢管内的混凝土浇筑应符合下列规定:

1新拌混凝土应具有良好的和易性,不离析;

2管内混凝土宜根据情况适当采取降低水化热或进行收缩补偿的技术措施;

3混凝土浇筑前,应检查钢管焊接质址、进场设备与材料的质最和数蜇,应开展拌合设备和浇筑设备的联动试车,并对钢管内壁进行清洗;

4应根据设计要求,选择气温相对稳定的时段浇筑混凝土,浇筑时环境气温应大于5°C,当环境气温高于30?c且钢管表面温度高于60·c时,宜采取降低钢管温度措施;混凝土浇筑时入模温度不宜高于35°C。

10.3.8当钢管直径小于400mm时,钢管内混凝土宜采用自密实混凝土。自密实混凝土浇筑应符合下列规定:

1应根据结构部位、结构形状等确定适当的浇筑方案;

2自密实混凝土的配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55和《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283的规定;

3自密实混凝土粗骨料粒径不宜大于20mm,混凝土含气屈宜小于2.5%,扩展度宜控制550mm~700mm,扩展时间(T500)宜控制为55~205。

10.3.9用于钢管内浇筑的后浇灌孔、顶升孔、排气孔应按设计要求封堵,表面应平整,并应进行表面清理和防腐处理。

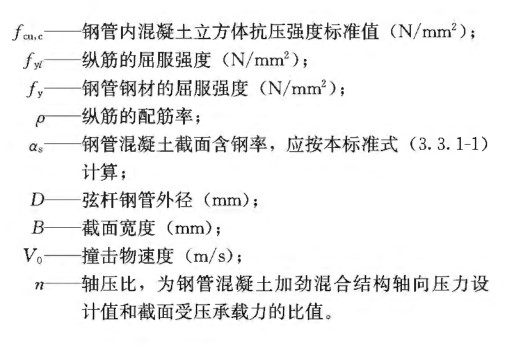

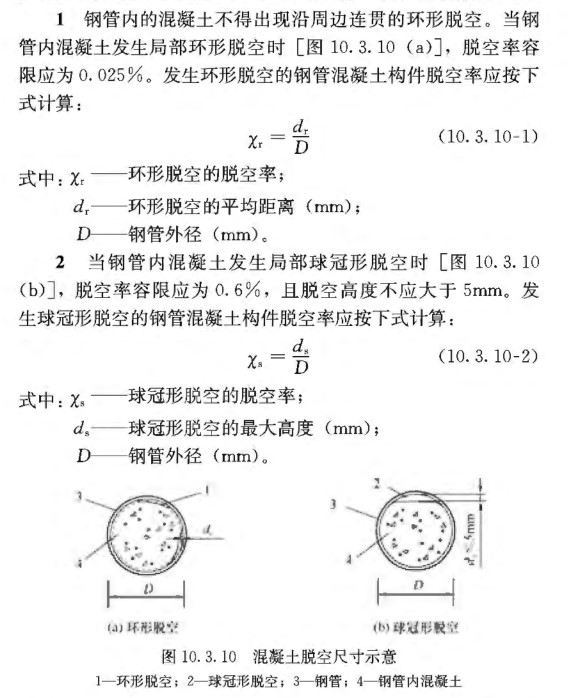

10.3.10钢管内核心混凝土应保证密实,且应满足不大于脱空容限的要求。当脱空大于脱空容限时,应对脱空部位采取补强处理。

10.3.11当拱形钢管混凝土加劲混合结构采用分批次浇筑钢管内混凝土时,应按照设计要求制定混凝土浇筑施工工艺,严格控制混凝土的工作性能和浇筑温度;同一拱肋中上一段钢管内混凝土的强度达到设计强度70%以上,方可进行下一段相连钢管内混凝土的浇筑。

10.3.12拱形钢管混凝土混合结构用于桥梁工程时,钢管内混凝土的施工除应满足本标准的规定外,尚应符合国家现行标准《钢管混凝土拱桥技术规范》GB50923和《拱形钢结构技术规程》JGJ/T249的有关规定。

10.4钢管外混凝土施工

10.4.1钢管外混凝土施工前,应根据结构的施工特点和现场条件,确定施工方案和施工工艺,并应做好准备工作。

10.4.2钢管外钢筋及模板工程应在内部空钢管或钢管混凝土结构施工且验收合格之后进行,施工前应对钢管外表面进行除锈等清理工作。

10.4.3钢管外混凝土可晚于钢管内混凝土施工,也可同期施工。混凝土同期浇筑时,设计单位应复核混凝土同期浇筑工况下空钢管的承载力及稳定性。

10.4.4钢管外混凝土可采用单层浇筑或多层浇筑施工。若采用多层浇筑施工,设计单位应计算结构在施工阶段的承载力及稳定性,提出钢管外混凝土的浇筑层数和加载程序。施工方应按设计规定的施工加载程序进行施工。

10.4.5钢管外混凝土的工作性能应根据浇筑方法和振捣条件进行选择。

10.4.6对于带混凝土结构板的钢管混凝土析式混合结构,周边应设置专用模板,模板上的钢筋预留孔和模板与底钢板的缝隙宜设置堵头封闭。确定混凝土浇筑工艺时,应避免振捣混凝土对已初凝的混凝土产生不利影响。

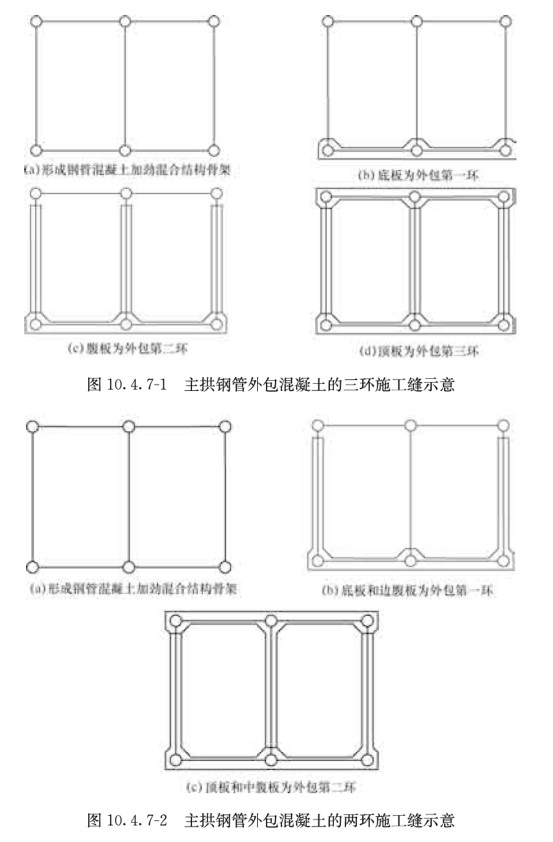

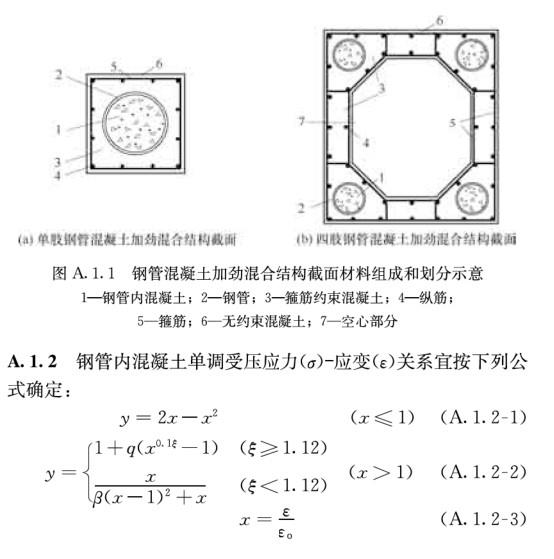

10.4.7施工拱形钢管混凝土加劲混合结构钢管外包混凝土时,宜分为 三 环或两环、 4 个~ 8 个工作面进行浇筑 。 主拱钢管外包混凝土的每个 工 作面应至少具备相邻两个节段的模板数扯,并应预留施工缝(图 10 . 4. 7 - 1 和 图 1 0. 4. 7 - 2) 。

10.5检测与验收

10.5.1钢管混凝土混合结构工程的质矗检测与验收除一般规定外,防火保护工程的检测与验收还应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249和《钢管混凝土结构技术规范》GB50936的有关规定。

10.5.2钢结构安装的允许偏差、焊缝的尺寸偏差、外观质擞和内部质量检验、焊缝等级以及探伤要求,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质蜇验收标准》GB50205和《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。

10.5.3钢管内混凝土浇筑密实度检测可采用人工敲击、超声波、冲击回波等方法,并应符合下列规定:

1检测次数不应少于4次,宜为浇筑后3d、7d、28d及验收前;

2人工敲击检查可根据工程实际情况确定检查点,人工敲击检查结果异常时,应加大检测点密度,确定超声波检测范围;

3超声波检测发现异常时,应进行钻孔复检。

10.5.4钢管外钢筋混凝土各工序的施工,应在前道工序质量检查合格后进行,并应进行自检、互检和交接检,对检查中发现的质拭问题应及时处理。

10.5.5钢管混凝土混合结构子分部工程验收时应提供下列文件和记录:

1工程图纸、设计变更及相关设计文件;

2原材料出厂质矗合格证件及性能检测报告;

3焊接材料产品证明书、焊接工艺文件及烘焙记录;

4焊工合格证书及施焊范圉;

5焊缝超声波探伤或射线探伤检测报告及记录;

6连接节点检查记录;

7混凝土工程施工记录;

8混凝土试件性能试验报告;

9隐蔽工程验收记录;

10分项工程质验收记录和检验批质最验收记录;

11工程重大质量、技术问题的技术资料、处理方案和验收记录。

10.5.6钢管混凝土混合结构中钢管混凝土部分的管内混凝土的强度等级、工作性能和收缩特性应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,浇筑后的养护方法和养护时间应符合专项施工方案要求。

10.5.7当钢管混凝土混合结构是特殊建设工程时,建设单位应向消防设计审查验收主管部门申请消防验收,并提交下列材料:

1消防验收申请表;

2工程竣工验收报告;

3涉及消防的建设工程竣工图纸。

《钢管混凝土混合结构技术标准》GB/T51446-202111A钢管混凝土混合结构的材料本构模型

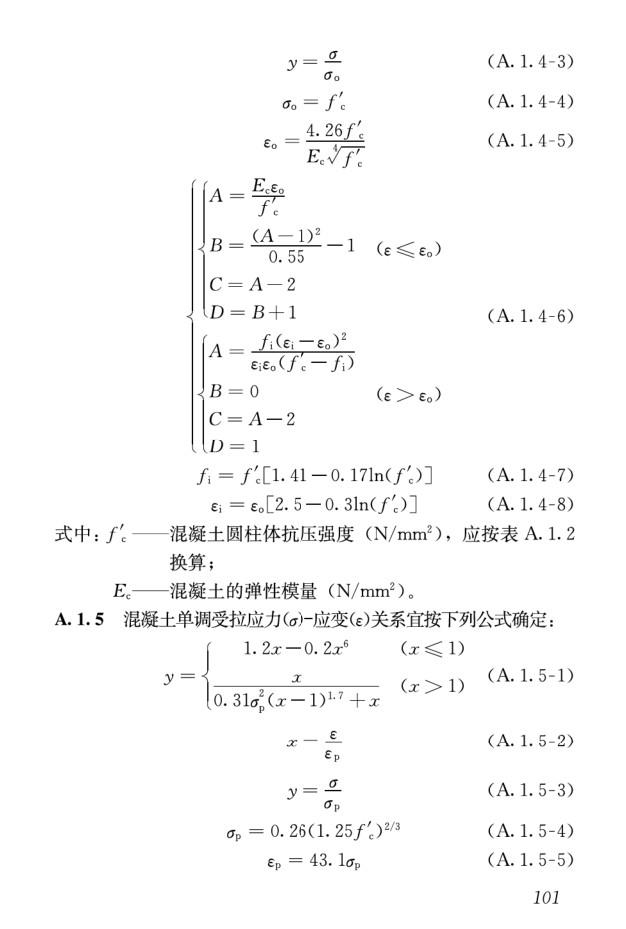

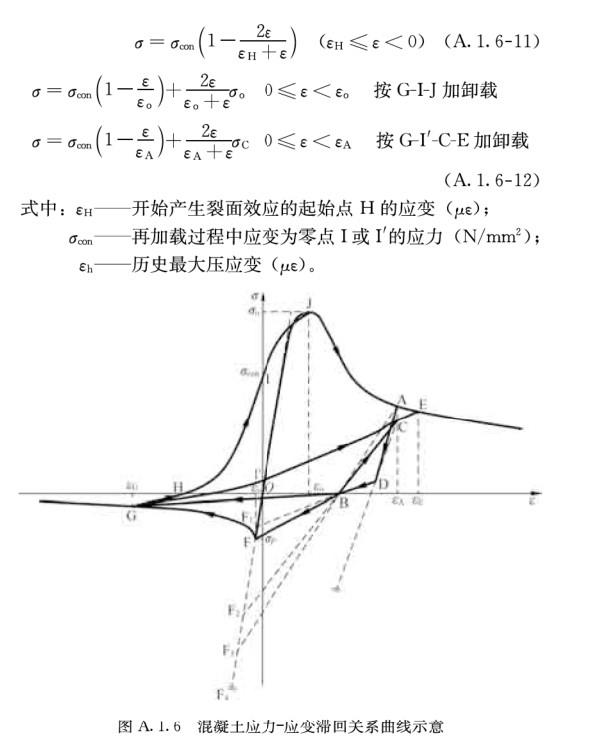

A .1 混凝土

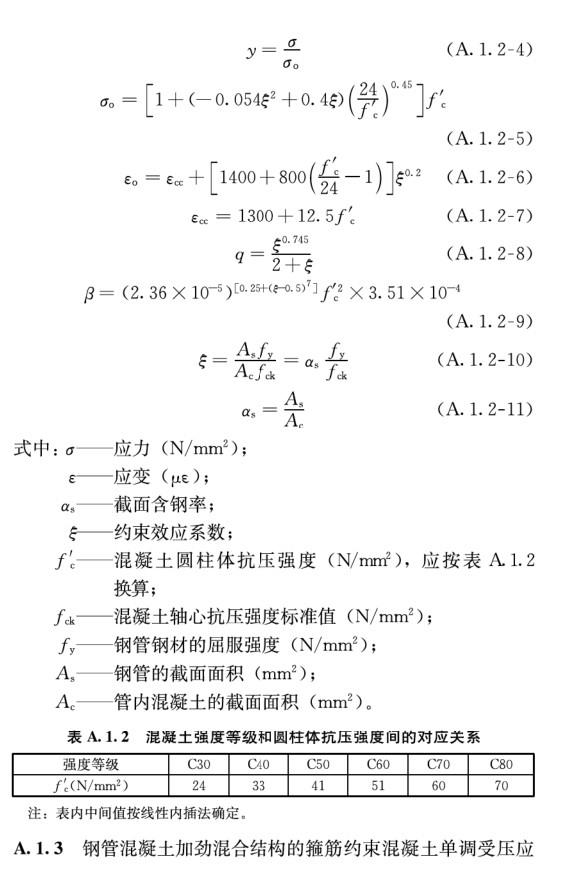

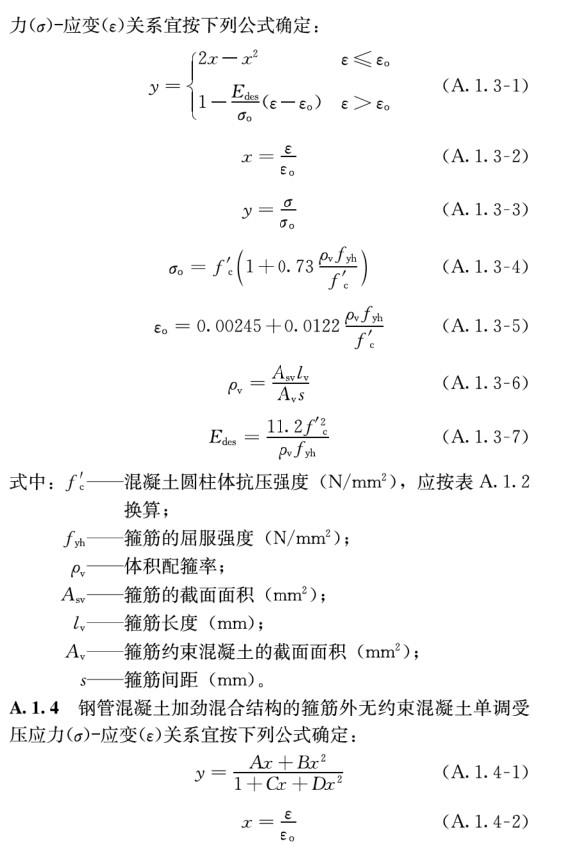

A.1.1 采 用纤维 模型法分 析钢管混凝土混合结构时 ,钢管内混凝 土的本构 模型应计入钢管的约束作用;钢管混凝 土加劲混合结构中,钢管外包混凝土可分为无约束混疑土和雒筋约束混凝土(图 A. 1. 1) 。

A.2 钢材

12B轴心受压钢管混凝土构件的稳定系数

13C钢管混凝土加劲混合结构的长期荷载影响系数

14D相贯焊接节点的热点应力集中系数

15E单肢钢管混凝土加劲混合结构的耐火极限