1总则

1.0.1 为贯彻执行国家院和建设部分布的“建筑法”、“建筑工程质量管理条例”、“建筑工程勘察设计条例”和“工程建设标准强制性条文”“等技术法规,适应我国加入WTO后建筑设计市场的需求,规范建筑电气设计工作,提高设计效率和工程设计质量,于2003年编写了《全国民用建筑工程设计技术措施》 电气分册。随着技术的发展,相关规程、规范的制定与修定, 特别是为认真落实国家建筑节能,提高能源利效率的重大决策,根据建设部建质技函[2007]63号文的要求,修编《全国民用建筑工程设计措施》电气分册2003版。

1.0.2 本技术措施的内容为:《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册2003版的应用实践;汇总、提升《节能专篇》 中的节能措施;深化、细化民用建筑电气设计中遵守、执行的技术规程、规范、特别是《民用建筑电气设计规范规范》JGJ16-2008 中的技术原则、实施要点、注意事项: 介绍国内外新技术、 新产品的技术性能、应用示例: 推荐建筑电气设计的方法、步骤、常用数据和计算方法,供广大建筑电气设计、施工及有关人员参照、选用。

1.0.3 本技术措施适用于新建、改建和扩建的办公楼、综合楼、公共建筑等民用建筑工程电气设计。

1.0.4 建筑电气设计应认真贵彻国家有关建设方针和技术政策,并做到设计依据完备、可靠;设计程序严谨、合理;设计内容正确、详实;设计深度满足各阶段的需要; 设计文件规范、工整,符合国家有关规定,确保安全可靠、经济合理。

1.0.5 系统配置和设备选型, 应与工程的性质、规模、功能要求、建筑环境、经济发展水平和人文习溃相适应,应当考虑专业技术和建筑功能扩展的可能性,以延长工程寿命,节省投资,提高系统的性能价格比。

1.0.6 应选用技术先进、性能可靠、安装方便、操作简单的标准化、节能型设备装置,严禁使用已被国家淘汰的和不符合国家技术标准、没有产品质量认证的设备装置。设计选用的新技术、新产品、新设备必须首先进行技术论证,切实掌握产品及其系统配置的技术性能、试验数据、使用条件和应用示例。

1.0.7 应综合考虑环境保护,积极采取各项节能措施,尽可能减少资源损耗和环境污染。

1.0.8 电气工程设计是整个建筑工程的一部分,有着与建筑、结构、给水排水、暖通动力多个专业和电气专业内部的配合,在各个设计阶段,都要互提资料,互有要求,要密切配合,才能节省时间,保证工程的设计、施工质量。

1.0.9 随着新技术、新产品的发展,建筑物功能要求的提高, 建筑电气设计包括的系统多、 产品类别多、技术参数多、在设计工作中,应逐步应用计算机技术和信息网络系统,依靠局域网、广域网、Internet网,实现资源共享,提高科技和经济效益。

1.0.10 对于中外合资或国外独资的建设项目,必须严格执行我国现行规范,当有关方面要求执行严于我国规范的国外规范条款时。应征得有关主管部门的审核同意。

2供配电系统

2.1 一般规定

2.1.1 本章主要适用于民用建筑的l0kV及以下供配电系统的设计。也可供一般工业建筑相应工程设计参考。

2.1.2 供配电系统的设计,应根据用户的重要性、负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模、建设规划、当地电源条件和电网发展规划,考虑远、近结台,在满足近期使用要求的同时, 兼顾发展的需要。并结合当地供电部门提供的“市政电源条件”,确定用户的外部电源、自备(应急)电源,及其供电系统的设计方案。

2.1.3 供配电系统的设计,应做到安全可靠,技术先进、经济合理;并应保证供电质量, 减少运行过程中的电能损失,满足节能要求。

2.1.4 供配电系统的设计,应使系统简单、配电级数和保护级数合理,分级明确;低压配电线路短,便于管理和维护,节约设备、材料和建设投资。

2.1.5 供配电系统的设计,除符合本措施外,尚应符合现行的园家标准、行业标准和地方标准或相关规定。

2.2 负荷分级

民用建筑的用电负荷,应根据用户的重要性或其用电设备对供电可靠性的要求及中断供电将造成的人身伤害、社会影响、经济损失程度,并考虑电力系统的管理及供电措施,将用户和用电设备分为一级负荷、二级负荷或三级负荷。

2.2.1 一级(含恃别重要)负荷用户和设备

1 一级负荷用户和设备

中断供电将造成太身伤害、重大社会影响、重太经济损失及公共场所秩序严重混乱的用电单位(用户)和用电设备。

2 特别重要负荷用户和设备

1) 特别重要负荷用户

重要的通信、交通枢纽;重要的经济信息中心;特、甲级体育建筑、国宾馆、承担重大国事活动的国家级会堂、经常用于国际活动的穴量人员集中的公共场所等。

2)特别重要负荷设备

①中断供电将造成人员伤亡的用电设备。

②中断供电将造成中毒、爆炸、火灾等的用电设备。

③特别重耍负荷用户中的重要的计算机网络及实时处理的计算机等重要设备。

④特殊重要场所的不允许中断供电的设备。

2.2.2 二级负荷用户和设备

1 中断供电将造成较大社会影响或经济损失。

2 中断供电将造成公共场所秩序混乱的用电单位或用电设备。

2.2.3 三级负荷

不属于特别重要和一、二级负荷者为三级负荷。

2.2.4 民用建筑中的用户及用电设备负荷分级,可参考本章附录2.7表2.7.1及表2.7.2。

2.3 各级负荷用户和设备的供电要求

民用建筑工程(用户)的供电系统,均与市政(外部)电源条件有关,而市政电源条件一般取决于(由工程筹建单位提供的)当地供电部门确定的“供电方案”。

如果工程筹建单位和当地供电部门未提供“供电方案”,工程设计都应根据工程所在地的公共电网现状及其发展规则,结合本工程的性质、特点、规模、负荷等级、用电量、供电距离等因素,依据国家及行业的相关标准、规范、经过技术经济比较、确定本工程的外部电源、自备电源及用户内各类电设备的供配电系统。

2.3.1 一级(含特别重要)负荷用户和设备的供电电源和供电系统

1 一级负荷用户和设备应由两个电源供电。并要求当两个电源中的一个电源发生故障(或检修)时,另一个电源不致同时受到损坏(或检修)。

2 特别重要负荷用户的供电电源,应考虑为其供电的一个电源故障或检修的同时,另一电源又发生故障的可能,因此,除有两个或两个以上市政电源外,尚应增设自备(应急)电源。

3 符合下列条件之一的用户,应设置自备(应急)电源:

1)特别重要负荷用户;

2)外电源不能满足一、二级负荷需要的用户;

3) 设置自备(应急)电源较从电力系统取得第二电源经济合理的用户;

4〕所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源作为主电源或备用电源,经济合理者;

5)有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术经济合理者。

4 下列电源可作为应急电源=

1) 独立干正常电源的专用馈电线路;

2) 独立于正常电源的发电机组:

3) 蓄电池、UPS或EPS装置。

5 根据允许中断供电的时间,可分别选择下列自备(应急)电源:

1) 要求连续供电或允许中断供电时间仅为亳秒级的负荷,应选用不间断电源装置(UPS),有同样要求的照明负荷可选用应急电源装置(EPS):

2) 双电源自动转换装置的动作时间(ATSE切换时间一股小于0.15s,接触器类自动转换装置切换时间一般小于0.5s)能满足允许中断供电时间要求者,可选用带自动转换装置的独立于正常电源的专用馈电回路;

3) 当允许中断供电时间为15~30s者,可选用快速自动启动的柴汕发电机组; 当柴油发电机组启

动时间不能满足负荷对中断供电时间的要求时, 可增设其他应急电源 (如U'PS或EPS) 与柴油发电机

组相配合。

6 不间断电源和应急电源的工作时间, 应满足负荷对其工作时间或恢复正常电源所需时间的要求。与自动启动的柴油发电机配合使用的UPS或EPS应急电源,其供电时间不应少于10min。

7 为保证应急电源的独立性,防止正常电源故障时影响或拖垮应急电源,应急电源与正常电源之间必须采取防止并联运行的措施。

8 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。

9 特别重要负荷用户变配电室内的低压配电系统, 应设置应急母线段, 为特别重要负荷设备供电。

为特别重要负荷设备供电的回路中,严禁接入其他级别的负荷设备。

10 一级(含特别重要)负荷用户的高压配电系统,宜采用断路器保护方式。

11 消防用电设备的供电,应从本建筑的总配电室或分配电室采用消防专用回路供电,避免因发生火灾切断非消防电源时,也同时切断了消防电源。

12 为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换。切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求。必要时设置不间断电源装置。照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度。

13 分散的小容量一级负荷(如应急照明),可采用设备自带蓄电池(干电池)或集中供电型电源装置(EPS)作为应急电源。

2.3.2 二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统

二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求。可根据当地电网的条件,用电设备的性质、安装位置的分布情况等,采取下列方式之一:

1 由同一座变电站的两段母线分别引来的两个回路适当位置自动或手动切换供电;

2 由两个电源供电,其第二电源可引自邻近单位或自备发电机组;

3 当地区供电条件困难时,可由一路6kV及以上专用架空线供电,或采用两根电缆供电,其每根电缆应能承担全部二级负荷;

4 当变配电系统的高压侧为两路供电,且低压侧为单母线分段(设有母联开关)时,对大容量设备(例如:属二级负荷的冷水机组,可由变配电所低压配电路用单路放射式供电;

5 对二类建筑内工作性质相同,容量较小的多台消防设备(例如:多台排烟风机、防火卷帘门、排污泵控制箱或多台应急照明配电箱等)可采用两路消防专用供电回路树干式配电到控制(或配电)箱,自动切换供电,自动切换箱链接的台数不宜超过5台;

6 经双电源切换箱自动切换后,自动切换箱配出至用电设备的线路,均应采用放射供电;

7 分散的小容量应急照明负荷,可采用一路消防电源与设备自带的蓄(干)电池(组)自动切换供电。当本工程无消防电源时可采用一路正常电源与设备自带的蓄(干)电池(组)自动切换供电。

2.3.3 三级负荷用户和设备的供电

1 三级负荷均采用单电源单回路供电;但应尽量臧少配电级数,使配电系统简单,便于管理维护,节能、节材。

2 小容量三级负荷用户的高压系统,宜采用负荷开关加熔断器保护方式。

3 当三级负荷用户中,有少量一、二级负荷设备时,宜在适当部位设置仅满足一、二级负荷需要的自备(应急)电源。

2.4 电压等级选择与供电系统设计

2.4.1 电压等级选择

1 各级用户的供电电压,应根据其计算容量、供电距离、用电设备特性、电源回路数量、远景规划及当地公共电网的现状和发展规划等因素,综合考虑,经技术经济比较确定。

2 城镇的高压配电电压应采用10kV(特殊情况下,可采用6kV),低压配电电压应采用220/380V。

3 10(6)kv电源应深人负荷中心,以缩短低压配电线路的长度。

4 当用电设备功率在250kW及以上或需用变压容量在160kVA及以上者,宜采用10kV供电。

对于大型公用建筑的电制冷冷水机组,应根据机组的容量及地区供电条件等,经技术经济比较,并与负责冷水机组选型者(空凋专业设计人及业主)协商,合理选择机组的额定电压和用户的供配电电压。条件许可时,应尽量采用10kV(或6kV)冷水机组,以利于节能。

当采用220/380冷水机组时,宜将为其供电的变压器及配电装置室与制冷机组的机房组合在一起或相邻布置。并依据冷水机组电动机启动方式等因素选择变压器容量。

2.4.2 供配电系统设计

1 应根据用电负荷的容量及分布,使变压器深入负荷中心,以缩短低压供电半径,降低电能损耗,节约有色金属,减少电压损失,满足供电质量要求。

2 供配电系应简单可靠,尽量减少配电级数,且分组明确。同一用户内,高压配电级数不宜多于两级,低压一、二级负荷还宜多于三级;三级负荷不宜多于四级。

(配电级数不超过三级,不应理为保护级数不超过三级,配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按-个回路通过配电装装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。对于一个配电装置而言,进线总开关与馈出分开关合起来称为一级配电,不因它的的进线开关采用断路器或采用隔离开关而改变它的配电级数。)。

3 保护级数不宜过多,配电系统的保护电器,应根据配电系统的可靠性和管理维护的要求设置,各级保护电器之间的选择性配合,应满足供电系统可靠性的要求。

4 供电系统的设计,除特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时,另一电源又发生故障设计。

5 需要两回及以上线路供电的用户,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采取不同电压供电。

6 同时供电的两回及以上配电电源线路中,某一电源线路中断供电时,其余线路应能满足全部一级及二级负荷的供电要求。

7 具备下列情况之一者,宜分配设置配电变压器;

1)具备下列情况之一者,宜分散设置配电变压器;

2) 大型建筑群或住宅小区;

3) 超高层建筑,除在地下层或首层设置主变配电室外,宜根据负荷分布情况,在顶层或中间层设置分变配电室,此分变配电室的单台变压器容量,宜为500kVA及以下,以便运输和安装。具体要求见本措施第3.4节(配电变压器)。

8 高压配电系统宜采用放射式。根据负荷等级、容量、分布及线路走廊等情况。也可采用树干式或环网式。

9 每条线路、每个配变电所都应有明确的供电范围,不宜交错重迭。

10 住宅(小区)的10(6)kV供电系统,宜采用环网方式。

11 高层住宅宜在底层或地下一层设置10(6)/0.4kV户内变电所或预装式变电站,以便缩短低压供电半径。

12 多层住宅小区、别墅群,宜分区设置10(6)/0.4kV预装式变电站,其单台变压器容,宜不大于800kVA。

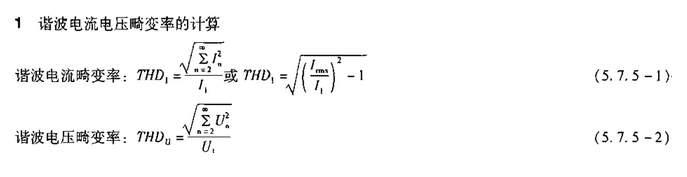

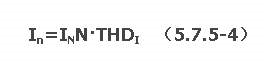

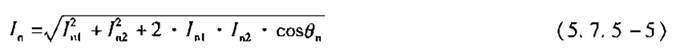

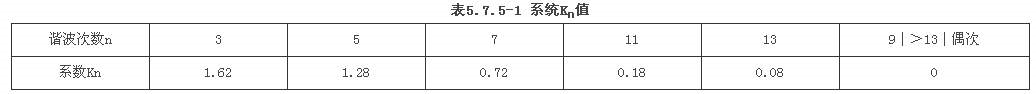

2.5 供电质量与谐波治理、功率因数补偿

2.5.1 国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GB/Tl2325-2003中规定,用电单位 (用户)受电端供电电压的偏差允许值, 应符合下列要求:

1 10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%;

2 220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、~10%;

3 对供电电压允许偏差有特殊要求的用电单位、应与供电企业协议确定。

2.5.2 参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008及《供配电系统设计规范》CB50052-95等标准中规定,用电设备端子处的电压偏差允许值 (以额定电压的百分数表示),正常运行情况下,宜小于下列限值的要求:

1 照明室内场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-l0%;应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明为+5%、-10%;

2 一般电动机为±5%;

3 电梯电动机为±7%;

4 其它用电设备,当无特殊规定时为±5%。

2.5.3 为减少电压偏差,供配电系统的设计应满足下列要求:

1 正确选择变压器的变比、电压分接头和阻抗电压;

2 降低配电系统阻抗;

3 采用(恰当的方式、在适当的地点、用适当的容量进行)无功功率补偿;

4 应将单相负荷尽量均匀地分配到三相电源的各相上。

2.5.4 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压型,但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用户有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,也可采用 10(6)kV有载调压变压器。

2.5.5 为减小电压波动和闪变对电能质量的影响,对波动性、冲击性低压负荷宜采取下列措施:

1 宜采用专线供电;

2 与其它负荷共用配电线路时,宜降低配电线路阻抗;

3 较大功率的波动性、冲击性负荷或波动性、冲击性负荷群,宜与对电压波动、闪变敏感的负荷由不同变压器供电;

4 有条件时由短路容量较大的回路供电。

2.5.6 为降低三相低压配电系统的不平衡、不对称度,设计低压配电系统时,宜采取下列措施;

1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,应尽可能使三相负荷平衡;

2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不大于40A时,允许采用220V单相供电;否则,宜采用220/380V三相供电。

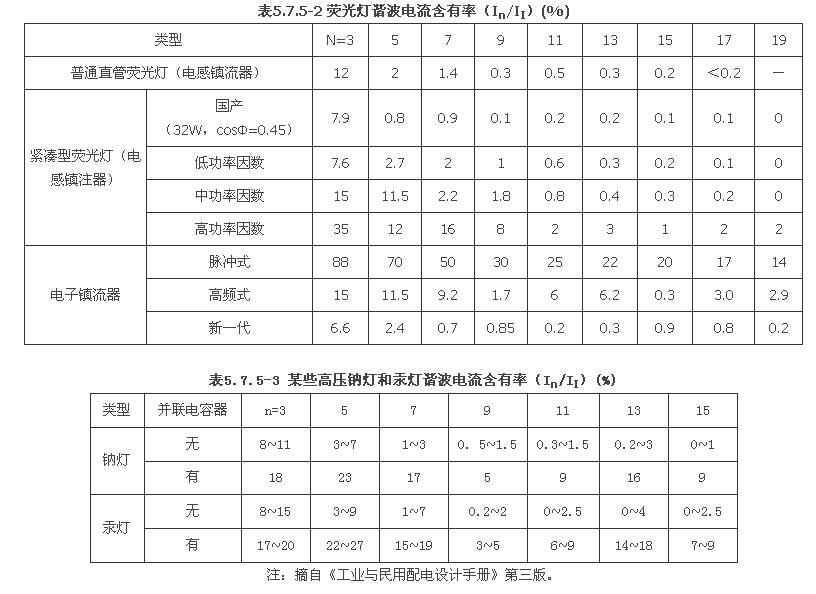

2.5.7 供电公司向用户提供的公共电网电压波形应符合国标《电能质量公共电网谐波》CB/T14549的要求,谐波电压(相电压)限值见本章附录2.7表2.7.3。

2.5.8 公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量(方均根值)限值,见本章附录2.7表2.7.4注入公共连接点谐波电流允许值。

2.5.9 当非线性负荷容盘较大时,对非线性用电设备向电网注入的谐波电流(有条件时进行计算或实测), 必要时采取如下抑制措施:

1 在3n次谐波电流含量较大的供配电系统中,应选用D,yn11变压器,如果谐波严重,又未得到有效治理,需考虑谐波电流对变蹦负载能力的影响,必要时,适当降低变压器的负载率。

2 省级及以上政府机关、银行总行及同等金融机构的办公大搂、三级甲等医院医技楼、大型计算机中心等建筑物,以及有大容量调光等谐波源设备的公共建筑,宜在易产生谐波和谐波骚扰敏感的医疗设备、计算机网络设备附近或其专用干线末端(或首端)设置滤波或隔离谐波的装置。当采用无源滤波装置时,应注意选择滤波装置的参数,避免电网发生局部谐振。

3 当配电系统中具有相对集中的长期稳定运行的大容量(如200kVA或以上)非线性谐波源负载、且谐波电流超标或设备电磁兼容水平不能满足要求时,宜选用无源滤波器;当用无源滤波器不能满足要求时,宜选用有源滤波器或有源无源组合型滤波器或设置隔离变压器等其他抑制谐波措施。

4 大容量的谐波源设备,应要求其产品自带滤波设备,将谐波电流含量限制在允许范围内,大容量非线性负荷除迸行必要的谐波治理外,尚应尽量将其接入配电系统的上游,使其尽量靠近变配电室布置,并以专用回路供电。

5 对谐波严重又未进行治理的回路,其中性线截面选择,应考虑谐波电流的影响。

6 当配电系统中的谐波源设备已设有适当的滤波装置时,相应回路的中性线宜与相线等截面。

7 由晶闸管控制的负载宜采用对称制,以减小中性线中的电流。当中性线中的电流大于相线电流时,可按本措施第5章,表5.6.3选择中性线截面。

8 当三相UPS、EPS电源输出端接地型式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接相连。

9 谐波严重场所的功率因数补偿电容器组,宜串联适当参数的电抗器,以避免谐振和限制电容器回路中的谐波电流,保护电容器。当采用自动调节式补偿电容器时,应按电容器的分组,分别串入电抗器。

2.5.10 提高功率因数的措施

1 提高自然功率因数的措施

1) 正确选择变压器容量。

2) 正确选择变压器台数,以便可以切除季节性负荷专用的变压器。

3) 减少供配电线路感抗,采用正确的电线、电缆的敷设方式及采用同心结构的电缆等措施。

4) 正确选择电动机容量, 有可能时采用同步电动机。

2 当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到供电部门及节能的要求时,应采取以下补偿措施:

1〉宜采用电力电容器在变电所低压侧或低压配电室内集中补偿,补偿后的功率因数不应低于0.9。

2) 当设备(吊车、电梯等机械负荷可能驱动电动机的用电设备除外)的无功计算负荷大于100kVar时,可在设备附近就地分级平衡补偿。采用就地补偿时,宜采用固定电力电容器补偿方式,偿装置宜与设备同时通断电(需停电进行变速或变压者除外),补偿容量应防止过补偿。

3) 长期运行的大容量电动机,宜采用固定电容器组就地补偿电动机回路功率因数的方式,补偿电容器应安装在电动机控制设备的负荷侧,与电动机同时通、断电,固定电容器组的容量不应过大,避免过补偿。其过电流保护装置的整定值,应按电动机-电容器组的电流来选择。并应符合下列要求:

①电动机仍在继续运转并产生相当大的反电势时,不应再启动;

②不应采用星一三角启动器;

③对电梯、吊车等机械负载有可能驱动电动机的用电设备,不应采用电容器单独就地补偿。

4) 当采用电力电容器作无功补偿装置时,宜分级平衡补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率,宜单独就地补偿。补偿基本无功功率的电容器组,宜在就地或配变电所内集中补偿。居住区的无功功率宜在小区变电所低压侧集中补偿。

5)具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置:

①补偿低压基本无功功率的电容器组;

②常年稳定的无功补偿电容器组;

③长期连续运行的投切次数较少的10kV电容器组。

6) 具有下列情况之一时,宜采用无功自动补偿装置:

①当配电系统运行过程中,其无功功率容量变化较太,且既要满足功率因数值的要求,又要避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时;

①避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时;

③为满足电压稳定要求时。

7) 无功自动补偿宜用功率因数调节原则,并应满足电压调整率的要求。

8〕采用集中自动补偿时,宜采用分组自动循环投切式补偿装置,并应防止过补偿、防止振荡(反复投切)、防止负荷倒送和过电压。

9) 电容器分组时,应符合下列要求:

①分组电容器投切时,不应产生谐振;

②应与配套设备的技术参数相适应;

③应满足电压偏差的允许范围;

④必要时采用不等容分组、分步投切等措施,以便喊少分组组数。

10) 电力电容器装置的载流电器及导体(如断路器、导线、电缆等)的长期允许电流,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍。

11) 在采用高、低压自动补偿效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。

2.5.11 无功补偿装置容量的选择。

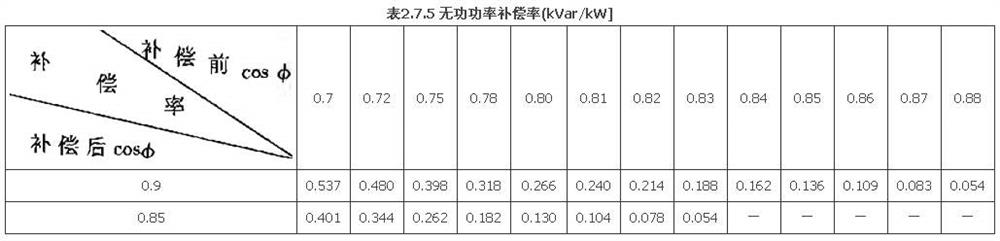

1 在供电系统的方案设计时,无功补偿容量可按变压器容量的15%~30%估算。在施工图设计时, 应进行无功功率计算,并按计算结果确定补偿电容器的容量。每千瓦有功负荷设备所需无功补偿的电容器容量见本章附录2.7表2.7.5。

2 采用无功自动补偿方式时,补偿电容器的安装容量宜留有适当裕量。

《2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 技术措施.动力》2.6 负荷计算

2.6.1 负荷计算的内容和用途

负荷计算的主要内容有设备容量、计算容量、计算电流、尖峰电流。

1 设备容量

设备容量也称为安装容量, 它是计算范围内安装的所有用电设备的额定容量或额定功率(设备名牌上的数据)之和(但应剔除不同时使用的负荷), 是配电系统设计和计算的基础资料和依据。

2 计算容量

计算容量也称为计算负荷或需要负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应相当于同一时间内实际变动的负荷的最太热效应。通常采用计算范围内30min最大平均负荷, 作为计算负荷。它是配电设计时, 确定用户或供配电系统的正常电源、备用电源、应急电源容量、无功补偿容量和季节性负荷容量的依据。也是计算配电系统各回路中的电流. 并按发热条件选择变压器、开关等电器及导体的依据。

计算内容: 除需计算各回路的计算容量和总计算容量外,还应分别计算各级<含特别重要、一级、二级、三级)负荷的计算容量;季节性负荷的计算容量;必要时还应根据计费的需要, 分别计算电力负荷和照明负荷的计算容量。

3 计算电流

计算电流是计算负荷在额定电压下的正常工作电流。它是选择导体、电器、计算电压偏差、功率损耗等的依据。

4 尖峰电流

尖峰电流是负荷的短时(如电动机启动等) 最大电流。它是计算电压降、电压波动和选择导体、电器及保护元件等的依据。

2.6.2 负荷计算的方法

1 方案设计或初步设计阶段确定计算容量时, 可采用单位指标法估算, 并根据估算结果确定变压器容量。初步设计阶段当其他专业能提供一些大型设备的用电量时,可将已知设备容量与预估的照明等分散负荷容量相加,确定配电变压器的容量和台数。各类建筑物的用电指标,可参考本章附录2.7表2.7.6。

2 施工图阶段的负荷计算

1) 设备容量的计算

在施工图阶段计算设备容量时, 应先对单台用电设备或成组用电设备进行如下处理再相加:

①单台设备的设备容量一般取其名牌上的额定容量或额定功率;

②连续工作的电动机的设备容量即名牌上的额定功率,它是电动机的轴输出有功功率;

③短时或周期工作制电动机,应将额定功率换算到统一负载持续率的有功功率;

④照明设备的设备容量采用光源的额定功率加附属设备的功率;

⑤成组用电设备的设备容量不包括备用设备容量;

⑥消防设备与火灾时切除的设备取其大者计人总设备容量;

⑦不同时使用的季节性负荷,如空凋制冷设备与采暖设备其大者计入总设备容量。

2) 计算容量(含计算有功功率、计算视在容量、计算无功功率)的计算

在施工图设计阶段,宜采用需要系数法求得计算容量(计算有功功率):

Pjб=Kx·Pe (2.6.2-1)

式中Pjб——计算有功功率,(kW);

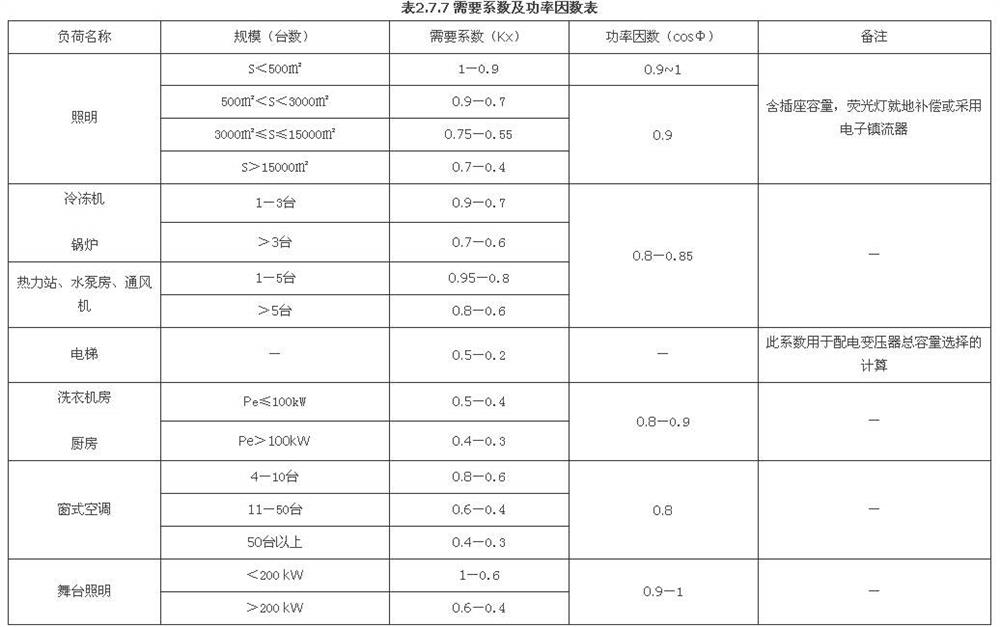

Kx——需要系数(可参考本章附表2.7.7);

Pe——设备容量,(kW)。

视在容量:

Sjб=Pjs/cosΦ (2.6.2-2)

式中

Sjб——计算视在容量,(kVA);

cosΦ——功率因数。

无功功率:

Qjs——计算无功功率(kVar)。

同类设备的计算有功功率,可以将设备容量之和,乘以需要系数。

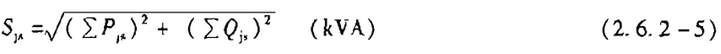

不同类型设备的视在功率 (Sjs), 应将其有功负荷和无功负荷分别相加后求其均方根值, 即:

各类设备负荷的需要系数及功率因数,可参考本章附录2.7表2.7.7。

3) 应急发电机的负荷计算及容量选择:

①当应急发电机仅为特别重要负荷供电时,应以特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;

②当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时, 应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;

③当利用自备发电机作为第二电源,且有第三电源向特别重要负荷供电时,向消防负荷、非消防一、二濒负荷及特别重要负荷供电的自备发电机,应以消防负荷和所有由其供电的非消防负荷的计算负荷之和,作为确定其容量的依据。

4〉单相负荷应均衡的分配到三相上。当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据(不包括三相电力变压器容量的选配)。

3 计算电流

1) 220/380V三相平负荷的计算电流:

式中 Ue——三相用电设备的额定电压,Ue=0.38(kV)。

2) 220V单相负荷的计算电流:

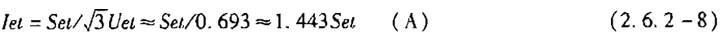

3)电力变压器低压侧的额定电流:

式中 Set——变压器的额定容量,(KVA);

Uet——变压器低压侧的额定电压, Uel=0.4(kV)。

4 尖峰电流

1) 在民用建筑中,常见的尖峰电流是电动机的启动电流,单台笼型异步电动机的启动电流,一般为其额定电流的4~7倍,计算时,应以制造厂冢提供的产品样本等资料数据为依据。

2) 为多台分别启动的电动机供电的回路中的尖峰电流,应取最大一台电动机的启动电流与其余电动机的计算电流之和。

3) 多台电动机同时启动,以及自启动电动机组的尖峰电流是所有参与同时启动的电动机的启动电流之和。

2.7 附 录

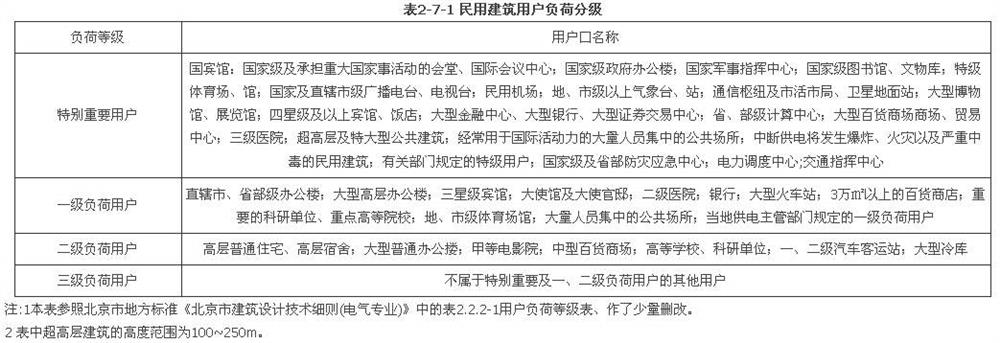

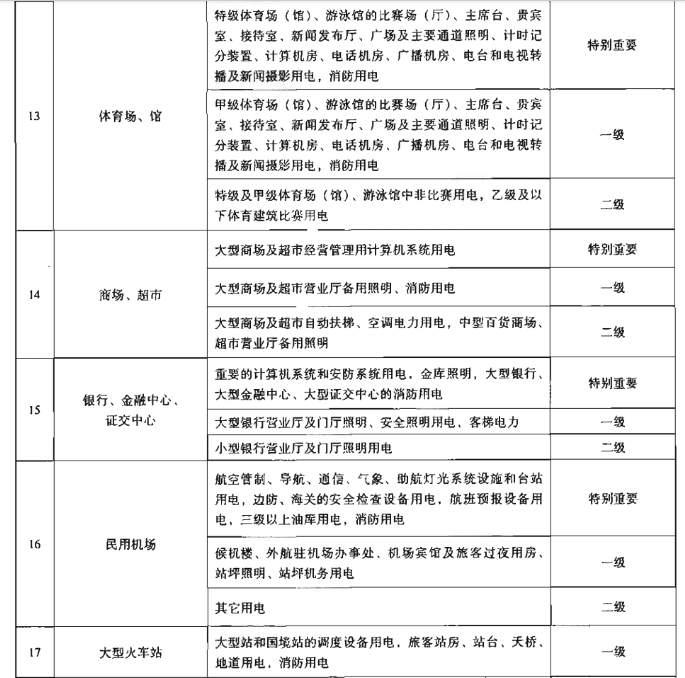

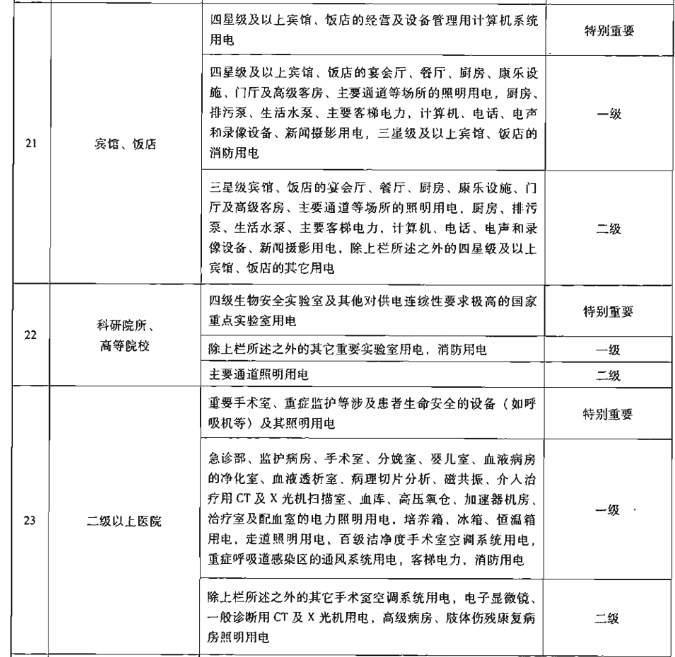

2.7.1 民用建筑用户负荷分级, 见表2.7.l。

2.7.2 用电设备负荷分级,见表2.7.2。

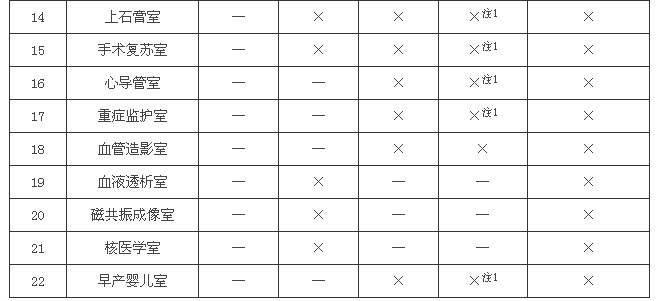

注:l 本表依照《民用建筑电气设计规范》JCJl6-2008附录A表A编制。

2 各类建筑物的分级见现行的有关设计规范。

3 负荷分级表中的“消防用电”指的是消防控制室内的主要设备、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明(含超高层建筑避难层照明和屋顶停机坪专用信号灯) 及疏散措示标志、 防烟排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等;消防负荷,尚应遵守相关的国家标准、规范。

4 当表中序号l~23各类建筑物与一类或二类高层民用建筑 (表中序号24、25)中用电设备的负荷级别不同时,负荷级别按其中高者确定。

5 城镇街区、建筑群的消防水泵为一级负荷。

6 区域性生活水泵、锅炉房、换热站的负荷等级, 应按其用户重要程度确定, 但不应低二级负荷。

7 直接影响特别重要负荷运行的空词负荷为一级负苘,直接影响一级负荷运行的空调负荷为二级负荷。

8 防范报警、保安监视(摄录)系统、巡查系统及值班照明、警卫照明、障碍标志灯、重要电信机房的交流电源等,应与主休建筑中的最高级别的用电负荷等级相同。

9 有特殊要求的用电负荷,应根据实际情况与相关部门协商确定。

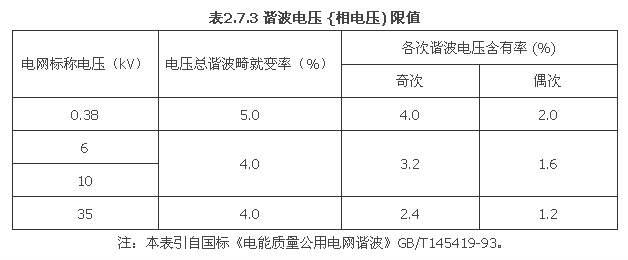

2.7.3 谐波电压(相电压)限值,见表2.7.3。

2.7.4 注入公共连接点谐波电流允许值,见表2.7.4。

2.7.5 无功功率补偿,见表2.7.5。

2.7.6 各类建筑物的单位建筑面积用电指标,见表2.7.6

2.7.7 各类用电负荷的需要系数及功率因数,见表2.7.7。

注: 1一般电力设备为3台及以下时,需要系数宜取为l。

2 照明负荷需要系数的大小与灯的控制方式及开启率有关。例如:大面积集中控制的灯比相同建筑面积的多个小房间分散控制的灯的需要系数略大。插座容量的比例大时,需要系数可选小些。

3配变电所

3.1 一般规定

3.1.1 适用范围

1 本章适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建民用建筑工程的配变电所设计, 一般工业建筑的相关项目也可参照应用。

2 抗震设防烈度为7度及以上地区,配变电所的设计和电气设备安装应采取必要的抗震措施。

3 配变电所设计除符合本“措施”之外,尚应符合国家现行规范《10kV及以下变电所设计规范》GB50053的规定。与国家规范不符时以国家标准、规范为准。

3.1.2 配变电所设计的一般原则

1 应根据工程特点、规模和发展规划,做到近远期结合以近期为主,并考虑扩容的可能性,适当留有余量。

2 重要的配变电所的设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素制定设计方案,并进行多方案的技术经济比较,力求做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维修方便,确保设计质量。

3 配变电所的设计应与当地供电部门签署相关协议作为设计依据。

4 配变电所电气设备的外露可导电部分,应与接地装置有可靠连接,成列安装的定型开关柜两端应与接地装置连接,并做好配变电所的等电位联接;利用自然接地体和外引式接地装置时,其接地引入线不少于2根, 井在不同位置与接地装置连接。

5 配变电所的变压器低压侧,进出线端宜装设避雷器。

3.1.3 配变电所位置选择

1 配变电所位置的确定应满足如下要求:

1)方便高压进线和低压出线,井接近电源侧;

2)方便设备的运输、装卸及搬运;

3)接近负荷中心或大容量设备处,如冷冻机房、水泵房等;

4)不应设在有剧烈震动或高温的场所;

5)不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方, 且不宜与上述场所贴邻;

6〕不宜设在多尘或有蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧等场所;

7) 不应设椭爆炸危险环境的正上方或正下方,不宜在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国冢标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92及《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定;

8) 不应设置在地势低洼和可能积水的场所;

9)应避开建筑物的伸缩缝、沉降缝等位置;

10) 不宜与有防电磁干扰要求的设备及机房贴邻或位于其正上方或正下方;

11) 设置在高层建筑物地下室的配变电所,宜选择通风、散热条件较好的场所。

2 低压线路的供电半径应根据具体供电条件,干线一般不超过250m,当供电容超过500kW(计算容量),供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。

3 大型高层建筑,可以分层设置变电所。但应考虑配变电设备的垂直运输条件。设在地下室的配变电所宜预留运输通道和吊装构件,并宜考虑机械能风装置。

4 设置在地下最底层的配变电所,应考虑抬高地面及设置机械排水装置,并在变配电装置下设电缆夹层,以防洪水及消防水对配变电所的浸渍。

5 高层、多层主体建筑内,严禁设置装有可燃性油的电气设备的配变电所。

3.1.4 配变电所的型式选择

1 配变电所的型式应根据用电负荷的分布状况和周围环境、工程性质等情况综合确定。

2 高层或大型民用建筑,宜考虑设置室内型配变电所。

3 城市住宅小区视负荷情况可以采用独立式配变电所,各栋住宅楼采用低压220/380V供电。

4 边远山区的旅游点等建筑群,当采用10w线路有困难或经济上不合理时,可以采用10kV线路供电,设置350kV直降变电所。

5 对于负荷小而分散的建筑群,可以选用户外箱式变电所。

3.2 配变电系统

3.2.1 高压系统主接线

1 民用建筑变电所高压侧宜采用单母线或单母线分段的接线方式。

2 当具有两路10kV高压电源供电时,根据用户的负荷特点,经过技术经济比较,可以采用如下几种接线方式:

1) 两路电源同时供电,单母线分段分列运行,互为备用;

2) 两路电源一路供电,一用一备,母线不分段;

3) 三路电源两路供电,两用一备,或三路供电,母线分段加联络开关。

3 高层建筑及重要的民用建筑,高压主接线的馈线宜采用放射式系统。

4 一股多层住宅建筑及100kVA及以下的变压器,其高压电源进线宜采用环网式供电系统。

5 具有两路10kV高压电源供电时,其应急电源可以由两路电源自动切换获得。当有特殊要求时,宜考虑另设应急电源。

6 由地区电网供电的配变电所电源进线处,宜装设计量专用的电压、电流互感及其计量仪表。

7 6~10kV母线分段开关,宜采用断路器,但属于下列情况之一时,可以采用隔离开关或隔离触头组:

1) 不需带负荷操作:

2) 无继电保护或自动装置要求;

3) 出线回路较少。

8 当变压器与6~10kV配电所不在同一配变电所时,变压器的高压进线应装设隔离开关或负荷开关:变压器容量在315kVA及以下时宜采用隔离开关,大于315kVA时宜采用负荷开关;当该开关装在开关柜内并安装在变压器附近时, 柜面应装设带电显示信号。

3.2.2 低压系统主接线

1 当低压母线为双电源(回路)变压器,低压侧主开关及母线分段开关采用固定式断路器时,主断路器的进出线侧及母线分段断路器的两侧宜装设刀开关或隔离触头。

2 低压母联断路器采用自投方式时应满足下列控制功能:

1) 应设有自投自复、自投手复、自投停用的三种选择功能;

2) 母联断路器自投时应设有一定的延时,当变压器低压侧总开关因过负荷或短路而分闸时,不允许关合母联断路器;

3) 低压侧主断路器与母联断路器应设有电气联锁。

3 消防用电设备及应急发电机组配电系统,宜设单独母线段。

4 应急发电机组与变电所正常电源低压系统的连接应符合下列要求:

1) 发电机出线侧与正常电源间应设有联锁,不得并网运行;

2) 计费不应与外网混淆;

3) 接线应有一定的灵活性,以满足在非事故情况下向重要负荷供电的可能性。

3.3 配变电所的位置

3.3.1 一般要求

1 配变电所的布置,应符合国家现行标准及供电部门的有关要求,遵循安全、可靠、适用和经济的原则。

2 应紧凑、合理,方便操作,应满足巡视检查、维修搬运、试验等要求,并留有发展余地。

3 各房间功能应方便运行人员的管理和维护,并应考虑进山线的方便。

4 当配变电所与柴油发电机房贴邻时,应处理好发电机室的排烟通风、隔振、噪声、储油等设施的设计。

5 当配变电所设在地下室时,应满足房间高度、跨度及设置电缆沟的要求。

6 设在地下室的配变电所,其地面宜抬高100mm~300mm,以防地面水流入配变电所内。

7 设在地下室的配变电所、宜设有不少于两个出口,且至少应有一个是向室外、公共走廊或楼梯间的出口。

8 配变电所宜尽量利用自然采光和自然通风,变压器室和电容器室宜避免西晒,控制室宜设向阳采光窗。

9 高低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有与配变电所无关的管道和线路通过。

3.3.2 高压配电室

1 带可燃油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内,当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电装置设置在同一房间内。

2 不带可燃油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内,具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸电力变压器,当环境允许时, 可靠近布置。

3 当柜顶面无封闭罩板(即有裸露带电体)时,在同一房间内单列布置的高压开关柜与低压开关柜间的净距不小于2m;当柜的顶面带有封闭外壳时,两者可以靠近布置。

4 室内宜留有适当的备用柜位置。

5 高压配电室的采光窗,宜做成不能开启的密封固定窗,窗台距室外地面不低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一侧不宜开窗。

6 配电室高度应考虑设备高度及进出线方式,并应满足运行维护时所需空间的要求,一般配电装置顶部距楼板底部(梁除外)不小于0.8m,距梁底不小于O6m。

7 室内配电装置裸露带电部分的上部, 不应有明敷的照明或电力线跨越 (当顶部设有封闭罩板时除外)

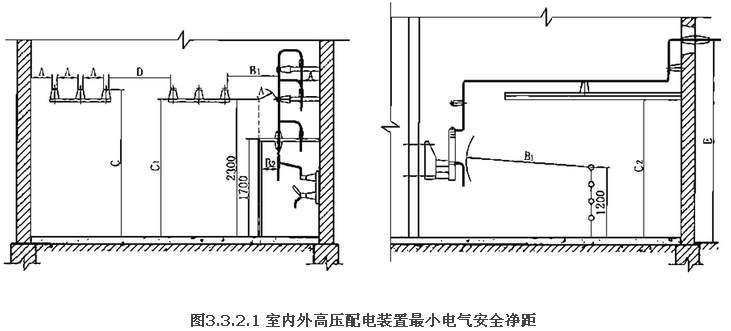

8 室内外配电装置的各部位间安全净距应不小于表3.3.2.1所列数值,并见图3.3.1-1所示。

注:1 表中括号内的数值适用于室外。

2 海拔高度超过l0O0m时,A值应按每升高100m增大1%迸行修正。

3 表中各值不适用干制造厂的产品设计。

4 室外设备运输时,设备外轮廓至裸导体的净距以及不同时停电检修的裸导体之间的垂直交叉净距不应小于表中B1值。

5 室外带电部分至建筑物边沿之间的净距不应小于D值。

6 遮拦或栅栏的门应装锁,栅栏栅条间的净距以及栅栏底部栏框杆至地面的净距不应大于200mm。

9 配电装置的布置应便于设备的搬运、检修、试验和操作。

10 高压配电室内各种通道的宽度不应不小于表3.3.2-2所列数值。高压开关柜靠墙布置时,侧面距墙不应小于200mm,背面距墙不应小于50mm。

11 当电源从柜后迸线,且需要在墙上装设隔离开关及其手动操作机构时,柜后通道净宽不小于1.5m,如柜后面有封板时,则可以减小为1.3m。

12 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。

13 配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体的斜上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。

14 配电室内通道应畅通,不得设门槛。

15 配电室应设向外开启的防火门,通往配变电所其它房间的门应为双向门。

16 高压开关柜下设有地沟时,其地沟深度应考虑电缆弯曲半径及电缆数量,一般为1.0m~1-5m,宽度不小于0.8m~1.0m,当设有可以进入的电缆夹层时,其净高不小于1.8m。

3.3.3 低压配电室

1 低压配电室的布置应方便设备的操作、搬运、检修。

2 成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布在通逭的两端。当两个出口间的距离超过15m时,尚宜增加一个出口。

3 成排布置的低压柜,其柜前柜后的通道宽度不应小于表3.3.3所列数值。

注:l 当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。

2 各种布置方式,屏端通道不应小于800。

4 低压配电室通道上方裸露母线距地面的高度不应低于下列数值:

1) 柜前通道内为2.5m,当母线加防护网时,护网底部距地不低于22m;

2) 屏后通道内为2.3m,当母线加防护网时, 护网底部距地不低于l.9m。

5 开关柜的排列宜与电缆夹层的梁平行布置。当垂直布置时应满足大截面电缆的接线空间要求。

6 供给一级负荷的两路电缆不应敷设在同一电缆沟内,当无法分开时,电缆应采用耐火型或矿物绝缘电缆,且应分别布置在电缆沟的两侧支架上。

7 低压柜下电缆沟深度一般不0.8~1.2m,沟宽(包括柜下及柜后总宽)不小于1.5m。

8 低压配电室兼作值班室时,低压柜操作面或端柜距墙不宜小于3m。

9 低压配电室的布置,应留有不少于两台开关柜的备用位置。

10 低压开关柜可以与不带可燃油的变压器或干式变压器布置在同一房间,但变压器应设有符合IP2X防护外罩。

11 当低压配电室与抬高地面的变压器室毗邻时,其室内高度不应小于4m;当不与抬高地面的变压器室毗邻时,其高度不应小于3.5m;当低压开关柜进出线均为电缆沟敷设,其开关柜顶距搂板底部净距不应小于0.8m(距梁底不应小于0.6m)。

3.3.4 电容器室

1 高压电容器柜宜安装在单独房间内,当电容器柜台数为4台及以下时,可以布置在高压配电室内,但距高压开关柜的净距不应小于1.5m。

2 低压电容器柜,一般与低压开关柜并列安装,当电容器的容量较大并需考虑通风和安全运行时, 宜设在单独房间内。

3 电容器室应有良好的自然通风,通风量应满足夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境温度;当自然通风不能满足要求时,宜设机械排风。电容器室应设温度指示器。

4 装有可燃介质电容器的电容器室与高低压配电室毗邻时,中间应设防火隔墙。

5 成套电容器柜单列布时,柜的正面操作通道宽度不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。

6 电容器室长度大于7m时应设有两个门,并布置在两端。

3.3.5 值班室

1 值班室的设置视工程规模大小和具体要求决定,值班室的位应方便出入,便于对配变电所各房间的运行管理。

2 值班室与控制室合用时,尽量与高压配电室毗邻布置,使控制线路最短,避免交叉。

3 控制屏正面操作(当设有值班桌时)宽度不小于3m,单列布置的控制屏两端至墙间的净距不应小于0.8m,屏后维护通道宽度不应小于0.8m。

4 有人值班的地上独立变电所,值班室宜有好的朝向和足够的采光面积。并宜设置空调及厕所。

5 值班室的地面材质选择宜与配变电所地面相同。

《2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 技术措施.动力》3.4 配电变压器

3.4.1的选择

1 应根据建筑物的性质、负荷大小、负荷等级及经济运行等因素选择变压器的容量和台数。

2 符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:

1) 有大量一级或二级负荷;

2) 季节性负荷变化较大;

3) 集中负荷较大。

3 当备用容量受限制时,宜将重要负荷集中在一台或几台变压器,以方便备用电源的切换。

4 一般情况下,电力和照明宜共用变压器。当属下列情况之一时,可设专用变压器:

1) 当照明负荷较大,或电力和照明采用共用变压器严重影响照明质及灯泡寿命时,可设专用照明变压器;

2) 单相负荷较太时, 宜设单相变压器;

3) 波动性负荷较大,严重影响电能质时,可设波动负荷专用变压器;

4)在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压系统中,照明负荷应设专用变压器。

5 变压器容量应根据计算容量选择,负荷率一般不应大于85%。

6 变压器的容量应满足大型电动机及其它波动负荷的启动要求。

7 根据用户的负荷特点和经济运行条件,单台变压器的容量一般不宜大于1250kVA当用电设备容量较大、技术经济合理、运行安全可靠时,可采用2000kVT和2500kVA的变压器。8 设在主体建筑地下室和楼内的配变电所,变压器应选用干式、气体绝缘或非可燃液体浸渍变压器。

9 在多尘或有腐蚀性气唧重影响变压器安全运行的场所, 应选用防尘型或防腐型变压器。

10 当选用节能或干式变压器时, 可以利用变压器的过载能力, 来满足故障时的短时过负荷要求,必要时可以采用强迫风冷措施。

11 当选用多台变压器时,宜根据负荷特点,适当分组,以便于灵活投切相应的变压器。

12 应考虑变压器的运输通道及楼板荷重的影响,应给土建专业提供荷载条件及运输通道的要求。

3.4.2 变压器的结线方式

1 在TN及TT系统接地型的低压电网中,宜采用D·ynll结线组别的三相变压器。2当单相负荷较多,为限制非线性负载引起的无皆波电流对系统的影响,及电子镇流器、可控硅调光等设鼬多时,需要限制三次谐波含量,或需要提高接地放障电流值,以确保低压单相接地保护装置的灵敏度时,宜采用D·ynll的结线组别的三相变压器。

3 在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用D·yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的负荷电流在满载时不得超过额定电流值。

3.4.3 油浸变压器的安装

1 室内设置的油浸变压器应安装在单独的隔间内。

2 变压器的外轮廓与变压器室墙壁和门的距离,应不小于表3.4.3所列数值。

3 当变压器室墙上装有隔离开关、负荷开关时,其操作机构宜安装在近门处操作方便的位。

4 变压器室上部出风百叶窗及下部的进风口百叶窗应选择非燃性材料制作。

5 变压器室宜尽量采用自然通风,变压器下方设进风口,变压器上方或侧墙上设出风口, 其通风口有效面积可按3.4.3式确定:

式中 FJ——进风口有效面积(㎡)

Fc——出风口有效面积(㎡)

P——变压器全部损耗(kW);

ξ——变压器进风口和出风口阻力系数之和,一般取S;

h——进风口和出风口中心高差(m);

△t——进风口与出风口空气温度差(℃),取15℃。

当受条件限制,进风口面积不能满足要求时,应加大出风口面积,但出风口面积不宜犬于进风口面积的2倍。

6 宽面推进的变压器低压侧宜向处;窄面推进的变压器油枕宜向外。

3.4.4 干式变压器的安装

1 干式变压器一般应用于下列场所:

1 干式变压糕般应用于下列场所=

1)防火要求较高及人员密集的重要建筑物,如地铁、高层建筑、剧院、商场、候机大楼等;

2) 与居民住宅连体和无独立变压器室的配变电站;

3)场地狭小采用干式变压器合理时;

4)油浸变压器事故排油和防爆及对环境的污染难以处理时。

2 有防护外罩的干式变压器,可与不带可燃油的高低压配电装置安装在同一房间内,但其防护外罩的防护能力不低于IP2X, 并宜有良好的通风。

3 干式变压器外罩距墙及距门的净距不小于表3.4.4-1所列数值。

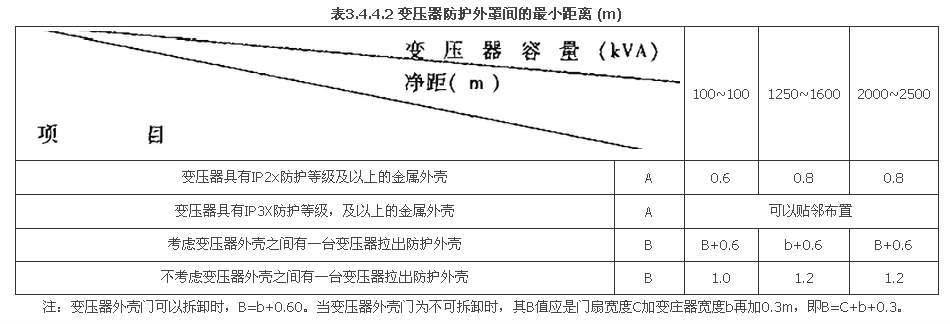

4 有防护外罩的干式变压器, 允许多台安装在同-房间内,如图3.4.4,其防护外壳间的最小净距见表3.4.4-2。

5 当变压器与低压开关柜组合安装,变压器防护外壳为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的净距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP3X,则变压器与低压开关柜可以贴邻安装。

6 无防护外壳的变压器, 宜安装在单独的变压器室内。

7 干式变压器允许直接摆放在室内水泥地面上,但应设变压金属轨道。

8 变压器的轨道型钢宜设固定卡具等抗震措施。

9 变压器的中性线和变压器的中性点接地线宜分别敲设, 为方便测试. 在接地回路中靠近变压器处, 设一个可以拆卸的连接装置。

3.4.5 户外箱式变电站

1 负荷小而分散的建筑群及风景区旅游点等场所,宜选用户外箱式变电站。

2 箱式变电站的容量,不宜大于1250kVA。

3 箱式变电站的一次高压主接线可以是专用回路,也可以是双路干线方式,或环网供电方式。

4 当无特殊要求时高压侧宜采用环网式开关柜,变压器采用熔断器或断路器保护。

5 户外箱式变电站,低压保护电器宜采用塑壳式断路器,但分断能力应满足要求,并应满足低主断路器与馈电断路器佑护的选择性要求。

6 变压器可以采用油浸变压器,当与主体建筑的防火距离不能满足要求时,箱式变电站内宜选用干式电力变压器。

7 变电站的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除应考虑尽量深入负荷中心及进出线的方便外,尚应考虑对周围环境的影响;距人行道边净距不应小于1m,距主体建筑净距不小于3m。

8 防护等级,宜不低于IP33。

9 运行环境温度不应超过40℃,24小时平均温度不超过35℃。当超过平均气温时,应降容使用。

10 箱式变电站的进出线采用电缆方式。

11 变电站的下部,宜设有电缆沟室,不进入的电缆沟室深度净高不宜小于1.2~1.5m,进入的不宜小于1.8m。

12 电缆沟室应设有渗水管孔,进出沟室的电缆套管宜设有挡手板。

13 安装地点的周围环境应没有对设备和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀性物质存在,地面倾斜度不超过5℃。

14 计量方式,根据供电部门要求设置。

3.5 配电装置

3.5.1 一般要求

1 应优先选用安全可靠、技术先进、经济实用和节能的定型成套设备及产品,严禁选用淘汰产品;

2 断路器的遮断容量应满足断开系统最大短路电流要求,并应满足使用地点的气象环境及海拔高度等条件要求。

3 配电设备选择应考虑设备检修,方便更换。

3.5.2 高压配电装置

1 高压开关柜及其进出线方式根据工程实际条件确定。

2 建筑物内的配变电所宜选用真空断路器或其它无可燃油断路器。

3 配变电所的进线柜应具有带电指示的设施。

4 供给配变电所以外的变压器回路,在变压器高压侧应设有明显的隔离电器(如隔离开关、负荷开关或手车隔离触头组),以方便检修。

5由专线回路供电的配变电所,其进线及母线联络开关,宜选用断路器;当没有带负荷操作、继电保护及自动切换要求时,可以选用隔离开关或隔离触头组等隔离电器,当由非专用电源回路供电时,应装设带有保护功能的开关电器。

6 供电组变压器的出线回路,除应设置大气过电压保护外,尚应考虑操作过电压的保护装置。

7 当变压器低压侧设有双电源互投装置时,其高压一次系统,应根据供电系统安全运行要求设置接地开关。

8 由地区电网供电的配变电所,进线回路的要求见3.2.1-6。

9 无功补偿宜进行技术经济比较确定补偿方案。高、低压电容器补偿装置的开关及导线的长期允许电流值;高压不小于电容器额定电流的1.35倍,低压不应小于电容器额电流的1.5倍。补偿装置宜选用成套设备,控制方案应根据负荷特点确定。

3.5.3 低压配电装置

1 选择低压配电装置时,应潢足电压、频率、电流要求;应满足短路条件的动、热稳定要求。对于要求断开短路电流的通、断保护电器,应满足短路条件下的通断能力。

2 配电装置的布置,应考虑设备的操作、搬运、检修和试验的方便。

3 在一、二类高层建筑中的配变电所,其补偿电容器宜选用干式电容器。

3.6 继电保护装置

3.6.1 一般要求

1 民用建筑配变电设备及线路,应设有主保护、后备保护和设备异常运行保护装置,必要时可增设辅助保护。

2 配变电所高低压配电装置断路器的控制方式,宜采用控制室集中操作或在开关柜上就地操作。

3 配变电所的主进线开关宜采用断路器,并设置三相过流及速断保护装置,以确保用户故障时不影日向上级系统的正常供电。

4 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

1)可靠性——要求保护装置动作可靠,避兔误动和拒动。宜选择最简单的保护方式,选用可靠的元器件构成最简单的回路,便于检测调试、整定和维护。

2) 选择性——首先由故障设备或线路的保护装置切除故障。为保证选择性,对一个回路系统的设备和线路的保护装置,其上、下级之间的灵敏性和动作时间应逐级相互配合。

3) 灵敏性——在设备或线路的被保护范围内, 发生金属性短路或接地时,保护装置应避免越级跳闸并具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不同运行方式和不同故障类型进行计算,灵敏系数Km为被保护区发生短路时, 保护装置处的最小短路电流Ikmin与保护装置一次侧动作电流Idz的比值0 即:

对多相短路保护,Ik0min取两相短路电流最小值Ik2min;对35、6~10kV中性点不接地系统的单相短路保护取单相接地电容电流最小值Icmin;对220/380V中性点接地系统的单相接地保护,取单相接地电流最小值Ik1min;各类保护装置的灵敏系数应不小于国家规范的要求。

4)速动性——保护装置应尽快的切除故障,以提高系统稳定性,缩小故障影响范围。

5 保护装置应有避免因短路或接地故障电流衰减、系统振荡等引起拒动和误动的功能。

6 保护装置与测量仪表,不宜共用电流互感器二次线圈,保护装置用电流互感器的稳态比误差不应大于10%。当技术上难以满足要求,且不致引起误动时,可允许较大稳态误差。保护装置用电流互感器一次侧电流不宜大于其供电容量的1.5倍。

7 在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其它故障可能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁装置;当保护装置不致误动作时,应装设电压回路断线信号装置。

8 在保护装置内应设置由信号继电器或其它元件等构成的指示信号。指示信号应符合下列要求:

1) 在直流电压消失时自动复归,或在直流恢复时仍能维持原动作状态;

2) 能分别显示各保护装置的动作情况;

3) 对复杂系统的保护装置,能分别显示各部分及各段的动作情况,并可根据装置条件,设置能反应装置内部异常的信号。

3.6.2 变压器保护

1 保护装置的配置,根据变压器的型式、容量和使用特点,采用不同的保护装置,变压器继电保护装置的配置见表3.6.2。

2 小于400kVA变压器,宜采用负荷开关熔断器保护;400~800kVA变压器可以采用负荷开关熔断器保护或断路器保护;1000kVA及以上\小于1600kVA变压器宜采用断路器保护;l600kVA及以上变压器应采用断路器保护,并采用反时限型继电器作为变压器的过流及速断保护。

3 高压熔断器的熔体额定电流,可以按变压器额定电流的1.5~2倍选择。为简化计算,对10kV系统可按变压器容量的1/10数值定为熔体额定电流。(如800kVA的变压器,熔体额定电流可以选为80A)。

4 800kVA(车间内400kVA及以上)的油浸变压器设有瓦斯佑护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸,当变压器高压侧无断路器保护时则动作于信号。

5 400kVA及以上变压器,当数台井列运行或单独运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护,其过负荷保护装置宜采用单相式带限动作于信号。无值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

注:l 当带时限的过电流保护不能满足灵敏度的要求时,应采用低电压闭锁的带时限过电流保护。

2 当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏度要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。

3 低压电压为230/4OOV的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护。

6 400kVA及以上,线圈为Y.yn0接线低压侧中性点直接接地的变压器,其低压侧的单相接地短路应选择下列保护之一:

1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式,以提高灵敏度,保护装置应带时限动作干跳闸。当变压器低压侧有分支线时,接于低压侧的三相电流保护宜利用分支过电流保护装置,有选择地切除各分支回路故障;

2) 接于低压侧中性线上的零序电流保护。

7 400kVA及以上,一次电压为10kV及以下,线圈为D-ynl1接线低压侧中性点直接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当灵敏度符合要求时,可利用高压侧的过电流保护。保护装置带时限动作于跳闸。

8 630kVA及以上干式变压器应设绕组的过热保护装置,其主要构成和功能包括温度传感器、断线报警、起停风机、超温报警或跳闸、绕组温度巡回检测及温度显示等。当有防护外罩时,应设保护路器与防护外罩门的安全闭锁装置。

9 变压器的过负荷保护宜通过低压侧主进断路器来实现。

3.6.3 6~10kv 线路保护

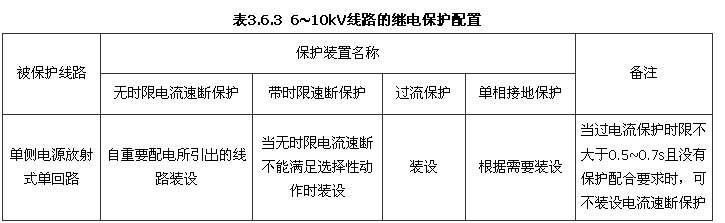

1 保护配置:6~10kV线路的继电保护配见表3.6.3。

注:无时限电流速断保护范围,应保证切除所有使该母线残压于50%~60%额定电压的短路。为满足这一要求,必要时保护装置可无选择地动作,并以自动装置来补救。

2 当过电流保护的时限不大于0.5~0.7s,可以不装设电流速断保护,当线路短路使配电所高压母线电压低于额定电压的50%~60%时,或由于导线截面过小,不允许带时限切除短路时, 应装设速断保护。

3 对3~10kV单侧电源线路,一般宜装设两段保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护,可以选用定时限或反时限特性继电器。保护装置设在线路的电源侧。

4 单相接地故障保护装置应按下列原则设置:

1)有条件安装零序电流互感器的线路(如电缆或经过电缆引出的架空线路),当单相接地电流能满足保护装置的选择性和灵敏性要求时,应设置动作于信号的单相接地保护,也可以将零序电流保护装置,接于三相电流互感器构成的零序回路中;

2〕必要时在配电所母线上,装设单相接地监视装置,监视装置反应零序电压,动作于信号;

3)对于出线回路不多或难以装设有选择性的单相接地保护时,可以采用依次断开线路的方法,寻找故障线路;

4)根据人身和设备安全的要求,对经小电阻接地系统,应装设动作于跳闸的单相接地保护。

5 对于有可能经常出现过负荷情况的电缆线路,应装设过负荷保护,过负荷保护装置宜带时限动作于信号,必要时可以动作于跳闸。

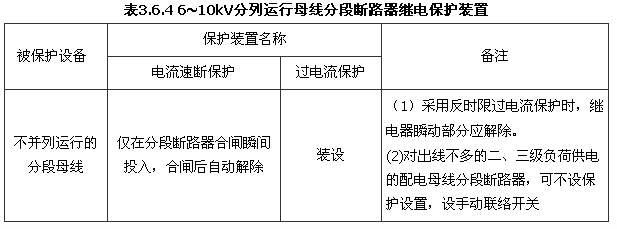

3.6.4 6~l0kV分列运行的母线分段断路器继电保护装置的配置,见表3.6.4。

1 母线分段断路器保护,一般设电流速断保护和过电流保护,如果采用反时限电流继电器,可只装设过电流继电器。

2 分段断路器的过流保护, 应比出线回路的过电流保护增大一级时限。

3.6.5 保护装置的配合

1 用电流动作满足上下级之间保护配合时。其上下级动作电流之比宜不小于1.1。

2 用动作时间满足上下级之间的保护配合时,其上下级的动作时间差值△t,定时限宜不小于0.5s;反时限之间及定时限保护与反时限保护之间不小于O.5~0.7s。

3.7 自动装置及操作电源

3.7.1 自动装置

1 在双回路电源供电的配变电所中,装设双路电源自动切换可以缩短电源的停电时间,提高供电可靠性。其分段断路器的自动投入应符合下列要求:

1)保证备用电源在工作电源、工作回路断开后才能投入备用回路;

2)工作回路上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作;

3)手动断开工作回路时,自动投入装置不应动作;

4〕保证自动投人装置只动作一次;

5〕备用电源自动投人装置动作时,如投到故障时段上,其断路器应迅速断开;

6) 备用电源自动投人装置中,应设置工作电源的电流闭锁回路。

2 当主进线断路器因过流或速断保护装置动作而跳闸时,其母线分段断路器不应动作。

3 两路电源应设有闭锁装置,在任何情况下,两路高压供电电源不应并列运行。

4 为保证操作及运行安全,高压进线断路器与母线分段断路器、进线隔离电器及计柜之间应设有闭锁装置。

5 低压母线分段断路器的自动投人,应设有延时,并应躲过高压母线分段断路器的合闸时间:当变压器低压侧主进断路器因过流或短路故障而跳闸时,其低压母线分段断路器不应动作合闸;为防止两台变压器并联运行,变压器低压侧主进断路器与低压母线分段断路器应设有联锁装置。

6 正常工作电源与应急电源之间应设有联锁装置或采用ATSE双投开关。

3.7.2 操作电源

1 操作电源是保证供电可靠性的重要组成部分,其设置应满足下列要求:

1) 正常运行时应能保证断路器的合闸和跳闸;

2) 事故状态下,在电网电压降低甚至消失时, 应能保证继电保护系统可靠的工作;

3) 当事故停电,需要时还应提供必要的应急照明用电。

2 交流操作系统

1) -般出线回路少于6路,变压器总容童不大于4kVA的中小型配变电所,操作电源可以采用交流操作。

2) 在交流操作系统中,其断路器保护跳闸回路,可采用定时限或反时限特性的继电保护装置。

3) 交流操作电源,可以由所用变压器或电压互感器供电,也可以由UPS或其它市电引来。

3 直流操作系统

1) 重要场所配变电所宜选用直流操作系统。当选用电磁操作时,操作电压宜选用直流220V,当选用弹簧操作系统时宜选用直流11OV或直流220V,继电器可采用反时限或定日寸限保护。

2) 直流电源蓄电池容量应能保证操作机构的分合闸动作,及各开关柜信号和继电器等可靠工作。供电持续时间, 有人值班时不小于1小时,无人值班时不小干2小时。其充电电源宜由所用电配电盘引来,或由低压柜引来,其供电电压的波动范围不大于±5%,其浮充设备引起的波纹系数不大于5%。直流母线电压偏差不大千±15%。

4 配变电所宜设置所用电配电盘,其电源一般可以由低压开关柜引来,当配变电所设有两台变压器时, 所用电配电盘宜采用双电源自动切换装置。

3.8 电工测量

3.8.1 电气显示仪表选择

1 电气显示仪表的装设,应符合下列要求:

1) 正确反映电力设备的运行参数;

2) 能监视绝缘状况;

3) 在发生事故时,能使运行人员迅速对事故做出判断,并及时处理。

2 下列回路应装设电流测量仪表:

1)变压器回路;

2)3kV及以上的线路、1000V及以下的供电及配电干线回路:

3)变电所低压屏出线;

4)母线分段断路器回路;

5)55kW及以上电动机回路,以及根据生产工艺要求监视的55kW以下的电动机回路;

6)并联补偿电容器组回路;

7〕根据生产工艺或电力设备运行要求,须监视交流电流的其它回路。

3 常规仪表的准确度等级宜按下列原则选择:

1) 交流回路的仪表(谐波测量仪表除外)低于25级;

2) 直流回路的仪表不低于1.5级;

3) 电变送器输出侧的仪表不低于1.0级。

4 常规仪表配用的互感器的准确度等级,宜按下列原则选择:

1) l.5级及2.5级的常规测量仪表宜配用不低于1.0级的互感器;

2) 电量变送器宜配用不低于0.5级的电流互感器,电量变送器的准确度等级不低于0.5级。

5 直流电流表配用的外附分流器的准确度等级不低于0.5级。

6 三相电流基本平的电力装置回路,可以只测量一相电流;但在下列电力装置回路,应采用三只单相电流表分别测量三相电流:

1) 无功补偿装置回路;

2) 配电变压器低压侧总电流;

3)三相负荷不平衡幅度较大的1kV及以下的配电线路。

7 对干重载启动的电动机和运行中有可能出现冲击电流的电力装置回路,宜采用具有过负荷标度尺的电流表。

8 对于多个同类型电力装置回路的参数测量,宜采用以电量变送器组成的自动选测系统,选择参数的种类和数量可以根据工艺要求和运行监测的需要确定。

9 在下列回路中应装设电压测量表:

1)可能分别工作的各段直流和交流母线;

2)直流发电机和电力整流装置回路;

3)蓄电池组回路;

4)根据生产工艺或电力设备运行的要求,须监视电压的其它回路。

10 根据工艺要求,需要监测有功功率的电力装置回路应测量有功功率。

11 下列电力装置回路,应装设无功功率测量表:

1)l200V及以上的无功补偿装置;

2) 根据工艺要求,需要监测无功功率的电力装置回路。

12 同步电动机应装设功率因数表。

3.8.2 电能计量

1 下列电力装置回路宜装设有功电度表:

1) 变电所和配电所的6kV、10kV放射式线路及变压器回路;

2)1200V以下低压供配电干线;

3)电力用户进线处有功电量计量点;

4)公共建筑的公用电力负荷需要单独计费的场所,(如冷冻机房、水泵房、厨房、锅炉房、空调机房,以及康乐中心、影视中心、餐饮部、商品部等);

5〕根据技术经济考核和节能管理的要求,需要计量有功电的其他电力装置回路。

2 下列电力装置宜装设无功电度表:

1) 无功补偿装置;

2) 电力用户处的无功电计量点;

3) 根据技术经济考核和节能管理需要计量无功电量的其它电力装置回路。

3 专用电能计量仪表的设置,应按现行国冢标准、结合供电管理部门的规定确定计量方式。

4 电力用户处电能计量点的计费电度表。应设置专用的互感器。

5 电能计量用电流互感的一次侧电流,在正常最大负荷运行时(备用回路除外),应尽量为其额定电流的2/3以上。

6有功电度表的准确度等级宜按下列要求选择:

1)月平均用电量1×10欠圀栀及以上的电力用户电能计量时,应采用0.5级的有功电度表;

2) 月平均用电小于1×10欠圀栀,及315kVA及以上的变压器,高压侧计费的电力用户电能计量点宜采用1.0级电度表;

3) 在315kVA以下的变压器,低压侧计费的电力用户计量、75kW及以上电动机及仅作企业内考核的电力装置回路,宜采用2.0级有功电度表。

7 无功电能表的准确度等级应按下列要求选择:

1〕在315kVA及以上的变压器高压侧计费的电力用户电能计量点应采用2.0级的无功电度表;

2)在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户电能计量点,及仅作为企业内部技术经济考核的电力用户电能计量点,宜选用3.0级的无功电度表。

8 电能计量用互感器的准确度等级应按下列要求选择:

1) 0.5级的有功电度表和0.5级的专用电能计量仪表,应选配0.2级的互感器;

2)1.0级的有功电度表和1.01级的专用电能计量仪表、2.0级计费的有功电度表及2.0级无功电能表,应选配0.5级电流互感器;

3)仅作为企业内部技术经济考核,而不计费的2.0级有功电度表及3.0级无功电能表宜选配不低于1.0级的电流互感器。

《2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 技术措施.动力》3.9 配变电所电力监控系统

3.9.1 设计原则与拓朴结构

配变电所计算机监控系统的方案选择与设计,应根据建筑物的性质、特点及业主和电力系统的条件,经技术经济比较后确定。变配电所计算机监控系统的拓朴结构一般宜采用分散、分层、分布式结构,按间隔单元划分。整个系统分为如下三层:现场监控层(间隔层)、网络管理层(通信层或中间层)及主站层(系统管理层)。

1 现场监控层(间隔层)

1) 现场监控层宜采用分散分布式结构,按供配电系统一次设备间隔单元化设计,分布式处理。各间隔单元相互独立,不依赖计算机,以增强系统的可靠性。

2〕现场监控层的主要设备由多功能继电保护装置、多功能电力网络仪表及开关量、模拟量采集模块、断电器输出模块等组成。这此装置和模块宜一次设备对应分散式配置,就地安装在开关柜内。上述设置均带有网络通信RS485接口,通过Modbus现场总线相关设备连接起来,上传至通信网络层,完成保护、控制、监测和通信等功能,同时还应具有动态实时显示(如开关状态、运行参数、保护定值)以用故障信息和事故记录等功能。

各监控单元可以不依赖网络而独立完成对监控对象(一次设备的保护)的测量及实时进行监控。

2 网络管理层 (通信层或称中间层)

1) 网络管理层位于系统管理层(站控层)与现场监控层之间,它的主要任务是完成现场监控层和网络管理层之间的网络连接、转换和数据、命令的传输与交换,通过以太网可以实现与安全防范系统(SAS)、建筑设备监控系统(BAS)和火灾自动报警系统(FAS)等自动化系统的网络通信,以达到信息资源共享。

2) 网络管理的主要设备组成,由于各厂家网络系统的不同,设备设置也有差异,一般采用现场管理机,对现场监控层的各测控单元模块的数据采集上传绐站控层主机,井对现场各采集单元进行管理和调试;或设置网络服务器、以太网交换机、通讯处理器等将网络升级为以太网。

3 系统管理层(站控层)

1) 系统管理层(站控层)位于控制室或值班室内、宜配置高性能工业控制计算机、显示器、打印机、UPS不间断电源、报音箱、GPS对时机构及动态模拟屏等。

2) 安装在工业计算机内的控制软件,将中间层传来的现场设备的数据,通过人机界面的方式显示绐用户,通过处理发送命令绐现场控制层设备,完成相应的操作(如跳闸、合闸、报警等)和整定设置。

3.9.2 配变电所电力监控系统的基本功能要求

1 数据采集与处理功能

1) 数据采集与处理是供配电系统安全监视和控制的基础,监控系统可实时采集电气设备的模拟量(电流、电压、电度、频率、温度等)和开关量(断路器及隔离开关位置信号、继电保护及自动装置信号、设备运行状态信号等)。

2 操作控制功能

1) 在系统管理层,操作人员可通过总站监控主机,对受控对象进行操作控制。

2) 在网络管理层,操作人员可通过监控子站主机对配电子系统内的受控对象迸行操作控制。

3) 在现场监控层可通过就地控制按钮进行操作控制。对上述三层操作控制,对受控对象而言,三种控制方式在同一时刻,只有一种有效。

3 全中文界面操作显示功能:CAD图形显示高、低压变配电系统电气主接线图,具有画面浏览及大画面怏速操作导航图,实现动态刷新显示、模拟量和开关量显示、连续记录显示、事故顺序记录显示以及电力品质分析等功能。

4 电能成本管理:自动进行小时、日、月、年的电能统计,可进行峰、谷、平时段设定,实现具有电能分时计费的小时、日、月、年报表并同时完成的功能。

5 故障追忆及分析功能:在配电系统发生故障后、系统自动记录发生前、后的相关参数数据,自动弹出故障智能分析报告(包括:故障跳闸的原因、性质、地点及发生时间),事故后可从计算矶中调出,便于分析事故原因。

6 时间顺序记录功能:自动记录断路器及继电器保护信号的动作先后顺序,其SOE分辨率≤2ms。

7 历史事件查询和报警处理功能:可任意查询历史事件;对模拟量越限和开关量状态变位及时报警,报警分为一般报警和事故报警。

8 运行报表、负荷曲线自动生成功能:系统能够自动生成各类运行报表、按用户要求和方式编制值班记录、交接班记录、继电保护定值表、设备检修记录表、运行人员值班表等。

9 数据库的建立与查询功能:微机监控系统将实时采集来自各分变配电所的各种信息,经过处理后形成标准的数据库, 并实时更新数据库。

10 在线维护功能:各类画面、报表的在线编辑,实现数据库部分内容的在线修改。

11 系统具有网络扩展功能。

3.9.3 对6~10kV供配电系统的监控功能

1 10(6)kV主进线的保护系统;

1)三段式定时限低电压闭锁过流保护;

2)反时限过流保护;

3)前加速、后加速及手合加速;

4)三相重合闸保护;

5)分布式低周减载保护;

6)零序过流保护;

7)过负荷保护;

8)零式电压超限报警;

9)零式方向接地选线保护。

2 变压器的保护系统:

1)三段式定时限过流保护;

2)反时限过流保护;

3)边负荷保护;

4)不平衡电流保护;

5)低压侧中性线反时限过流保护;

6)低电压保护;

7)非电量保护(如温度、瓦斯保护等);

8)零序方向接地选线保护。

3 母线联络开关保护系统:

1)负荷电压闭锁过流保护;

2)反时限过流保护;

3)合闸后加速保护;

4)自产零序电流保护;

5)母线充电保护。

4 测量及计算功能系统:

1)电流:测量精度不低于0.2级;

2)电压:测量精度不低于0.2级;

3)频率:测量精度不低于0.02级;

4)功率:P、Q、cosΦ;

5)电能:有功电度、无功电度;

6)谐波分量;

7)电流互感器三相接法也可以两相接法。

5 控制功能系统:

1)开关量输入信号不少于8路;

2)继电器输出信号不少于8路;

3)脉冲累加信号不少于2路;

4〕断路器遥控分合2路;

5)遥控事件记录及事件为标准操作环境(SOE);

6)通信接口RS485或LONWORKS现场总线;

7)两种可切换的对时方式;

8)实现备用自投:

9)PT自动切换;

10) 控制连锁、防越级跳闸、断路器失灵保护及柜内温度自动控制等。

6 监视功能系统:

1)断路器、接地刀闸、隔离刀闸状态和手车正常,手车试验位置;

2)弹簧操作机构储能状态;

3)PT、CT断线报警;

4)控制电源的失电报警;

5)合闸、跳闸回路断线报警;

6)装置自检功能;

7)温度、瓦斯超限报警。

3.9.4 对变压器低压侧的监控功能

1 进线柜、联络柜及框架开关馈出回路监测其三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等。其他非重要小负荷的回路只测其电流。

2 无功补偿柜监测其三相电流及接触器的通断信号。

3 所有断路器运行、故障及脱扣器状态信号。

4 变压器的温度监测及超温报警。

3.9.5 对直流屏的监测功能

1 交流电源电压及电源电流。

2 直流合闸电源电压及电流。

3 直流控制电源电压及电流。

4 充电机运行状态及故障报警信号。

3.9.6 对应急发电机的监测功能

1 发电机已自带微机控制系统时,应能与其联网。

2 应急配电系统的进线、馈出回路,监测其三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等。

3 应急配电系统所有断路器的运行、故障、脱扣器的状态信号。

3.9.7 对低压配电系统的监控功能

1 操作控制功能:0.4kV低压配电系统中,配置电动操作机构的进线、联绝断路器和部分框架式馈出断路器,系统应提供遥控或自动控制分/合闸功能。为了进一步提高配电系统的可靠性,控制软件还应设联锁环节,对装有分励线的断路器监控系统,应能远程自动进行操作。

2 故障紧急处理功能:当低压配电系统电源进线失电时,监控系统应能进行故障的自动应急处理。

1)双路供电时,若有一路进线失电或高压开关跳闸,经延时设定的时间后,系统自动转换成单路供电。此时如果该路变压器超负荷,变配电计算机监控系统自动按事先设定的负荷重要性顺序,从最不重要的负荷开始每隔固定的时间(可按要求设定或更改)逐一断开一路负载,直至变压器不超负荷,从而保证了对重要用户的连续供电。

2) 单路供电时,若这一路的进线失电,经延时设定的时间后,系统将自动断开该路的进线断路器,然后将另一路进线断路器自动接通,保证供电的连续性。

3) 市电全部失电时,经延时设定的时间后两路进线断路器自动断开,同时向应急发电机系统发出启动命令。当柴油发电机应急电源系统完成启动并转人正常运行时,自动接通该系统进线断路器,此时如果应急发电机超负荷,变配电计算机系统仍可自动按事先设定的负荷重要性顺序从最不重要的负荷开始每隔固定的时间(可按要求设定或更改)逐一断开一路负载,直至发电机不超负荷,从而保证了对重要用户的连续可靠供电。

3 其它控制功能

1)无功补偿的自动控制。

2)火灾时非消防负荷电源的自动断电控制接口。

3)公共照明或路灯预设时间控制或照度自动控制显示功能。

4)两台或多台太容量电动机的启动错峰控制。

5)自动记录设备的运行时间,并超过设定时间时报警,避免盲目停电维修,提高设备的运行效率和使用寿命。

6) 计算机监控系统宜选用智能型断路器。

3.9.8 电能质量的监测功能

1 对需要进行高性能电能质量监控的回路

1)稳态参数测量:三相电压、单相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、2~31次的各次谐波含有率等电参数。其中电压、电流的测量精度为0.04%,电能和功率等参数的测量精度是0.2%。

2) 态过程监测:电压、电流<2μs的瞬变(如:电压升、电压中断、电压波动、雷电波、放电、浪涌电流咖动电流等);监测电压凹陷、电压不平衡度、频率变化、电压和电流的总谐波含有率以及2~255次的各次谐波含有率、谐波功率。

3) 自适应波形捕捉:在出现超限或满足其它预设的条件时,电能质量监测单元一方面自动报警,同时自动记录从故障发生前开始直到预先设定的周期数结束的电压和电流的瞬态波形。电流电压采样频率不低于5MHz,应能精确的捕捉至<2μs的电压、电流突变波形。

2 对需进行通用电能质量监测的回路

1) 稳态参数:三相电压、单相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、2-63次的各次谐波含量等电参数。其中电压、电流的测精度为0.1%,电能和功率等参数的测量精度是0.5%。

2) 态过程监测:电压凹陷、电压不平衡度、频率变化、电压和电流的总谐波含量以及2~31次的各次谐波含量等。

3) 稳态波形捕捉:根据预设的条件或前端机发出的指令,通用电能质检测单元可捕捉预先设定的周期数或时间长度的电压/电流的稳态波形。其采样频度为每周波128个采样点。

4)所有的测量的结果通过M0DBUS-RTU工业控制现场现场总线实时传送给前端机。在积累了一定时间的电能质量数据后,可以据以采取治理谐波污染的相应措施,从而既可以改善供电的质量,又可以减少谐波造成的损耗,实现节能,还可以降低谙波对变压器、电容器等设备的损害,延长设备的使用寿命。

3.9.9 管理功能

监控站的计算机监控系统应能实时监控整个配变电系统的运行,并对其运行参数、故障、时间及操作圭己录等进行管理、存档及分析。

1 监控计算机的显示器以图形界面的方式实时显示所有断路器的状态。断路器接通时图标为接通状态,且显示红色;正常分断时图标为分断状态,且显示绿色;出现短路或过载脱扣等故障时,图标为分断状态且显示黄色,同时有声音报警和文字提示。同时,在监控计算机图形界面的相应位置显示出配电系统运行参数的实时值和累计电度值等其它需要显示的信息。

2 监控计算机中建有数据库,按设定的时间间隔自动采集并存储所有的运行参数,并将配电系统的操作记录如操作时间、操作内容、故障发生和排除时间等,也自动记录存档。故障记录可实时打印,也可以事后打印和凋阅,以便值班人员及时了解和分析处理事故。

3 监控计算机根据数据库中存储的数据可以自动生成日负荷表、代表日负荷表及年度报表等报表。这些报表可以在屏幕上随时调阅也可以打印输出;除了用报表的形式,监控计算机还可以用曲线的形式显示在所要求的时间段内的电压、电流以及负荷等参数的历史曲线,当然这些曲线也可以打印输出。

4 当配电系统中出现故障报警时,除有声音报警外,正在工作的显示器画面会自动切换到与故障相关的画面,并弹出事件报警窗口提示发生了什么故障。运行值班人员了解了所发生的故障后,用鼠标点击“报警复位”按钮图标使声音报警停止,并及时通知维护人员处理故障。断路器的放障状态图标只有在故障消除后才会消失。

5 监控站内操作人员桉职责设置不同等级的操作权限:系统工程师为最高权限人,有权进行断路器的远程操作,根据系统需要进行运行/保护参数的远程设置和修改、联锁关系的修改,还可以调阅和打印报表或曲线;值班电工有进行断路器远程操作、凋阅和打印报表或曲线的权限。其他人员无权进行任何操作。

3.9.10 计算机监控系统对配变电所网络监控仪表的选型要求

1 网络电力仪表是变配电所监控系统现场监控层的主要末端设备,是针对电力系统而设计的监控装置,是一种应用于可编程测量、显示、数字通信和多种输出功能于一体的智能化电力仪表;以利监控系统对配电变电所网络参数的实时采样,经过运算处理后能实现对电网中的各项参数的高精度的测量和显示。

2 通过对电网中的电压、电流回路的交流采样,经过运算处理后应能实现对电网中的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和电能的高精度的测量和显示。同时还可以具有多种功能模块,如通讯模块、开关量模块、摸拟量模块等。

3 应具有数字通信接口,(如RS485数字接口), 以实现网络的保护、遥测、通信、遥控、遥调等多种通信功能,且应具有多路脉冲量及模拟量输出,便于实现本地和远程的开关信号检测和控制功能,可实现保护、遥测、通信、遥控、遥凋等多种功能。

4 微机型综合继保装置应具有以下功能:

1)保护功能:过流、速断、单相接地、零序电流、中性点接地过流、过负荷、负序过流(不平衡电流保护)、过/欠电压、重合闸、温度保护等。

2)控制功能:分/合闸控制,重合闸控制报警和信号输出等。

3)测量功能:电流、电压、功率、电能、频率、功率因数、谐波含量等。

4) 监视功能: 有LED屏幕显示测量数据和设备状态。

5) 通信功能: 应具有多个开关量输入和输出标准接口。

5 网络监控仪表的选择应符合如下原则:

1) 先进性:应技术先进、性能优良、功能完善。可根据具体工程规模的大小和智能化程度的不同,配置不同的监控仪表。

2) 实用性: 应结合项目的常规管理摸式的升级和采用新技术的可行性、实用性要求,配置不同的监控仪表。

3) 灵活性: 应考虑产品升级、更换元器件、方便维修、备件采购及系统集成等因素。

4) 可靠性: 产品功能齐全、品质优良、性能可靠、稳定性好、适应运行环境要求。

5) 通用性: 符合通用标准,参数、接口、规约等应符合开放式标准化国际通用标准。

6) 经济性: 应结合工程实际,经技术经济比较确定初懒案,得到业主的认可后确定。

3.9.11 监控系统网络组成的一般原则

1 应根据用户供配电系统的不同要求和特点及规模等不同因素,采用不同的网络形式。以达到经济、适用、安全、可靠的目的。

2 当只有一个变电所且要求不高的小型供配电系统,宜采用单机系统,可以直接采用双绞线(即现场的Modbus总线),将现场的全部设备连接起来,再通过一个RS485/232接口转换器,直接与监控主机连接完成与主机的交换。

3 对于较大用户的供配电系统,宜采用分散分层网络,将现场的所有智能设备接入现场Modbus总线,再将总线通过网关(或网络服务器)转换成以太网与监控主机连接。并通过以太网可以和其它系统如BAS、FAS、SAS等系统连接进行网络通信,以实现信息资源共享。

4 对大型工程且要求较高的供配电系统应进行方案比较、论证,可以采用星形网络或环形网络。

5 监控系统的设计应技术先进、经济实用、通用灵活、安全可靠,符合国家规范要求。

3.10 对有关专业要求

3.10.1 对土建专业的要求

1 配变电所各房间的耐火等级应符合下列要求:

1) 油浸变压器室为一级;

2) 非燃或难燃介质的变压器室,高压配电室(含少油断路器)、高压电容器室(含油浸式电容器)不应低于二级;

3) 低压配电室,干式变压器室,真空断路器或非燃介质断路器的高压配电室、低压配电室、低压干式电容器室,不应低于三级。

2 配变电所的门应为防火门,井应符合下列要求:

1) 配变电所位于高层建筑主体(或裙房)内,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

2〕配电在无充油装置的配变电所内,当高、低压配电室中间有隔墙时,墙上的门应为乙级铡门;

3)配变电所位于地下层时,通向相邻房间或走道的门应为甲级防火门;

4)配变电所位于普通多层民用建筑一层内,通向相邻房间或走道的门应为乙级防火门;

5)配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;

6)可燃性油浸变压器室通向配电装置室或变压器之间的门应为甲级防火门;

7)配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

3 配变电所内各房间之间的通道门宜为双向开启门或向电压低的房间一侧开启。

4 配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。

5 配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的措施。

6 高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。

7 变压器及配电装置室的门宽,应按最大运输件的外部尺寸加0.3m,门高加0.5m设计。

8 配电室长度大于7m时,应设有两个出口,并宜设置在配电室的两端,两个出口的距离超过6cm时宜增加一个出口。

9 当配变电所设在楼上或地下室,应设有设备运输吊装孔,其吊装孔的尺寸和结构件的负荷能力应能满足最大设置的运输吊装需要。

10 油浸变压器室的内墙宜为砖墙勾缝、刷白、配变电所其他房间为抹灰刷白。

11 配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面,有通风要求的变压器室和电容器室,应采用抬高地坪的方案,且其地面应设有坡向中间通风洞2%的坡度。

12 设置地下室的配变电所,为防止地面水的浸入,其地面应抬高,且不小于100mm~300mm。

13 配变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应考虑防雨、水,防渗及排水措施。

3.10.2 对暖通专业的要求

1 变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于菊45℃。进风和排风的温度差不宜大于l5℃。

2 在采暖地区的值班室、控制室及兼作值班室的低压配电室应设有采暖设备,采暖温度不低于18℃,配电室的最低温度不低于5℃。

3 变压器室、电容器室,当采用机械通风时,如周围环境污秽或有酸、碱、粉尘等介质,应加装空气过滤器口

4 配变电所设置在地下室时, 宜采用机械通风设施, 其通风管道应采用非可燃材料制作。多台变压集中安装的大型变配电室,当温度不能满足要求时,宜设置冷风降温设施。

5 当控制室、配电装置室内设有蒸汽或热水采暖设备时,其管道应采用钢管焊接,并不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

6 设置在地下室的配变电所,应保证运行和卫生条件要求,当不能满足要求时,宜设置通风换气系统。

7 装有六氟化硫的配电装置和变压器的房间,其排风系统应设底部排风口。

8 设置在地下室的配变电所的干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室宜设置吸湿机。

9 设置在地下室的配变电所,应根据消防要求设排烟系统。

3.10.3 对绐排水专业的要求

1 配变电所中消防设施的设置:一类建筑设在地下室的配变电所,宜设火灾自动报警系统及固定式灭火装置;二类高层建筑的配变电所,可设置火灾自动报警及手提式灭火装置。

2 设在地下室配变电所的电缆沟和电缆夹层,应设有防水、排水措施,其进出地下室的电缆管口处均应设有挡水板及采取防水砂浆封堵等措施。

3 有人值班的配变电所宜设有厕所及上下水设施。

4 电缆沟、电缆隧道及电缆夹层等低洼处,应设有集水坑,并通过排污泵,将积水排出。

5 配变电所不应有与其功能要求无关的管道和线通过。

3.11 附录

3.11.1 变电所高低压电器及母线选择

1 10(6)kV/0.4kV变电所高低压电器及母线选择,见表3.11.1-1。

注:1高、低压电器及导体规格仅满足了温升条件,选择的其他条件见本措施第5章。

2低压母线仅为相母线及中性母线,未包括PE线。

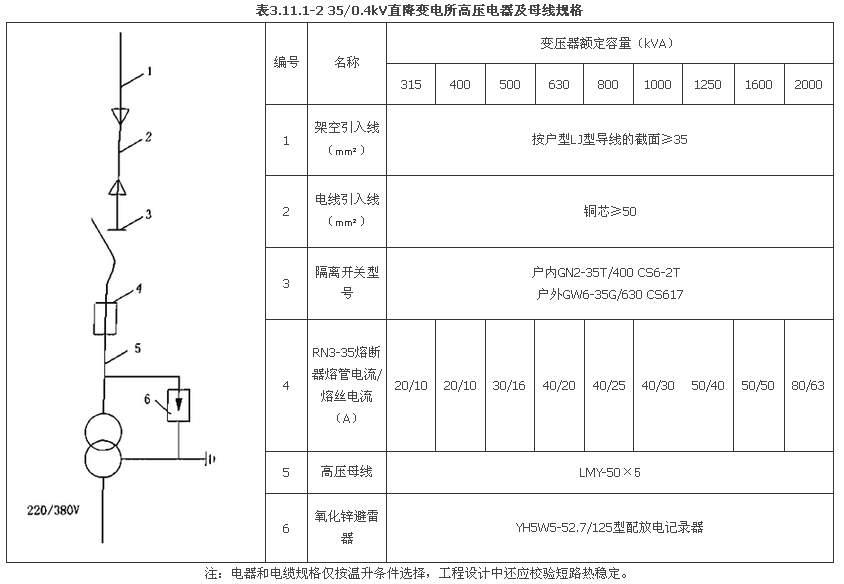

2 35/0.4kV直降变电所高压电器及母线选择,见表3.11.1-2

3.11.2 35kV高压开关柜的布置

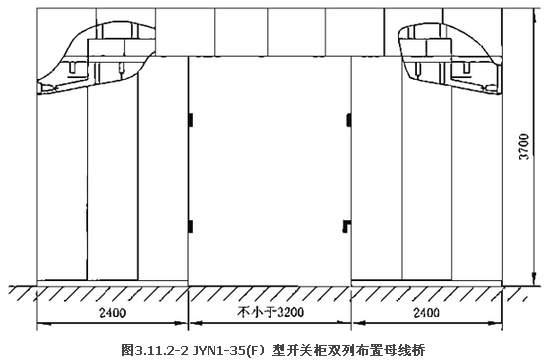

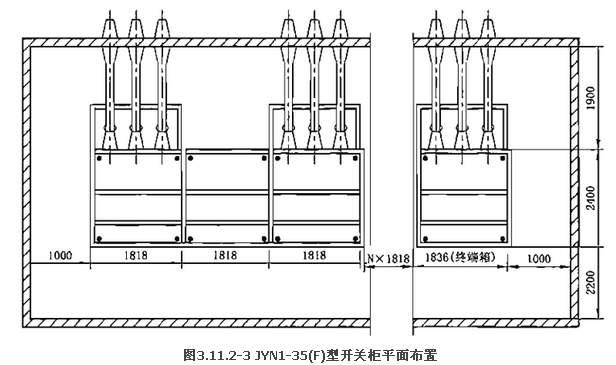

1 JYN1-35(F)型高压开关柜的布置图见图3.11.2-1~3.11.2-5。

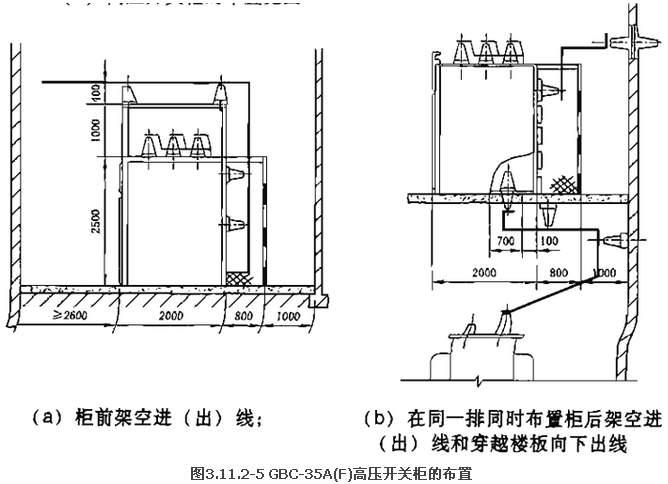

2 GBC-35A(F)高压开关柜的布置见图3.11.2-5。

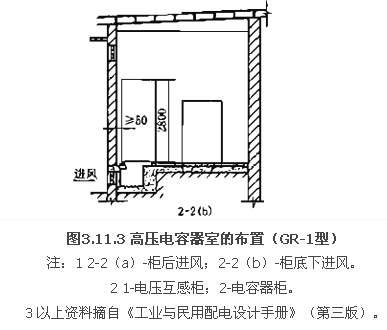

3.11.3 高压电容器的布置见图3.11.3。

注:1环境温度按40℃,变压器过负荷系数1.1选择。当环境温度不同或过载能力另有要求时可适当调整。

2电缆多根并列无意间隙敷设时降容修正系数0.8。

3中性点接地线,依据变压器D-Ynll接法。

3.11.5 户外箱式变电站

户外箱式变电站供电系统见图3.11.5。

注:1 本方案适用干双电颧供电系统,采用高供高计,适用于电负荷较大且供电半径较大的用户配电 。

2 1"-4"l0kV环网柜配电所构成山kV供电环网系统,运行方式为开环,开环点由设计确定。3 5"10kV环网柜配电所可作为放射式配电的终端变配电所。

4 10kV配电采用单母线分段接线,配电柜采用手车式方案。

5 二次接线根据实际要求由设计确定。

6 摘自国家建筑标准设计图集03D603《住宅小区建筑电气设计与施工》。

3.11.6 保护及监控仪表

1 10kV高压系统保护及监控仪表的选择见表3.11.6-1。

2 低压配电系统综合电力测控仪表的选择见表3.11.6-2。

4应急电源

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于民用和一般工业建筑工程中额定电压230/400V应急电源系统。包括机组容址量2000kW及以下的自备应急低压柴油发电机组、EPS应急电源装置、UPS不间断电源装置、蓄电池组、太阳能光伏蓄电池电源系统的设计。

4.1.2 应急电源的设置原则

1 应符合规程规范的要求。

2 根据不同建筑物的性质,用电负荷的特殊性和重要性及负荷等级,确定应急电源系统。

3 应落实由市政电网引入电源的技术条件、稳定性和可靠性,并宜由业主与供电部门签订相关供电协议作为设计依据。

4 应进行技术经济方案比较。

4.1.3 下列电源装置可以作为应急电源:

1 独立于正常电源的柴油发电机组。

2 供电网络中独立于正常电源的专用馈电回路。

3 EPS应急电源装置。

4 UPS不间断电源装置。

5 蓄电池组:可以直接用于直流系统,或是由充电机及切换装置组成的直流电源供电系统。

6 太阳能光伏蓄电池电源系统。

4.1.4 应急电源装置的设置,应符合下列规定:

1 特别重要负荷,应考虑一路电源故障或在检修期间,另一路电源发生故障的可能性,在只有两路电源的情况下,宜设置柴油发电机组作为应急电源;

2 一级负荷的用户,当只有一路高压电源时,应设柴油发电机组电源装置,以保证一级负荷的供电可靠性;

3 EPS应急电源装置主要用于应急照明系统及允许中断供电时间为0.25s以上的负荷;

4 UPS不间断电源装置主要用于中断供电时间不允许超过亳秒级的用电负荷,如电子计算机实时通信及控制装置的通信中心、金融中心、安防中心、消防中心、监控中心等;

5 在一项工程中, 根据负荷性质和市电电源的具体情况,可以同时设置不同的应急电源装置;

6 不同的市政电源条件下应急电源的配置要求, 参见表4.1.4。

注:1 应急电源的配置采用集中式EPS配置方案、具体工程中可以采用按防火分区、按搂号、按搂层配宜或采用灯具内自带电源装置。

2 应急照明包括备用照明,疏散照明及安全照明,其允许断电时间,安全照明不大于0.25s,疏散照明及备用照明不大于5s,其中金融商业场所的备用照明不大于1.5s,宜采用EPS作为应急电源装置。

3 消防中心、计算计算、通信及监控中心等,是以计算饥为主要的监控手段,进行实时性监控,要求应急电源在线运行,需要配置UPS不间断电源装置或工艺设备自带不间断电源装置。

4 A~D及①~⑧注释见附录4.6.1。

4.1.5 应急供电线路的选择应符合下列要求:

1 应满足火灾或因其它故障导致正常电源停电时的连续供电要求,其线路应选用铜芯导线或电缆,额定电压不低于500V;

2 凡建筑物内火灾自动报警系统保护对象分级为特级,消防供电负荷等级为一级的消防设备供电干线及支线,应采用矿物绝缘电缆,当线路和敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火型电缆;

3 凡建筑内火灾自动报警系统保护对象分级为一级,消防供电负荷等级为一级的消防设备供电干线及支线,宜采用矿物绝缘电缆,当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火型电缆;

4 凡建筑物内火灾自动报警系统保护对象分级为二级、消防供电负荷等级为二级的消防设备供电干线及支线,应采用有机绝缘耐火型电线、电缆:

5 消防设备的供电线路,应满足火灾时的正常供电,其导线截面的选择可适当放宽。

4.1.6 应急配电设备的选择应符合下列要求:

1 火灾时使用的配电箱、互投箱应为防火型,箱面应加注“消防”标志;

2 断路器的额定电流不应小于电动机额定电流的115%。,并应设置短路保护,不应设置过负荷保护和剩余电流保护,必要时只动作于信号;

3 消防用电设备应采用专用回路供电,并应在末级配电箱处设置双电源自动切换装置:

4 置于地下室的发电机组, 其控制及配电设备宜选用防潮型产品;

5 设置在储油间的电气设备,应按H-1级火灾危险场所选型。

4.2 柴油发电机组

4.2.1 民用和一般工业建筑工符合下列情况之一时,宜设置自备应急柴油发电机组;

1 为保证一级负荷中特别重要的负荷用电时;

2 用电负荷为一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或技术经济不合理时;

3 大、中型商业大厦及建筑高度超过100m的公用建筑,当市是中断,将会危机人的生命安全或造成重大财产和经济损失时。

4.2.2 柴油发电机组的容量选择

1 在方案及初步设计阶段,柴油发电机组的容量可以按全工程总变压器容量的 10%~2O%进行估算。

2 施工图设计阶段应根据一级负荷,消防负荷及重要的二级负荷进行计算,并应满足功率最大一台电动机的启动条件。

3 按其供电范围内的总设备容量计算柴油发电机容量,计算公式如下:

Pc=K·Kx·Pn/η (4.2.2-1)

式中Pc——发电机组的额定功率(kW);

K——可靠系数(取1.1~1.2);

Kx——需要系统(见第2章负荷计算之2.6.2条);

Pn——总设备容量(kW);

η——并联机组不均匀系数,一般取0.9,单台时取1.0.

4 按最大一台电动机启动条件校验发电机的容量,即:

Pc≥K·P1+P (4.2.2-2)

式中Pc——柴油发电机额定功率(kW);

K——发电机组供是负荷中最大一台电动机的最小启动倍数(见表4.2.2);

P1——最大一台电动机额定功率(kW);

P——在最大一台电动机启动之前,发电机已带的负荷(kW)。

5 当柴油发电机组除为消防、安防等负荷供电,同时还为其它非消防重要负荷(如:宴会厅、大型商业营业厅、高级客房、计算机房等照明及部分客梯等)供电时,在火灾发生时,应自动切除非消防重要负荷。发电机的容量应按消防负荷及非消防重要负荷之间的较大者确定发电机的容量。

6 有电梯和消防水泵负荷时,在全电压直接启动最大一台异步电动机情况下,发电机母线电压应不低于额定电压的80%,当无电梯负荷时,发电机母线电压应不低于额定电压的75%。电动机的最小启动倍数见表4.2.2.

7 发电机的使用容量应考虑海拔高度及温度漫度等环境的影响。

4.2.3 机组选型应满足下列要求:

1 宜尽量选择机组外形尺寸小、结构紧凑、重量轻、且耗油和辅助设备小的产品,以减少机房的面积和高度。

2 启动装置保证在市电中断后l5s内自启动供电,并具有三次自启动功能,其总计时间不大于30s。自启动方式为电气启动(启动电源为直流电压24V)。

3 冷却方式的选择应根据建筑物特点、对应急电源的运行要求、建筑物所处的环境及配置条件,选择下列冷却方式之一的机组:

1) 闭式水循环风冷的整体机组。当其没有足够的进、排风通道的条件时,可将排风机、散热管与主体分开。单独放在室外,用水管将室外的散热管与室内地下层的柴油机组相连接;

2) 闭式水循环水冷机组。

4 发电机宜选用无刷型自动励磁方式,并选择耗油量少、效率高的产品。

5 宜选用单台机组,且额定容量不宜超过2000kVA。当需多台机组为同一系统并联供电时,发电机组总台数不宜超过4台, 此时单台机组的额定容量不宜超过唧kVA;当受并列条件限制时, 可分区设置。

6 选用多台机组时, 应选择型号、规格和特性相同的机组和配套设备。7 为同一系统供电的发电机组在两台以上时,应考虑机线并列(并机)运行,但不考虑与当地电力系统的并联运行。其并机的基本条件是:待并机组与系统的相序、电压波形一致((电压波形畸变率不大于10%且都是正弦波)。机组的并机方式,可采用手动准同期法;当两台自启动机组并机时,应采用自动同期法,在机组间同期后再向负荷供电。

4.2.4 发电机房的位置选择

1 发电机房宜靠近一级负荷或配变电所,可设置在建筑物的首层、地下一层或地下二层。

2 当设置在地下室时,宜至少一面靠外墙的非主入口及背风侧,以便于设备的进出、通风及排烟等。

3 应便于设备运输、吊装和检修。

4 应避开建筑物的主要出入口及主要通道;以免在机组定期维修、保养时,影响人员进出。

5 不应设置在厕所、浴室等潮湿场所的下方或相邻,以免渗水影晌机组运行。

4.2.5 发电机房设备布置应符合下列规定:

1 应符合机组运行工艺要求,力求紧凑、保证安全及便于维护;并应符合下列要求:

1)机组宜横向布置,管线较短,方便管理操作;当受建筑限制时,也可纵向布置;

2)单机容量大于500kW的多台机组宜设控制室;

3)机房与控制室、配电室贴邻布置时,发电机出线端及电缆沟宜布置在靠近控制室及配电室侧;

4)机组之间、机组外廓至墙的距离应满足搬运设备、就地操作、维护检修或布置辅助设备的需要,机房内机组布置参见图4.2.5,有关尺寸不应小于表4.2.5中数值;

注: 表中尺寸为实际经验数据,在设计时不宜缩小,如机组按水冷却方式设计时,柴油机端距离cs可适当缩小,如机组需要设消音装置时同,尺寸需另外考虑。

2 辅助设备宜布置在柴油机侧或靠机房侧墙,蓄电池组宜靠近其所属柴油机;3 当控制屏、配电屏布置在发电机室,应布置在发电机端或发电机出线侧,其操作通道不小于下列数值:

1) 屏前距发电机端不小于2m;

2) 屏前距发电机侧不小于1.5m。

4.2.6 发电机组的排烟系统设计,应符合下列规定:

1 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘处理后再行排放,以免污染环境。

2 每台柴油机的排烟管应单独引出室外,宜架空敷设,也可敷设在井道中。排烟管弯头不宜过多,井能自由位移。为防止凝结水回流,水平敷设的排烟管道宜设有0.3%~0.5%的坡度坡向室外,并在管道最低点装排污阀。

3 机房内的排烟管道采用架空敷设时,室内部分应敷设隔热保护层,旦距地面2m以下部分隔热层厚度不应小于60mm。当排烟管架空辙设在燃油管下方或沿地沟设需穿越燃油管时,还应考虑安全措施。

4 排烟管较长时,应采用自然补偿段、加大排烟管直径,排烟阻力不能超过柴油机的要求,若无条件,应装设补偿器。

5 排烟管与柴油机排烟口连接处,应装设弹性波纹管。

6 排烟管过墙处应加保护套,伸出屋面或侧墙的烟管出口端,应加装防雨帽。

7 非增压柴油机和废气涡轮增压柴油机均应在排烟管上装设消音器。两台柴油机不应共用一个消音器,消音器应单独固定。

4.2.7 发电机组的通风散热系统设计,宜符合下列规定:

1 热风出口宜靠近且正对柴油机散热器;

2 热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头;

3 热风出口的面积应为柴油机散热器面积的1.5倍;

4 热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙;

5 机组设在地下层,热风管无法平直敷设而需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两处;

6 当热风通道直接导出室外有困难时,可设置竖井导出;

7 当机组无法安排热风出风口时,可采用分体式散热机组,柴油机夹套内的冷却水由水泵送至分体水箱冷却,由于柴油机冷却水接口处静水压一般不超过40~50kPa,因此,分体水箱安装高度不应超过机线高度的4~5m,否则需加辅助泵;

8 机房应有足够的新风补充,进风口的面积应为机组散热器面积的1.6倍;

9 若空气的进、风口的面积能满足要求时,应采用机械通风并进行风量计算,发电机的发热量应向生产厂家索取;

10 进风口宜正对发电机端或发电机两侧。

4.2.8 发电机组的消音隔振系统设计,宜符合下列规定:

1 应采取机组消音及机房隔音综合治理措施,治理后环境噪音不宜超过表4.2.8所列数值;

2 机房四周墙壁和屋顶等维护结构;一般应具有计权隔声Rw≥35dB;

3 机房设备出入的大门及人员出入的小门的计权隔声量Rw≥35dB;

4 机房与控制室之间的隔声门窗,计权隔声量Rw≥dB;

5 柴油发电机组应设置具有良好减震性能的隔振基础;置于楼层中的机组应设置专用的幅振装置,防止机组底座振动产生的结构噪声对邻近房间的干扰:

6 机房的管道应采用减震支架;7 进、排风系统用消声装置和高温排烟消声器,应选用专业厂商提供的可靠产品,或由专业单位进行设计制造。

4.2.9 储油设施的设置应符合下列规定:

1 当燃油来源及运输不便时,宜在建筑物主体外设置40~64h耗油量的储油设施;

2 机房内应设置储油间,其总存储量不应超过1m燃油量,并采取相应的防火措施;

3 日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵;

5 高层建筑内、柴油发电机房的储油间的围护构件的耐火极限不低于二级耐火等级建筑的相应要求,开向发电机房的门应采用自行关闭的甲级防火门;

6 通向室外的输油管道宜设有防冬季油冷凝的加热措施。

4.2.10 发电机应急供电系统设计,宜符合下列规定:

1 特别重要负荷,包括一级负荷中消防负荷,宜由独立设置的应急电源母线供电。应急电源母线应由市电与应急发电机用双电源供电切换开关(ATSE)进行切换,严禁其他负荷接入应急供电系统。

2 在非火灾情况下,当非消防重要负荷需由柴油发电机组供电时,该负荷宜由单独母线段供电,一旦市电停电可由发电机组向该段母线供电。当火灾发生时,应将该段母线自动切除,以保证消防负荷的供电。

3 发电机应急电源与正常电源的转换功能性开关在三相四制系统中宜选用四极开关。

4 应急电源供电系统应在正常电源故障停电后,快速、可靠的启动,使重要负荷恢复供电,以减少停电造成的损失。

5 消防设备或控制系统(如:消防电梯、消防水泵及消防水平、安防中心、控制中心、通信中心等),均应设置末端双电源互投装置。

6 应急供电系统应尽量减少保护级数,不宜超过三级。

7 消防用电设备的末端电源不宜设置过负荷保护电器,必要时过负荷保护装置只动作于信号,不动作于切断电源。

8 应急配电系统宜按防火分区设计,配电干线一般不宜跨越火分区,分支线路不应跨越防火分区。

9 用电坦较大或较集中的消防负荷(如消防电梯、消防水泵等),应采用放射式供电:应急照明等分散匀负荷可采用干线式供电。

1o 应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线同时有电(即热备状态),并在主电源故障时,以手动、自动方式转入应急状态。

11 末端双电源互投箱分支线路宜为放射式供电。

4.2.11 机房的电气线(缆)选择及敬设方式,应符合下列规定:

1 机房、储油间宜按含柴油及潮湿环境选择电力电缆或绝绿导线;

2 发电机至配电屏的引出线宜采用耐火型铜芯电缆、封闭式母线或矿物绝缘电缆;

3 强电控制、测量线路应选择铜芯控制电缆或铜芯电线;

4 控制和电力配线宜穿钢管埋地或沿电缆沟敷设;

5 当设电缆沟时,沟内应有排水和排油措施,电缆线路沿沟内,支架敷设可不穿钢管,电缆线路不宜与水、油管线交叉。

4.2.12 发电机组的自启动系统设计,应符合下列规定:

1 机组应始终处于准备启动状态,一类高层建筑及有一级保护对象建筑物的发电机组,应设有自动启动装置,当市电中断时,机组应立即启动,并在30s内供电。二类高层建筑及有二级保护对象建筑物的发电机组,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。市电恢复时,机组应自动退出工作,并延时停机。

2 防灾用电设备的电动机应错峰启动,避免同时启动而造成柴油发电机组熄火停机。对于大型工程应依次启动应急照明、排烟风机、正压风机、消防电梯,然后再启动消防水泵。对于中小型工程可先启动大容量电动机,然后再依次动中、小容量电动机。

3 自动启动机组的操作电源、热力系统、燃料油、润滑油、冷却水以及室内环境温度等,均应保证机组的随时启动条件,水源及能源供应必须具有足够独立性,不得受工作电源停电的影响。

4 自备应急低压柴油发电机组宜果用电气自启动方式,电气启动设备应按下列要求设置:

1)电气启动用蓄电池电压宜为12V或24V,容量应按柴油机连续启动不少于6次确定;

2) 蓄电池组应尽量靠近启动电机设置,并应防止油、水浸入;

3)应设整流充电设备, 其输出电压宜高于蓄电池组的电动势50%,输出电流不小于蓄电池10h放电率的电流。

5 发电机组与市电系统电源不应并网运行,并应设置防止误并网的可靠联锁。

6 选择自启动机组时,应满足下列技术要求:

1)当市电中断供电时,单台机组应能自动启动,并在30s内向负荷供电;当市电尺有所恢复正常后,应能自动切换和自动延时停机,由市电向负荷供电;

2)当连续三次自启动失败,应能发出报警信号;

3〕应能隔窒操作机组停机;

4〕机组应符合国家标准《自动化柴油发电机分级要求》的规定;

5〕机组应能自动控制负荷的投入和切除;机组应能自动控制附属设备及自动转换冷却方式和通风方式。

7 机组并列运行时,一般采用手动准同期。若两台自启动机组需并车时,应采用自动同期。

4.2.13 发电机组的接地应符合下列规定:

1 发电机中性点接地应满足下列要求:

1)只有单机组时,发电机中性点应直接接地,机组的接地型宜与低压配电系统接地型式一致;

2)当两台机组并列运行时,机组的中性点应经刀开关接地;当两台机组的中性导体存在环流时,应只将其中一台发电机的中性点接地;

3) 当两台机组并列运行时,两台机组的中性点可经限流电抗器接地;

4) 发电机中性导体上的接地刀开关,可根据发电机允许的不对称负荷电流及中性导体上可能出现的零序电流选择;

5) 采用电抗器限制中性导体环流时,电抗器的额定电流可按发额定电流的25%选择,阻抗值可按通过额定电流时其端电压小于10V选择。

2 发电机房下列外露可导电金届部分应做等电位联结:

1)应急发电机组的底座;

2)日用油箱支架;

3)金属管道(如:水管、采暖管、输油管、通风管等);

4)钢结构建筑的钢柱;

5)钢门(窗)框、百叶窗、有色金属框架等;

6)墙上固定消声材料的金属固定框架;

7)配电系统的PE(或PEN)线。

3 机房内电气系统的下列外露可导电部分应与PE(PEN)线可靠连接:

1) 发电机的外壳:

2) 电气控制箱(屏、台)壳体;

3) 电缆桥架、线钢管、固定电器的支架等。

4 机房的防雷、防静电设计,符合下列要求:

1) 发电机房按三类防雷建筑物设置防雷措施,当发电机房附设在主体建筑物内或地下室时,防雷类别应与主体建筑相同;

2) 当柴油发电机组燃油由建筑物外通过管道送至日用油箱时,燃油管道需做防静电接地。

5 柴油发电机房的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地、电信接地、变配电室接地宜采用共用接地装置,接地电阻不大于1Ω。

4.2.14 柴油发电机房对相关专业的要求

1 对给排水专业的要求:

1) 柴油机的冷却水水质,应符合产品技术要求;

2) 柴油机采用闭式循环冷却系统时,应设置膨胀水箱,其装设位置应高于柴油机冷却水的最高水位;

3) 冷却水泵。应为一机一泵,当柴油机自带水泵时, 宜设一台备用泵;

4) 机房内应设有洗手盆和落地洗涤槽。

2 对暖通专业的要求:

1)宜利用自然通风排除发电机间内的余热,当不能满足工作地点的温度要求时,应设机械通风装置;

2)当机房设置在高层民用建筑的地下层,应设防烟、排烟及补充新风的设施;

3)排除机房有害气体所需排风量宜按表4.2.14-1选取;

4)机房各房间温度宜符合表4.2.14-2所列数值;

5) 对安装自启动机组的机房,应保证满足自启动温度需要,当环境温度达不到启动要求时,应采用局部或整机预热装置。在湿度较高地区, 应考虑设防结露装置。

3 对土建专业的要求:1)机房宜有良好的自然采光和通风;

2)发电机间应有两个出入品,其中一个出入口的大小应满足搬运机组的需要或预留吊装孔;门应采取防火、隔音措施,井应向外开启;发电机间与控制室及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施、并开向发电机间;

3)储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;

4)机房内的噪声应符合国家噪声标准规范的规定;当机房噪声达不到要求时,应作消音、隔离处理;

5)机组其出应采取减震措施,当机组设置在主体建筑物内或地下室时,相应结构件应能满足机组的动、静载荷要求,并应防止与房屋产生共振;

6)柴油机基础应采取防油浸的设施,可设置排油污沟槽;机房内管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施;

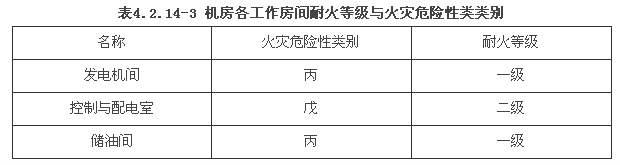

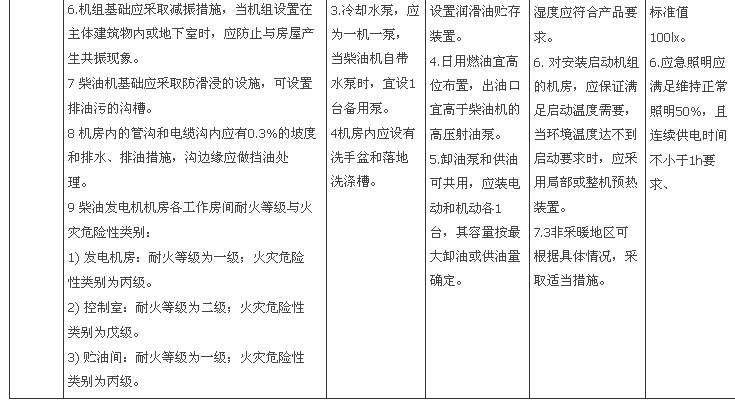

7) 机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别,见表4.2.14-3。

《2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 技术措施.动力》4.3 EPS电源装置

4.3.1 EPS电源装置的选择,宜符合下列要求:

1 EPS电源装置宜用作应急照明系统的备用电源,适用于电感性及混合性的照明负荷。

2 EPS电源装置应按负荷性质、容量及要求的持续供电时间等因素选择,供电时间不应小于90min;其输出功率不小于所连接的应急负荷总容量的1.3倍。

3 10kW及以下小容量可选用单相EPS电源,10kW以上宜选用三相EPS电源。

4 应急电源装置的切换时间,应满足下列要求:

1) 用作安全照明电源装置时,不应大于0.25s;

2) 用作疏散照明电源装置时,不应大于5s;

3) 用作备用照明电源装置时,不应大于5s,金融、商业交易场所不应大于1.5s。

5 应急电源装置,宜配置通信接口。

6 EPS电源装置的本体噪声应低于55dB。

4.3.2 集中式EPS电源装置容量较大时,宜在电源侧采取高次谐波的治理措施。

4.3.3 EPS电源系统各级保护装置之间应有选择性配合。

4.3.4 EPS供电系统的设置,宜符合下列要求:

1 当应急负荷较集中时,宜设置集中式EPS电源系统;

2 大型工程应急负荷分散时,宜分区(如:按楼号、楼层或按防火分区等)集中设置EPS电源系统;

3 当应急照明回路较少(如:1~5回路),回路容量在2kW以内时,宜分散设置EPS电源装置;

4 正常情况下,宜由市电供电,当市电故障的失电时,由静态开关自动切换至EPS应急电源供电;

5 EPS电源装置宜设有由消防中心控制的功能。

4.3.5 EPS电源装置的交流输入电源应符合下列规定;

1 大型集中式EPS电源装置的输入电源宜采用交流220/380V三相供电,并宜符合下列要求:

1)电源系统宜采用两路电源供电,其中备用电源可为应急柴油发电机组。

2)交流输入的电源系统,除符合国标《半导体电力变流器》中第4.1.1条关于交流电网的规定外,尚应符合下列条件:

①流输入电压的持续波动范围一般应±10%;

②旁路电源必须满足负荷容量及特性要求;

③总谐波含有率不应超过10%。

3)当交流输入侧电压偏移不能满足要求时,电源端宜采用洞压变压器。

4)交流输入电源,不宜引自带其它冲击性负荷的同一变压器用户母线段。

5) 输入、输出回路宜采用电缆线路。

2 集中式EPS电源装置宜选用柜装整体式成套产品。根据容量和台数决定是否需要设置专用机房,一般宜与楼层配电室同室配置,其交流输入电源宜由两路低压配电回路。3 分用设置的EPS电源装置一般选用箱式产品,可分解安装在竖井或照明箱处,其交流输入电源可为220V单相回路供电。

4.3.6 EPS电源装置室设计,应符合下列规定:

1 电源装置室宜接近负荷中心,进出线方便。不应设在厕所、浴池或其它经常积水场所的正下方或贴邻。

2 当EPS电源装置的蓄电池采用密封阀控蓄电池时,装置室与蓄电池室可以合并设置。如果配套采用其它类型蓄电池,且此类型蓄电池在某种工况下,有有害气(液)体溢出时,装置室与蓄电池室应分开设置。装置附近应设有检修电源。

3 EPS电源装置室应有良好的防尘设施,室内环境温度宜在5~30℃。相对湿度宜在35%~85%范围内,需要时也可设置空调系统。

4 EPS电源装置室应根据蓄电池的安全运行条件和标准及对人体的损害程度、设置通风措施,使用害气体不至于聚集,导致事故发生。

5 整流器柜,逆变器柜、静态开关柜等安装距离和通道宽度不宜小于下列数值:

1) 离墙安装时,柜体与墙间维护为1m;

2) 柜前巡视通道为1.5m;

3)柜顶距天棚净距应依据装置制造厂提出的最小距离、电缆桥架、管线及照明灯具的安装要求决定。

6 电源装置室应采取防止鼠、蛇等小动物进入柜内的措施。

7 室内的控制电缆,应与主回路电缆分开敷设。如达不到上述要求时,控制线应采用屏蔽线或穿钢管敷设。

4.3.7 EPS电源装置的接地宜符台下列要求:

1 接地型式宜与主体工程的接地型式相一致;

2 电源输出端中性点宜接地;

3 接地装置应满足人身安全、设备安全及系统正常运行的要求;

4 机房的交流工作接地、安全接地、直流工作接地、防雷接地等各种接地系统,宜共用一组接地装置;接地电阻桉其中最小值确定;

5 各系统的接地应采用单点接地,其系统内宜采用等电位联结措施;当各系统共用一组接地装置时,各系统宜分别采用接地线与共用接地装置连接;

6 机房应设有接地干线和接地端子。

4.4 UPS不间断电源装置

4.4.1 符合下列情况之一时,应设置UPS不间断电源装置:

1 当用电负荷为不允许中断的,如实时性计算电子数据处理装置系统等;

2 用于允许中断供电时间为毫秒级的重要场所(如:监控中心、消防中心通信系统、计算机房及安防中心等)。

4.4.2 UPS不间断电源装置的选择, 应符合下列规定:

1 UPS不间断电源装置,适用于电容性和电阻性负荷,当为电感性负荷时,则应选择负载功率因数自动适应不降容的不间断电流装置;

2 电源装置的输出功率选择:对电子计算机系统供电时,其额定输出功率应大于计算机各设备额定功率总和的1.2倍;对其它用电设备供电时、为最大计算符合的1.3倍。

3 蓄电池组容量,应根据用户性质、工程的电源条件,停电时持续供电时间的要求选定;4 UPS不间断电源的工作制式,宜按在线运行连续工作制考虑;

5 UPS不间断电源装置的本体噪声,在正常运行时不应超过75dB,小型不间断电源装置不应超过65dB。

4.4.3 容量较大时应考虑UPS不间断电源装置所含的高次谐波电流对变压器、供电线路、电容补偿装置和供电电网的影响,谐波量超过限值时应采取谐波治理措施。

4.4.4 不间断电源系统设计时,其配电系统各级保护装置之间应有选择性配合。

4.4.5 在TN-S系统中,如果负载要求N线与大地等电位时,应考虑采用隔离变压器、或采用专用变压器为UPS不间断电源供电,在装置的出线端形成独立的TN-S或TN-C-S系统。

4.4.6 UPS不间断电源的交流输人电源、装置室及接地系统的设计要求,参照本章4.3节EPS电源装置的第4.3.4~4.3.7条。

4.5 太阳能光伏电源装置

当主体工程设有太阳能光伏电源系统时,宜利用太阳能光伏电源系统作为应急电源。

光伏电池组件由于太阳光的照射产生电效应,对蓄电池组充电并通过逆变器将直流转换为交流,向用电负荷供电。

光伏电源系统宜与市电并网运行,向一般负荷供电,也可以向应急负荷供电。当发生火灾,自动接通应急负荷,同时切除一般负荷。

4.5.1 我国各地区太阳能资源的分布和利用条件

我国地处北纬4°~52.5°、东经73°~135°的北半球区域,各地的太阳年辐射总量931~2334kWh/㎡·年之间,平均值为1633kWh/㎡·年。全国太阳能资源分布的五个类型地区,见表4.5.1。

注: 1类地区为太阳能资源最丰富的地区,2类地区为太阳能资源较丰富地区。3类地区为太阳能资源中等地区,4类地区是太阳能资较差地区, 5类地区是太阳能资源最少地区。

从表4.5.1可见,我国是太阳能资源相当丰富的国家, 1、2、3类地区约占全固总面积的2/3以上,年太阳辐射问题高于1389kWh/㎡·年,年日照时数大于2200h,具有利用太阳能的良好条件。特别是1、2类地区,人口稀少、居住分散、交通不便,太阳以资源的利用前景相当可观。

4.5.2 太阳能光伏电源系统的组成

1 为交流负荷供电的光伏电源系统,-般由太阳能电池组件,逆变器、保护开关、控制器、储能装置(蓄电池组)及其充电装置等组成。将直流变换为交流,向交流用电负荷供电。

2 为直流负荷电的光伏电源系统,由太阳能电池组件与蓄电池及相应配电设备组成,直接向直流负荷供电。

3 为提高光伏电源系统的供电可靠性,宜采用井网型光伏电源系统,即正常惰况下外电网与光伏电源系并网运行,以达到节能的目的,当外网故障失电时,即由光伏电源系统自动向负荷供电。

4.5.3 太阳能光伏电源系统容量的确定

1 太阳能光伏电池组件容量的确定:太阳能光伏电池组件由太阳能电池片经串并联组合形成不同规格的电池板。电池片的主要材料分单晶硅、多晶硅和非晶硅三种,太多数(约占80%左右)都选用光电转化效能、性价比较好的多晶硅材料制作。

1)太阳能光伏电池组件的功率由下式确定:

式中 Wp——太阳能光伏电池组件功率(kW);

P——照明和其它应急负荷功率之和(kW);

m——每天持续的供电时间(h);

K——冗余系统(取1.6~2);

R——当地平均日照时间(h)。

2)太阳能光伏电池组件的额定输出功率与负荷输入功率之比,一般取2:1~4:1(根据每天所需供电时间及连续阴雨天等因素决定)。

3) 太阳能光伏电池组件的面积大小由太阳能电池组件单位面积的发电量(-般按120W/㎡计算)决定,即:

式中S——太阳能电池组件的总面积 (㎡);

E——太阳能电池组件单位面积发电量(120W/㎡);

Wp——太阳能电池组件的总功率(kW)。

2 蓄电池的型式选捧和容量确定:

1) 用于太阳能光伏电源的蓄电池宜选用铅酸蓄电池(含胶体蓄电池),只有在高寒地区的户外系褓用镉镍电池。

2) 蓄电池组的容量由下式计算确定:

式中A——蓄电池组容量(A·h);

P——照明和其它应急负荷功率之和(kW);

m——每天需持续的供电时间(h);

n——连续阴雨天数(天);

K——-冗余系统(1.6~2);

U——蓄电池组电压(V)。

4.5.4 光伏电源系统的选择1 民用建筑应急照明宜选用储能式并网型交流光伏电源系统。

2 用于室外照明的电源,宜选用分散式并网型光伏电源系统。

3 无外部电源条件、分散的居民用户的供电源,宜选用储能式交流光伏电源系统。

4.5.5 太阳能光伏电源系统的运行,应满足下列要求:

1 当电网停电时,应首先切断系统的非应急负荷,以保证太阳能光伏电源对应急负荷的正常供电;

2 为应急照明负荷供电时,其供电持续时间不应小于90min;

3 光伏系统的电源装置应具有自动监测、控制保护功能,开关柜等设备应有明显标志;

4 当太阳能光伏电源与市电电网系统采用并网运行方式时,尚应符合下列规定:

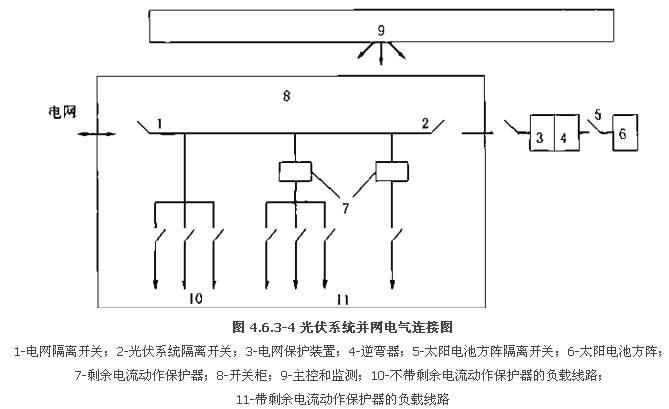

1)光伏电源系统的接线方式应与市电电网的接线方式相同(参见附录4.6.3-4), 并应设有电能计量装置;

2)采用不可逆流的并网方式时,应在供电变压器的输出端设置逆流检测装置;

3)光伏电源系统在其功率调节器与供电负荷之间应设置隔离开关,在市电电网与负荷之间也应设置隔离开关;

4)光伏电源系统在并网处宜设置专用的低压开关箱(柜),并设置专用标识;

5)光伏电源系统与电网连接的开关柜中应设置手动和自动断路开关,并且有可视断开点的机械开关(除非当地供电部门要求,一般不应采用电子式开关)。

4.5.6 并网型太阳能光伏电源系统输出的电能质量, 应符合下列规定:1 光伏电源系统的电压与电网接口处的电压允许偏差值: 三相制式时为额定电压的±7%,单相制式时为额定电压的+7%~-l0%;

2 光伏电源系统应与电网同步动行,频率偏差不应大于±0.5Hz;

3 光伏电源系统的输出端总谐波电流含有率应不小于其功率调节器输出的5%;

4 光伏电源系统并网运行时,逆变器向电网馈送的直流分量,不应超过其交流额定值的1%。

4.5.7 并网型太阳能光伏电源系统的保护和检测控制装置的设置,应具有如下功能:

1 当并网接口处的电压超过表4.5.7规定的范围时,光伏系统应通过其自动监测电压及并网切断控制功能装置,立即停止向电网送电。

2 光伏电源系统在并网接口处的频率偏差超出规定限值时,频率保护装置应在0.2s内动作与电网断开。

3 当电网失压时,防孤岛效应保护装置应在2s内将光伏电源系统屯电网断开。

4 光伏电源系统与电网系统之间应设置相应的短路保护装置。当电网短路时,逆变器的过电流应不大于额定电流的l.5倍,并应在1.5倍,并应在0.1s内将光伏系统与电网断开。

5 非逆流型并网光伏系统,应在电网供电变压器次级设置逆流检测装置。当检测到的逆电流超出逆变器额定输出的5%时,逆向功率保护装置应在0.5s至2s内将光伏电源系统与电网断开。

6 光伏系统与电网之间设置的隔离开关和断路器均应是断中性导体开关电器。

4.5.8 太阳能电池组件的安装宜符合下列要求:

1 在我国,太阳能电池组件的安装方向应是正南方向,并应有一定的倾斜角度,安装的倾斜角度见表4.5.8;

2 在建筑物上安装的太阳能电池组件,应与建筑、结构专业相配台、不影响建筑外观及结构的安全;3 组件的排列安装应留有必要的维护、保养空间及结构承载安装条件;

4 安装位置应考虑周围环境,避开建(构)筑物、树木对阳光的遮挡,应满足太阳能光伏组件不少于4h日照时数的要求;

5 太阳能光伏组件的安装不应跨越建筑物的伸缩缝安装。

4.5.9 太阳能光伏电源系统的线缆选择与敷设,应符合下列要求:

1 线缆选择应根据具体安装环境条件选择导线或电缆。

2 太阳能电池组件之间及太阳能电池组件引入室内部分的室外缆线,均应穿金属管保护,金属管应做防腐处理。管路中间设置接线盒时,应加装跨接线并进行防腐处理。室外部分金属保护管在屋顶应与防雷接地装置可靠连接,室内部分应与配电箱箱体可靠连接。

3 由太阳能电池组件引人室内的直流线路应采用金届管或金届线敷设。不同回路宜单独穿管敷设。沿线敷设时,光伏发电直流部分线路宜设专用线槽,当与其它线路合用时,应在线槽内加装金属隔板。

4 直流线路的耐压等级应高于太阳能电池阵列最大输出电压的1.3倍。

5 直流线路额定载流量应高于线路短路保护电器整定值。短路保护电器整定值应高干太阳能电池阵列的标称短路电流。

6 每个太阳能电池“组件串”,应分别由缆线引至接线箱内的汇流母线,且在引至汇流母线前分别设置隔离电器和短路保护电器。

7 接线箱宜设置在室内干燥场所的便于操作及维护位置。

4.5.10 太阳能光伏电源系统的防雷设计,应符合下列规定:

1 设置在民用建筑物上的光伏电源系统,均应采取防直击雷及防雷感应措施,执行《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)。

2 独立安装在建筑屋顶的太阳能电池组件,采用金属固定构件时,每排(列)金属构件均应可靠联结,由相互联结的金属构件形成屋顶避雷带。由金属构件形成的避雷带网格尺寸、面积不应超过《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的相关规定。每一避雷带网格不得少于两点与建筑物屋顶避雷装置可靠联结。采用非金属固定构件时,不在屋顶避雷装置保护范围之内的太阳能电池组件及其固定构件,应单独加装避雷装置。

3 光伏电源系统的直流部分线路,在引人建筑时应设置防雷电感应装置,各回路均应设置隔离开关及自动保护开关。并网的光伏电源系统在并网开关箱(柜)内,应设置电网电源的防雷电感应装置。

4 支架、紧固件等金届材料应与建筑物接地系统可靠连接。

4.6 附录

4.6.1 应急电源配置说明

1 A二路独立电源是指由不同的上级变电站引来的二路专用电源,或是由同一变电站不同的变压器母线段引来的二路专用电源,该不同的变压器应由不同的高压电网供电。

2 B一路公用电源是指引自公用干线的电源,即一路电源为二户或多户供电。

3 C二回路电源,是指由同一上级变电站的同一台变压器母线段引来的二路电源,或由不同变压器母线段引来的二路电源,但该变电站是由同一高压电网供电的。

4 D二路低压电源是指二路低压220/380V电源,该二路低压电源应是引自变电所的二台不同的变压器母线段。

5 ①双市电+发电机+EPS(UPS)是指由双路市电、发电机及EPS(UPS)等组成的应急供电系统。如图4.6.1-1。

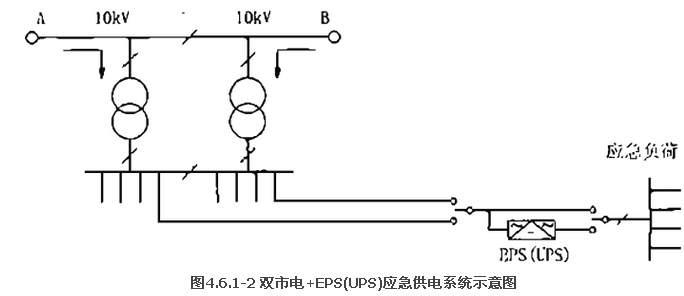

6 ②双市电+EPS(UPS)是指由二路高压电源及EPS(UPS)组成的应急供电系统。如图4.6.1-2。

7 ③市电+发电机+EPS(UPS)是指由一路市电、发电机及EPS(UPS)组成的应急供电系统,如图4.6.1-3。

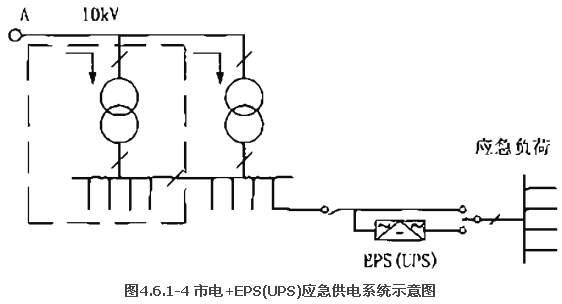

8 ④市电+EPS(UPS)是指由市电及EPS(UPS)组成的应急供电系统。变压器高压侧是一路独立电源,变压器可以是二台,也可以是一台,如图4.6.1-4。

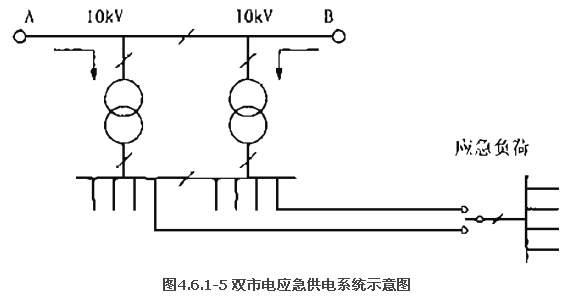

9 ⑤双市电是指由二路市网电源组成的应急供电系统,不设置EPS(UP5)电源装置。如图4.6.1-5。

10 ⑥双市电+发电机是指由二路市电及发电机组成的应急供电系统,如图4.6.1-6。

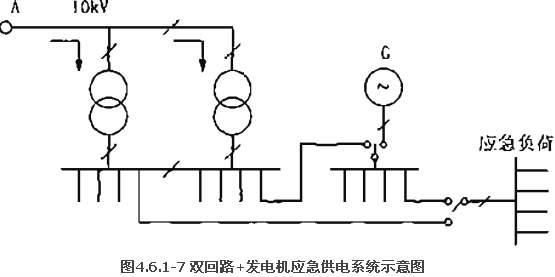

11 ⑦双回路+发电机是指由一路高压电源供二台变压器,由变压器及发电机组成的应急供电系统,如图4.6.1-7。

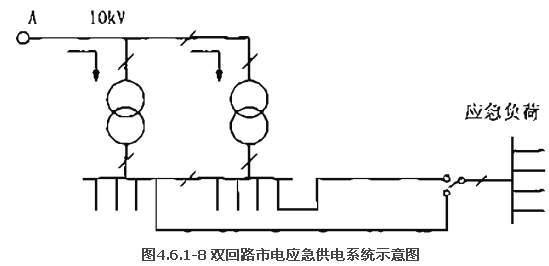

12 ⑧双回路市电是指由高压电源为一路,设二台变压器由二台变压器低压侧引出的二回路低压电源组成的应急供电系统。如图4.6.1-8。

4.6.2 柴油发电机组设计资料

1 柴油发电机房进排风口面积见表4.6.2-1。

注:1 进风口净流通面积按大于1.5-1.6倍散热器迎风面积估算。

2 排风口净流通面积大于散热器迎风面积1.25~1.5倍。

3 进风量包括发动机进气量、发动机和水箱散热的冷却空气量。

4 进排风口面积适用于普通型排风消声装置,在排风道设有加压风机时,采用括号内数据。

5 风道加设高流阻消声器时,需要根据消声器产品要求,加大风道尺寸或增加加压风机。

6 闭式水冷却系统只需将自来水系统引人机房,开机前加满水箱即可(水质按厂家要求满足)。

7 如消声要求不高的场所,可不加进、排风消声器和二级排烟消声器。

8 机房环境温度按4.2.14第2款4)要求设计。北方地区冬季加保温措施。南方地区夏季加降温措施。

9 所有尺寸仅作参考,设计时需按工程项目作修改。

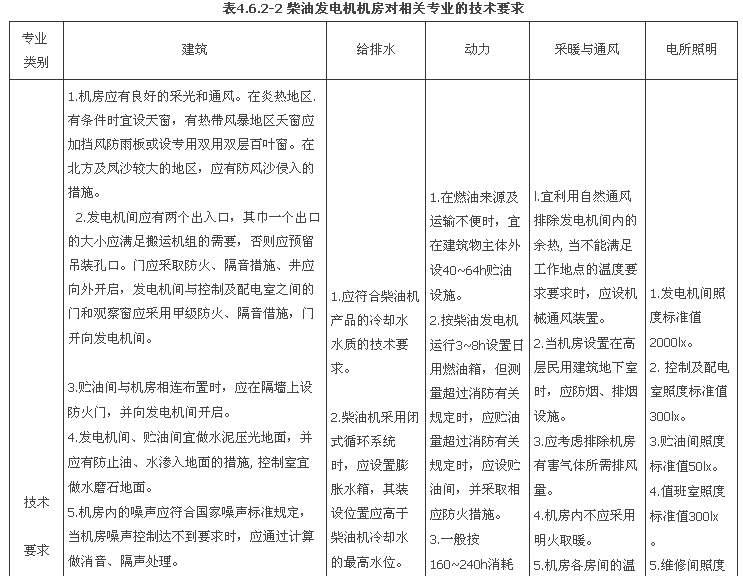

2 柴油发电机房对相关专业的技术要求见表4.6.2-2。

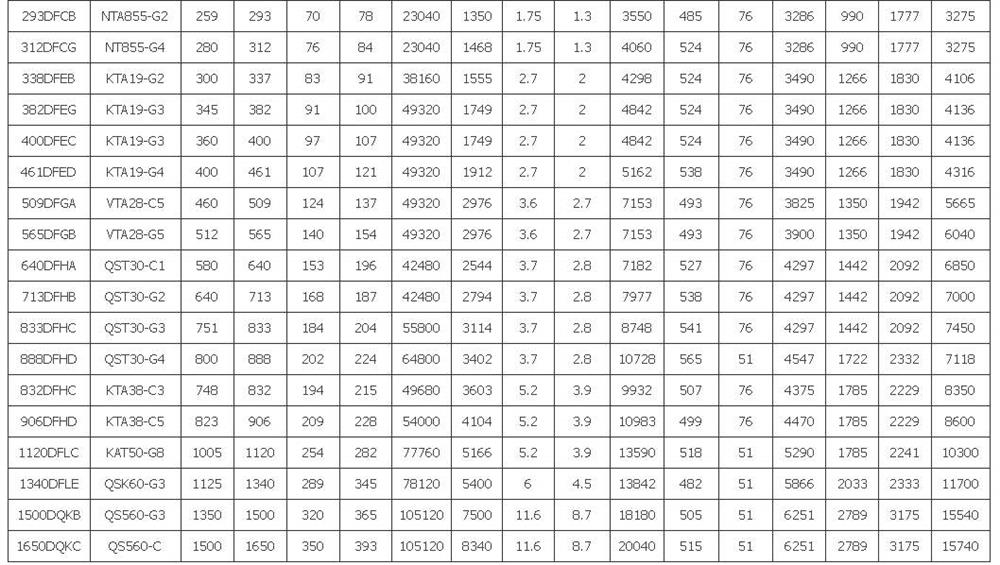

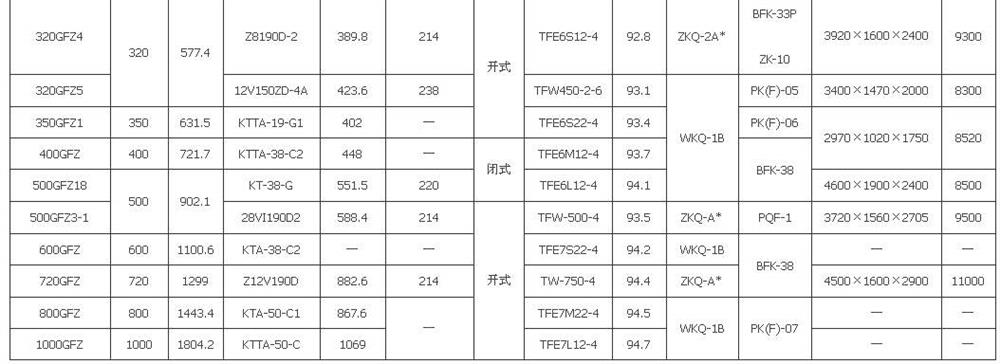

3 柴油发电机组性能见表4.6.2-3、4.6.2-4。

注:1 本图为美国康明斯电力系统TM发电机组原始数据。

2 自2000年10年1日起康明斯奥南(Cummins Onan)已更名为康明斯电力系统TM(Cummns Power CeneratorTM)。

3 以上发电机设计资料摘自国家建筑标准设计图集D202-1~2《备用电源》(2002年合订本)。

4 柴油发电机组打术指标见表4.6.2-5~4.6.2-6。

4.6.3 光伏电源设备选择

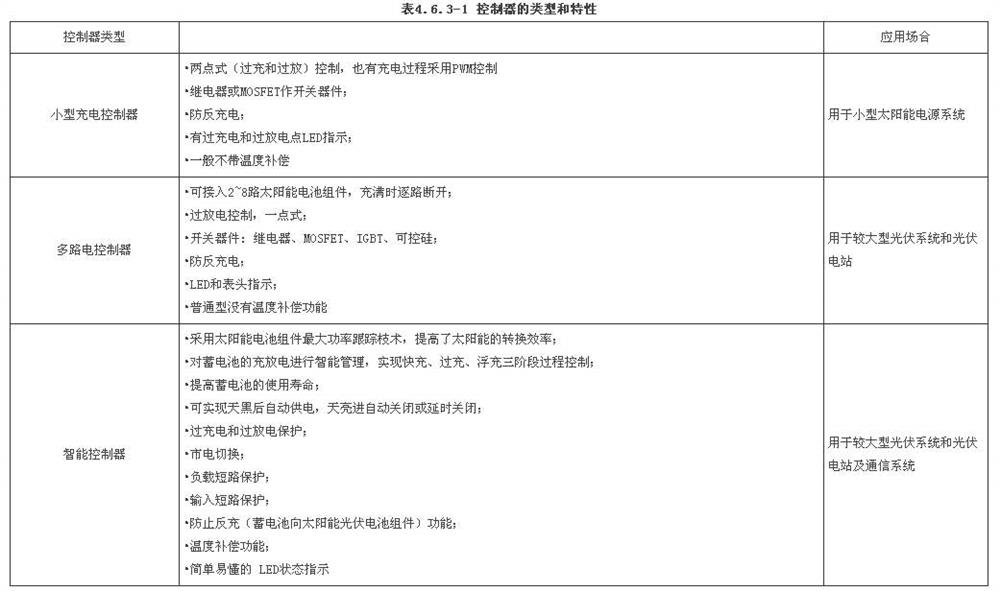

1 控制器

太阳能光伏电源控制器采用最大功率点跟踪(MPPT)和脉宽调制(PWM)技术,控制电路以微处理器或DSP芯片为核心,可以极大地提高太阳能的转换效率,并通过对充放电过程迸行智能控制,延长蓄电池的使用寿命,实现长期免维护自动运行。

目前国内生产的控制器类型见表4.6.3-1。

2 铅酸蓄电池

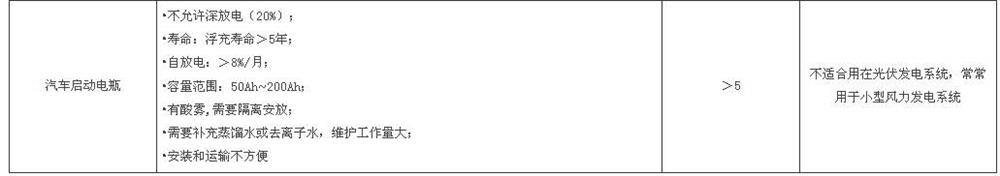

蓄电池能将白天太阳能电池组件的能量尽量储存下来,满足连续阴雨天照明用电的需要的需要,但容量不宜过大,使蓄电池处于亏电状态,将影响蓄电池的寿命。常用铅酸蓄电池,铅酸蓄电池的分类和技术特性见表4.6.3-2。

3 逆变器

逆变器可分为自激式振荡逆变和他激式振荡逆变,按照波形可以分为方波逆变器和正弦波逆变器。主要功能是将蓄电池的直流电变成交流电,经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、 额定电压等匹配的正弦波交流电源, 供系统终端用户便用。

逆变器的失效将导致恶性断电事故, 逆变效率和可靠性是其关键参数。逆变器的技术指标见表4.6.3-3。

4 并网型光伏电源系统电气接线图见图4.6.3-4~4.6.3-5。

4.6.4 EPS电源装置

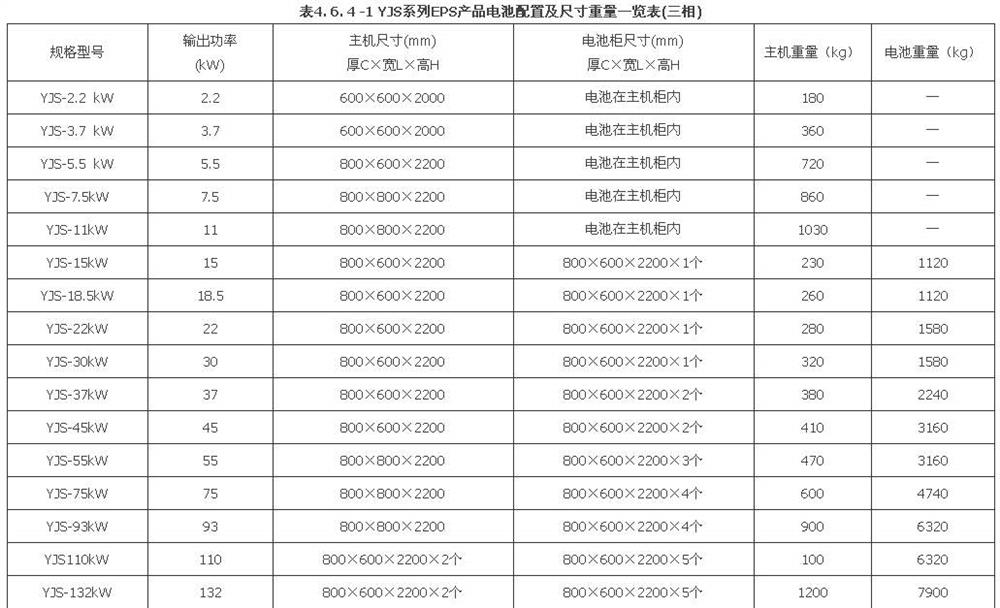

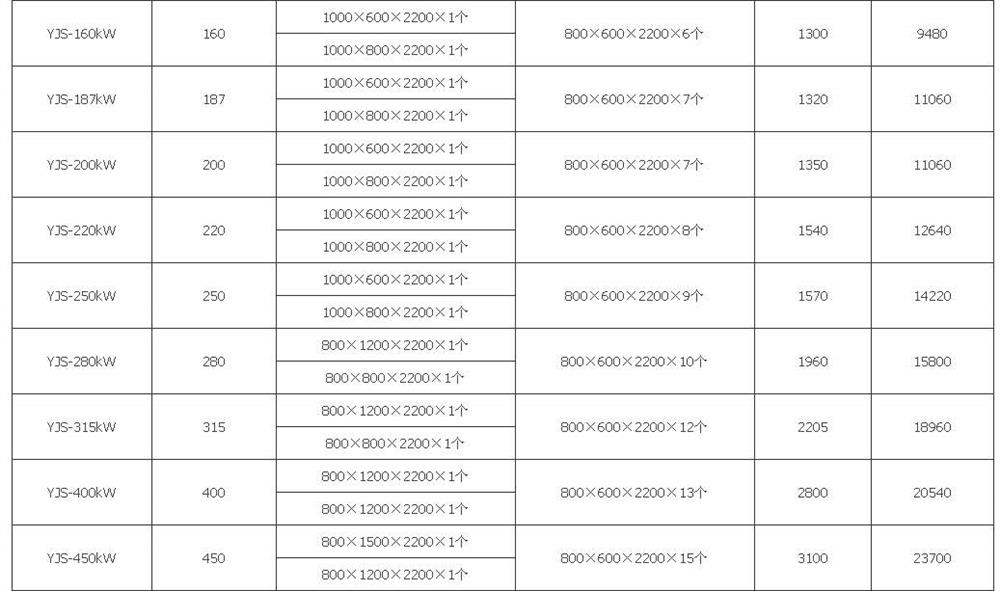

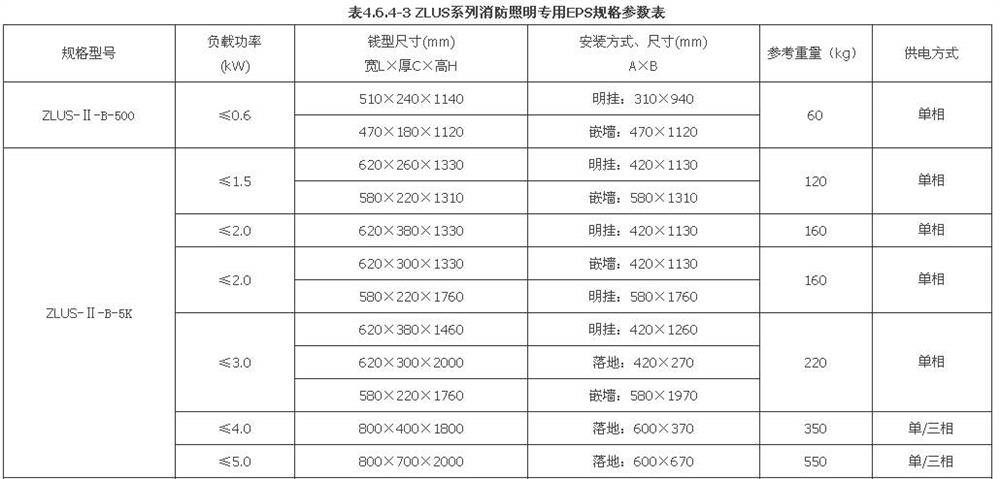

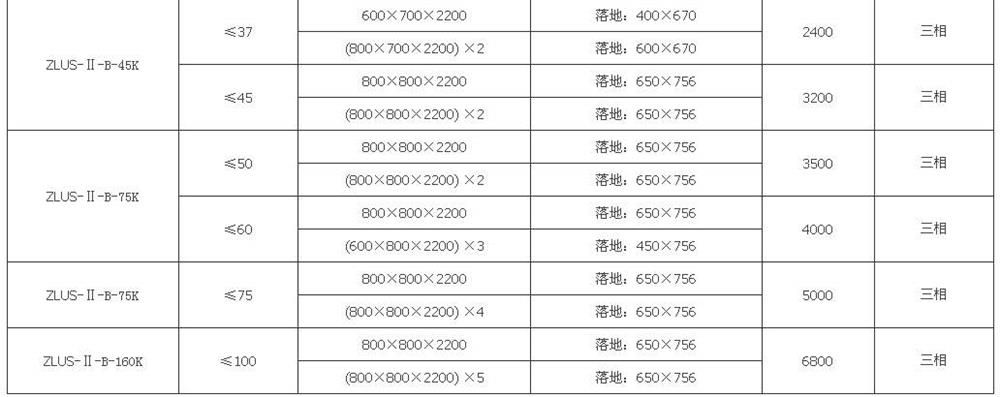

1 YJS系列应急电源装置见表4.6.4-1~表4.6.4-2。

2 ZLUS系统EPS电源装置见表4.6.4-3。

5低压配电

5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于新建、扩建和改建民用及一般工业建筑工程交流1kV以下的低压配电系统设计。

5.1.2 低压配电系统的设计原则

1 低压配电系统设计应根据工程性质、规模、负荷容量及业主要求等综合考虑确定。供电可靠性和供电质量应满足规范要求,采用经济合理、节能环保 技术成熟的先迸设备。

2 系统接线应简单、操作安全、方便维修,并具有一定的灵活性;变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数一般不宜超过三级。

3 应根据发展的可能性,各级低压配电屏(柜、箱)宜留有适当数量的备用回路。在没有明确的预留要求时,备用回路数宜按总回路数的250%考虑。

4 引自公用电网的低压电源线路,应在电源进线处设置电源隔离开关及保护电器。由本单位配变电所引入的专用回路,可以装设不带保护的隔离电器。

5 由树干式配电系统供电的配电箱,其进线开关应选用带保护的开关电器,由放射式配电系统供电的配电箱,进线开关可选用隔离开关。

6 单相用电设备,宜均匀的分配到三相线路。

5.1.3 低压配电系统设计的节能措施

1 应选择国家认证机构确认的标准产品,并优先选用高效节能、环保的电气产品和设备。严禁采用国家已明令禁止的淘汰和高耗能产品和设备。

2 变电所、配电小间(竖井)、配电箱、照明箱等,宜深入负荷中心。

3 无功补偿装置宜优先采用就地补偿方案,并符合下列规定;

1)高压异步电动机应采用高压补偿装置;

2)低压动力负荷集中处(如:冷冻机房、水泵房等),视负荷情况可采用低压就地集中补偿装置;

3)发光元件功率因数较低的照明灯,均应选用自带无功补偿装置的灯具;

4)均匀分布的小动力、插座等负荷,宜在变电所集中设置补偿装置。

4 配电系统的主干线路,应优先选用电缆或密集性封闭母线等阻抗较小的配电线路。

5 配电线路应采用三相电缆, 当必须采用单芯电缆时, 应采用呈品字形捆绑设的方式,以降低线路感抗。

6 线缆截面的选择,应根据线路性质、负荷太小、敲设方式、通电持续率等特点,按允许电流和经济电流密度值进行综合技术经济比较后确定,配电干线载面一般可适当加大。

7 当配电系统的负荷中含有非线性负载(如:变流器、电子设备等),且产生的谐波含量超过规定限值时,在靠近谐波骚扰源处,宜就地设置抑制谐波的滤波装置,或订货时向供货商提出相关技术设备配套要求。

8 降低线路损耗,提高供电可靠性,不宜采用多拼电缆线路。当必要时,亦不宜超过三根电缆拼接。

9 尽量采用自然能源,光导照明、光伏电源、自然采光等。

5.1.4 低压配电系统的设计要求

1 供电可靠性和供电质量应满足规范要求。

2 节省有色金属消耗,减少电能损耗。

3 经济合理,推广先进技术。

4 变电所低压配电系统,在下列情况宜设联络线:

1)为节日、假日节电和检修的需要;

2)有较大容量的季节性负荷;

3)周期性用电的科研单位和实验室等;

4)供电可靠性要求。

《2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 技术措施.动力》5.2 低压配电系统

5.2.1 居住小区配电系统

1 系统方案:一股采用放射式、树干式、或是二者相结合的配电系统,为提高供电可靠性也可采用环形网络配电系统。小区供电宜留有发展所需的备用回路。

2 对一般住宅的多层建筑群,宜采用树干式或环形网络式供电。当采用环网供电方式时,变压器容量不宜大于1250kVA。电源箱可以放在一层或室外。

3 住宅以外的其它多层建筑、或有较大的集中负荷及重要的建筑,宜由变电所设专线回路供电。

4 小区内的二类高层(18层及以下)建筑我,应根据用电负荷的具体情况,小区变电所可采用放射式或树干式配电系统。电源柜(箱)置于一层或地下室内,电源柜(箱)至室外的线路应留有不少于2回路的备用管,照明及动力电源应分别引入。

5 小区内的一类高层(l9层及以上)建筑,小区变电所宜采用放射式配电系统,由变电所设专线回路供电,且动力及照明电源应分别引入。

6 小区的路灯电源,应与城市规划相协调,其供电电源宜由专用变压器或专用回路供电。

5.2.2 多层建筑配电系统

1 配电系统应满足计量、维修、管理、安全、可靠的要求。动力、照明配电系统应分开设置。

2 电缆或架空进线处应设置电源箱, 箱内应设置总进线开关、分路开关及防雷保护电器。箱体一般安装在室内, 当须安装在室外时, 应选用室外型电源箱。

3 每栋住宅楼的进线开关应选择带剩余电流保护的四级开关,剩余电流保护宜动作于信号。

4 多层住宅的楼梯照明电源、保安对讲电源、有线电视前端箱电源等公用电源,应单独设置计费电表。

5 多层住宅的垂直干线,宜采用三相供电系统。

6 底层有商业设施的多层住宅,住宅与商业设施电源应分别引入并分别设置电源进线开关。商店的计费电表宜安装在各核算单位,或集中安装在电表箱内。

7 非住宅建筑的其它多层建筑,其配电系统设计应符合下列原则:

1)向各楼层配电小间或配电箱配电的系统,宜采用树干式或分区树干式系统;

2)每路干线的配电范围划分,应根据回路容量、负荷密度、维护管理及防火分区等条件,综合考虑;

3)由楼层配电间(箱)向本层各分配电箱的配电,宜按放射式或与树干式相结合的方式设计。

8 学生单身宿舍配电线路应设保护设施,公寓式及有计费要求的单身宿舍,宜设置计费电表。

9 计费方式应满足供电或物业管理部门的要求。

5.2.3 高层建筑低压配电系统

1 根据照明及动力负荷的分布情况,宜分别设置独立的配电系统。

2 对重要负荷(如:消防电梯等),宜从配电室以放射式系统直接配电,并设末端双电源自动切换装置。

3 向高层供电的垂直干线系统,视负荷大小及分布状况, 可采用如下配电形式:

1)插接母线式系统,宜根据功能要求分段供电;

2)电缆干线式系统,宜采用三相电缆线路通过专用T接箱引至配电箱,或采用预制分支电缆线路配电,其供电范围视负荷分布倩况决定;

3)应急照明可以采用分区树干式或树干式配电系统。

4 高层住宅楼层配电,宜采用单相配电方式,选用单相电度表分户计量。走廊、搂梯间、电梯厅剿用场所照明,应单设配电回路并设计费电度表,电度表应安装在配电室内。

5 计费电度表后宜装设断路器,电度表宜安装在各层配电同的电表箱内或分户安装。

6 高层宾馆、饭店、宜在每套客房设置客房配电箱, 由配电间或配电箱以放射式或树干式回路向客房配电箱供电;贵宾房应采用放射配电。

5.2.4 配电间

1 配电间是指楼层内安装配电箱、控制箱、垂直干线、接地线等所占用的建赃间。

2 配电间的位置,宜接近负荷中心、进出线方便、上下贯通。

3 配电间的数量应视搂层的面积大小、负荷分布和大搂体形及防火分区等综合因素确定,一般以㎡左右设一个配电间为宜。当末级配电箱或控制集中设置在配电间时,其供电半径宜为30~50m。

4 配电间的空间大小应视电气设备的外形尺寸、数量及操作维护要求确定。需进入操作的配电间,其操作通道宽度不应小于08m,不进入操作的,可以只考虑管线及设备的安装尺寸,但配电间的深度不宜小于0.5m。

5 配电间内电缆桥架,插接式母线等线路通过楼板处的有孔洞应封堵严密。

6 配电宜应设不低于丙级标准并向外开的防火门,墙壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。

7 进入的配电间,应设有照明、火灾探测器等设施。

8 配电间内的电缆桥架与照明箱、或照明箱与插接母线之间净距不小于100mm。

9 配电间内高压、低压或应急电源线路相互之间的间距应不小于300mm,或采取隔离措施,高压线路应设有明显标志。有条件时,强、弱电线路分别设置在各自的配电间、弱电间内, 受条件限制必须合用配电间时、强、 弱电线路应分别在配电间(或弱电间)两侧敷设或采取防止强电对弱电干扰的隔离措施。

5.2.5 照明配电箱

1 照明配电箱的设置,宜按防火分区布置并深入负荷中心。

2 供电范围宜符合下列原则:

1)分支线供电半径宜为30~50m;

2)分支线铜导线截面不宜小于15mm ;

3)分支回路载流量宜按不小于10A设计,光源数量不超过25盏,回路容量不超过2kW;

4)电压损失应满足规范,见表5.6.2-2。

5.2.6 动力箱、控制箱

1 动力箱宜设置在负荷中心, 控制箱鳃置在被控设备的附近0

2 链式接线的配电系统,每个链式回路的动力箱台数不宜超过5台;其总容量不宜超过 10kW。

3 控制箱或动力箱的电源进线用树干式供电方式时,进线端设有隔离功能的保护电器,并应考虑保护的选择性配合。当进线采用专线回路电时,可只设隔离电器。

4 控制回路电压等级除有特殊要求者外,宜选用交流220V或380V。

5.3 低压配电线路保护

5.3.1一般要求

1 低压配电线路应根据系统发生不同故障的可能,设置相应的保护装置,一般宜设置如下保护装置:

1)短路保护;

2)过负荷保护;

3)接地故障保护。

2 配电系统的各级保护之间应有选择性配合。

3 配电系统的保护应与系统的接地型式相匹配。

4 配电线路的设计,应确保在发生故障时能及时的自动切断故障线路。

5.3.2 短路保护装置的设置,应满足下列要求:

1 低压配电线路的短路保护,应在短路电流对导体及其连接造成危害之前,切断故障线路。

2 短路保护电器宜选用断路器或熔断器,其分断能力应能切断予期的最大短路电流。

3 电缆线路宜按如下条件进行短路热稳定校验:

1)对于短路电流持续时间不超过5s的电缆线路,其截面积选择应满足下式规定:

式中S——绝缘导体的线芯截面(mm);

Ik——短路电流有效值(均方根值,kA);

l——短路电流持续的时间(s);

K——取决于保护导体、绝缘和其他部分的材料以及初始温度和最终温度的系数,可按现行国家标准《电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体》GBl6895.3 计算和选取。

对常用的不同导体材料和绝缘的保护导体的K值可按表5.3.2-1选取。

注:1 PVC为聚氯乙烯,当采用交联聚乙烯电缆时,初始温度为90℃,最终温度为250℃,其绝缘系数K值可采用铜芯143,铝芯94。

2 当计算所得截面尺寸是非标准尺寸时,应采用较大标准截面的导体。

2) 当低压空气断路器生产厂家提供I2t气短路电流热效应曲线时,宜按I2t气热效应进行校验。即由:

式中 (SK)2——表示电缆所允许的最大热效应;I2t——表示断路器保护范围内的最大短路电流产生的热效应(厂家提供)。

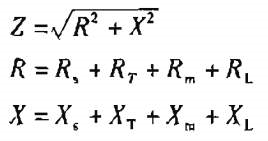

3)低压网络三相短路电流周期分量有效值,按下列计算:

式中 Ik——三相短路电流周期分量有效值(kA);

Uc——变压器低压侧额定电压(400V);

式中 Z、R、X——短路回路总阻抗、电阻、电抗(mΩ);

Rs、Xs——高压侧电力电阻、电抗(mΩ);

RT、XT——变压器电阻、电抗(mΩ);

Rm、Xm——母线电阻、电抗(mΩ);

RL、XL——缆线路电阻、电抗(mΩ);

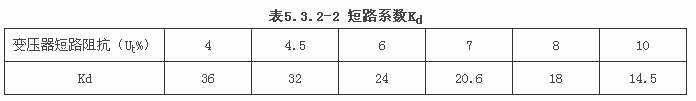

在系统资料难以获得时,可按系统的高压侧短路容量为无限大作为基准值,计算出变压器低压出口处的短路电流值,以此作为变压器总开关及开关柜母线等设备的选择依据。变压器低压出口处短路电流的计算式如下:

式中 Uc——变压器低压侧额定电压(0.4kV);

Uk%——变压器的短路阻抗百分数;

Sr——变压器额定容量(MVA);

Kd——短路系数见表5.3.2-2;

Sd——变压器的短路容量(MVA)。

4 短路保护应装设在各相线上,对于N线不引出的三相三线TT系统可只装设在两个相线上。

5`TN系统中性线N的保护与开断原则如下:

1)一般情况下利用相线上的保护电器保护N线。当N线的截面等于或虽小于相线截面,但已能被相线上的保护电器所保护时,N线可不装设保护电器。当相线上的保护电器不能保护N时,则N线应设有单独的保护电器(如:加装零序保护或剩余电流保护电器)。

2) N线一般不应开断;当需开断N线时,则应将相线同时断开。

3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导线断开。

4)在TN系统中严禁开断PEN线,不得在PEN线上单独装设开关电器;当必须开断PEN线时,应将其相线同时断开。

6 当越级切断故障回路,不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断时,符合下列情之一者,在线路截面减小或镦设方式变化处可不装设短路保护:

1)上一级保护电器能有效保护的线路,且此线路和其保护电器能承受通过的短路电流;

2)电源侧装有20A及以下的保护电器的线路;

3)电源侧装有短路保护的架空配电线路,但接至道路照明的每一支路应设有熔断器保护;

4)发电机、变压器、整流器、蓄电池与组合控制盘间连接的控制线;

5)测量仪表的电流回路。

7 短路保护电器的分断能力,应能切断安装处的最大预期短路电流。

8 当用断路器作为短路保护电器时,该回路短路电流值不应小于其瞬时或短延时动作电流整定值的1.3倍,以保证断路器的可靠动作, 即:

式中 Idmin——保护线路预期短路电流最小值(A),在TN、TT系统中为单相短路电流(A:

Izd——压断路器瞬时、或短延时过电流脱扣器整定电流(A);

KLE——低压断路器的动作灵敏系数,取1.3。

5.3..3 过负荷保护

1 过符合保护应在过负荷电流引起的温升对导体的绝缘、接头、端子等造成破坏之前,切断电路。

2 下列情况应装设过负荷保护;

1)民用建筑的照明线路;

2)有可燃绝缘导线,可能引起火灾的明敷线路;

3)易燃、易爆场所的电气线路;

4)临时接用的插座线路;

5)有可能长期过负荷的电力线路。

3 下列情况可以不设置过负荷保护:

1)上一级过负荷保护装置,能有效的保护该段线路, 且不影响一、二级重要负荷的供电;

2)不可能增加用电量的线路;

3)控制和信号线路;

4)不设短保护的线路。

4 过负荷保护电器的动作特性,应同时满足下列条件:

式中 IB——回路计算电流(A);

In——保护电器熔断器熔体额定电流,或断路器长延时整定电流(A);

Ir——导线的允许载流(A);

I2——护电器可靠动作电流,即从产品样本中查取保护电器的特性曲线所获得的动作电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,l2为约定时间内约定熔断电流。

5 对于运行中不允许停电的负荷,如消防水泵,消防电梯等,其过负荷保护不应动作于跳闸,可动作于信号。

6 多根并联馈出的导线(电缆或母线)由同一保护电器作过负荷保护时,该段线路的敷设应符合下列条件:

1)导体的型号截面,长度和敷设方式均应相同;

2)线路内无分支线路引出;

3)线路的布置应使各并联导体的负载电流基本相等。

7 柜(箱)内装有多个保护电器时,应考虑散热条件或降容量使用。

8 过负荷整定电流,应躲过启动过程中的尖峰电流。

9 当只用于过负荷保护,而不兼作短路保护时,过负荷保护电器的分断电流可低于短路电流最大值,但应能耐受短路电流的冲击。

5.3.4 接地故障保护

1 一般规定

1)接地故障保护电器的选择,应根据配电系统的接地形式、电气设备设触电保护等级和使用特点、导体截面、环境影响等因素,经技术经济比较确定。

2)接地故障保护装置,应能在故障线路引起人身电击伤亡、电气火灾、及线路损坏等灾害之前,迅速有效的切断故障电路。

3)设有如下措施之一时,可不设接地故障保护;

①用双重绝缘或加强绝缘的电气设备(即Ⅱ类设备);

②采取电气隔离措施;

③用安全低电压;

④电气设备安装在非导电场所内;

⑤对于Ⅰ类电气设备,在正常环境内,人身触电安全电压不大于50V;

⑥设置不接地的等电位联接措施。

4)切断接地故障线路的时间极限值,应根据系统的接地型式和电气设备的在线运行状况确定,但其最大值不超过5s。

2 TN系统配电线路的接地故障保护

1)接地型式为TN系统的配电线路,其接地故障保护电器的动作特性应符合下式要求:

式中 Ia——保证保护电器在规定时间内,自动切断故障线路的动作电流(A);

Zs——接地故障回路阻抗(Ω);

Uo——相线对地标称电压(V)。

2)TN系统的相线对地标称电压为~220V电线路的接地故障保护,其切断故障线路的时间应符合下列要求;

①配电干线和供绐固定式用电设备的末级配电线路,不宜大于5s;

②供绐手提式和移动式用电设备的末级配电线路或插座线路不应大于0.4s。

3)当采用熔断器保护时,接地故障电流ld与熔体额定电流Ir的比值不小于表5.3.4-1数值时,可认为满足在规定时间内切断故障线路的要求。

4) 在TN系统配电线路中,接地故障保护宜采用下列方式:

①当过电流保护能满足在规定时间内切断接地故障线路的要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;

②在三相四线制配系统中,如果如流保护不能满足在规定时间内切断接地故障线路,则宜采用零序电流保护,但其整定电流应大于该配电线路最大不平衡电流;

③当上述①、②二项的保护都不能满足要求时,应采用剩余电流保护电器。

5)TN系统配电线路采用剩余电流保护时,宜采用下列接地方式;

①将保护线路和设备的外露可导电部分,与专用接地极相联接,按局部TT系统处理并符合公式:

式中 Rλ——外露可导电部分的接地极和PE线电组之和(Ω);

Ia——保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A);当采用剩余电流保护电器时,la为其额定动作电流;当采用反时限特性过电流保护电器时:如供给固定式设备;la为在5s以内切断故障回路的的动作电流;如供给移动式和手提式电气设备,切断故障回路的时间应符表5.3.4-2所列数值;当采用时动作恃性保护时,Id为时切断故障线路的动作电流。

2)配电线路接地故障保护,宜采用剩余电流动作于跳闸保护方式,只有在满足Rλ氠愀搀50V时,方可采用反时限特性和瞬时动作特性的保护方式。

3)TT系统配电线路采用剩余电流动作于跳闸的保护级数,不宜超过三级。末端切断故障线路的时间小于0.1s, 以防止人身触电伤亡事故发生;其电源侧(如多层住宅的进户处),为防止干线漏电,又兼有末级保护的后备保护功能,故其动作时间宜为0.15~0-5s,供电线路首端所设剩余电流保护器,作为电源侧单相接地故障保护,其最大延时不宜大于1s。

4)采用剩余电流保护器时,宜将其被保护线路的金属外皮及设备金届外壳,接至专用接地极上。

5)TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时, 各级宜有各自独立的接地极。

5.3.5 安全低电压系统

1 安全低电压不应大于50V。

2 下列场所应采用安全低电压;

2 下列场所应采用安全低电压:

1)潮湿场所(如:浴室、游泳池的照明设备等);

2)金屈密闭场所;

3)特别潮湿的地下隧道照明;

4)移动式手提局部照明设施。

3 符合下列要求之一的设备,可作为安全低电压电源;

1)一次绕组和二次绕组之间采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开的安全隔离变压器;

2)安全等级相当于安全隔离变压器的电源;

3)电化电源或与电压较高回路无关的其它电源;

4)符合相应标准的某些电子设备。这些电子设备已经采取了措施,可以保障即使发生内部故障,引出端子的电压也不超过交流50V;或允许引出端子上出现大于交流50V的规定电压,但能保证在直接接触或间接接触情况下,引出端子上的电压立即降至不大于交流50V。

4 安全低电压回路的线缆敷设,应符合下列规定:

1)不宜与其它任何回路同管敷设,但满足下列条件之一时可例外:

①安全低电压导线在基本绝缘外以密封的绝缘护套包覆;

②不同电压等级的回路线缆之间,以接地的金属屏蔽层或接地的金属防护套分隔开。

2)安全低电压回路中,只有基本绝缘与其它回路并敷设时,应穿塑料管保护。

5 安全低电压回路的安全保护系统设置, 应符合下列规定:

1)当由隔离变压器供电时,其低压回路的短路和过负荷保护,可由变压器一次侧保护电器来完成且满足下列条件;

①全低电压回路的末端发生短路时,一次侧的保护电器应能可靠动作,短路电流应大于保护电器动作电流的1.3倍,即灵敏系数不小于1.3;

②安全低电压回路导线截流量应不小于变压器的额定电流。

2)当安全低电压系统有二个及以上的支路时,每个支路的首端应设有保护电器。

3)当安全低电压回路设有插座时,其插头、插座应满足如下要求;

①安全低电压插头不能插入其它系统的插座插入;

②安全低电压插座不能被其它电压系统的插头插入;

③安全低电压插座不应设PE线鸡皮头。

4)严禁安全低电压回路和设备的带电部分与大地连接或与其它回路的PE线连接。

5.3.6 其它防触动措施

1 当采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备、或按标准进行过型式试验具有总体绝缘的成套电气设备, 可不设接地故障保护。

2 采用接地故障保护时,应在变电所或建筑物内将下列导电体进行总等电位联接;

1)电气装置接至接地极的接地干线;

2)PE、PEN干线;

3)建筑物内的水管、热力、煤气、空调等金属管道;

4)通信线路的金属干管;

5)防雷引下线;

6)电视共用天线的金属干管;

7)建筑物的结构主钢筋、金属构件等。

3 电气设备置于非导电场所时, 应采取下列保护措施;

1)当电气设备安装在具有绝缘地板和墙体的房间内、电器装置的标称电压≤500V时,其绝缘地板和墙体的每一点对地电阻不应低于50kΩ;

2)分产安装的二个电气设备之间的外廓净距应大于2m,以防人员可能同时触及;

3)当不具备2)中安装条件时,应采用具有足够机械强度、耐受电压不低于2kV,漏泄电流小于1mA的绝缘挡板隔开;

4)严禁在非导电场所内设置接地保护线。应将所有可能同时触及的外露可导电部分及装置的外部可导电部分,用不接地(即:对地绝缘)的等电位联结线互相连接,使场所内形成不与大地接触(即:“悬浮接地”)的局部等电位网络系统。

4 当采用电气隔离保护措施时, 应符合下列要求:

1)电气隔离保护可以采用专用的隔离变压器、或具有同等隔离作用的电动发电机组;

2)电气隔离设备(隔离变压器或电动发电机组)的电源应由独立回路供电,其供电电压应不高于500V;

3)低压电气分隔设备的外露可导电部分应与保护线(PE)连接。其低压馈出线路、及其线路上的低电压用电设备的外露可导电部分不应与保护线(PE)连接。

5.3.7 保护电器的安装位置

1 保护电器应安装在分支线电源端。

2 保护电器应装设在操作维护方便、不易受机械损伤、或造成人员伤害处,并远离可燃物。

3 短路保护电器应装设在各相线上,但中性点不接地且N线不引出的三相三线用电设备回路,允许采用二相式保护。

4 在TN或TT系统中,当N线的截面与相线相同或虽小于相线,但已被相线上的保护电器所保护时,N线可不装设保护;当不能被保护时,应在零线上加装保护电器,但N线不能单独断开。

5.4 保护电器选择性配合

5.4.1 低压配电系统保护电器动作的选择性要求

1 末级回路的保护电器应以最快的速度切断故障电路,在不影响人员和工艺设备安全的条件下,宜时切断。

2 上一级保护采用断路器时,宜设有短延时脱扣,整定电流和延日寸时间应可调, 以保证下级保护先动作。

3 上级保护用熔断器保护时,其反时限特性应相互配合,用过电流选择比给予保证。

4 变压器低压侧的配电级数不宜超过3级。非重要负荷时可不超过4级。

5 配电级数第一、二级之间的保护电器应具有动作选择性,并采用选择型保护电器。非重要负荷可以采用无选择性保护电器切断其故障回路。

5.4.2 熔断器保护的级间配台

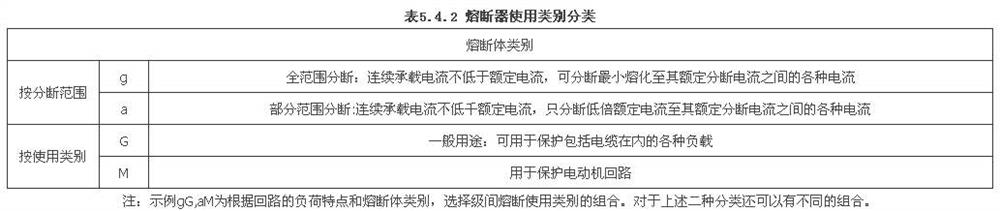

1 当配电线路的过载和短路电流较小时,一般可按熔断器的“时间一电流特性”不相交,或按上、下级熔体的额定电流选择比来实现其级间配合。当弧前熔断时间大于0.01s时,应按国家产品标准选择,其熔断体电流选择比(即: 上、下级熔体颧定电流之比)不小于1.6:1时,即认为满足选择性要求。熔体使用类别见下表5.4.2。

2 在短路电流较大,而弧前熔断时间小于0.01s时,除满足上述条件外,还应根据熔断器“安——秒特性曲线”12t值进行校验,只有上一级熔断器的弧前12t值大于下级熔断器时,才能保证满足选择性要求。

5.4.3 断路器保护的级间配合

1 当上下级断路器山线端处预期短路电流有较大差别, 且均设有时脱扣器时, 则上级断路器的时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护。

2 当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合。

3 当上下级保护电器都采用选择型断路时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。

4 当上级保护是选择型断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件:

1)上级保护断路器的短路延时脱扣器的整定电流,应不小于下级保护断路器短路瞬间时脱扣器整定电流的1.3倍,即:

式中 l1(l2)——上级保护断路器短延时脱扣器整定电流(A);

l2(l3)——下级保护断路器瞬时脱扣器整定电流(A)。

2)上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的1.2倍,即:

式中 l1(l3)——上级保护断路瞬时脱扣器整定电流(A);

l2(ldI)——下级保护断路器出线端单相短路电流(A)。

5 上下级保护电器都选择非选择型断路器时,应加大上下级之间断路器的脱扣器整定电流的级差值,一般可按下述原则确定:

1)上一级保护断路器的长延时脱中器整定电流,宜不小于下一级长延时脱扣器整定电流的2倍,即:

式中 l1(l1)——上级长延时脱扣器整定电流(A);

l2(l1)——下级长延时脱扣器整定电流(A)。

2)上一级保护断路器的瞬时脱扣器整定电流,宜不小于下级瞬时脱扣器整定电流的1.4倍, 即:

式中 l1(l3)——上级瞬时脱扣器整定电流(A);

l2(l3)——下级瞬时脱扣器整定电流(A)。

3)末级非选择型断路器,其短路瞬时脱扣器整定电流应尽量小,但应躲过短时出现的过负荷尖峰电流。

6 当下一级保护断路器出口端短路电流大于上一级的瞬时脱扣器整定电流时, 为保证选择性要求,下级保护断路器宜选用限流型断路器。

5.4.4 上级为熔断器下级为断路器保护时的级间配合

1 过载保护:为满足选择性要求,下级断路器的长延时脱扣器整定电流特性曲线,应在上级熔断器熔体“电流-时间特性”中的过载保护曲线下方(不相交),且且有一定的时间裕量。

2 短路保护:为满足选择性要求,上级保护熔断器的“电流-时间特性”曲线上对应短路电流lk值的熔体熔断时间,应大于下级断路器瞬间时脱扣器动作时间0.1s以上。

3 当上级为熔断器下级为非选择型断路器保护时,上级熔断器熔体的额定电流与下级断路器的长延时过电流脱扣器整定电流比值应大于3。

5.4.5 上级为断路器下级为熔断器保护时的级间配合

1 过载保护:为能满足选择性要求,当回路的电流没有达到上级断路器的瞬时电流扣器的整定电流时,其下级熔断器的“电流一时间特性”中的过载保护曲线,应在断路器的长延时脱扣器的动作特性曲线的下方且不相交。

2 短路保护:当回路的予期短路电流,达到或超过断路器瞬时电流脱扣器的整定电流时,其下级熔断器应在短路电流未达到上级断路器瞬时电流脱扣器整定电流之前切断电路,即:下级熔断器的熔体额定电流应尽量小于断路器的过电流脱扣器额定电流。

3 当上级断路器选用短延时脱扣器保护时,其短延时动作电流的延迟时间应大于下级熔断器熔体的熔断时间,其时间差不应小于0.1s。

4 当上级断路器短延时脱扣器的延迟时间不大于0.5s时,其短延时过电流脱扣器的整定电流Izd2值,不宜小于下级熔断器体额定电流Ir的12倍,即:

当熔断器熔体额定电流小于100A时,则应满足下式要求:

5.4.6 上级为带接地保护的断路器下级为熔断器保护时,其零序保护的级间配合应浦足下列要求:

1 为保证系统不会误会,上级保护断路器的零序电流保护整定值(Izdo),一般应大于三相不平衡电流的1.5倍,即:

式中Izdo——零序保护电流脱扣器的整定电流(A);

I30——三相不平衡电流(A)。

2 当上级断路器设有短延时脱扣器时, 由于短延时整定电流远大于零序保护的整定电流,为保证选择性,宜采取如下措施:

1)尽量加大零序电流保护的整定值;

2)零序电流保护回路增加延时动作元件,其延时时间不小于5s;

3)下级熔断器的熔体额定电流,应按小于上级断路器延时进过电流脱扣器额定电流的二个(或以上)电流等级选择。

3 一般情况下,当零序电流保护延时时间为5s时,零序保护整定电流按下式选择:

式中 Ir——熔断器熔体额定电流(A)。

4 由于上级断路器采用剩余电流保护时动作灵敏性较高,难以实现与下级熔断器的选择性配合,下级应采用有选择性的剩余电流保护。

5.4.7 保护电器的设置与选择性配合,宜符合下列原则:

1 配电线路的首端保护电器,宜采用选择型断路器或熔断器。线路较长、容量较大的干线保护电器,应采用选择型断路器:

2 末端线路的保护电器,宜采用非选择型断路器或带剩余电流保护的断路器,好可采用熔断器;

3 配电系统线路的保护级数不宜超过三级。非选择性断路器宜用于末端线路保护;

4 断路器带有短延时脱扣器、零序电流保护、剩余电流等保护时,应有足够的延时与下级保护配台;配电干线的延时时间不超过5s,当下级保护采用熔断器时,干线断路器的短延时和接地保护脱扣器,宜采用反时限加定时限保护;

5 根据配电回路的负荷性质、运行环境等条件,合理选择和协调保护电器的灵敏性与选择性。对火灾、爆炸、潮湿、高温、多灰尘等环境下的重要负荷回路,动作灵敏性应符合其安全要求,并力求有良好的选择性,保证其供电的可靠性。

5.4.8 保护电器与其回路线缆的配合,应符合下列规定:

1 导线和电缆应满足长期额定负载运行的载流量要求。断路器的长延时脱扣器整定电流或熔断器熔体额定电流, 应小于或等于导线或电缆的持续允许载流量, 即:

式中 Izd1——断路器长延时脱扣器整定电流(A);

Ir——熔断器熔体额定电流(A);

I2——导线或电缆长期允许载流量(A)。(当环境温度和敷设或运行条件变化时,应乘以修正系数)

2 低压配电系统的导线和电缆选择,尚应满足回路的热稳定要求。在短路条件下其截面积(S)与短路电流的关系,应满足下式要求:

式中 Ik——三相短路电流有效值(A);

K——与导体材料有关的计算系数,其值见表5.3.2-1;

l——短路电流持续时间(s)。

3 当低压线路较长且短路电流较小时,为保证保护电器的可靠动作,断路器的瞬时或短延时整定电流、熔断器熔体额定电流应小于单相接地故障电流, 并桉下式选择整定:

式中Id——单相接地故障电流(A);

Ir——熔断器熔体额定电流(A);

Izd——断路器时或短延时整定电流(A);

kd——用于断路器的可靠系数取1.3;

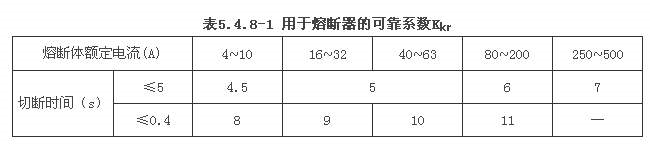

Kkr——用于熔断器的可靠系数见表5.4.8-1。

在TN系统中性点接地的变压器低压侧配电线路发生接地故障时,其接地故障电流值可由下式来确定:

式中 RФp、XФp——变压器及导线的相间总电阻、电抗。

5.5 低压电器

5.5.1 一般要求

1 按正常工作条件选择电器;

1) 选用符合国家标准的定型产品;

2) 额定电压及频率等,应与所在回路的标称值相适应, 对某些设备还应考虑可能出现的最高或最低电压;

3)额定电流应不小于回路的计算电流及可能出现的过负荷电流;

4) 切断负荷电流的电器,应校验其所在回路的断开电流能力;

5)需要接通和断开启动尖峰电流的电器, 应校验其接通和断开能力及操作频率。

2 按使用环境选择电器:

1)对存在非导电粉尘的多尘环境, 宜选用防尘型(IP5X)电器, 对存在导电粉尘的多尘环境宜选用尘密型(IP6X)电器:

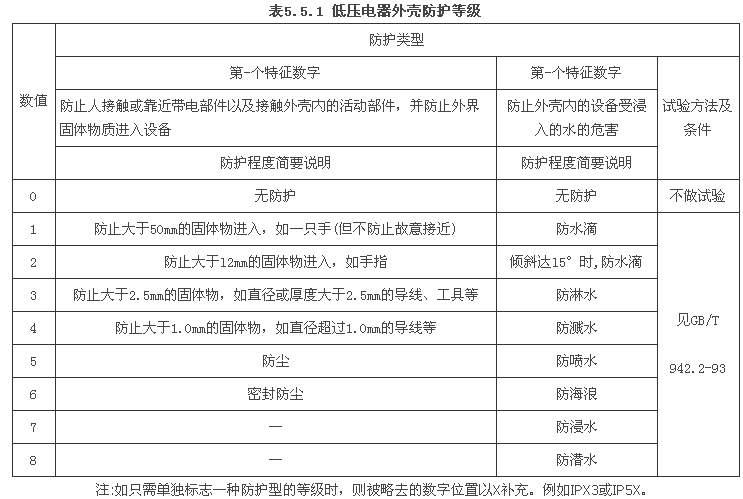

2) IP防护等级由二个数字组成, 第一个数字是防止外物侵人的等级,第二个数字是防水侵入的等级,数字越大则防护等级越高;见表5.5.l:

3) 根据环境的化学腐蚀严重程度,选用与其相适应的电器;

4)根据所处环境的海拔高度、干热条件、太阳能辐射等因素对电器设备性能的影响程度,遵照有关标准,规范选用与其相适应的电器;

5) 高温(环境温度大于40℃、高湿(相对湿度大于90%)的场所, 应选用抗湿热型产品;

6)有爆炸和火灾危险的场所,电器选择应满足相应环境及规范要求。

3 按回路或系统的短路电流选择电器:

1)凡可能通过回路或系统短路电流的电器,应能满足短路条件下的动稳定及热稳定的要求;

2)断开回路或系统短路电流的电器,应满足短路条件下的分断能力能力;

3)母线应校难其动稳定及热稳定,电力电缆应校验其热稳定。

5.5.2 熔断器的选择

1 熔断器熔体额定电流应大于回路计算电流,即:

Ir≥IB (5.5.2-1)

式中 Ir——熔体额定电流(A);

IB——线路计算电流(A)。

2 动力系统配电干线回路的熔体电流应不小于回路的尖峰电流, 即:

式中Iqm1——熔体额定电流(A);

1B(n-1)——除启动电流最大一台以外的线路计算电流(A);

Kr——配电干线回路的熔体选择系数,该系统与回路中最大一台电动机的启动状态有关,即最大一台启动电流(Iqm1)与除去最大一台启动电流以外的回路计算电流1B(n-1)之比,即:Iqm1/1B(n-1),见表5.5.2-1。

3 照明配电回路的熔断器熔体额定电流,应不小于回路气体放电灯的启动电流(IB),即:

II≥KmIB (5.5.2-3)

式中Km——与灯具启动状态及熔断器安一秒特性有关的照明线路熔体选择系数,见表5.5.2-2。

4 熔断器熔体应能迅速切断短路电流,熔体额定电流应满足如下要求:

式中Id——接地故障短路电流(A);Kr——接地故障短路电流与熔体额定电流的比值,参见表5.5.2-1。

5 熔断器的分断能力应满足如下要求:

1) 应不小于被保护线路的最大三相短路冲击电流有效值, 即:

一般民用建筑可以认为Ik=I",冲击电流有效值可由Ik换算成冲击电流:

式中Ikdr——熔断器的额定分断电流(kA);

Ik——三相短路电流周期分量有效值(kA);

Icb——短路全电流最大有效值(kA);

Kch——短路电流冲击系数。

被保护线路中的电阻越大,则Kch越小,当电阻大到电抗可以忽略不计时,则Kcb=1,相反当电抗值越大则Kch越大,当电抗值大到电阻可以忽略不计时,则Kcb=2,即:

因为熔断器在经受短路冲击电流时,熔体通常在0.01s内熔断,故熔断器的分断能力应满足公式5.5.2-5的要求。

2)当制造厂提供熔断的极限分断能力为交流电流周期分量有效值时,则应满足 式中Itdr——用短路电流周期分量有效值表示的熔断器的极限分断能力(KA)。

式中Itdr——用短路电流周期分量有效值表示的熔断器的极限分断能力(KA)。

5.5.3 配电型断路器的选择

1 断路器的额定电流应大于回路的计算电流(A),即:

IrQ≥IB (5.5.3-1)

In≥IB (5.5.3-2)

式中 IrQ——断路器的额定电流(A);

In——断路器过电流脱扣器额定电流(A);

IR——回路的计算电流(A)。

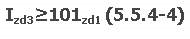

2 配电用断路器的瞬时过电流脱扣器额定电流应大于回路的尖峰电流,即:

式中 ——瞬时过电流脱扣器的整定电流(A);

——瞬时过电流脱扣器的整定电流(A);

IqmI——线路中最大一台电动机的启动全电流(A),全电流值包括周期分量和非周期分量,其值为该电动机启动电流Igm1的2倍;

Kzd3——可靠系数,取1.2;

IB(n-1)——除最大一台电动机以外的回路计算电流(A)。

3 为满足被保护线路各级间的选择性,当选用选择型保护电器时,其瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于下一级保护电器所保护线路的短路电流;当选用非选择型保护电器时,其瞬时电流脱扣器的整定电流,只要躲过线路中的尖峰电流即可。

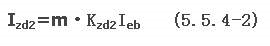

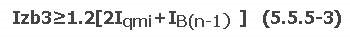

4 配电用断路器的短延时过电流脱扣器的整定值、应大于被保护回路短时出现的尖峰电流,即:

式中 Kxd2——低压断路器的短延时脱扣器可靠系数,取1.2;

IqmI——回路中最大一台电动机启动电流(A);

IB(n-1)——回路中除最大一台电动机外的计算电流(A)。

5 动作时问的整定:短延时主要用于保证保护装置的选择性,其短延时断开时间分级为:0.1s、0.2s和0.4s,上下级的时间级差宜取0.1~0.2s。

6 配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流,即:

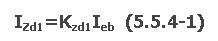

IzdI≥KzdIIB (5.5.3-5)

式中 IzdI——断路器长延时过电流脱口器整定电流(A);

Kzd1——可靠系数,取1.1;

l0——线路的计算电流(A)。

7 断路器长延时整定电流应小千导体的允许载流量,即:

Izd1≤lx (5.5.3-6)

式中 lx——导体允许载流量(A)。

8 照明用低压断路器瞬时过流脱扣器整定电流应大于线路计算电流的4~7倍, 即:

Izd3≥Kzd3IB (5.5.3-7)

式中 Izd3——瞬时脱扣器整定电流(A);

Kzd3——可靠系数,取4~7;

IB——线路计算电流(A)。

9 照明用低压断路器的长延时脱扣器的整定电流应大于干线路的计算电流,即:

式中 Kzd1——可靠系数,高压水银荧光灯取1.1,其它取1.0。

10 当断路器的分断时间大于0.O2s时, 其分断能力应大于被保护线路的三相短路电流周期分量有效值, 即:\\

式中 IId·z——断路器的极限分断能力(kA);(用交流电流周期分量有效值表示)

lk——被保护线睡的三相短路电流周期分量有效值(kA)。

11 当断路器的分断时间小于0.02s时,其分断能力应犬于被保护的三相短路电流第一周全电流有效值(或称冲击电流有效值),即:

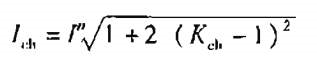

式中 Ich——短路电流第一周全电流有效值(kA)。

12 为使断路器可靠切断接地故障电路,线路末端最小短路电流应不小于其断路器的瞬时(或短延时)脱扣器整定电流的1.3倍, 即:

式中 Ikmin——被保护线末端最小短路电流(A);(对TN系统为相一N或相一PEN短路电流,对TT系统为相一N短路电流)。

lzd——断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流(A);(当有短延时,取其短延时整定电流)

Ki——断路器脱扣器的动作可靠系数取1.3.

13 当配电变压器容量较小且配电线路长、配电组数多、线路末端的接地故障电流较小,其线路首端保护电器的整定电流取值(一般比较太)难以满足可靠系数的耍求时,宜减少配电系统级数,以便减小其首端保护电器的整定电流。

14 为了满足动作可靠系数的要求,可采取如下措施提高线路的接地故障电流:

1)变压器选用D·ynll的接线方式,代替Y·yn0;

2) 加大接地线(PE,PEN)的截面,必要时接地线截面可与相线相等;

3) 改变配电线路方案,如:架空线路改为电线电缆, 裸母线干线改为紧密型封闭式母线。

15 低压断路器应根据工程特点、设计标准、负荷等级和系统要求等条件进行选择。对于有一级负荷的用电单位、规模较大的智能化建筑,宜选用智能化断路器,以便于实现计算机集中监控管理。

16 严禁单独断开TN-C系统的PEN线,避免三相回路断零引起对电气设备及检修人员的危害。

17 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:

1)保证电源转换的功能性开关电器作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;

2)TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用同时切断相线导体和中性线导体的四极开关;

3)正常供电电源与备用发电机电源系统之间,其电源转换电器应采用四极开关;

4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关;

5)IT系统中当有中性导体时应采用四级开关;

6)开关电器的极数选择,见表5.5.3-l。

注:l 变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。

2 在TN系统中低压出线包括应急电源出线开关及下级配电箱迸线开关,因与电源转挽无关.故选用三极开关。

3 在TN系统中,照明配电箱的出线开关可选用单极开关。

18 用于低压配电线路的塑壳(塑料外壳)式断路器,其额定电流不宜大于1000A,特别需要时可以选用1600A。

19 断路器的接线方式、一般为上端接电源下端接出线。

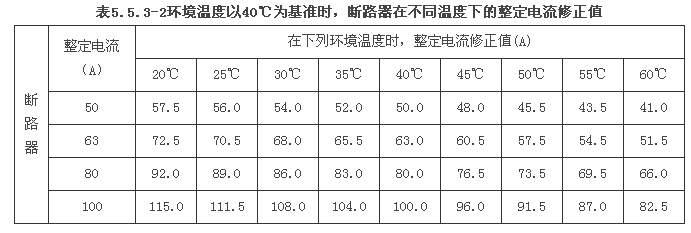

20 断路器的额定电流,应根据使用环境温度进行修正,装在封闭式的配电柜(箱)内时,其温度可能升高l0~15℃左右0 一般断路器可桉环境温度40℃、微型断路器按30℃为基准进行修正,或者按其额定电流的85%选用(例如在北京地区),其修正值见表5.5.3-2、表5.5.3-3。

21 电子设备系统(如:中央监控、消防中心、电信中心安全防范、音响电视及计算机房等),其配电线路的保护宜设置限制浪涌电流性能好、满足系统要求的保护电器。当线路末端选用微型断路器时,其上级宜优先选用同型号的高分断能力的断路器,或塑壳断路器。

22 线路末端宜选用限流型并具有脱扣指示的微型断路器保护,其脱扣特性选择,宜符合下列原则:

1)用于工业及民用建筑的低电感负荷(如:照明系统的白炽灯、卤钨、电阻性负荷)的线路保护时,宜选用B型特性断路器;

2)用于高电感照明系统(如:线路中浪涌电流较大的荧光灯、气体放电灯等)负荷的电感性线路保护时、宜选用C型特性断路器;

3)空凋、冰箱、排风机等用电设备中的电机线路,宜选用适合保护电动机线路的D型特性断路器。

23 低压配电系统宜选用带可调式脱扣器特征的断路器,其脱扣电流及延时时间,宜参考下列参数进行整定:

1)长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流IH的0.9~1.1倍(即0.9~1.11H),延时为15s;

2)短延时脱扣器整定电流可按3~5IH选取,延时可根据配电级选取0.1s、0.2s或0.4s;

3)瞬时脱扣器整定电流可按10~15IH选取。

5.5.4 变压器低压侧主保护断路器的选择

1 变压器低压侧主保护断路器,过负荷保护整定值应与变压器允许的正常过负荷相适应, 使变压器容量得到充分利用、实现高效运行又不影响变压器的寿命。还应与低压配电出线断路器有良好的选择性。

2 变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流,宜等于或接近于变压器低压侧额定电流, 即:

式中 Izd1——长延时过电流脱扣的整定电流(A);

Kzd1——可靠系数取1.1(考虑整定误差);

Ieb——变压器低压侧额定电流(A)。

3 变压器主保护短路短延时过电流脱扣整定电流由下式决定, 即: