1总 则

总 则

1.0.1

为促进城市管理信息化建设,提高城市管理和公共服务水平,实现资源的整合与共享,规范城市市政综合监管信息系统建设,制定本规范。

1.0.2

本规范适用于城市市政综合监管信息系统的规划、实施、运行、维护和管理。

1.0.3

城市市政综合监管信息系统应使用全国建设事业公益服务专用电话号码12319。

1.0.4

城市市政综合监管信息系统建设中应注重整合和共享已有各种相关资源,并宜采用先进实用的新技术、新方法。

1.0.5

城市市政综合监管信息系统除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术 语

术 语

2.0.1 城市市政综合监管信息系统 urban municipal supervi-sion an d management info rmation system

基于计算机软硬件和网络环境,集成地理空间框架数据、单元网格数据、部件和事件数据、地理编码数据等多种数据资源,通过多部门信息共享、协同工作,实现对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与环境秩序监督管理和对实施监督管理效果的专业部门进行综合绩效评价的计算机应用系统。本规范中简称为系统。

2.0.2 协同工作 cooperative wo rk

将信息收集、案件建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核查结案、综合评价等环节相关联,实现监督中心、指挥中心、专业部门等之间的日常工作和相关信息协调一致的行为。

2.0.3 单元网格 basic management grid

城市市政监管的基本管理单元,是基于城市大比例尺地形数据,根据城市市政监管工作的需要,按照一定原则划分的、边界清晰的多边形实地区域(面积约为10000m2)。

2. 0.4 责任网格 duty grid

每个监督员负责巡查的单元网格的集合。

2.0.5 管理部件 management component

城市市政管理公共区域内的各项设施,包括公用设施类、道路交通类、市容环境类、园林绿化类、房屋土地类等市政工程设施和市政公用设施,简称部件。

2.0.6 事件 event

人为或自然因素导致城市市容环境和环境秩序受到影响或破坏,需要城市管理专业部门处理并使之恢复正常的现象和行为。

2.0.7 市政监管问题 urban municipal management problem

由监督员或公众发现并报告的管理部件丢失、损坏问题和事件问题的统称。

2.0.8 案件 case

需要处置的城市市政监管问题。

2.0. 9 信息采集监督员 info rmation collecting an d supervising person

在指定网格内巡查、上报案件,以及对案件状况进行核实、核查的专门人员,简称监督员。

2.0.10 公众举报 citizen exposure

除监督员上报外,通过其他途径反映案件的方式,包括电话、网络、媒体曝光、领导批示、信访等。

2.0. 11 监督中心 supervision center

按照城市市政监管需求,实现问题信息收集、问题处理结果监督及管理状况综合评价等功能的组织体系。

2.0. 12 指挥中心 direction center

按照城市市政监管需求,实现指挥和协调专业部门、派遣问题处理任务、反馈问题处理结果等功能的组织体系。

2.0.13 专业部门 responsibility department

管理部件和事件问题的主管部门、部件的权属单位和养护单位。

2.0.14 监管数据无线采集设备 mobile device fo r supervise data capture

供监督员使用,实现城市市政综合监管数据的采集、报送,接收监督中心分配核实、核查任务信息的移动通信手持机。简称城管通。

2.0.15 地理空间数据 geospatial data

与地球上位置直接或间接相关的数据,包括地理空间框架数据、单元网格数据、部件和事件数据、地理编码数据以及相应的元数据等。

2.0.16 地理空间框架数据 urban geospatial framewo rk data

基本的、公共的地理空间数据,包括行政区划、道路、建(构)筑物、水体、绿地、地名和地址数据以及数字正射影像数据等。

2.0.17 元数据 metadata

关于数据的数据,即数据的标识、覆盖范围、质量、空间和时间模式、空间参照系和分发等信息。

3系统建设与运行模式

3.1 一般规定

3.1 一般规定

3.1.1 城市市政综合监管信息系统应在建立独立的监督制度、精细化的处置制度和量化的长效考核制度等基础上运行。

3.1.2

系统可根据城市的规模和管理现状建立相应的管理模式,宜从下列管理模式中选用一种:

1 市一级监督,市一级指挥;

2

市一级监督,市、区(县)两级指挥;

3 市、区(县)两级监督,两级指挥;

4

市一级监督,区(县)一级指挥。

3.1.3 系统宜采用市、区(县)一体化建设方式,实现资源共享。

3.1.4

系统的绩效评价考核结果应纳入城市管理相关行政效能监察考核体系。

3.2 系统建设与运行基本要求

3.2 系统建设与运行基本要求

3.2.1 应实现监督、管理功能分离与协同,并应具有下列功能:

1 通过监督中心实施市政监管问题的核查监督;

2

通过指挥中心实施市政监管问题的指挥处置;

3 支持相关专业部门根据指挥中心的指令,及时处置市政监管问题并反馈处理结果。

3.

2.2 应构建以行政区、街道、社区和单元网格为基础的区域精细化分层管理体系,并应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 单元网格划分与编码规则》CJ/T

213的规定。

3.2.3 应构建以问题发现、立案和核查结案为核心内容的市政监管问题监督体系,并应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统

管理部件和事件分类、编码及数据要求》CJ/T 214和《城市市政综合监管信息系统 监管案件立案、处置与结案》CJ/T 315的规定。

3.2.4

应构建以处置职责明确、处置时限精准和处置结果规范为核心内容的市政监管问题处置执行体系,并应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统

监管案件立案、处置与结案》CJ/T 315的规定。

3.2.5

应以系统中相关数据分析生成的评价结果为依据,建立对区域、部门和岗位量化的长效考核体系,并应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 绩效评价》CJ/T

292的规定。

3.3 系统业务流程

3.3 系统业务流程

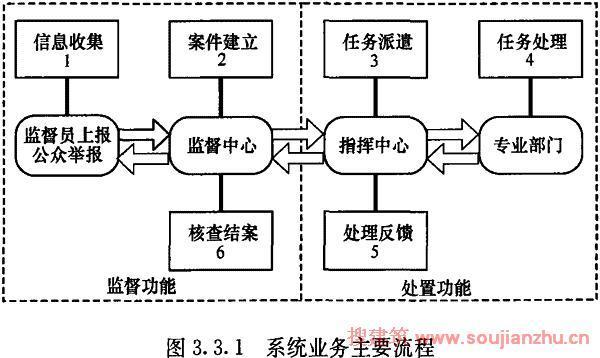

3.3.1 系统业务主要流程(图3.3.1)应包括信息收集、案件建立、任务派遣、任务处理、处理反馈和核查结案6个阶段。

3.3.2 信息收集阶段的信息来源应包括监督员上报和公众举报,并应符合下列规定:

1

当监督员在所负责的责任网格内发现市政监管问题后,应能通过监管数据无线采集设备及时上报监督中心,上报内容应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统

监管数据无线采集设备》CJ/T 293的规定;

2

对公众发现市政监管问题向监督中心的举报,监督中心应能登记公众举报信息,通知监督员现场核实,监督员应能通过监管数据无线采集设备上报核实结果;

3

有条件的城市,可通过自动信息采集技术发现市政监管问题,自动上报监督中心。

3.3.3

案件建立阶段,监督中心应审核接收的市政监管问题信息,立案后批转到指挥中心。

3.3.4

任务派遣阶段,指挥中心应接收从监督中心批转来的案件,并派遣至相关专业部门进行处置。

3.3.5

任务处理阶段,专业部门应按指挥中心的指令完成案件处置,并将处置结果反馈给指挥中心。

3.3.6

处理反馈阶段,指挥中心应将专业部门送达的案件处置结果反馈给监督中心。

3.3.7

核查结案阶段,监督中心应将案件的处置结果通知监督员进行核查;待监督员报送核查结果后,监督中心比对核查信息与处置信息,两者一致时应予以结案,否则应重新派遣处置。

4地理空间数据

4.1 一般规定

4.1 一般规定

4.1.1

城市市政综合监管信息系统中的地理空间数据应包括地理空间框架数据、单元网格数据、部件和事件数据、地理编码数据,宜包括相应的元数据。地理空间数据应完整覆盖系统的监管范围。

4.1.2

地理空间数据的空间参照系应与所在城市基础测绘所用空间参照系一致。

4.1.3

地理空间数据的存储和交换格式应符合现行国家标准《地理空间数据交换格式》GB/T

17798的规定,或使用商用地理信息系统(GIS)平台软件可接受的格式。

4.1.4

地理空间数据质量检查验收应符合下列规定:

1 检查验收内容应包括数据的完整性、位置精度、属性正确性、逻辑一致性和现势性。

2

数据生产单位应采取“两级检查、一级验收”的方式对所获取的数据进行质量检查和内部验收。

3

监理单位应对数据获取的全过程进行质量和进度监理,并对数据生产单位提交的成果进行质量抽检。

4

应采取适当方式对数据生产单位提交的数据成果进行检查验收。数据生产单位应按检查验收提出的意见,对数据进行整改,直至合格。

5

数据检查验收结果应形成相应的技术文档。

4.1.5 地理空间数据存储与使用的安全、保密要求应符合国家现行相关标准的规定。

《城市市政综合监管信息系统技术规范》CJJ/T 106-20104.2 地理空间框架数据

4.2 地理空间框架数据

4.2.1

地理空间框架数据应能为系统的运行提供统一的地理空间公共数据,为单元网格划分、部件和地理编码数据普查等提供工作基础,并应为市政监管问题提供空间位置参照。

4.2.2

地理空间框架数据的内容应符合下列规定:

1 应包含行政区划、道路、建(构)筑物、水体、绿地和地名等数据;

2

宜包含地址、数字正射影像数据;

3 数据的组织应符合现行行业标准《城市地理空间框架数据标准》CJJ

103和《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ 100的规定。

4.2.3

行政区划、道路、建(构)筑物、水体、绿地数据应符合下列规定:

1

应采用矢量数据,其位置信息应符合表4.2.3的规定。行政区划、道路、水体和绿地数据的基本属性信息应符合表4.2.3的规定;建(构)筑物数据的基本属性信息宜符合表4.2.3的规定。

2

应基于1:500~1:2000比例尺城市基础地理信息数据进行加工处理,必要时应进行实地调查和修测。

4.2.4

地名和地址数据应符合下列规定:

1

应包括行政区划名称、街巷名称、地片和区片名称、标志物名称以及门牌地址等的位置信息和基本属性信息;

2

位置信息宜使用地名和地址所代表实体的中心点坐标描述;基本属性信息应包括地名和地址的名称及分类;

3

宜从城市地名数据库或基础地理信息数据库中提取,必要时应进行实地调查。

4.2.5 数字正射影像数据应符合下列规定:

1

空间分辨率宜为0.1m~0.5m;

2 平面位置中误差不宜大于2.5m;

3

影像应纹理清晰,反差适中,色调均匀,无重影和漏洞。

4.2.6

地理空间框架数据的质量检查与验收应符合现行国家标准《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316的规定。

4.2.7

地理空间框架数据宜通过所在城市的公共地理信息平台实现共享。

4.2.8

有条件的城市,地理空间框架数据可与地面近景影像数据结合使用。

4.3 单元网格数据

4.3 单元网格数据

4.3.1 单元网格的划分、编码、属性信息及图示表达等应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 单元网格划分与编码规则》CJ/T

213的规定。

4.3.2 单元网格数据应建立拓扑关系。单元网格应采用闭合多边形表达。

4.3.3

单元网格的多边形顶点应利用城市1:500~1:2000比例尺基础地理信息数据、地理空间框架数据或地形图结合实地调查获得,其点位中误差不应大于1.0m。

4. 4 部件和事件数据

4. 4 部件和事件数据

4.4.1 部件和事件数据的分类、编码、属性信息及精度要求等应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求》CJ/T

214的规定。

4.4.2 各城市可根据市政监管的需要,对部件和事件类型及其属性项进行扩展和删减,且应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统

管理部件和事件分类、编码及数据要求》CJ/T 214的规定。

4. 4.3 部件数据普查应符合下列规定:

1

应利用城市1:500、1:1000比例尺基础地理信息数据或地理空间框架数据,实地进行各种部件类型及其属性信息的普查,并借助相关地物关系和简易测量工具确定部件的位置。必要时,可使用专业测绘设备进行部件位置测定。对正在施工或因其他原因不能进行普查的区域,应标出范围,注明原因。

2

在实地普查和测绘的基础上,应根据记录图表,进行数据录入和处理,分类建立部件数据文件。

3

对获得的部件数据应进行质量检查。检查的内容应包括分类代码的正确性、属性信息的完整性和准确性、部件的定位精度,以及作业过程文档等。数据的质量检查与验收宜根据现行国家标准《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T

18316的规定进行。

4.4.4 事件数据应基于单元网格编号、地理编码数据等进行空间定位,并应确定其类型代码和相关属性数据。

4.5 地理编码数据

4.5 地理编码数据

4.5.1 地理编码数据的基本要求及表达方式应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 地理编码》CJ/T 215的规定。

4.5.2

地理编码数据的密度宜为每5m~10m一条记录,其地点的空间位置精度宜与地理空间框架数据一致。

4.5. 3

地理编码数据可和地理空间框架数据中建(构)筑物数据的门牌地址信息及地名和地址数据同时使用。当地名、地址数据能满足或部分满足市政监管工作需求时,可不单独采集或少采集地理编码数据。

4.6 元 数 据

4.6 元 数 据

4.6.1 各类地理空间数据在采集、处理和更新的同时,宜按数据集建立相应的元数据。

4.6.2

元数据应描述地理空间数据的内容、质量及状况等信息,并应为数据的管理、维护、检索和应用提供支持。元数据的内容应符合现行行业标准《城市地理空间信息共享与服务元数据标准》CJJ/T

144的规定。

4.6. 3

元数据可采用纯文本或可扩展标记语言(XML)格式存储,其文件名称宜与所描述的地理空间数据文件名称建立联系。

《城市市政综合监管信息系统技术规范》CJJ/T 106-20104.7 数据建库

4.7 数据建库

4.7. 1 地理空间数据建库应包括地理空间框架数据库、单元网格数据库、部件数据库和地理编码数据库的建设,宜包括元数据库的建设。

4.7.2

根据系统的建设目标、任务和所在城市的实际,应按现行行业标准《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ

100的规定,对各类数据库进行详细设计,并应建立相应的设计文档。

4.7. 3 地理空间框架数据库建设应符合下列规定:

1

应按行政区划、道路、建(构)筑物、水体、绿地、地名和地址等类型分别进行数据的组织和管理。当覆盖区域大时,各类数据可分区域管理;

2

数字正射影像数据可采用文件系统或影像数据库等方式进行组织管理。

4.7. 4

单元网格数据库应包括单元网格的位置信息和属性信息。数据可按区域范围进行组织管理。

4.7.5

部件数据库应包括市政监管所涉及部件的位置信息和属性信息。数据可按部件类型或区域范围进行组织管理。

4.7.6

地理编码数据库应包括各类地理编码数据的位置信息和属性信息。数据可按覆盖的区域范围进行组织管理。

4.7.7

元数据库应包括与地理空间框架数据库、单元网格数据库、部件数据库和地理编码数据库对应的所有元数据。元数据库应与其描述的数据库建立对应关系。

4.7.8

数据入库前应进行检查。检查可采用程序辅助批量检查或人机交互检查方法进行,并应符合下列规定:

1

对矢量数据,应进行拓扑关系检查,并应检查相邻图幅之间要素几何图形及属性的物理接边或逻辑接边,保证数据无缝、要素关系正确和要素属性一致;

2

对数字正射影像数据,应对不同区域之间的影像进行必要的色调调整。

4.7. 9 数据入库后的检查和测试应符合下列规定:

1

检查的内容应包括数据表中数据的规范性、入库后数据的完整性、拼接无缝及逻辑一致性等;

2

数据入库后,应建立高效率的数据索引;

3

应按数据库设计方案,对数据库中各类数据的数量、范围和内容以及数据之间的集成关系等进行测试,并建立相应的测试文档。

4.8 数据更新

4.8 数据更新

4.8.1 系统中的各种地理空间数据及其元数据应适时进行更新。

4.8.2

地理空间数据更新后的数据质量不应低于原有数据的质量。

4.8.3 地理空间框架数据的更新应符合下列规定:

1

宜与城市基础地理信息数据的更新同步进行,更新周期不宜超过1年;

2 对变化大的区域,应及时进行更新。

4.8.4

当覆盖区域的单元网格发生变动时,应及时进行单元网格数据的更新。

4.8.5 部件数据的更新应符合下列规定:

1

应定期进行更新,更新周期不宜超过6个月;

2

当监督员在日常监管巡查中发现新的部件、普查中遗漏的部件以及位置或属性发生变化的部件时,应报告相关部门。相关部门经核实后,应组织对这些部件数据及时进行更新。

4.8.6

地理编码数据的更新宜与部件数据更新同步进行。

4.8.7 当地理空间数据更新时,应同步更新相应的元数据。

4.8.8

更新后的各类地理空间数据,应进行质量检查验收。

4.8.9

数据更新后,应及时对相应的数据库进行更新和维护。

5系统功能与性能

5.1 一般规定

5.1 一般规定

5.1.1 城市市政综合监管信息系统基本结构框架(图5.1.1)应符合下列规定:

1

应包括监管数据无线采集、监督中心受理、协同工作、监督指挥、综合评价、地理编码、应用维护、基础数据资源管理等子系统;

2

当需与包括多级城市市政综合监管信息系统、各专业子系统等在内的外部信息系统进行数据交换时,应包括数据交换子系统;

3

可根据用户需求扩展其他子系统。

5.1.2 系统的主要性能应符合下列规定:

1 市政监管问题空间位置查询和定位时间不宜超过5s;

2

监督中心接收监督员上报市政监管问题传输和系统处理时间不宜超过30s;

3

监督中心向监督员发送任务,系统处理和传输时间不宜超过10s。

5.1.3 应保证各个子系统间的协同工作和数据的一致性。

5.1.4

系统运行中的业务数据库应符合下列规定:

1

应包含监督员上报、公众举报、监督员核实和核查、案件、流转、督办、业务表单、机构人员角色、绩效评价结果等数据;

2

应对这些数据的分类和属性项等进行定义。

5.1.5 系统运行支撑数据库应符合下列规定:

1

应包含机构人员角色配置、业务配置、工作流配置、工作表单定义、文号定义、数据字典定义、统计报表定义、物理图层配置、逻辑图层配置、专题图层配置、地图要素编码定义、地图使用配置、地图查询定义等数据;

2

应对这些数据的分类和属性项等进行定义;

3 运行支撑数据应由应用维护子系统和基础数据资源管理子系统配置生成。

5.1.6

系统应具有完备的信息安全保障体系。

5. 2 监管数据无线采集子系统

5. 2 监管数据无线采集子系统

5.2.1 监管数据无线采集子系统应包括服务器端和信息采集设备端,并应实现信息交互。

5.2.2

监管数据无线采集子系统应具有下列功能:

1 接收监管数据无线采集设备报送的市政监管问题信息;

2

下发监督中心分配的核实、核查、专项普查任务;

3 管理和发布当日提示信息;

4

提供信息查询、数据同步等功能。

5.2.3

监督员应配备使用监管数据无线采集设备采集数据。该设备的硬件和软件应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 监管数据无线采集设备》CJ/T

293的规定。

5.3 监督中心受理子系统

5.3 监督中心受理子系统

5.3.1 监督中心受理子系统应包括案件受理、地图操作、查询统计和参数设置等模块。

5.3.2

案件受理模块应具有接收监督员上报和公众举报的市政监管问题信息、建立案件、同时发送至协同工作子系统和向监督员发送核实、核查工作任务等功能。

5.3.3

地图操作模块应具有地理空间数据浏览、查询定位功能,宜实现地图量算、分析和统计等功能。

5.3.4

查询统计模块应具有案件查询与统计、监督员在岗情况查询与统计等功能。

5.3.5

参数设置模块应具有系统参数设置和用户信息设置等功能。

《城市市政综合监管信息系统技术规范》CJJ/T 106-20105.4 协同工作子系统

5.4 协同工作子系统

5.4.1

协同工作子系统应包括协同处理、地图操作、查询统计和参数设置等模块,并应提供延期、缓办、作废等的申请授权和授权操作功能。

5.4.2

协同处理模块应具有将信息收集、案件建立、任务派遣、任务处置、处置反馈、核查结案、综合评价等环节进行关联,实现监督中心、指挥中心、专业部门和各级领导之间信息同步、协同工作和协同督办等功能。

5.4.3

地图操作、查询统计和参数设置等模块的功能应符合本规范第5.3.3~5.3.5条的规定。

5.5 监督指挥子系统

5.5 监督指挥子系统

5.5.1

监督指挥子系统应具有整合地理空间数据和业务数据信息、实现基于地图的监督指挥等功能,并应能对发生市政监管问题的位置、处置过程、监督员在岗情况、处置结果、综合绩效评价等信息进行实时监控。

5.5.2

监督指挥子系统应能在适合多人共享的显示设备上显示,且宜分为地图显示区和信息显示区两部分。

5. 6 综合评价子系统

5. 6 综合评价子系统

5.6.1

综合评价子系统应基于市政监管问题的工作过程、责任主体、工作绩效等评价模型,具有对区域、部门、岗位等进行综合统计、计算评估和生成可视化评价结果等功能。

5.6.2

综合评价子系统的绩效评价模型及评价结果表达应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 绩效评价》CJ/T 292的规定。

5. 7 地理编码子系统

5. 7 地理编码子系统

5.7.1

地理编码子系统应具有地址描述、地址查询和地址匹配等功能,应能为监管数据无线采集子系统、监督中心受理子系统、协同工作子系统等提供地理编码服务。

5.7.2

地理编码子系统的响应时间宜小于1s。

5. 8 应用维护子系统

5. 8 应用维护子系统

5.8.1

应用维护子系统应具有对监督中心、指挥中心、专业部门、人员、业务、工作表单、地图、工作流等相关信息及查询、统计方式进行配置,完成系统的管理、维护和扩展的功能。

5.8.2

应用维护子系统应具有多级运行模式的工作流配置功能。

5.8.3

应用维护子系统应具有上级部门对下级部门的组织机构和权限等配置功能。

5.8.4

应用维护子系统的业务配置功能应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 监管案件立案、处置与结案》CJ/T 315的规定。

《城市市政综合监管信息系统技术规范》CJJ/T 106-20105.9 基础数据资源管理子系统

5.9 基础数据资源管理子系统

5. 9.1 基础数据资源管理子系统应具有地理空间数据管理和维护功能。

5.9.2

基础数据资源管理子系统应能对地理空间数据的查询、显示和统计功能进行配置和管理。

5.10 数据交换子系统

5.10 数据交换子系统

5.10.1

数据交换子系统应具有与多级城市市政综合监管信息系统、各专业子系统等进行数据交换的功能。交换的数据可包括案件数据、综合评价数据等。

5.10.2

数据交换子系统的数据传输应满足下列要求:

1 应支持超文本传输协议(HTTP);

2

应支持简单对象访问协议(SOAP);

3 应具备数据交换和传输的并发能力;

4

应保证数据传输的可靠性,避免传输的数据受到损失。

6系统运行环境

6.1 一般规定

6.1 一般规定

6.1.1 城市市政综合监管信息系统应具有基本的运行环境和安全保障功能。

6.1. 2

系统基本运行环境宜应包括机房、网络、服务器、显示设备、存储及备份设备、安全设备、呼叫中心、操作系统、数据库及地理信息系统平台软件等,并应分别符合本规范第6.2节至第6.9节的规定。

6.1.3

系统应具有下列安全保障功能:

1 用户身份统一认证;

2 用户访问授权控制和行为审计;

3

漏洞扫描和入侵检测;

4 数据包过滤和病毒防范;

5 数据加密;

6

系统监控等。

6.1.4 同一城市的市、区(县)宜使用统一的软硬件平台。

6.2 机 房

6.2 机 房

6.2.1 机房的技术指标应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174、 《电子计算机场地通用规范》GB/T

2887和《计算站场地安全要求》GB 9361的规定。

6.2.2 机房的消防系统应通过地方消防主管部门及其指定的消防检测部门的建筑工程消防验收。

6.2.3 机房应安装雷电防护系统,并应对其性能进行定期检测。

6.2.4

机房的供电系统应能提供可靠的电力保障。服务器和网络设备应配有高性能的不间断电源设备,电力供应中断时的维持时间不应低于4h。

6. 3 网 络

6. 3 网 络

6.3.1 网络环境应具有开放性、可扩充性、可靠性和安全性。

6.3.2

监督中心、指挥中心和专业部门之间应实现网络互联;网络带宽不应低于2Mbps。

6.3.3

监督中心应实现与无线通信网络的互联;网络带宽不宜低于2Mbps。

6.3.4 网络交换应采用多层结构。

6.3.5

应建立网络管理制度和网络运行保障支持体系。

《城市市政综合监管信息系统技术规范》CJJ/T 106-20106.4 服 务 器

6.4 服 务 器

6. 4.1 根据并发用户数和系统运行预期数据量等指标,服务器的配置性能宜满足运行和数量要求。

6.4.2

服务器应至少配置包括数据库服务、地图应用服务、业务应用服务、数据无线采集服务、统一认证服务和备份服务。

6.4.3

应建立日常管理维护机制,保证服务器的可靠运行。

6.5 显示设备

6.5 显示设备

6.5.1 监督中心和指挥中心宜配置供多人共享的显示设备。具体配置应根据城市的实际需要和经济条件进行选择。

6.5.2

显示设备的技术指标应符合下列规定:

1 屏幕分辨率不应低于1024×768像素;

2

屏幕对比率不应低于600:1;

3 屏幕亮度不应低于1000cd/m2;

4

水平视角不应低于150°,垂直视角不应低于60°。

6.6 存储及备份设备

6.6 存储及备份设备

6.6.1 存储设备应符合下列规定:

1 应具有良好的节点扩充性和高传输速率;

2

宜采用可伸缩的网络拓扑结构;

3 宜具有高传输速率的光通道直接连接方式。

6.6.2

备份设备应符合下列规定:

1 重要主机服务器应能进行无人值守备份;

2

应具有灵活的备份和恢复策略,具有集中化的备份策略管理及备份任务监督功能;部件和地理编码等数据应进行异地备份;

3

当系统出现意外损害时,应能快速及时地进行系统和数据的恢复。

6.7 呼叫中心

6.7 呼叫中心

6.7.1 呼叫中心应设在监督中心内,通过电话形式接受公众举报、与监督员通话联系。呼叫中心应符合下列规定:

1

应使用建设事业公益服务专用电话号码12319接入;

2 应允许多名话务员并行受理;

3

性能应稳定,易使用,易维护,并应具有可扩展性。

6.7.2 呼叫中心应具有基本坐席功能和特殊坐席功能,并应符合下列规定:

1

基本坐席功能应包括应答、保持、转接、呼出、咨询、会议等基本操作功能,并可实时显示主叫号码;

2

特殊坐席功能可包括话务质检、监听、协议跟踪、全程录音、放音、内部呼叫、强制插入、强制拆除、强制签出、强制示忙、强制示闲、拦截、服务指标统计等。

6.8 操作系统

6.9 数据库及地理信息系统平台软件

6.9 数据库及地理信息系统平台软件

6.9.1 数据库管理系统应具有下列功能:

1 统一存储和管理地理空间数据与属性数据;

2

数据库恢复;

3 历史数据管理;

4 数据备份和安全管理。

6.9.2

地理信息系统平台软件应符合下列规定:

1 应能管理海量地理空间数据,并支持地理空间数据和属性数据的统一操作;

2

应提供网络地理信息系统(WebGIS)服务,实现基于浏览器的地理空间数据查询、显示、分析;

3

应支持通用编程语言进行二次开发;

4 应支持常用数据格式的转换。

7系统建设与验收

7.1 系统建设

7.1 系统建设

7.1.1 城市市政综合监管信息系统建设应具备下列基本条件:

1 应有明确的应用需求和经费保障;

2

系统监管范围宜选择城市基础设施建设趋于稳定的区域;

3 系统监管范围内应没有无线通信盲区。

7.1.2

系统建设应包括下列工作:

1 建立项目管理组织体系;

2

根据本规范第3.1.2条的规定选定建设与运行模式,制定项目总体方案,确定工作分工、进度安排和经费预算;

3

编写系统建设实施方案;

4 组建独立的监督中心和监督员队伍,组建指挥中心,落实处置体系,编制相关工作制度和实施办法;

5

确定系统各项工作的建设单位;

6

获取或制作地理空间框架数据,划分单元网格,开展部件和地理编码数据普查,建立相应的地理空间数据库;

7

组织开发应用系统软件;

8 采购监管数据无线采集设备,组织开发城管通软件;

9

设计、采购、安装、集成和调试系统运行环境;

10 测试系统运行环境、功能和性能;

11

系统岗位人员业务和技术培训;

12 系统试运行、验收和正式运行。

7.1.3

系统建设宜采取第三方监理方式对设备安装调试、地理空间数据建设、应用软件系统开发与系统集成的全过程进行监理。所有工作应形成相应的文档资料。

7.2 系统验收

7.2 系统验收

7.2.1 系统验收应包括验收申请、现场考查和正式验收等环节。正式验收应在系统至少试运行3个月后进行。

7.2.2

系统正式验收的内容应包括建设与运行模式、地理空间数据、应用系统、运行效果和文档资料的验收。

7.2.3

建设与运行模式验收应包括下列内容:

1

建立了代表政府的、独立的城市管理监督考核和综合协调部门,实现了市政监管问题的处置和监督考核的职责分离;

2

组建了与城市监管范围、问题发生密度相适应的信息采集、呼叫中心和协调指挥的专职队伍;

3 建立了符合本规范第3.

3节规定的城市管理业务流程,各环节做到了分工明确、衔接紧密;

4

建立并执行了有效的监督制度、处置制度、绩效评价制度,形成了城市管理长效机制。

7.2.4 地理空间数据验收应符合下列规定:

1

验收依据应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 单元网格划分与编码规则》CJ/T 213、《城市市政综合监管信息系统

管理部件和事件分类、编码及数据要求》CJ/T 214、 《城市市政综合监管信息系统 地理编码》CJ/T 215的规定;

2

应提供数据采集、处理、建库的相关合同或协议、技术方案、技术总结报告、质量检查验收报告以及数据监理报告等文档;

3

可采用调阅相关技术文档、现场质询的方式进行验收;必要时,可进行数据的实地抽查。

7.2.5 应用系统验收应符合下列规定:

1

应对各个子系统的功能、性能及开发文档等进行验收;

2 各子系统的功能和性能应符合本规范第5章的规定;

3

应用系统应通过第三方软件测试。软件测试应符合现行行业标准《建设领域应用软件测评通用规范》CJJ/T 116的规定;

4

对未经第三方测试的应用系统,验收前应进行专门的测试;

5

开发文档应包括需求分析报告、总体设计书、详细设计书、用户手册、系统维护手册、系统测试报告等;

6

验收可采用调阅相关技术文档、现场演示、质询的方式进行。

7.2.6 运行效果验收应符合下列规定:

1

应对监管覆盖范围、专业部门接入和绩效评价结果进行验收;

2 监管范围宜至少覆盖城市(城区)主要建成区范围;

3

经过试运行,部件、事件问题的发现和处置达到合理的数量;

4 验收可采用现场系统实际案例演示和数据统计方式进行;

5

应对系统的绩效评价结果进行验收,并应符合现行行业标准《城市市政综合监管信息系统 绩效评价》CJ/T 292的规定。

7.2.7

文档资料验收应符合下列规定:

1 文档资料应包括系统建设与运行模式文档、建设过程文档和总结报告等;

2

系统建设与运行模式文档应包括项目建设、组织体系建设、运行管理、长效机制建立等相关的政府文件和管理制度文档;

3

建设过程文档应包括系统集成、地理空间数据建设、应用系统开发、软硬件采购和安装调试、网络建设、信息安全体系建设、场地机房装修、监理等全过程技术文档;

4

总结报告应针对验收评价的主要内容,重点说明项目概况、建设过程、组织体系建设、制度体系建设、信息系统建设、地理空间数据建设、试运行情况、运行效果,以及存在问题和进一步完善的方案等。

7.2.8

验收应由系统建设的上级主管部门组织相关专业专家进行,并应形成明确的书面验收意见。

8系统维护

系统维护

8.1 日常管理

8.1.1 应制定城市市政综合监管信息系统运行维护管理制度,配备系统管理员,监测系统运行状况、数据库状况、数据备份情况等。

8.1.2

应对操作系统、数据库系统、应用系统和网络设备设置权限,阻止非授权用户读取、修改、破坏或窃取数据。

8.1.3

应制定有效的备份管理制度,及时对各类地理空间数据和业务数据进行备份。在进行系统更新和维护时,应做好软件和数据的备份工作。

8.1. 4

应定期分析应用系统日志、数据库日志和业务操作日志等系统运行日志,及时发现系统异常情况。

8.2 软件和数据维护

8.2.1 应通过应用维护子系统对系统进行维护,并通过基础数据资源管理子系统对地理空间数据进行管理和维护。

8.2.2

系统应具备快速适应能力。当机构、人员、工作流程、工作表单、地图等管理内容发生变化时,可通过应用维护子系统进行相应的调整,保证系统正常运行。

8.2.3

地理空间框架数据、单元网格数据、部件数据、地理编码数据的更新应符合本规范第4.8节的规定。

8.2.4

系统应具备对管理部件和事件类型进行扩展的能力。

8.3 应急预案

8.3.1 应制定有效的系统运行应急预案,并应由系统管理员定期组织演练。

8.3.2

应急预案应包括呼叫中心异常、网络异常、数据库服务器异常、应用服务器异常、磁盘阵列异常、平台软件系统异常、应用软件系统异常等情况的处置方案。

8.3.3

应急预案应能在系统出现异常后8h内恢复正常运行。

本规范用词说明

本规范用词说明

1

为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面用词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面用词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面用词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2

条文中指明应按其他有关标准执行的写法为: “应符合……的规定”或“应按……执行”。

《城市市政综合监管信息系统技术规范》CJJ/T 106-2010 引用标准名录

引用标准名录

1 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174

2 《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887

3 《计算站场地安全要求》GB

9361

4 《地理空间数据交换格式》GB/T 17798

5 《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316

6

《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ 100

7 《城市地理空间框架数据标准》CJJ 103

8 《建设领域应用软件测评通用规范》CJJ/T

116

9 《城市地理空间信息共享与服务元数据标准》CJJ/T 144

10 《城市市政综合监管信息系统 单元网格划分与编码规则》CJ/T

213

11 《城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求》CJ/T 214

12 《城市市政综合监管信息系统

地理编码》CJ/T 215

13 《城市市政综合监管信息系统 绩效评价》CJ/T 292

14 《城市市政综合监管信息系统

监管数据无线采集设备》CJ/T 293

15 《城市市政综合监管信息系统 监管案件立案、处置与结案》CJ/T 315