前言

中华人民共和国国家标准

城市综合防灾规划标准

Standard for urban planning on comprehensive disaster resistance and prevention

GB/T 51327-2018

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2019年3月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2018年 第200号

住房城乡建设部关于发布国家标准《城市综合防灾规划标准》的公告

现批准《城市综合防灾规划标准》为国家标准,编号为GB/T 51327-2018,自2019年3月1日起实施。

本标准在住房城乡建设部门户网站公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2018年9月11日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 综合防灾评估;5 城市防灾安全布局;6 应急保障基础设施;7 应急服务设施。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,北京工业大学抗震减灾研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送北京工业大学抗震减灾研究所国家标准《城市综合防灾规划标准》管理组(地址:北京市朝阳区平乐园100号,邮编:100124,E-mail:iee@bjut.edu.cn)。

本标准主编单位:北京工业大学抗震减灾研究所

中国城市规划设计研究院

本标准参编单位:住房和城乡建设部抗震办公室(以下单位排列不分先后)

中国城市规划学会城市安全与防灾规划学术委员会

河北省地震工程研究中心

中国建筑科学研究院有限公司

住房和城乡建设部防灾研究中心

应急管理部天津消防研究所

中国水利水电科学研究院

中国安全生产科学研究院

中国建筑标准设计研究院有限公司

中国地震局工程力学研究所

中国地震局地质研究所

北京市劳动保护科学研究所

清华大学

同济大学

中国海洋大学

河南工业大学

山西省建筑科学研究院

西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司

安徽省城建设计研究总院股份有限公司

上海同济城市规划设计研究院有限公司

重庆市规划设计研究院

天津市城市规划设计研究院

吉林市城乡规划设计研究院

本标准主要起草人员:周锡元 苏经宇 马东辉(以下按姓氏笔画排列)王威 王安华 王志涛 王春明 王家卓 冯志佰 冯启民 毕兴锁 朱思诚 任爱珠 苏幼坡 李刚 李彪 李引擎 杨国梁 吴宗之 邱培芳 邹亮 汪彤 汪科 初建宇 张耀 张靖岩 陈志芬 罗翔 周冠夫 赵振东 贾抒 钱稼茹 倪照鹏 高惠瑛 郭小东 黄世敏 康荣学 蒋溥 蒋航军 韩阳 程晓陶 曾德民 谢映霞 戴慎志

本标准主要审查人员:王静霞 高小旺(以下按姓氏笔画排列)王宁伟 刘乃齐 刘本玉 刘奇志 汤铭潭 李娜 辛鸿博 宋波 陆鸣 陈志龙 林树枝 金磊 胡俊锋 黄友谊 傅晓东 谭少华 翟宝辉

▼ 展开条文说明

中华人民共和国国家标准

城市综合防灾规划标准

GB/T 51327-2018

条文说明

编制说明

《城市综合防灾规划标准》GB/T 51327-2018,经住房和城乡建设部2018年9月11日以第200号公告批准、发布。

随着《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国突发事件应对法》和《汶川地震灾后恢复重建条例》、《自然灾害救助条例》以及《房屋建筑工程抗震设防管理规定》、《市政公用设施抗灾设防管理规定》等相关法律法规和部门规章的相继发布,同时有多个特大和重大灾害经验的积累,各地各类防灾规划实践日益增多,编制城市综合防灾规划的需求日益扩大。

本标准编制过程中,编制组进行了国内外防灾规划编制和实施的模式及经验的调查研究,总结了我国工程建设城市规划和防灾减灾领域的实践经验,分析了规划中所反映的需求和突出问题,采纳了城市规划和防灾减灾领域新的科研成果,同时参考了国外先进技术法规和技术标准,通过对防灾安全布局和防灾设施的防灾措施开展专题研究和试点,为本标准制定有关设防水准、规划技术指标和防灾措施提供了依据。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《城市综合防灾规划标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1总则

1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等有关法律法规,规范城市综合防灾规划编制,制定本标准。

▼ 展开条文说明

1.0.1 本条阐述了本标准制定的宗旨。本标准根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《城市规划编制办法》、《市政公用设施抗灾设防管理规定》等有关防灾减灾的法律法规和部门规章制定。

从我国城市规划实践来看,城市抗震防灾规划、防洪规划、内涝防治规划、消防规划及重大危险源布局规划、地质灾害防治规划、人防规划(地下空间规划)是开展比较普遍的专业防灾规划,也是有关法律法规和部门规章要求编制的规划;避难场所规划、公共安全规划、公共卫生规划等其他类型的规划在一些城市也有编制;城市综合防灾规划作为城市总体规划和详细规划的专项内容,是《城市规划编制办法》的基本要求。近些年来各地也开展了多种形式的规划实践和探索,积累了一定的经验,但也反映出综合性不强、规划要素不明确、综合方式方法缺乏统一要求等问题。城市综合防灾专项规划作为单独编制的专业规划,在我国多是不同历史阶段研究探索性的规划,作为法定规划实践较少。这些类型的防灾规划对促进我国城市综合防灾能力的提高起到了很大的作用。《城乡规划法》、《突发事件应对法》以及各个专业防灾的法律法规提出了城市综合防灾规划编制及支撑应急的要求。

城市综合防灾规划从20世纪80年代就开展研究,21世纪初国内就其编制方法和技术路线进行了较多的基础研究和试点,本次标准制定便是在总结这些经验的基础上,根据我国城市化发展中综合防灾面临的严峻挑战,通过一些科学研究支撑而形成的。

目前,基于各灾种统一风险评价,对突发事件应对的预防与应急准备、应急处置与救援、监测与预警、事后恢复与重建等内容进行大综合防灾尚不成熟,而现有专业防灾规划已有成熟的管理体系,并有其法律依据和依托行业。考虑到公共安全、事故灾难和公共卫生的特殊性,公共安全规划、医疗卫生规划逐步成熟,且对城市的影响主要局限在局部范围,在现阶段采用综合防灾规划代替所有专业规划或包纳所有突发事件在技术和理论上的限制很少,关键是缺少法律法规支撑和制度保障,缺少明确的主管部门,不具备可行性和可操作性。因此,本标准制定时,从我国城市规划领域的综合防灾需求出发,立足于现有各种防灾规划的管理规定和实际情况,对城市综合防灾规划的定位是城市规划和建设领域,在城市规划阶段,针对城市空间、用地和工程设施的统筹协调和安排,梳理构建城市防灾安全布局,为重大和特大灾害的防御和应急提供城市空间和工程设施的基本支撑框架,并服务于城市规划。

考虑到各专业/专项防灾规划管理体系的特殊性,目前标准中纳入统筹的灾种暂以地震、洪涝、火灾及地质灾害、极端天气灾害等灾害为主,并考虑人民防空及地下空间安全、公共卫生安全、事故灾难防范和公共安全等其他要求。各地在进行城市综合防灾规划时,可根据本地情况,把其他灾害和突发事件纳入主要灾种,并为标准修订积累经验。在标准报批过程中,根据有关政策法规要求变化情况,适当强化重大危险源防护和规划管控的规定。

本标准制定时,根据现行国家标准《城市消防规划规范》GB 51080、《城市居住区人民防空工程规划规范》GB 50808、《城市防洪规划规范》GB 51079,并考虑《城市抗震防灾规划标准》GB 50413、《城市排水工程规划规范》GB 50318的修订情况和城乡规划防地质灾害、城市内涝防治等标准的制订情况,相互进行了沟通协调,本标准中对相关专业防灾内容侧重需要综合统筹的内容,其他规定按照相关专业/专项规划标准执行。

本标准制定时,在总结分析有关经验教训的基础上,通过开展专题研究和试点研究,调查总结了近年来国内外防灾规划编制和实施的模式及经验,分析了规划中所反映的需求和突出问题,采纳了城市规划和防灾减灾领域新的科研成果,考虑了我国的经济条件和规划设计实践。本标准制定过程中通过住房和城乡建设部向全国各类灾害防御主管部门、各级住房和城乡建设管理部门、全国城市抗震防灾规划审查委员会成员及其单位,有关规划、设计、勘察、科研、教学单位及专家进行了意见征求,由住房和城乡建设部城乡规划标准化技术委员会组织相关部门负责人员和专家经进行多次研讨论证,经反复讨论、修改、充实,先后经两次审查并修改完善形成报批稿,经相关部门进一步审定并定稿。

1.0.2 本标准适用于城市规划中的防灾规划和城市综合防灾专项规划。

▼ 展开条文说明

1.0.2 本条说明标准的适用范围。本标准适用于为防止和减轻地震、洪涝、火灾及极端天气灾害、地质灾害等灾害损失和影响所进行的城市综合防灾规划的编制。城市进行综合考虑自然灾害、公共安全、公共卫生安全和事故灾难的防灾规划时,可按照本标准制定的原则,参照执行。

本标准主要是针对县级人民政府所花地镇及以上城市的综合防灾规划的编制和实施而制定的,对于镇、乡、村的防灾规划时参照执行。

本标准所指的城市综合防灾专项规划并不是要代替现有针对单灾种的各专业/专项防灾规划,而是指在城市现有工程抗灾和各专业/专项防灾规划体系的基础上,统筹整合城市灾害综合防御体系,其在城市规划体系的位置大体上位于城市总体规划和各专业防灾规划之间,并协调联系详细规划。在具体规划实践中,当进行包括针对单灾种的各专业的防灾规划的大综合防灾专项规划时,至少需要符合本标准的编制内容要求和技术规定。

本标准技术内容主要规定了单独编制的城市综合防灾专项规划的技术要求。对城市总体规划中的防灾规划,其编制内容和要求与在城市总体规划编制有关管理规章中规定相一致,本标准第3章根据有关规章的修订情况规定了此类别规划的编制内容要求,但总体规划中的防灾规划技术要求需要符合本标准的规定。

城市各专业/专项的防灾规划和其他有关专业领域的规划需要遵守本标准的规定,并对本标准规定的各类规划要素做出规划安排,以便城市综合防灾规划进行综合统筹。

对历史文化名城、国家级风景名胜区、国家级自然保护区和列入“世界遗产名录”的地区及城市重点保护建筑等,需要通过专题研究,编制专门的综合防灾规划。

1.0.3 城市综合防灾规划应与城市总体规划的范围、期限一致。城市综合防灾专项规划应与城市总体规划中的防灾规划相衔接,统筹、协调并指导各专业的防灾规划。城市其他规划应符合城市综合防灾规划要求,落实城市综合防灾部署。

▼ 展开条文说明

1.0.3 本条说明了城市综合防灾专项规划与城市总体规划中的防灾规划、各专业领域的防灾规划及其他规划的关系,明确了其定位。

城市综合防灾专项规划的定位是衔接城市总体规划中的防灾规划,统筹指导各专业/专项防灾规划,与城市交通、给水、排水、电力、通信、燃气、供热、园林、医疗卫生、地下空间、教育、生态保护等其他规划相协调,并作为详细规划的设计依据。城市其他规划需要符合城市综合防灾规划的规定,落实相关规划安排。

城市综合防灾规划不可能包罗万象,其更主要的目标是解决影响城市防灾减灾救灾能力的综合性及全局性的主要问题,重点是对各单灾种防灾规划的灾害风险、防灾布局、灾害防御设施布局、用地安全布局、应急保障基础设施和应急服务设施进行统筹与整合,统筹城市防灾战略和基本对策,协调完善城市防灾设施体系,增强城市防灾体系的完备性和韧性,属于各单灾种防灾规划的主要由其规范。另外,城市综合防灾规划中通常需要由专业部门实施的一些特殊措施,可根据不同政府部门的管理要求明确实施方式和保障措施,相关专业规划需按相关管理规定落实城市综合防灾规划相关内容。

单靠城市综合防灾规划是难以彻底解决城市防灾问题的,因此本条规定了城市其他规划需要落实城市综合防灾规划各项部署的要求。下面列举了一些承担防灾功能的城市设施规划时需要考虑的防灾要求:

1 城市公共设施中,中小学校、体育设施、各类场馆属于可供避难利用的资源,医疗卫生设施属于应急医疗救援的重要依托,而且大量公共设施具有人员密集的特点,因此相关规划需要对人员密集公共设施的疏散、公共设施的避难利用、医疗卫生设施的应急保障作出安排。

2 城市绿地承担了避险避难、防护隔离、疏散通道保障等重要防灾功能,住房和城乡建设部曾发布《关于加强城市绿地系统建设提高城市防灾避险能力的意见》(建城〔2008〕171号),对城市绿地系统防灾避险规划的编制和实施提出了具体要求。

3 城市作为应急保障基础设施的各市政专业规划需要落实相关专项防灾要求。

城市的市政公用设施是应急保障基础设施的主要载体,是保障各类防灾设施应急功能和城市应急救灾与有效恢复的重要支撑。住房和城乡建设部发布了《市政公用设施抗灾设防管理规定》(住房和城乡建设部1号令),其中对市政公用设施规划的防灾安排提出了明确要求。

关于城市综合防灾规划的修编问题,目前尚未有制度予以明确,经与主管部门讨论,当有下列情形之一时,城市综合防灾规划应当及时进行修改完善:

1 城市总体规划修编。

2 城市灾害防御目标或设防标准发生重大变化。

3 规划区遭受到重大或特大灾害影响,原有城市防灾体系不健全或遭受重大破坏。

4 城市规划区或行政区域发生重大改变,城市功能、规模或现状发生较大变化,现行城市综合防灾规划已不能适应。

5 有关法律法规要求进行修编及其他特殊情形。

1.0.4 城市综合防灾规划,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

▼ 展开条文说明

1.0.4 本标准为综合性通用标准,涉及多种专业,这些专业都颁布了相应的专业标准和规范。因此,进行城市综合防灾规划时,除应执行本标准的规定外,还应遵守国家现行有关标准的相关规定。

2术语

2.0.1 综合防灾 comprehensive disaster resistance and prevention

为应对地震、洪涝、火灾及地质灾害、极端天气灾害等各种灾害,增强事故灾难和重大危险源防范能力,并考虑人民防空、地下空间安全、公共安全、公共卫生安全等要求而开展的城市防灾安全布局统筹完善、防灾资源统筹整合协调、防灾体系优化健全和防灾设施建设整治等综合防御部署和行动。

▼ 展开条文说明

2.0.1 本标准中“综合防灾”的术语是狭义的概念,针对的是城市规划建设阶段的灾害综合应对。考虑到对城市空间和布局的影响程度,此处对灾害的罗列未按通常的突发事件分类给出,而是按照对我国城市的影响程度,依次给出地震、洪涝(包括洪水、内涝、风暴潮)、火灾(包括城市火灾、森林火灾、爆炸等)、极端天气灾害(包括台风、龙卷风、暴风雪、雨雪冰冻等)及地质灾害(包括滑坡、崩塌、泥石流等),并按主管部门要求列入事故灾难和重大危险源防范,作为城市综合防灾规划的灾害防御重点。另外,进行综合统筹时,需要考虑人民防空和地下空间防灾、公共安全及公共卫生安全的要求。我国南海等地区必要时需要考虑海啸的防御要求。

2.0.2 城市综合防灾规划 urban planning on comprehensive disaster resistance and prevention

为建立健全城市防灾体系,开展综合防灾部署所编制的城市规划中的防灾规划和城市综合防灾专项规划。

▼ 展开条文说明

2.0.2 本标准中“城市综合防灾规划”的术语是特定的概念,是指城市规划中的防灾规划和城市综合防灾专项规划两种类型的统称。

2.0.3 城市防灾体系 urban spatial and engineering system for disaster resistance and prevention

按照预定设防标准所采取的抗灾设防、防灾安全布局、防灾设施部署及相应的防灾措施和减灾对策,减缓、消除或控制灾害的长期风险和危害效应,以全面有效应对城市设定防御标准灾害影响,增强应急响应能力,保障抢险救灾行动的开展。

▼ 展开条文说明

2.0.3 城市防灾体系建设的根本目的是通过工程抗灾设防、防灾安全布局和防灾设施体系规划建设,减轻人民生命财产损失保障灾后民众的基本生活和城市基本秩序,有效支撑城市重要功能的基本运行和其他功能的有序恢复,增强应急响应能力,支持抢险救灾活动的顺利开展。建立和完善城市防灾体系,主要内容可包括:防灾安全布局和防灾设施部署等城市空间防灾体系,改善或提高建设工程及设施设备抗灾能力的工程抗灾体系,控制、减缓或消除灾害风险的防灾减灾对策体系等。

2.0.4 工程抗灾设防标准 criteria for disaster resistance of engineering design

城市一般性工程所采用的衡量灾害设防水准高低的尺度,通常采用一定的物理参数和重要性类别来表达。如抗震采用设计地震动参数与抗震设防类别;抗风采用基本风压;抗雪采用基本雪压;防洪釆用根据不同防护对象重要性的一定重现期的洪峰流量或水位等。

2.0.5 设定防御标准 criteria for scenario disaster prevention

确定防灾安全布局、用地防灾管控措施和防灾设施部署时,与所依据灾害影响水平相对应的高于工程抗灾设防标准的灾害设防水准。

2.0.6 设定最大灾害效应 scenario maximum disaster impact

通过对各灾种设定灾害风险进行综合防灾评估确定的,作为确定防灾安全布局、用地防灾管控措施和防灾设施部署设计依据的最大灾害影响和受灾规模。

▼ 展开条文说明

2.0.4~2.0.6 本标准对城市综合防灾是基于多道防线的防御理念进行规定的,工程抗灾设防是基础,灾害防御水准所对应的是工程抗灾设防标准,城市空间防灾体系是二道防线保障,灾害防御水准所对应的是设定防御标准。

基于城市多道防线的基本防御理念,在工程抗灾设防标准的基础上,提出了设定防御标准和设定最大灾害效应的概念和内涵。工程抗灾设防标准是指量大面广的一般性建设工程的抗灾设防标准。对于防灾设施而言,采用设定防御标准,通常高于工程抗灾中的一般工程抗灾设防标准,并与重要建筑工程的抗灾设防标准相衔接。

2.0.7 灾害风险评估 disaster risk assessment

采取一定的技术方法,识别存在的灾害危险,分析抗灾能力、抗灾薄弱环节及可能的灾害后果,确定风险防范和控制能力,聚焦存在问题的过程。

2.0.8 防灾措施 measures of disaster resistance and prevention

为减低各种灾害的直接危害效应所采取的用地安全规划管控措施,防灾设施应急保障措施以及建设工程抗灾措施。

▼ 展开条文说明

2.0.8 由于防灾、减灾、救灾(应急)历史上在我国分属不同部门管理,位属不同领域之间的概念范畴相互渗透、相互包含,一直是混淆度很高的三个概念。现行国家标准《自然灾害管理基本术语》GB/T 26376中,把减灾定义为“在灾害管理的各个阶段,采取一系列措施减轻灾害造成的人员伤亡、财产损失,以及灾害对社会和环境的影响”,实际上就是一种扩大化的广义解释,难以与本标准所使用的各类对策和措施去分类对应。国际上,按照风险管理的理念,通常把灾害应对区分为mitigation,preparedness和respond,recovery/rebuild四个环节,很多文献把mitigation直接翻译为减灾,也被部分减灾部门和科研机构放大釆用。在我国由于灾害管理体制的历史演变,产生了防灾的概念,在灾害防御领域有时还区分工程性措施和非工程性措施,实际上我国防灾及通常的工程性措施与国际上的mitigation更接近,减灾和非工程性措施与preparedness更接近。如我国地震部门称“防震减灾”,规划建设部门称“抗震防灾”;气象部门称“防风减灾”,规划建设部门称“抗风防灾”;防汛部门区分工程性措施和非工程性措施等亦如此。因此本标准制定时,主要根据常态建设和灾时应对、建设工程设防和应急管理等差别对防灾、减灾和应急的概念参考了国外常见的划分方式,进行较为狭义的区分。通常来说,防灾指的是为了减低灾害的危害效应而采取的工程性措施,是按照规定的设防水准通过合理的防灾空间布局及整治和工程建设措施等常态建设方式实施的灾害防御对策,属于为控制、减低和消除灾害风险所采取的预防性工程措施;减灾指的是为发挥承灾体防灾能力和应对超出承灾体防御水准的灾害所采取的应急管理、应急预案及相应的应急演练、教育培训等常态灾害准备对策,其目的是提高应急管理水平,发挥“防灾”的最大效力;应急(disaster emergency response)指的是在灾害的预警发布或灾害发生后所釆取的灾害应对的应急性措施和行动。应急措施指为防止、减缓灾害发生或减轻灾害影响后果,城市所采取的应急防控、紧急处置、抢险救援、紧急疏散、应急恢复等紧急应对措施。

2.0.9 防灾设施 disaster-mitigation construction and facilities

城市防灾体系中直接用于灾害控制、防治和应急所必需的建设工程与配套设施。防灾设施是灾害防御设施、应急保障基础设施和应急服务设施的统称。

2.0.10 灾害防御设施 disaster-control construction and facilities

为防御、控制灾害而修建的,具有明确防护标准与防护范围或防护能力的,对灾害实施监测预警、可控制或降低灾害源致灾风险的建设工程与配套设备,如防洪设施、内涝防治设施、防灾隔离带、滑坡崩塌防治工程、重大危险源防护设施等。

2.0.11 应急保障基础设施 emergency function-ensuring infrastructures for disaster response

属于交通、供水、供电、通信等基础设施的关键组成部分,具有高于一般基础设施的综合抗灾能力,灾时可立即启用或很快恢复功能,为应急救援、抢险救灾和避难疏散提供保障的工程设施。

2.0.12 应急服务设施 sites,building construction and facilities for emergency service

具有高于一般工程的综合抗灾能力,灾时可用于应急抢险救援、避险避难和过渡安置,提供临时救助等应急服务场所和设施,通常包括应急指挥、医疗救护和卫生防疫、消防救援、物资储备分发、避难安置等类型。

▼ 展开条文说明

2.0.9~2.0.12 我国一直未对城市的防灾设施进行合理的分类。本标准制定时,按照本标准的基本原则,把防灾设施分成三类:灾害防御设施、应急保障基础设施和应急服务设施。灾害防御设施的区分依据是这类工程是对灾害起监测、防范和控制作用的。我国建设部门和水利部门对城市内涝的防御和治理存在排涝、防涝、治涝、除涝等说法,在本标准中将之统称为内涝防治,相应的排涝设施、防涝设施、治涝设施、除涝设施等通常为内涝防治设施。

2.0.13 防灾隔离带 spatial separate belt for disaster overspreading protection

为阻止城市灾害及其次生灾害大面积蔓延,对保护生命、财产安全和城市重要应急功能正常运行起防护作用的分隔空间和建(构)筑物设施。

▼ 展开条文说明

2.0.13 本条给出了城市规划中防灾隔离带的概念和作用,根据多次灾害经验,合理设置的防灾隔离带可以有效地阻止灾害发生后的进一步蔓延,控制灾害的规模化效应。

2.0.14 应急通道 emergency route

应对灾害应急救援和抢险避难、保障灾后应急救灾和疏散避难活动的交通通道,通常包括救灾干道、疏散主通道、疏散次通道和一般疏散通道。

▼ 展开条文说明

2.0.14 应急通道可分为下述几类:

1 救灾干道:保障城市对内、对外救援和疏散以及应急指挥等重大救灾活动有效进行的交通工程设施;

2 疏散主通道:保障城市内部疏散和大面积人员救援、物资运输等重要救灾活动有效进行的交通工程设施。

3 疏散次通道:保障城市一定地区范围内主要救灾活动的交通工程设施。

4 一般疏散通道:保障发生灾害时能尽快疏散人群和救灾的交通工程设施。

2.0.15 应急保障医院 emergency function-ensuring hospital

配置防灾设施,用于突发灾害应对重伤病人员医疗救护的医院。

▼ 展开条文说明

2.0.15 应急保障医院是指定承担重大和重要医疗救援任务、用于灾后医疗救援依托的医院。在应急保障医院中,急救、手术等重要医疗救护功能基本不中断类型医院规划建设对提高应急救灾能力、降低因灾死亡水平非常重要,也是美国、日本等发达国家的经验,我国2013年四川雅安地震中,庐山县人民医院成为我国第一个震后即可投入使用的医疗建筑,起到了巨大作用,引起了媒体和社会的广泛关注。

2.0.16 应急保障水源 emergency function-ensuring water sources

突发灾害应对中,承担保障基本生活和应急救灾的市政供水水源。

2.0.17 应急保障水厂 emergency function-ensuring water supply plant

突发灾害应对中,承担保障基本生活和救灾应急供水的水质净化处理厂(包括主要水处理建(构)筑物、配水井、送水泵房、中控室、化验室等设施)。

▼ 展开条文说明

2.0.16、2.0.17 应急保障水源、应急保障水厂通常按照平灾结合的原则采用对现有和规划水源、水厂采取较高抗灾设防标准、应急保障措施等进行,满足应急保障要求。对于城市难以满足应急保障要求的地区和重要设施,应急保障水源可采取应急储水或取水设施等补充水源的形式。

2.0.18 防灾控制界线 disaster mitigation governance line

城市规划确定的对防灾要素进行规划管控的界线,包括确保防灾设施安全的防灾设施控制界线,以及为保障防灾功能有效发挥,减缓、消除或控制灾害的长期风险和危害效应,采取特定规划管控措施的风险控制区界线。通常可用橙线标识。

▼ 展开条文说明

2.0.18 我国城市规划除防洪设施、消防站等部分防灾设施用地纳入市政基础设施用地(黄线)管理外,对与防灾安全有关的其他规划管控界线尚未建立控制要求。本标准在论证审查时,经与主管部门协商,纳入了防灾控制界线的规划管控手段。防灾控制界线考虑到与现有各类控制界线相衔接,只是纳入了防灾设施控制界线和风险控制区界线,与用地界线有关的要求仍沿用现有规定。

现有防灾设施用地界线主要有:

1 应急通道的道路用地界线(红线)。

2 用作防灾避难场所的绿地用地界线(绿线)。

3 用作应急服务设施的公共设施用地界线(红线)。

4 灾害防御设施用地界线(黄线)。

5 应急供水、供电、通信基础设施用地界线(黄线)。

3基本规定

3.0.1 城市综合防灾规划应贯彻落实“预防为主,防、抗、避、救相结合”的方针,坚持以人为本、尊重生命、保障安全、因地制宜、平灾结合,科学论证及全面评估城市灾害风险,整合协调城市防灾资源,坚守防灾安全底线,统筹防灾战略与任务,综合落实防灾要求,建立健全具备多道防线的城市防灾体系,并应符合下列规定:

1 城市综合防灾规划应以综合防灾评估为依据,根据城市规模、发展布局以及灾害类型、严重程度、危急程度,以设定最大灾害效应为基准,合理设定城市灾害综合防御目标和防御标准,分析城市防灾需求及安全防护和应急保障服务要求,统筹完善城市防灾安全布局,划分防灾分区,系统规划防灾设施。

2 城市综合防灾规划应以最严重灾害类型、危害严重程度确定设定最大灾害效应,综合考虑采取防护距离、防灾设施、加强设防等防灾举措的可行性及代价,合理规划选择防灾举措。重要灾害风险应釆取多种举措综合预防。

3 城市综合防灾规划应以工程抗灾和各专业的防灾规划为基础,遵照常态功能和防灾功能协调共用、多灾种防灾功能综合共享的原则,统筹防灾设施,协调防灾管控措施,整合防灾资源。

4 城市规划应以专业性评估为基础,统筹安排既有重大危险源预防,提出搬迁、除险、防控等规划管控要求,合理安排重大危险源防护距离及周边用地功能和建设时序。

5 城市综合防灾规划应提出建筑工程抗灾能力改善和灾害风险控制的基本对策和指引。

▼ 展开条文说明

3.0.1 本条规定了城市综合防灾规划的基本原则和基本技术思路。本标准中城市综合防灾规划的主要任务是,在城市规划阶段,统筹协调各类防灾资源与防灾设施,形成支撑城市综合防灾减灾能力的防灾空间结构体系,建立健全以安全底线和多道防线为基础的城市防灾体系。

“多道防线”是防灾减灾的基本思想,本标准的城市综合防灾规划所梳理的城市防灾体系,是在以工程抗灾为主体的城市防灾第一道防线的基础上,统筹各单灾种防灾规划,重点是基于统一的防灾战略和防御目标,综合防御体系的建立,统一防灾空间的梳理建构,形成城市的空间防线灾害防御设施的有效防护,应急服务设施和应急保障基础设施的有效支撑,形成城市防灾的保障防线,并以城市减灾体系和应急体系为补充防线。规划的基本思路如下:

1 城市综合防灾规划需要根据城市发展的安全保障需求,科学地评估城市面临的实际灾害风险,全面实施综合防灾评估,坚持确保防灾安全底线,保证防灾设施的基本保障、服务和防护能力,确定城市灾害综合防御目标和设防标准,促进城市发展与防灾减灾的有机统一,优化防灾安全布局,建立完善城市防灾体系,防御灾害加剧发生与减轻灾害造成的损失,提高城市和社区的综合防灾能力。

2 城市综合防灾规划通常以地震、洪涝、火灾和极端气象灾害、地质灾害等灾害中对城市影响较大、影响范围较广的重大和特大规模灾害防御为主线,综合、次生灾害和重大危险源的重点防御,并兼顾发生其他灾害时城市的防灾安全要求和民众的疏散避难需求。

3 城市综合防灾规划依据平时功能和多灾种应急功能协调共用、综合共享的原则,整合各类可利用的防灾资源,统筹灾害防御设施、应急保障基础设施和应急服务设施等防灾设施布局,综合保障应急救灾和疏散避难。

4 城市防灾安全布局控制以及应急保障基础设施、应急服务设施和灾害防御设施等防灾设施的规模和空间布局确定的依据是设定最大灾害效应,据此评估防灾需求规模作为确定这些防灾设施规模和布局的基本依据,设定最大灾害效应不得低于设定防御标准下的灾害影响。

在规划内容和措施上,城市综合防灾规划需要突出以下四个方面:

一是“防”,通过综合防灾评估,厘清灾害类型和危险源,坚持防控为主,在不断改善和提高建筑工程抗灾设防能力的基础上,从布局上采取预防措施,规定责任分区,统筹完善防灾资源布局与利用。

二是“抗”,实施建筑工程抗灾能力提升和风险降低工程,落实防灾设施建设要求。

三是“避”,采取分割高风险片区、划定防护距离、设置工程防护措施、划定风险控制界线管控易损功能布局等综合措施,降低高风险、防范重大危险源和灾害源。

四是“救”,预先规划建设应急保障基础设施和应急服务设施,为应急抢险救援、避难安置、救助救护和恢复重建提供支撑与保障。

城市综合防灾规划的编制需要特别注重与城市的结合,表现为密切结合城市的实际情况,满足城市建设与发展中的综合防灾要求,使防灾规划的成果符合城市防灾减灾工作实际情况,注重规划、对策及措施的合理性、实用性和可操作性。

3.0.2 城市规划的综合防灾内容应满足下述要求:

1 城市总体规划中的防灾规划应包括城市防灾体系建设目标和任务,防灾设施建设标准,重大防灾设施空间布局要求,重点防御灾害的规划对策和措施,涉及城市发展全局安全的防灾控制界线、防灾管控措施等内容。

2 城市综合防灾专项规划除应包括本条第1款的内容外,尚应包括:综合防灾评估,设定防御标准和灾害防御指引,城市防灾安全布局,城市应急保障基础设施和应急服务设施规划,重要防护对象、重要应急保障对象、重要设防对象及规划管控措施,近期实施的防灾设施及其他重点防灾建设项目。

3 城市单灾种防灾规划应按照灾害综合防御的要求,结合应急保障和服务设施的安全防护,确定防灾设施的防御目标、设防标准、规划布局,提出防灾措施和减灾对策。

4 城市综合防灾规划应按照各单灾种防灾规划、城市生命线系统和应急救援系统建设等要求,统筹规划布局避难场所、应急救援通道和应急指挥、医疗卫生、消防站、救灾物资储备等设施,明确供水、电力、通信、供热、排水、环卫等基础设施防灾建设要求。

5 城市规划应鼓励和引导各类城市公共服务设施、基础设施、场所的多功能使用或兼容。承担防灾功能的上述设施和场所的规划建设与管理应满足城市防灾减灾和应急功能需要。

6 城市灾害高风险片区、应急保障服务能力薄弱片区的防灾规划策略应坚持抗灾能力改善、风险排查与监控、风险源整治和防灾设施部署等综合防治对策,并可考虑规划的分期应对措施。

▼ 展开条文说明

3.0.2 本条规定了城市总体规划中的防灾规划、城市综合防灾专项规划及各单灾种防灾规划需包括的主要内容和要求。城市总体规划中的防灾规划内容主要依据城市规划编制的有关规定制定。

1 综合本标准相关部分的规定,城市综合防灾专项规划的规划内容主要包括:

1)城市防灾、减灾和救灾(应急)现状分析,防御灾种及重点防御内容,综合防灾评估。

2)城市灾害综合防御目标、设定防御标准和灾害防御指引。

3)城市防灾安全布局的规划控制要求和技术指标;城市规划建设用地防灾适宜性规划;重要地区和重大工程的灾害防御要求;灾害防御设施布局和建设指引;可能造成特大灾难性后果的设施和地区的防灾措施和减灾对策。

4)城市出入口与应急通道布局;应急保障基础设施和应急服务设施的规模和布局,相应建设标准、设防标准、建设与改造要求、防灾措施;防灾分区及防灾资源配置;灾害高风险片区和应急保障服务薄弱片区的防治措施;重大危险源的重要防护对象及安全距离、外部安全防护距离等规划管控措施;基础设施、城区建筑和防灾空间安全整治指引;灾害风险控制区的规划管控措施。

5)城市各类基础设施、公共服务设施、场所的平灾结合要求,防灾功能和防灾建设要求。

6)城市防灾规划管控措施及相关规划管理和技术要求。

7)分期建设和实施安排,近期实施的防灾设施及其他防灾建设项目。

城市总体规划中的防灾规划内容需要按照《城市总体规划编制审批办法》的规定执行,有关综合防灾减灾的内容建议有:提出城市综合防灾减灾与公共安全保障体系的规划目标,明确设施建设标准和重大设施空间布局要求;提出涉及城市安全的生产、仓储用地的布局要求和防护范围;提出防洪(潮)、消防、人防、抗震、地质灾害等规划措施,划定对城市发展全局有影响的、必须控制的防洪排涝和防灾(减灾)设施用地控制界线(黄线)等。本标准针对这些规定提出了具体要求。

灾害防御指引通常需要对消防、抗震、防洪、内涝防治、地质灾害防治、重大危险源防御、抗风、地下空间防灾与人防等规定其专门防御要求、防灾措施和减灾对策的指引。

城市老城区和新城区的规划对策往往有较大差别,许多专家提出需要对建成区的防灾对策予以特别关注,本条第6款对此进行了基本策略规定。城市综合防灾规划时,各地可区分老城区与新城区并结合本标准第3.0.3条~第3.0.9条规定,规划安排不同的建设标准和要求。

2 本条规定了城市综合防灾规划与单灾种防灾规划之间的协调内容和要求。

1)城市灾害防御设施体系主要包括以下几类:

①防洪和内涝防治工程体系,主要包括:

a.挡洪工程:堤防、防洪闸等工程设施。

b.泄洪工程:河道整治、排洪河道、截洪沟等工程设施。

c.蓄(滞)洪工程:分蓄洪区、调洪水库等工程设施。

d.排涝治涝工程:排水沟渠、调蓄水体、排涝泵站等工程设施。

e.泥石流防治工程:拦挡坝、排导沟、停淤场等工程设施。

f.风暴潮防御工程:海堤与护岸工程、挡潮闸、河口堰口等工程设施。

g.城市减轻排水系统的负担,避免雨水集中排入河湖水系的蓄、滞、渗设施。

②地质灾害防治工程。

③城市防灾隔离带和其他防护工程。

2)应急服务设施中专业防灾或安全设施主要有:

①医疗卫生设施:医院,疾控中心,独立采供血机构(血库),急救中心指挥、通信、运输有关的重要建筑。

②消防工程:消防站,消防通信,消防道路和消防供水工程。

3)城市防洪和内涝防治的规划,其综合防灾要求主要包括:

①考虑水上航运通道的应急安排。

②考虑综合性防洪和内涝防治措施,充分利用城市各类水系及雨洪蓄滞与渗透设施建设,提高防洪和内涝防治能力。

③应急保障基础设施和应急服务设施及其他灾害防御设施作为重点防洪涝对象,安排相应防洪设施和内涝防治设施。

城市防洪涝灾害的规划需要综合考虑水上应急救援要求,充分保护利用各类水系,采取雨洪蓄滞与渗透设施建设等综合防灾措施,提高城市地面透水率,保证防洪和内涝防治能力,满足应急保障基础设施和应急服务设施及其他灾害防御设施的防洪涝要求,并符合现行国家标准《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805、《城市排水工程规划规范》GB 50318和《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

4)城市消防规划的综合防灾要求,主要包括:

①消防规划需要按照消防队伍作为城市综合救援力量进行统筹规划。

②消防站、消防通信、消防道路和消防给水工程的布局和规划建设需要考虑次生火灾防御的要求。

③需要统筹考虑应急指挥、医疗救治、救灾物资储备和固定避难场所的消防设施规划和消防措施安排。

城市消防规划需要考虑综合救援和次生火灾防御的要求,对应急指挥、医疗救治、救灾物资储备、救援部队后勤保障和固定避难场所,规划安排消防工程设施和防灾措施。

5)城市地质灾害防治规划的综合防灾要求,包括如下内容:

①城市用地评定和防灾适宜性规划要求。

②应急保障基础设施、应急服务设施和其他灾害防御设施的地质灾害防治工程规划。

城市地质灾害防治规划需要满足用地安全布局规划的要求,并确定应急保障基础设施、应急服务设施和其他灾害防御设施的地质灾害防治工程的类型、规模、分布、防治效能和设防要求。

地质灾害防治工程评价的主要内容包括地质灾害风险、破坏损失及对当地社会经济发展影响的评价,已建防治工程和规划防治工程的效益分析和可行性评价,重点确定地质灾害主要受灾体损毁分布、预期损失分布,已建防治工程分布、规划防治工程分布及可能效益等,城市规划需要考虑地质灾害防治工程对综合救援和防护的作用,充分考虑应急保障基础设施和应急服务设施的安全防护要求,合理确定重大地质灾害防治工程等级、安全等级和设防要求。

地质灾害的防治工程类型是指防治工程形式和种类;规模是指防治工程数量的多少,如植树面积、修堤长度、建坝座数等;防治效能指防治工程的主要作用,如护坡、导流、排水等;防治效益是指以货币形式反映的投资数量,防治工程的直接收益和灾害损失的减少数量。

6)针对地质灾害易发区,基于地质灾害危险性评价结果的防灾适宜性规划基本要求有:

地质灾害危险性评价需查明和评估不稳定斜坡、崩塌、滑坡、泥石流的类型、分布、成因和危害程度,并根据城市地质灾害实际影响查明地面塌陷、地面沉降、地裂缝、海水入侵等地质灾害情况及其他不良地质问题情况,通过对地质灾害的现状评估、预测评估和综合评估,根据地质灾害发生的可能性及可能造成的危害进行地质灾害危险性评估,并对其危险性进行分级,提出规划对策。

地质灾害易发区的城市用地需依据地质灾害危险性评估所给出的分区段危险性等级划定结果、各区段主要地质灾害种类和危害程度评价结果,结合规划功能布局,综合评价规划用地的适宜性,可按下列规定进行:

①地质灾害危险性大的地区,不宜规划建设工程用地,确需规划建设工程用地的,应同时进行地质灾害防治工程规划并布置具有地质灾害防治功能的建设工程。

②地质灾害危险性中等的地区,建设工程用地布局和建设工程项目类型的选择应考虑降低致灾因素引发地质灾害的可能性,并能兼顾地质灾害防治,减轻其影响。

③地质灾害危险性小的地区,建设工程用地布局和建设工程项目的选择应避免引发地质灾害。

7)针对建设用地地质灾害危险性评价结果的防灾适宜性规划基本要求有:

位于地质灾害高易发区和危险区的建设工程场地的防灾适宜性规划,需根据建设用地地质灾害危险性评估结果,地质灾害的危险性、地质灾害防治难度及治理效果对建设场地适宜性做出规划,确定有条件适宜和不适宜用地范围,提出土地利用防灾适宜性对策,并提出有效防治地质灾害的防灾措施与减灾对策。

3 规划分期安排

国内外经验表明,防灾能力的改善通常是一个长期的过程,因此规划的分期建设和实施安排及保障对策对城市综合防灾能力的有效改善具有至关重要的影响,也对城市综合防灾规划的可操作性影响很大。标准制定过程中,许多部门、单位和专家对此有强烈的关注,对此也进行了多次讨论,在本条说明中,将有关讨论的意见分述如下,供规划编制时参考。

城市综合防灾规划的分期建设安排可按下列规定进行:

1)规划可根据对各项规划内容具有下列特征的不同程度结合城市近期建设要求进行综合评估,确定列入优先建设和实施的内容。

①可能发生灾害损失或引发灾难性后果的严重程度。

②对保障城市要害系统和重要工程的重要程度。

③灾时或灾后需要启用或恢复的时效性。

④对保证灾时和灾后民众基本生存或维持基本生活保障的重要程度。

⑤对维持或恢复城市基本功能的重要程度。

⑥既有工程破坏风险。

⑦所在场址的灾害风险。

2)规划分期建设和实施本质上是通过对各类建设工程的实施建设时序的合理安排,不仅使得城市综合防灾能力的改善持续有效,与城市建设的发展时序相协调,与城市总体规划及其他相关规划的近期建设安排相结合,而且还要使得防灾规划实施过程中突发灾害一旦发生应急救灾能力可得到最大程度保障,且不因时序安排失当导致重大人员伤亡和经济损失,特别是避免灾难性损失发生。从此目标出发,标准中前述说明给出了评估各类建设工程建设时序时需要考虑的重要因素,因素程度越高、包含因素越多的建设工程其建设改造越迫切,需优先安排。

通常来说,近期建设安排包括下列内容:

①影响城市近期规划建设的崩塌、滑坡、泥石流、严重地面塌陷等城市不适宜和有条件适宜地段的灾害防治、既有工程设施治理和搬迁。

②重要建设工程、超限建设工程及新建工程规划建设防灾要求和措施的落实和监管。

③防灾设施的建设与加固改造。

④火灾、爆炸等次生灾害源的防灾要求、防灾措施的落实和监管。

⑤灾害高风险区的改造,如建筑密集或高易损性城区加固改造,人员密集的公共建筑的加固改造。

⑥避难场所及疏散通道的建设与改造。

3)城市可建立规划信息管理系统促进规划的更新、修编、管理和实施。规划实施和保障对策通常可包括:规划实施机构及要求,影响规划实施的防灾减灾和应急体系建设要求,规划实施的配套制度和管理措施,财政、管理和宣传培训教育等保障措施等。

3.0.3 城市综合防灾规划宜以主要灾害防御为主线,综合考虑其他灾害和突发事件影响,统筹考虑公共安全应对、人防工程建设,建立完善城市防灾和应急体系,并将下列内容纳入灾害防御重点:

1 自然灾害防御重点内容应包括:

1)抗震防灾。

2)受江河洪水、风暴潮、暴雨山洪或内涝威胁城市的防洪治涝。

3)遭受地质灾害威胁地区的泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害防治。

4)可能遭受台风、龙卷风、暴风雪、雨雪冰冻等极端天气灾害影响地区的对应类型气象灾害防御。

2 事故灾难防御重点内容应包括:

1)统筹考虑火灾、重大危险源和其他灾害次生灾害的综合防御。

2)可能发生特大灾害损失或特大灾难性事故后果的设施和地区的防范。

3)易发生重大或特大事故后果的地下管线、地下综合管廊等地下空间设施的防范。

3 灾害高风险片区、重大灾害源点、重大危险源点及重要防护对象的规划管控措施。

▼ 展开条文说明

3.0.3 城市通常都面临多种灾害的威胁,各种灾害的不确定性通常很大。本条规定了城市综合防灾规划时灾种的选择原则及规划重点内容的确定要求。

近些年的国内外特大灾害表明,城市的核心地区、要害系统、可能造成特大损失和灾难性事故的设施和地区的防范需要引起特别关注,按照通常的工程抗灾设防标准考虑有时会留下严重隐患,因此城市综合防灾规划时,可按照本条及本标准第3.0.9条、第4.4.4条的要求,把城市功能特别重要和对人民生命安全构成严重威胁、可能发生重大和特大灾害损失或灾难性事故的特殊情形纳入规划一并考虑。

可能发生特大灾难性影响导致特大灾害损失或产生特大连锁性次生灾害损失的设施或地区的防护是近些年引起关注的问题,这些设施具有瞬间造成毁灭性影响、一旦发生难以控制和承受等特征,时常还位于城市规划范围之外,在日本311地震中核电站的灾难性事故即属此种类型。这些灾难性危险源通常包含的特征见本标准第3.0.9条说明。

主要灾种的确定可在进行各类灾害综合评估的基础上,以灾害的影响规模、影响范围作为主要评价指标,分析当地各类灾害的危害程度和空间分布,确定主要灾种。确定主要灾种时,根据灾害影响范围和程度的不同,可分区或按防灾单元分别确定。

在考虑城市防洪涝时,风暴潮威胁的沿海地区应纳入防御风暴潮,易形成内涝的平原、洼地、水网圩区、山谷、盆地等地区需纳入内涝防治,山洪可能诱发山体滑坡、崩塌和泥石流的地区需综合考虑防洪和地质灾害防治,寒冷地区有凌汛威胁的城市需纳入防凌措施。

根据主管部门的要求,城市重大危险源防护作为城市综合防灾规划的重要内容。由于我国政府职能部门分工的原因,重大危险源通常指危险化学品类危险源,按照有关规定,危险化学品类城市重大危险源按风险级别划分为4级,类别主要有9类,包括:储罐区(储罐)、库区(库)、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿(井工开采)、金属非金属地下矿山、尾矿库等。

重大危险源的防范需要针对易造成群死群伤的危险化学品单位周边的人员密集场所或敏感场所等采取安全距离(防灾隔离带)、外部安全防护距离和防护措施,在安监部门将这些对象称之为“防护目标”,本标准中为了适用术语的一致性,从规划领域的特点出发,统一称为“重要防护对象”。

极端天气事件、极端气候等由于近些年出现较多,在标准报批论证过程中受到许多关注。为此,标准编制组梳理了我国的有关情况:

1)极端天气气候事件:在一定时期内,某一区域或地点发生的出现频率较低的或有相当强度的对人类社会有重要影响的天气气候事件。目前国内外有许多有关极端天气气候事件指标的研究,但是由于尚没有统一的标准规范,指标方法繁多,同一类极端事件各地标准不统一,同一指标又由于定义的时间段不同而造成结果不一样。国家气候中心发布的监测快报中的极端天气气候事件的标准阈值是根据百分位法确定的:即对某一事件的气候标准年内的历年最大值序列从小到大进行排位,定义序列超过第95百分位值为极端多(高)事件,小于第5百分位值为极端少(低)事件。

2)极端气候:当某地的天气、气候出现不容易发生的“异常”现象,或者说当某地的天气、气候严重偏离其平均状态时,即意味着发生“极端气候”。世界气象组织规定,如果某个(些)气候要素的时、日、月、年值达到25年以上一遇,或者与其相应的30年平均值的“差”超过了2倍均方差时,这个(些)气候要素值就属于“异常”气候值。出现“异常”气候值的气候就称为“极端气候”。

3)气象灾害类型:台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰等。

空间天气灾害类型:太阳耀斑、太阳质子事件、日冕物质抛射、磁暴、电离层暴等。

4)目前有关极端天气的标准规定:

按《沙尘暴天气等级》定义:强沙尘暴是指大风将地面沙尘吹起,空气非常混浊,水平能见度小于500m的天气现象;特强沙尘暴是指狂风将地面沙尘吹起,空气特别混浊,水平能见度小于50m的天气现象。

按《城市雪灾气象等级》QX/T 178-2013:重度雪灾(24h降雪量≥15mm或积雪深度≥15cm,瞬时风力≥4级~5级),特重雪灾(24h降雪量≥20mm或积雪深度≥20cm,瞬时风力≥4级~5级)。

在《太阳活动水平分级》QX/T 135-2011、《太阳质子事件强度分级》GB/T 31161-2014、《太阳软X射线耀斑强度分级》GB/T 31157-2014、《潮塌等级》QX/T 113-2011等标准中对空间天气灾害有相关规定。

5)从城市规划的角度看,对城市布局、用地产生较大影响的极端天气灾害包括风灾、雪灾、强降雨等,强降雨纳入内涝防治,极端天气灾害的重点防治内容可针对风灾和雪灾的防御。按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定,重现期50年基本风压≥0.5kN/m2的地区,往往属于易造成风灾的地区,规划需纳入防风减灾;可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定,重现期50年基本风压≥0.6kN/m2地区,往往属于易遭受雪灾的地区,规划需纳入防雪减灾。

3.0.4 城市综合防灾规划应确定城市灾害综合防御目标,明确城市防灾体系建设目标和任务,并符合下列规定:

1 城市防灾体系建设目标应明确规划期内城市重大工程抗灾设防、抗灾能力改善、灾害风险控制、防灾安全布局和防灾设施部署的基本战略以及具体规划指标。

2 城市防灾体系建设目标和任务应针对下述层面提出要求:

1)不同水准突发灾害的应对水平。

2)需达到的抗灾设防标准及落实途径。

3)防灾安全布局调整完善的要求和措施。

4)防灾设施体系优化整合和建设的规模程度。

5)存量风险识别、评估、减缓和消除的基本控制目标和落实措施。

6)规划防灾管控体系的建立和完善要求。

7)管理机制的建立健全要求。

▼ 展开条文说明

3.0.4 本条规定了城市灾害综合防御目标和城市防灾体系建设目标和任务的制定要求。城市综合防灾规划应根据城市灾害环境和灾害特点,结合城市建设与发展要求,协调和确定城市灾害综合防御目标和防灾体系建设目标,必要时还可区分不同地区(如本标淮第3.0.9条规定情形可提出高目标)、近期与远期给出不同目标。

在本标准的制定过程中,从主管部门到许多专家部反映需要明确城市综合防灾规划的目标、任务和主要技术思路,在此作补充说明。

1 城市防灾体系建设目标和任务

本标准第3.0.2条和第3.0.1条规定了城市综合防灾规划内容应包括城市防灾体系建设目标和任务,第3.0.5条规定了城市综合防御目标的最低要求,这两者规定的目标是有区别的。城市综合防御目标是与城市设定防御标准对应的长期目标,城市中防灾风险存量往往非常大,在规划期内一次性解决问题存在相当的难度,而且城市防灾建设是一项长期不能中断的事项,因此提出了在规划中确定城市防灾体系建设目标和任务的要求,这也与《城市总体规划编制审批办法》中的规定相一致。

城市防灾体系建设目标和任务需要依据“巨灾可救、大灾可控、中灾正常”的防御标准,结合城市实际情况确定,包括下述层面的要求:

1)不同水准突发灾害的有效应对。

2)设防标准明确并得到有效落实。

3)防灾安全布局合理、防灾设施体系完整并得到持续有效保持。

4)存量风险管理、减低和消除的风险控制体系。

5)具有完备的规划防灾管控体系。

6)具有协调一致的管理机制。

2 城市综合防灾规划的主要任务

城市综合防灾规划的主要目的是优化建设城市灾害综合防御体系,确保城市的综合防灾能力,防御与减轻灾害造成的损失。主要任务,一是建设改造形成合理的城市综合防御体系,表现为防灾空间合理布局及防护,灾害防御设施的基本保护,应急保障基础设施和应急服务设施的有效支撑,以应急保障基础设施形成支撑城市防灾救灾能力的骨架,以应急服务设施形成有效的基本生活保障空间;二是对重要城区和建设工程的重点防御,从而达到本标准规定的基本防御目标;三是城市重大灾害风险的防御与降低,以用地安全选择和防治、防灾设施防护和合理的安全分隔,有效控制和减轻灾害的发生与蔓延;四是城市综合抗灾能力的持续提升,以工程设施抗灾能力的持续改善增进城市的防灾能力基础,对抗灾薄弱区、救灾疏散困难片区、次生灾害高风险区等进行综合整治。城市综合防御体系是在建设工程抗灾设防基础上,起到防御重大和特大灾害的第二道和第三道防线的作用,是灾后应急救援和恢复重建的基本支撑。

灾害发生时,特别是重大或特大灾害发生时,区域城市之间的应急救援保障需要予以重点关注。城市出入口及应急交通等应急保障基础设施布局,需要考虑灾时相邻城市或区域之间的快速协作互救,本标准第5.4.1条对此做了具体规定。

3 城市综合防灾规划的技术思路

釆用基于全过程风险管理的基本理念和“多道防线”的基本防灾原理进行城市综合防灾规划是标准制定过程中多次专家研讨、各专业部门之间协调形成的基本共识,确保城市防灾安全底线、保证城市的基本应急保障、服务和防护能力是规划的最低目标。考虑到目前城市综合防灾的复杂性,本标准界定的城市综合防灾规划重点放在城市规划环节,规划的基本技术思路是,按照以工程抗灾和专业防灾规划为基础、防灾措施和减灾对策相结合的原则,以风险评价为基础,确定城市综合防御目标和设定防御标准,开展重大危险源调查评价、灾害风险评估、用地安全评估、应急保障和服务能力评估,确定防灾需求,以工程抗灾为第一道防线,以防灾安全布局为空间防线,以防灾设施为保障防线,统筹防灾布局,制定防灾措施。

城市综合防灾规划灾种选择和处理的原则,可把影响规模大、影响范围广的灾害作为重点,而影响范围较小但对局部城区的安全有重要影响的灾种,在特定地区强化其专项防灾内容和要求。

城市综合防灾规划是在以工程抗灾为主体的城市灾害第一道防线的基础上,统筹各灾种的专业防灾规划,重点是综合防御体系的建立,统一防灾空间的梳理建构,防灾设施的有效防护,应急服务设施的共享和应急保障基础设施系统的有效支撑,形成或完善城市灾害的多道防线体系。

3.0.5 城市灾害综合防御目标应满足下述要求:

1 当遭受相当于工程抗灾设防标准的较大灾害影响时,城市应能够全面应对灾害,应无重大人员伤亡;防灾设施应有效发挥作用,城市功能基本不受影响,城市可保持正常运行。

2 当遭受相当于设定防御标准的重大灾害影响时,城市能有效减轻灾害,城市不应发生特大灾害效应,应无特大人员伤亡;防灾设施应能基本发挥作用,重大危险源以及可能发生特大灾难性事故后果的设施和地区应能得到有效控制。

3 当遭受高于设定防御标准的特大灾害影响时,应能保证对外疏散和对内救援可有效实施。

▼ 展开条文说明

3.0.5 本条规定了城市综合防灾规划的最低灾害防御目标。

城市灾害综合防御目标按照“中灾正常、大灾可控、巨灾可救”的设防理念进行设置。

条文中,针对本标准第3.0.10条法律法规规定的强制性要求细化规定了灾害判定标准和基本防御标准、重要防灾功能保障要求、防灾设施设防目标等涉及城市安全底线的规划内容。

1 规定了防灾安全布局和防灾设施配置的最低标准:在发生相当于工程抗灾设防标准灾害影响时,按照由城市巡行全面应对来配置;在发生相当于设定防御标准的灾害影响时,按照城市不发生特大灾害效应来配置。

2 规定了判别不同规划单元需要纳入灾种的基本标准:在发生相当于工程抗灾设防标准灾害影响时,无重大人员伤亡;在发生相当于设定防御标准的灾害影响时,不发生特大灾害效应或无特大人员伤亡。

3 规定了城市灾害防御设施设置和抗灾能力持续改善的最低目标:两种水准灾害影响下分别按照无重大人员伤亡和无特大人员伤亡控制。

4 规定了重要工程和地区规划管控措施的设防目标:设定防御标准下,需要应急保障的重要工程设施遭受中等以下破坏,以确保功能基本发挥作用或快速恢复;重大危险源、可能发生特大灾难性事故后果的设施和地区不发生危及城市较大范围的连锁性灾害。

5 规定了防灾设施的设防目标和规模确定最低标准:防灾设施设防标准是一般工程抗灾设防标准下有效发挥作用,设定防御标准下基本发挥作用;其规模和布局按不低于设定防御标准救灾和避难生活基本需求进行配置。

在城市规划阶段,我国规划编制中缺少对需要纳入规划的灾害、事故类型的合理有效判别,灾害风险评估的精度难以和工程阶段的评估相比,规划单位通常缺少这方面的专业人员。本条规定是把控城市综合防灾规划灾种和重点防御内容的确定,规划技术人员判别不同规划单元需要考虑的灾害类别,确定防灾安全布局的具体管控措施以及防灾设施的规模布局和设防标准的基本依据。

条文中有效发挥作用是指:不发生影响救援和疏散功能的破坏,应急功能正常;基本发挥作用是指:不发生危及救援和疏散功能的中等及以上破坏,应急功能基本正常或可快速恢复;防灾设施是指:灾害防御设施应急保障基础设施和应急服务设施,在本标准第6.2.1条中列出了相应的应急保障要求。

3.0.6 城市综合防灾规划应依据城市灾害综合防御目标,以灾害风险评估为基础,综合评估城市发展条件、灾害环境、工程设防情况、历史灾害情况等因素,并应采用上限原则分别确定各主要灾种的设定防御标准。

▼ 展开条文说明

3.0.6 本条规定了城市设定防御标准确定的基本原则。

设定防御标准是控制城市防灾安全布局、用地防灾管控措施和防灾设施规模的依据,是与城市保障防线的重要工程设防标准相匹配的,其确定的基本原理是依据城市综合防灾评估,采用基于风险的方法统筹考虑城市建设与发展条件、城市的灾害环境和灾害评估情况统筹确定。

设定防御标准可分区、分系统确定,由于城市空间防线和保障防线在城市防灾体系中的重要作用,需要采用比一般工程抗灾设防水准高一档的设防水准,或采用历史最大灾害影响、最大可能灾害影响,在评估可能遭受灾害的种类和规模的基础上确定,通常不低于应急管理中重大灾害影响相当的灾害水平。

本条所规定的“上限原则”是指,设定防御标准对应的是作为城市防灾体系的最后保障,其确定过程中,需要考虑城市或分区重要性,按照风险控制原则,针对各种最大灾害影响分析,按就高不就低的原则选定。

3.0.7 城市灾害设定防御标准,应符合下列规定:

1 设定防御标准所对应的地震影响不应低于本地区抗震设防烈度对应的罕遇地震影响。

2 设定防御标准所对应的风灾影响不应低于重现期为100年的基本风压对应的风灾影响;临灾时期和灾时的应急救灾和避难的安全防护时间对龙卷风不应低于3h,对台风不应低于24h。

▼ 展开条文说明

3.0.7 本条规定了设定防御标准的地震和风灾最低要求。

设定防御标准是确定城市防灾安全布局和防灾设施规模的最低标准。

我国建筑工程的抗震设防标准按照小震、中震、大震三水准进行规定,在中震(相当于遭受本地区抗震设防烈度地震)影响下,按照工程建设标准设计建造的建筑工程一般不会发生中等破坏以上的破坏,因此确定防灾安全布局(如建筑间距)、根据破坏规模确定防灾设施规模时需要按大震水准(本地区抗震设防烈度对应的罕遇地震影响)进行,这在我国城市抗震防灾规划的长期实践中也得到了很好的实施和验证。重要工程(特殊设防类和重点设防类)按照现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223要求需要提高一度进行抗震设计或采取抗震措施,因此本条的规定也与重要工程的抗震设防标准相衔接。

我国建筑工程的抗风设计按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定均采取不小于50年重现期的基本风压,因此城市发生重大或特大风灾的设定防御标准需要高于此标准,考虑到与有关标准的衔接,规定采取重现期100年基本风圧作为设定防御标准,这也与国际上风灾避难建筑的设防标准一致。通常需要在城市规划中考虑风灾的地区是我国沿海台风频发地区和新疆、内蒙古一带强风频发地区,基本上都属于重现期50年基本风压大于0.5kN/m2以上的地区,标准编制组对该类地区重现期100年和50年的风压的比值进行了分析,位于1.05~1.1之间,与重要工程及对风荷载敏感结构的风荷载调整系数相当,因此本条的规定也与重要工程的抗风设计标准相衔接。

3.0.8 城市灾害设定防御标准,尚应符合下列规定:

1 城市防洪标准应按现行国家标准《防洪标准》GB 50201确定。处于防洪保护区之外的应急服务设施场地地面标高的确定宜按该地区历史最大洪水水位考虑,其安全超高Ⅰ级不宜低于0.5m,Ⅱ级不宜低于0.3m。

2 城市内涝防治标准应按现行国家标准《城市排水工程规划规范》GB 50318、《室外排水设计规范》GB 50014确定;城市Ⅰ级应急保障基础设施的排涝设施设计降雨重现期不宜低于5年,Ⅱ级不宜低于3年;下列设施的排涝设施设计降雨重现期,Ⅰ级应急保障不宜低于10年,Ⅱ级不宜低于5年:

1)应急服务设施。

2)应急交通设施中的疏散救援出入口、承担重大抗灾救灾任务的机场、港口、交通车站,立体交叉道路、桥梁、隧道等关键节点。

3)电力调度中心、发电厂、变电所、换流站、通信调度中心、热电站。

4)应急保障水厂。

▼ 展开条文说明

3.0.8 本条规定了洪涝灾害的设定防御标准的确定方式。

由于目前国内各种灾害的设防水准的表述形式多样,短期内难以统一,故本标准从防灾能力的要求给予规定。考虑突发灾害应对经验和我国目前相关标准的规定,本次标准制定时,给出了地震及风灾的设定防御标准的最低控制要求。洪涝等其他灾害的设定防御标准在标准中也以不同形式进行了体现。各种灾害的控制要求综述如下:

1 地震的设定防御标准按照本标准第3.0.7条规定,采用不低于本地区抗震设防烈度对应的罕遇地震即常说的大震影响,用于确定城市受灾规模和空间防灾措施的依据。相对应,工程抗灾设防标准是指当地抗震设防烈度对应的设防标准,亦即按照现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306、《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223及相应工程类型的抗震设计规范所确定的标准设防类工程抗震设防标准。

2 城市防洪与其他灾害防御相比有其特殊性。城市通常建立有防洪工程体系,从而使城市或城市的独立地区位于防洪保护区内。防洪工程设施的防洪标准的确定通常可按现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定确定,防洪救灾避难场所设定防御标准对应的防洪标准特别是按照水位(或标高)表达的设防水准就需要高于防洪工程设施的防洪标准,并需要按照假定发生洪涝灾害来确定。

对于组团布局的城市,符合分区防洪设防条件的城市独立组团、位于不同的防洪保护区内的各个城市分区,需要分别确定各自的防洪标准。

对于防洪工程体系不健全或其防洪标准较低的城市,需要确定防洪避难设施时,设定防御标准可按不低于50年一遇对应的防洪标准作为设定防御标准。

城市除受到主要外河洪水的威胁,还可能受城区河流洪水、山洪、泥石流、风暴潮等威胁。城市作为防洪保护区,应当从保障整个保护区安全的角度出发,全面考虑城市各种洪灾威胁的设防水准。

因此,洪水灾害设定防御标准区分两种情形:一是防洪保护区内,一般情况下与防洪工程防洪标准一致,但对防洪避难设施则要按历史最高水位加安全超高确定,安全超高一般可取0.3m~0.5m;二是防洪保护区外,设定防御标准取为不低于50年一遇防洪标准。

3 风灾设定防御标准按照本标准第3.0.7条规定,依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定来确定相应的基本风压和风速。相对应,工程抗灾设防标准是指按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的50年重现期基本风压对应的设防标准。

4 易遭受雪灾的地区,可按重现期50年基本雪压≥0.6N/m2来控制,规划需纳入防雪减灾,相应设定防御标准可取重现期100年基本雪压。

需要特别注意的是,风灾和洪涝灾害尚需考虑灾前应急救灾和疏散避难的要求。

5 另外,火灾通常没有类似地震、洪涝等灾害那样的设防参数,但我国消防的有关规定和实践实际上形成了以消防站为主要防灾设施的火灾防御概念,要求消防站提供消防服务的时间不超过5min,这也可以认为是用时间来表示的一种设定防御标准。在城市规划中,通常较少考虑超出这种服务标准的情况,比如消防服务不能满足的地段,超出消防救援能力的火灾,其他灾害造成的次生火灾的救援等等。本标准中在防灾安全布局的要求中重点对此进行了规定。

6 城市内涝防治设施属于灾害防御设施范围,由于当前我国相关内涝防治标准修订过程变动大而频繁,因此本标准未再提出统一的设防标准,按照相关标准的规定结合城市实际情况确定排涝标准即可。对于城市应急保障和应急服务设施需要在灾后长时间保障灾民基本生活和城市基本运行,因此,本标准按照排涝重点地区的标准规定了相应排涝设施的设计标准。

我国原有相关标准只规定了雨水管渠设计降雨重现期标准为一般地区1年~3年;重要地区3年~5年;特别重要地区10年。根据现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50011,考虑《城市排水工程规划规范》GB 50318修订和城市内涝防治规划有关标准制定过程中的基本思路,在沟通协调的基础上,明确了城镇内涝防治设计标准,调整了雨水管渠设计标准。

城市内涝防治设计重现期,特大城市为50年~100年,大城市为30年~50年,中等城市和中小城市为20年~30年,同时规定了地面积水设计标准,居民住宅和工商业建筑物的底层不进水,道路中一条车道的积水深度不超过15cm。规定了经济条件较好,且人口密集、内涝易发的城镇,宜采用规定的上限;目前不具备条件的地区可分期达到标准;采取雨水管渠、渗透、调蓄、设置雨洪行泄通道和内河整治等措施达到该标准;对超过内涝设计重现期的暴雨,还需要采取综合控制措施。

雨水管渠设计降雨重现期,区分中心城区、非中心城区、中心城区的重要地区、中心城区地下通道和下沉式广场等重要地段四种情形,特大城市分别为3年~5年、2年~3年、5年~10年、30年~50年,大城市分别为2年~5年、2年~3年、5年~10年、20年~30年,中等城市和小城市分别为2年~3年、2年~3年、3年~5年、10年~20年。地面集水时间根据汇水距离、地形坡度和地面种类通过计算确定,一般采用5min~15min;雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3倍。规定了经济条件较好,且人口密集、内涝易发的城镇,宜采用规定的上限;新建地区应按本规定执行,既有地区应结合地区改建、道路建设等更新排水系统,达到规定。

另外,还规定了立体交叉道路雨水管渠设计重现期不应小于10年,位于中心城区的重要地区,设计重现期应为20年~30年,同一立体交叉道路的不同部位可采用不同的重现期。地面集水时间根据道路坡长、坡度和路面粗糙度等计算确定,宜为2min~10min。

综合现行标准规定,内涝防治的工程抗灾设防标准对应的是雨水管渠的设计降雨重现期,设定防御标准对应的是城市内涝防治设计重现期。防灾设施考虑到其重要性,内涝防治的基本原则是:按照城市特别重要地区和重点地区的标准配置排涝设施,Ⅰ级应急保障取上限,点状设施适当提高;内涝防治标准考虑到防灾设施内涝防治经验尚不足,未做明确规定,具体规划设计时,可按城市规模标准Ⅰ级取上限且不低于50年,Ⅱ级取中间值且不低于30年考虑。

在条文中,未把排涝设施标准作更严格规定,是考虑到现状设施存在很多不达标的情况,建议规划新建或改造按条文给出的标准执行,现状或改造难度很大的可分期或采取内涝防治综合措施达到标准。

本标准中Ⅰ级应急保障服务设施是指按照本标准第6.1.2条和第6.2.1条需采取应急保障基础设施应急功能保障级别为Ⅰ级的设施(交通、供水、供电不同的,按三者之间的最高级别取),Ⅰ级应急保障基础设施是指按照本标准第6.1.2条和第6.2.1条为应急保障对象提供Ⅰ级应急功能保障的基础设施,其他级别类推。

7 其他常见灾害的设定防御标准可根据相关工程抗灾标准规定按本条原则来确定。

3.0.9 城市综合防灾规划对下列地区或工程设施,应提出更高的设防标准或防灾要求:

1 城市发展建设特别重要的地区。

2 可能导致特大灾害损失或特大灾难性事故后果的设施和地区。

3 保障城市基本运行,灾时需启用或功能不能中断的工程设施。

4 承担应急救援和避难疏散任务的防灾设施,城市重要公共空间,公共建筑和公共绿地等重要公共设施。

▼ 展开条文说明

3.0.9 本条的实质是规定高于设定防御标准灾害的防御要求。应对高于设定防御标准的重大和特大灾害影响是近些年来灾害经验教训的具体要求,也是引起广泛社会关注的重要问题。其主要防御目标是防止影响全局或较大范围的特大灾难性灾害损失的发生。

在标准论证、征求意见和审查过程中,很多管理部门和技术人员提出要重视该问题,并提出应关注我国现行标准规定中工程设防标准低的地区,造成特大损失灾害的事故往往都是发生在这些地区。本条将此种情形归入了第2款的规定,这类“工程抗灾设防能力较低、可能造成重大特大灾害损失风险较高的地区”,城市防灾规划尤其需要关注,这类地区的产生往往有特定的历史和发展原因,如工程抗灾设防标准剧烈变动、灾害风险明显提高或极不准确、无抗灾设防等。

2011年日本“3·11”地震中东京电力公司核电站损毁事故属于特大灾难性事故,引起了国内外城市规划行业的强烈关注。在城市综合防灾规划中,需要作为重点考虑的“特大灾难性后果”设施或地区经讨论具有如下一项或多项特征:

1 在难以做出有效反应的瞬间或极短时间内就可能造成毁灭性影响,或可能导致特大灾害损失或特大次生灾害损失。

2 一旦发生短时间内无法或难以控制。

3 具有可能引发一系列重大灾害连锁发生的特点。

4 后果难以承受。

具体这类设施和地区的类型和评价要求见本标准第4.4.4条。3.0.10 本条规定了总体规划和其他专业规划具有强制性要求的内容,属于现行《中华人民共和国城乡规划法》及《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规中要求城市规划需要纳入和落实的防灾减灾内容和要求,涉及保障城市防灾安全,是详细规划的设计依据和需要深化设计的内容。

本条中防灾管控措施是指确保防灾安全或防灾设施功能“需特别提出的配套防灾措施”,包括:1)超出一般法律法规和标准的规定、需要特别指出的防灾措施;2)为保障工程设施安全、配合用地安全控制所需要明确的防灾措施。

按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定及住房和城乡建设部的相关要求,城市详细规划应当把涉及防灾减灾的相关规划的强制性内容作为设计依据,并对相关规划技术指标、用地控制内容和防灾设施建设要求做出落实。

城市详细规划需要落实和控制的内容一般包括:

1 城市用地防灾安全评定,影响用地安全布局的因素及影响范围线和影响等级,限制建设和禁止建设范围,限制建设需要配套的防灾设施和防灾措施。

2 应急服务设施布局,规模、功能服务指标和设防标准,应急保障基础设施布局、建设标准和保障措施,灾害防御设施布局、防护标准、规模和防护措施。

3 防灾设施用地控制界线和控制要求,周边建设用地控制要求和工程防灾措施。

4 按本标准附录C确定的防灾规划管控措施和管理控制要求。

需要说明的是,城市总体规划阶段的各类防灾规划通常只确定了涉及城市发展全局安全的防灾设施用地控制界线,提出了灾害高风险片区、有条件适宜和不适宜地段以及可能造成特大灾难性事故的设施和地区的防灾要求和防灾措施,是否划定风险控制区或防灾控制界线尚未强制要求。在详细规划中,尚需全面划定防灾设施用地界线,落实防灾规划管控措施,并根据实际情况进一步采取划定防灾控制界线方式实施规划控制。

3.0.10 城市规划应将下述要求列为强制性内容:

1 设定防御标准,工程抗灾设防标准。

2 限制建设和不宜建设的用地范围,限制使用要求和用地防灾管控措施。

3 重大危险源、灾害高风险区、应急保障服务薄弱片区、可能造成特大灾难性后果设施和地区的规划措施。

4 防灾设施布局、规划用地控制要求。

5 城市重要防护对象、重要应急保障对象与重要设防对象的防灾设施配置要求和空间安全保障的规划控制要求。

6 防灾规划管控要求和措施。

4综合防灾评估

4.1 一般规定

4.1.1 城市综合防灾评估,应依据城市各类基础资料和防灾规划成果,在相关专业部门工作的基础上,进行城市防灾、减灾和应急措施现状分析,评估各类防灾规划实施情况,开展重大危险源调查评估、灾害风险评估、用地安全评估、应急保障和服务能力评估,并应确定防御灾种及重点内容。

▼ 展开条文说明

4.1.1 本条规定了城市综合防灾评估的主要内容。城市综合防灾评估是以各专业规划的防灾评估为基础,综合考虑该地区可能遭受的灾害影响和其他突发事件的综合防御要求,识别城市灾害危险,分析主要灾种和重点防御内容,确定设定最大灾害效应,判断城市抗灾能力并发现城市抗灾的薄弱环节,统筹防灾资源,分析控制能力,制定用地安全布局措施,确定防灾设施规模所进行的综合性评估。

风险评估的内容主要包括:灾害危险性,承灾体暴露性,灾害影响后果(通常包括承灾体抗灾能力),风险减缓和控制能力。

灾害效应通常包括:损失的规模和范围(人口、承灾体破坏程度、经济损失)。

另外,综合防灾评估的一个主要目的是进行需求规模评估。需求规模评估通常包括:各类防灾人口规模(需救助人口、受伤和死亡人口、需疏散避难人口、需转移安置人口等),重点保障对象,应急恢复、修复和重建规模,灾害防御设施规模,应急保障设施规模,避难场所等应急服务设施规模等。

城市综合防灾评估的重要基础是基础资料和城市各类灾害影响评价的全面性和准确性。城市综合防灾评估需充分收集和利用城市现有各类基础资料、规划成果和已有的专题研究成果,特别是各单灾种防灾规划的评价结果和历史灾害资料。收集和利用城市现有的资料和成果时,需要釆用最新的基础资料,并对是否与城市实际情况相符、是否准确可靠进行复核或补充。当现有资料不能满足要求时,可通过现场勘察测试、调查及专题防灾研究进行补充。

4.1.2 综合防灾评估,可划分评估空间单元进行,评估空间单元划分和调整应凸显和准确识别灾害高风险区、用地有条件适宜地段及不适宜地段、可能发生特大灾难性事故影响的设施与地区、应急保障服务能力薄弱区等城市防灾薄弱环节,分析重点防护保障片区和工程对象的防灾能力存在的主要问题。

▼ 展开条文说明

4.1.2 本条规定了城市综合防灾评估的基本要求和目的。从目前我国城市防灾评估的现状看,尚难以规定统一的评估方法和流程。结合灾害学、工程学和规划学三个学科各领域多数意见,通常可划分为基于灾害学和工程学机理的专项研究评价,定性和定量相结合的风险评估,规划简化识别三类评估途径。但不论哪种途径,综合防灾评估必须将本条规定的城市防灾问题识别出来,此为最低要求。

综合防灾评估的一项重要目的是识别灾害高风险片区和应急保障服务能力薄弱片区、可能造成特大灾难性事故的设施和地区,评估空间单元的划分或评估结果的表达需要符合此目的。

4.1.3 综合防灾评估的结果应包括下列内容:

1 城市灾害危险性和抗灾能力分析的结论,城市灾害风险程度及空间分布。

2 城市抗灾设防、防灾设施和应急救灾体系存在的主要问题,城市防灾薄弱环节。

3 重大灾害源点、重大危险源、重要防护对象及重要应急保障对象清单,相应防护措施和保障措施的有效性及存在的主要问题。

4 需要加强抗灾设防的片区和工程设施等重要设防对象清单,相应的设防标准和配套防灾措施的有效性及存在的主要问题。

▼ 展开条文说明

4.1.3 本条规定了城市综合防灾评估结果的技术要求。

4.1.4 城市详细规划时,防灾评估应符合下列规定:

1 防灾评估应满足科学划定防灾控制界线的要求。

2 评估可能遇到的灾害,分析用地避让和管控要求。

3 评估复核防灾设施需求,分析防灾设施选址和管控措施有效性。

▼ 展开条文说明

4.1.4 本条给出了城市详细规划时防灾评估的基本要求。

4.1.5 城市综合防灾评估应以活断层探测评估、地震安全性评估、地质灾害危险性评估、重大危险源安全评估等专业性评估为基础,并对需要进行的专业性评估提出要求。难以开展专业性评估时,应针对相关问题进行专题研究。对需要进行专业性评估的片区,城市详细规划应以有效的专业性评估结果为依据。

▼ 展开条文说明

4.1.5 规划的防灾评估与各行业的专业性评估既存在联系,也有较大的不同,专业性评估通常针对具体的建设项目进行,规划防灾评估的目的是把专业性评估的结果落实到防灾布局、防灾设施的配置和具体的规划管控措施。当前我国存在活断层探测评估、地震安全性评估、地质灾害危险性评估、重大危险源安全评估等专业性评估,总体规划阶段的综合防灾评估可以结合专业性评估或防灾经验进行。在总体规划阶段因受到当前科学技术水平限制或遭遇难以克服的困难无法及时进行专业性评估时,或者相应专业性评估在详细规划阶段进行更为恰当且对总体规划要求影响不大时,需要针对相关问题通过专题研究为规划工作提供基础。详细规划阶段的防灾评估则必须以专业性评估作为依据。

4.2 重大危险源调查评价

4.2.1 重大危险源调查评价应基于重大危险源安全评估,根据本地区实际情况,按照确保区域安全的原则,进行重大危险源调查和防范影响评价,并应符合本标准附录D的规定。

4.2.2 危险化学品重大危险源调查评价应调查分析危险源危险物质生产或存储数量,按照本标准附录D要求综合考虑不同类别和等级事故发生的可能性与危害以及各类重要防护对象的防护要求,按照可容许个人风险基准和社会可接受风险基准,合理确定外部防护距离,评估防护措施的合理性和有效性。

▼ 展开条文说明

4.2.1、4.2.2 本条规定了城市重大危险源的评估要求。

本标准中把重大危险源防范所针对的易造成群死群伤的危险化学品单位周边的人员密集场所或敏感场所等“防护目标”,统称为“重要防护对象”。

对重大危险源的防护,在规划中采取两类措施,一类是设置符合要求安全距离的防灾隔离带等灾害防御设施,二类是对重大危险源可能危害范围划定风险控制区,根据防护目标可接受风险水准的不同,区分重要防护对象,实施外部安全防护距离等规划管控措施。

重要防护对象可根据国家安全生产监督部门给出的重点防护目标来确定,评价分析时,根据重点防护目标的分布情况,确定符合规划要素的重要防护对象。重点防护目标有:

1 居住类高密度场所:居民区、宾馆、度假村等。

2 公众聚集类高密度场所:办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。

3 高敏感场所:学校、医院、幼儿园、养老院、监狱等。

4 重要目标:军事禁区、军事管理区、文物保护单位等。

5 特殊高密度场所:大型体育场、交通枢纽、露天市场、居住区、宾馆、度假村、办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。

《城市综合防灾规划标准[附条文说明]》GB/T 51327-20184.3 灾害风险评估

4.3.1 灾害风险评估,应分析各类灾害可能发生的频度与规模,确定需预防的重点灾害种类,分析灾害的成因、影响程度、空间分布及特征、与次生灾害叠加时的耦合效应,评估城市防灾体系效能,分析确定灾害防御重点内容、设定防御标准和设定最大灾害效应。

▼ 展开条文说明

4.3.1 本条规定了灾害风险评估的主要内容和要求。 在城市规划阶段,开展灾害风险评估作为规划设计的基本依据一直是各行业专家广泛形成的共识。但目前阶段,基于各灾种遇合理论的统一风险评价方法,对突发事件应对的预防与应急准备、应急处置与救援、监测与预警、事后恢复与重建等内容进行大综合防灾尚不成熟。借鉴日本、美国等国标准中的习惯做法,总结分析我国目前防灾减灾领域和规划领域的评估方法,经反复分析论证,制定了本标准的技术思路。对于风险评估的方式、方法和复杂程度争议较大,目前实践较少情况下不宜统一规定。下面把本标准制定和报批论证过程中,对风险评估基本考虑原则和有关建议说明如下:

1 基于风险管理理论进行城市综合防灾规划设计应该作为基本理念和要求。规划时,需要根据风险的高低来决定风险减缓和控制措施的严厉程度。

2 由于多灾种综合风险评价的复杂性和难度,多灾种遇合、耦合、连锁效应突出时,需要专门考虑遇合、叠加和连锁效应的组合问题。一般情况下允许简化分析途径。

1)通常在灾害环境复杂、城市规模大或各工程系统复杂多变的情况下,多灾种耦合、连锁效应往往突出,此种情形下需要进行专门评估。

2)对于灾害的遇合影响、耦合效应和连锁效应突出的城市局部地区,需要考虑一定的灾害叠加影响,考虑方式需要进行论证分析。

3)除此以外,可采用一般情况下适用的简化分析途径,即本标准第4.3.2条规定的直接采用各灾种设定防御标准所对应灾害影响的最大效应作为设定最大灾害效应,本标准第4.3.3条规定的直接从灾害危险性、工程抗灾能力、人口与经济分布、后果严重程度、风险控制和减缓能力等方面辨识灾害高风险片区。

3 城市灾害影响的规模效应既包括了损失的放大效应,也包括了救灾的难度等问题。本标准第4.3.2条说明中提供了简化处理方式。

4 对于可能引发特大灾难性影响的设施和地区,通常需要做专门规划分析研究,制定相应规划方案或对策,论证需要采取的最大灾害效应类型,特别是要论证是否需要考虑历史最大灾害效应或最大可能灾害效应。

防灾体系的效能评估内容主要包括:防灾设施的开展情况及相应防御、保障和服务能力,城市建设工程抗灾能力或易损性,城市灾害监测预警、应急救灾组织装备和实施能力。

4.3.2 灾害环境简单的中小城市,设定最大灾害效应可采用按本标准第3.0.7条确定的设定防御标准下的灾害影响效应。

▼ 展开条文说明

4.3.2 城市综合防灾规划的重要基础是通过城市灾害风险评估分区确定设定最大灾害效应。设定最大灾害效应在标准中包含了三种允许评估途径:基于灾害学和工程学机理的专项研究评价,定性和定量相结合的风险评估,根据灾害综合防御目标和设定防御标准的简化方式评估。

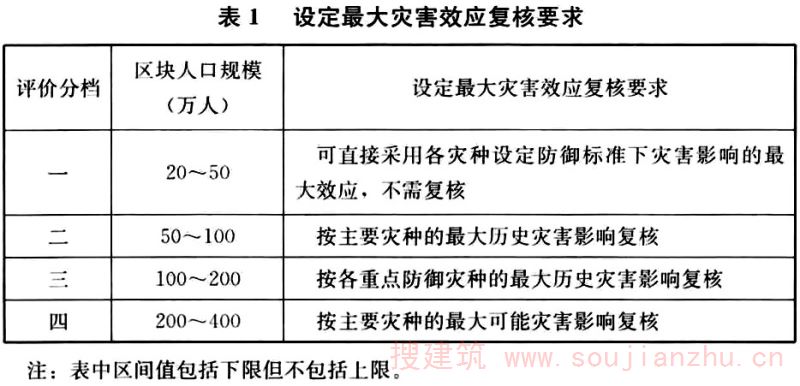

对于具体单灾种的灾害评价,通常在该灾种防灾规划时都包括在内了。综合防灾规划时,如何确定灾害的综合影响往往是难点。由于当前科学技术水平限制,大多数情况下很难把各灾种之间的耦合问题搞清楚,可根据城市规模采用表1的简化处理办法。通过城市灾害综合影响评价确定控制城市防灾空间布局和防灾设施规模的最大灾害影响,主要考虑以下情形:

1 对于最大灾害影响的考虑,分别有工程抗灾设防水准相应灾害影响、设定防御标准相应灾害影响、最大历史灾害影响和最大可能灾害影响。

2 关于划分评估单元的问题。评估单元的确定需要考虑的要素包括:

1)灾害环境的差异。

2)应急保障基础设施和应急服务设施保障和服务范围的要求。

3)天然分界。

4)规划控制或管理单元的划分。

5)行政管理单元,应急状态事权划分。

评估单元可与本标准规定的防灾分区相一致。

3 关于城市规模效应或各工程系统复杂多变效应情况的考虑。标准制定过程中,曾就按照城市区块进行设定最大规模效应复核的要求(见表1)进行过讨论。考虑到相关依据和规划实践较少,在说明中列出供参考使用。对于城市区块的定义和复核要求如下:

满足下列要求的城市区块依区块内人口规模,按表1规定进行设定最大灾害效应的复核,不满足下列要求的城市区块提高一档按表1进行复核:

1)区块周边有宽度不少于40m的防灾隔离带。

2)区块内及周边重大危险源的防护距离和防护措施符合国家相关标准规定。

3)区块对外交通满足本标准相应规模城市的规定。

4 对于灾害的遇合影响、耦合效应和连锁效应突出情况下,考虑一定的灾害叠加影响作为简化处理方式。确定叠加影响时,可通过同类型历史灾害分析或同类型地区灾害影响案例对比确定。

4.3.3 灾害风险评估,应重点从灾害危险性、工程抗灾能力、人口与经济分布、后果严重程度、风险控制和减缓能力等方面辨识灾害高风险片区。

▼ 展开条文说明

4.3.3 本条规定了灾害风险评估时灾害高风险片区的辨识要求,可从评价因素及风险控制和减缓措施简化识别。为了简化评价工作量,只是把对规划布局影响较大的灾害高风险片区的分析作为最低要求。灾害高风险区的评估可简化分类为灾害高危险片区、次生灾害高危险片区、抗灾能力薄弱片区、高密度高灾损片区、灾害后果严重片区、综合灾害高风险片区等。分析时,需要结合各类承灾体的抗灾能力评价、用地安全评估及应急保障和服务能力分析综合辨识。灾害损失密度可以以人员和经济损失为主,综合城市功能重要性考虑。

4.4 用地安全评估

4.4.1 用地安全评估应包括用地布局安全评估和用地防灾适宜性评估,确定用地安全影响要素、影响程度和影响范围。

▼ 展开条文说明

4.4.1 本条规定了城市用地安全评估的主要内容和要求。用地安全评估主要包括:影响用地布局安全的各种影响因素分析及其影响评估,影响用地防灾适宜性的各种场地破坏要素分析及其影响评估。评估的目的是确定规划控制防灾要素,制定相应的规划控制措施。

4.4.2 用地布局安全评估,应结合重大危险源调查评估,分析城中重大灾害源点及次生灾害影响,辨识灾害高风险片区和重点防护对象,评估相应防护措施和保障措施及特大灾难性事故防范状况,并应符合下列规定:

1 灾害防御设施评估宜梳理城市灾害源和次生灾害源、灾害高风险片区、用地防灾有条件适宜地段和不适宜地段及可能造成特大灾难性事故的设施和地区,综合分析城市防洪治涝、消防救援、防灾隔离、地质灾害防治等灾害防御设施的规模和状态水平。

2 次生灾害影响评估应以重大危险源评估和火灾影响评估为基础,辨识可能发生严重次生灾害的灾害高风险片区和地段,确定影响程度和范围,并分析对供水安全可能造成的影响。

▼ 展开条文说明

4.4.2 本条规定了用地布局安全评估的主要内容。评估重点是对城市重大危险源影响、火灾风险、次生灾害影响、特大灾难性事故影响等进行综合评估,结合各类承灾体的抗灾能力评价、应急保障和服务能力分析,确定相应的灾害高风险片区,并分析其规划控制防灾要素,制定相应的风险减缓和控制措施。

1 用地布局安全评估的重点是由于人类建设活动而形成的主要影响要素,从城市规划布局来看,至少包括城市重大危险源、重大火灾风险源、重大次生灾害源、特大灾难性事故影响设施和地区及相应的灾害防御设施的防御能力等。

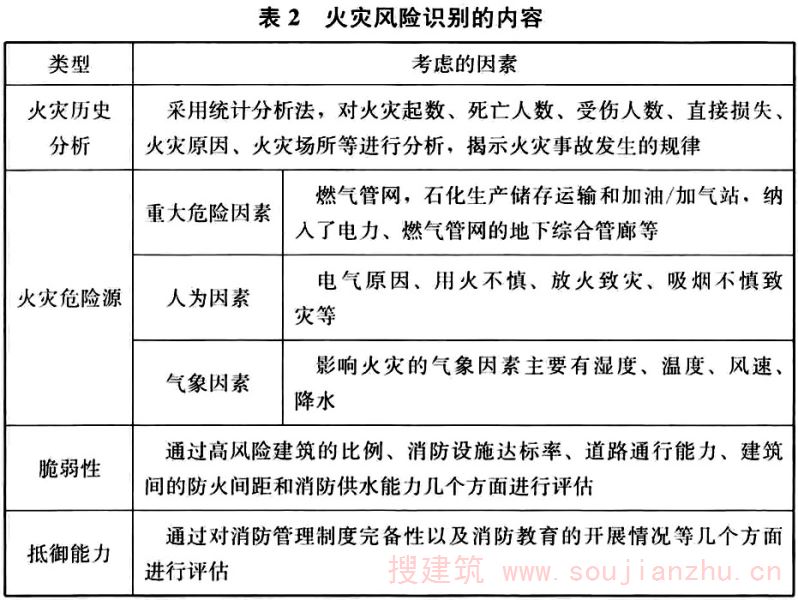

2 城市重大火灾风险的评估重点和流程,如图1所示。火灾影响评估从火灾历史分析、火灾危险源、脆弱性以及防火能力等方面进行综合分析,评估城市火灾风险承受水平与控制能力,确定火灾影响范围和等级。

1)城市火灾影响评估通常包括:分析城市范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立评估体系,进行定性及定量分级,分析形成火灾风险评估结论,在此基础上提出合理可行的消防安全对策及建议。

2)城市火灾影响评估流程可按照信息釆集、风险识别、风险评估进行,并根据风险等级及当前经济、技术、资源等条件,按照风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留等风险控制方式确定相应风险控制措施,提出针对性的处置建议。

3)城市火灾风险识别可从火灾历史分析、火灾危险源、脆弱性以及灾害抵御能力等方面进行综合分析,识别内容见表2。

4)城市火灾风险承受水平评估可分类考虑:确保关系到国计民生的水、电、气、热和通信、邮政、金融等各类重点要害部门,不发生较大火灾事故;确保繁华街区、旅游景区(点)、宗教场所、公众聚集场所不发生影响较大及人员死亡火灾事故;确保石油化工以及易燃易爆危险化学物品生产、储存、销售企业不发生较大火灾事故;确保城市整体火灾形势稳定,有效遏制较大、重大、特别重大以及群死群伤火灾事故的发生。

5)城市火灾控制能力评估可从以下几方面要求考虑:消防站数量充足且分布合理;消防装备满足灭火实战和多功能救援的需要;消防员的业务水平以及多种形式消防队伍覆盖区域。

6)城市火灾影响评估宜采用定量和定性相结合的方式构件评估指标体系,充分反映对城市火灾风险的认识,并使评估结果具有良好的一致性。

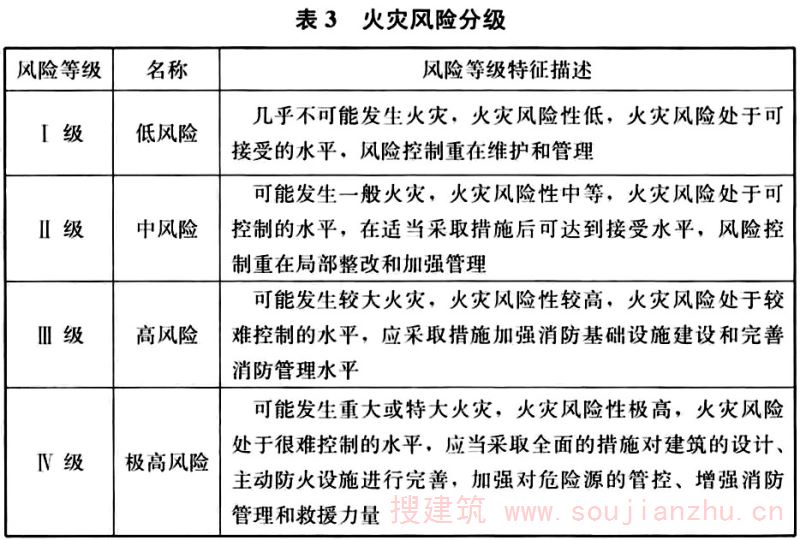

7)在本标准制定过程中,曾提出了火灾风险分级标准的建议,列于表3供参照使用。

4.4.3 用地布局安全评估时,应对居住区、中小学校、医院、养老设施等人员密集地点、弱势人群聚集地点的潜在安全风险,针对下述内容进行评估:

1 所面临的灾害及潜在安全风险,影响程度,预防措施。

2 灾害设防标准及抗灾措施。

3 重大危险源可能危害程度、个人及社会风险,防护措施有效性。

4 应急预案,避险疏散安置对策与措施。

▼ 展开条文说明

4.4.3 本条规定了城市用地布局安全评估中对人员密集地点、弱势人群聚集地点的评估要求。

4.4.4 用地布局安全评估时,下列设施或地区宜作为可能发生特大灾害损失和特大灾难性事故的重点防范对象:

1 核材料生产储存设施,核设施。

2 可能发生地表断错的发震断裂。

3 水面高于城市用地标高,发生决堤、溃坝等事故,可能威胁到城市发展全局安全的河流、水库、湖泊、堰塞湖等大面积水域。

4 储存规模特别大的重大危险品储罐区、库区、生产企业、尾矿库等对城市用地有重大安全影响的设施。

5 灾害的遇合影响、耦合效应、连锁效应或规模效应可能特别突出的地区。

▼ 展开条文说明

4.4.4 本条规定了城市用地布局安全评估中对可能造成特大灾害损失和特大灾难性事故的重点防范对象的评估要求。

特大灾害损失和灾难性事故影响设施、地区主要从下述方面考虑:

1 核材料生产、存储设施,核设施,储存规模特别大的重大危险源储罐区、库区、尾矿库等储存和产生相当规模的可能发生特大灾难性事故的危险材料的设施。

2 可能瞬间造成毁灭性灾难的大型或特大型水库、堰塞湖,高出城区的大面积水域。

3 多种灾害可能同时发生,耦合效应突出,或存在灾害链连锁发生效应突出的地区或设施。

特大灾害损失和灾难性事故影响设施、地区的评估通常需要专门进行。

4.4.5 用地防灾适宜性评估,应根据地形、地貌、地质等适宜性特征和潜在灾害影响,按照本标准附录A的规定将用地划分为适宜、较适宜、有条件适宜和不适宜四类,并应符合现行行业标准《城乡用地评定标准》CJJ 132的规定。地质灾害危险地段可综合有关基础资料按本标准附录B进行识别,必要时应开展专门研究。

▼ 展开条文说明

4.4.5 本条规定了城市用地防灾适宜性评估的主要内容。用地评价的重点是划定较适宜、有条件适宜和不适宜用地地段范围,为抗灾能力评价和制定用地防灾控制措施提供依据。

城市规划通常已进行用地评定工作,综合防灾评价的重点是综合考虑该地区可能遭受的灾害影响,开展城市用地防灾适宜性分区,确定适宜性防灾控制要求和防灾措施。

1 用地防灾适宜性评估基本要求

1)用地防灾适宜性评估的基础是场地基础资料,特别是满足分布要求的勘察钻孔资料。现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413对钻孔的分布要求有具体规定。一般来说,不宜小于1个钻孔/km2,结合建成区3个~5个钻孔/km2来综合进行用地评估。用地评价以搜集现有场地钻探资料为基础,辅以工程地质勘测与调查,对缺少场地资料用地按照国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《岩土工程勘察规范》GB 50021、《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ 57、《城乡用地评定标准》CJJ 132等的有关规定进行必要的补充勘察和测试工作,作为用地评估的依据。

2)用地评价可在进行地震、洪涝、地质灾害等对用地安全影响评估的基础上,按照本标准附录A进行适宜性分区和规划。

2 城市用地地质灾害防灾适宜性评估要求

地质灾害防灾适宜性评估应在地质灾害危险性评价的基础上,重点针对地质灾害易发区和重大地质灾害体进行。城市用地地质灾害防灾适宜性评估是在城市规划阶段从规划土地利用和地质灾害防御角度进行的建设用地选择对策综合评价,应当以现有的城市地质灾害防治的评价和规划工作为基础进行。与城市规划区地质灾害评估有关的工作主要有以下几方面:

1)地质灾害防治规划。

2)地质灾害调查工作。按灾害隐患点的密集程度划分出高易发、中等易发、低易发三级不同程度的易发区和不易发区。

3)地质灾害危险性评估工作。通常包括三种类型:规划地质灾害危险性评估、建设用地地质灾害危险性评估、矿山地质灾害危险性评估。

4)城市规划中城市环境地质条件和主要环境地质问题的调查和评估。

5)紧邻山地边坡的建设用地,可根据现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的有关规定评价边坡的稳定性,并采取有效的治理措施。

在本标准编制过程中,力图总结我国有关地质灾害评估标准的规定,给出简便可行的地质灾害规模等级和风险划分指标。由于我国地域广阔,统一的地质灾害分类存在很大的难度,城乡规划防地质灾害的有关标准正在制定,相关评价可以参照执行。

3 城市用地抗震适宜性评估要求

城市用地抗震适宜性评估的重点是场地地震破坏效应评价。抗震防灾适宜性评估需要根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,进行地震地表断错,地质崩塌、滑坡、泥石流、地裂、地陷,场地液化、震陷,主要河流岸坡液化、震陷、滑塌等地震场地破坏效应评价,对抗震有利、不利和危险地段做出综合划分,并划定潜在危险地段。

4 城市用地防洪适宜性评估要求

城市建设用地应根据洪涝灾害风险评估结果,进行土地利用防灾适宜性评估。

洪涝灾害防灾适宜性评估重点对建设用地遭受洪涝影响的程度和范围进行分析,划定洪涝灾害高风险地区,确定过洪滩地、排洪河渠用地、河道整治用地范围。

洪涝、泥石流灾害高风险地区是指城市受洪涝、泥石流灾害威胁地区中,灾害发生概率较大,灾害损害程度较大。泥石流灾害高风险区,往往防御代价较大或修复难度较大,甚至难以修复。

根据《中华人民共和国防洪法》,河道整治用地和扩大或者开辟的人工排洪道用地范围内的土地,按照防汛部门口径划定为“规划保留区”,因此防灾适宜性评估需要划定这些区域的范围。

4.5 应急保障和服务能力评估

4.5.1 应急保障和服务能力评估,应统筹考虑灾害影响和各类防灾要求,对城市应急保障基础设施和应急服务设施的抗灾能力、状态水平进行分析。

▼ 展开条文说明

4.5.1 本条规定了应急保障和服务能力评估的主要内容。应急保障和服务能力评估主要包括:可利用资源调查和安全利用评估,应急保障和服务设施抗灾能力评估,应急保障和服务范围及可达到的保障服务能力评估,薄弱环节确定,抗灾设防标准的确定等。评估的目的是确定应急保障和服务设施的基本布局,制定建设改造的规划措施。

4.5.2 应急保障基础设施和应急服务设施抗灾能力评估,应综合分析其重要建筑工程和关键环节的抗灾性能及防灾措施,用于避难等应急服务的建筑尚应进行单体抗灾性能评价,梳理薄弱环节,确定需要改造的范围和规模。

▼ 展开条文说明

4.5.2 本条规定了城市应急保障基础设施和应急服务设施抗灾能力评估的某本要求。抗灾能力评估重点是重要建筑工程和关键环节,目的是确定不满足设防要求的工程设施范围和规模。

4.5.3 应急保障和服务状态水平评估,应对应急保障基础设施和应急服务设施资源开展调查和统计,对应急保障基础设施和应急服务设施的规模、保障服务范围、功能保障级别和保障措施进行综合评估,并重点从应急保障基础设施和应急服务设施不足及疏散困难程度等方面辨识确定应急保障服务薄弱片区。

▼ 展开条文说明

4.5.3 本条规定了城市应急保障基础设施和应急服务状态水平综合评估的主要要求。重点是对现状及规划的基础设施和公共服务设施中的可利用情况进行调研,分析各类应急保障对象的保障服务需求,对应急保障基础设施和应急服务设施进行选择设置,分析需要达到的保障级别、保障服务范围和保障措施,并对不能满足保障服务要求的地区识别为应急保障服务薄弱片区。

城市中的应急指挥、医疗、消防、物资储备、避难场所、重大工程设施、重大次生灾害危险源等应急保障对象需要规划安排应急交通、供水、供电、通信等应急保障基础设施。

应急保障基础设施的设防标准,可针对其防灾安全和在应急救灾中的重要作用,根据城市规模以及基础设施的重要性、使用功能、修复难易程度、发生次生灾害的可能性和危害程度等进行确定。

城市应急服务设施评估需要考虑不同水准灾害和不同应急阶段的要求,场址选择评价时,可以影响规模大的灾害为主,兼顾其他灾害的综合应急服务和避难要求,针对医疗卫生设施、物资存储和流通设施、园林绿地、广场、室内场馆等可利用场所资源,进行可利用场所安全评估,包括本身的安全和改造难易情况,以及应急交通、供水等应急保障基础设施和医疗、物资储备等应急服务设施的配套情况。

本条还规定了应急服务设施及应急通道的评价要求。通过评价灾害发生时应急服务设施的可达性及用地防灾适宜性、次生灾害和其他重大灾害对其防灾安全产生的影响,确定应急保障和应急服务达不到要求的薄弱片区和救灾疏散困难片区,便于规划进行应急服务设施建设改造安排。

针对各类应急服务设施,由于其在灾后的重要性,用作应急服务设施的建筑需要通过单体抗灾性能评价确定其安全性。

必要时,可通过专题防灾研究,结合城市的详细规划进行模拟仿真分析。

4.5.4 应急保障基础设施和应急服务设施规模评估应符合下列规定:

1 评估时应分类确定最大受灾人口数量及分布,并据此分析各类应急保障基础设施和应急服务设施规模需求。受灾人口的类型宜包括需救助人口、伤亡人口、需疏散避难人口、需转移安置人口等。

2 评估时应分析城市各类重要设施的应急保障需求,确定应急功能保障对象及保障要求,评估已有可利用应急保障基础设施和应急服务设施的应急保障服务范围、规模及水平,并分析所需达到的应急保障级别、方式和措施。

3 评估时应分区、分系统梳理分析各类防灾设施的规划建设与改造规模。

▼ 展开条文说明

4.5.4 本条规定了应急保障基础设施和应急服务设施防灾需求规模评估的主要内容和基本要求。防灾需求规模评估主要包括:各类防灾人口规模的确定,灾害防御设施、应急保障基础设施、应急服务设施规模的确定,重要工程设施和地区建设改造规模等。

5城市防灾安全布局

5.1 一般规定

5.1.1 城市防灾安全布局规划应以用地安全使用为原则,以形成有利于增强城市防灾能力、提高城市安全水平、可有效应对重大或特大灾害的城市防灾体系为目标,并应符合下列规定:

1 城市防灾安全布局规划应提出重要地区和重大设施空间布局的灾害防御要求,灾害防御重点规划措施和减灾对策,统筹完善城市用地安全布局和防灾设施布局,分析确定规划控制要求和技术指标,指引并协调城市建设用地和防灾设施建设用地。

2 城市防灾安全布局规划应对防灾设施、灾害高风险片区、防灾有条件适宜地段和不适宜地段、可能造成特大灾难性后果的设施及地区、应急保障服务薄弱片区等提出规划管控要求、防灾措施和减灾对策。

3 城市防灾安全布局规划应合理划分防灾分区,配置防灾资源,构建有效的防灾设施体系。

4 城市各类设施防火间距、外部防护距离、卫生防护距离、安全距离等应符合国家现行有关规定及技术标准的规定。

▼ 展开条文说明

5.1.1 本条规定了城市防灾安全布局的主要内容和要求。

城市防灾安全布局需要统筹协调城市防灾设施用地,合理进行防灾分区,构建由应急保障基础设施、灾害防御设施和应急服务设施相互协调、相互支撑的网络空间体系,并符合灾害及其次生灾害防护与蔓延防止要求。

防灾安全布局的主要思路是,基于建设用地的安全避让与防护和合理选择使用,以建设工程抗灾能力为基础,通过采取危险源/区和灾害高风险区的有效防护和控制,防灾分区与组织,灾害防御设施和应急服务设施的合理布设,应急保障设施的有效支撑,适宜的建筑工程防灾间距和形态等规划措施,使城市形成具有重大或特大灾害应对能力的空间结构形态。

保证用地布局安全的基本对策还包括:城市重大危险源、重大火灾风险源、重大次生灾害源的防护,用地灾害的防御,各类灾害高风险区的防治,特大灾难性事故影响应对的规划安排和特别防灾措施等。

综合本标准规定,防灾安全布局的主要任务包括:

1 规划控制要求和技术指标,重要地区和重大设施空间布局和灾害防御要求,重点防御灾害的规划措施,用地选择和控制的基本要求。

2 防灾设施基本体系,应急保障设施和应急服务设施体系的基本构建;安全廊道、设施综合基本要求。

3 用地安全布局,城市防灾能力布局优化目标和基本要求,城市风险控制目标和基本要求;划定灾害高风险片区、有条件适宜和不适宜地段,可能造成特大灾难性事故的设施和地区,并分门别类制定相应规划要求和防灾措施;制定防灾规划管控措施;统筹灾害防御设施,提出灾害防御设施的布局和建设指引,设置火灾高风险区防灾隔离带;划定风险控制区,制定规划管控措施。

4 防灾分区,防灾资源配置标准,各分区防灾设施配置,居住区防灾要求。

5 防灾空间整治的安排。防灾空间整治是城市综合防灾的重要内容,也是日本、美国等发达国家行之有效的防灾经验。由于标准体例的关系,分散在各个条款中,主要包括:

1)应急通道宽度和竖向空间的规划控制及保证安全通行空间的针对与通道相关联的工程设施的整治对策、防灾措施和减灾对策。

2)综合避难场所、消防和治安机构、医疗卫生机构、学校等人员密集场所所形成的社区安全空间整治对策、防灾措施和减灾对策。

3)限制建设和不适宜建设用地的安全整治对策、防灾措施和减灾对策。

4)建设工程抗灾能力的持续改善对策,适宜的建筑工程防灾间距和形态规划要求。

5)灾害高风险片区的灾害防治对策,防灾隔离带、防护设施等空间整治对策、防灾措施和减灾对策。

6)灾害高风险片区、应急服务难易覆盖片区的救灾和避难实施空间保障对策、防灾措施和减灾对策。

7)各类应急保障对象周边空间的保障对策、防灾措施和减灾对策。

8)其他影响城市综合防灾能力的空间整治对策、防灾措施和减灾对策。

5.1.2 城市综合防灾规划应以“平灾结合、多灾共用、分区互助、联合保障”为原则,统筹协调和综合安排防灾设施,保障城市用地安全,应对防灾设施进行空间整治和有效整合,满足灾害防御和应急救灾的需求,并应符合下列规定:

1 考虑对城市重要设施的安全防护要求,统筹协调监测预警设施、防洪工程设施、公共消防设施、防灾分隔带、排水防涝工程、抗震防灾设施、地质灾害防治工程等防灾设施。

2 确定应急服务设施规模、布局、功能服务指标和设防标准,应急保障基础设施布局、建设标准和保障措施,灾害防御设施规模、布局、防护标准和防护措施。

3 确定防灾设施用地控制界线和控制要求,周边建设用地控制要求和工程防灾措施。

▼ 展开条文说明

5.1.2 本条规定了城市防灾设施体系统筹构建的基本原则。

“平灾结合”是指防灾设施具备平时功能与灾时功能,尽量避免单独建设仅仅具有灾时功能的防灾设施;“多灾共用”是指防灾设施需尽可能考虑各种突发事件的需要,尽量把各类防灾设施整合利用,从根本上改变各灾种各自规划建设各自防灾设施体系的做法;“分区互助”是指防灾设施加强区域共享、城乡共享,城市分区之间相互支撑、相互支持;“联合保障”是指防灾设施要形成一个网络体系,是城市防灾体系的基本支撑系统,要按照区域联防、多对象联防的原则,不断提高网络体系的保障可靠性。

城市用地布局既是承灾体系,又是需要防范、保障和服务的对象,还存在致灾的因素和设施,防灾设施体系的构建需要依托既有城市用地布局展开。

相应的,城市灾害防御设施的规划也是在各专业的防灾规划所设置的工程体系上进行的。城市综合防灾规划需要针对各专业规划灾害防御设施的设置情况,从综合防灾的角度,针对应急保障基础设施和应急服务设施的防护要求,分析防护标准的合理性和适用性,协调各类防灾设施的用地布局和防御要求。

城市应急保障设施、灾害防御设施、应急服务设施,是城市防灾救灾功能正常运转的基础,一旦因灾破坏,将严重影响城市救灾能力和灾后基本运转,甚至引起连锁反应,导致城市功能系统性破坏,城市用地布局中确保这些防灾设施的安全运行至关重要。

防灾设施周边安全空间的整合是保证应急功能发挥的重要内容。消防站、防洪工程、防灾隔离带等设施关键是其规划建设用地性质和规模的控制,应急通道和防灾避难场所由于平灾结合的利用性质,关键是确保其本身的安全以及应急通道的有效宽度和高度以及防灾避难场所的有效避难空间,应急指挥中心、应急保障医院、应急物资储备场所由于其应急救灾需要的迫切性,关键是其本身的安全、内部及周边交通与安全空间的保障,应急供水、供电保障设施的关键是保障规模和保障措施。

5.1.3 城市应急保障基础设施和应急服务设施体系的构建应分析评估城市要害系统、重要工程设施、关键空间方点、防灾分区划分和应急保障服务需求,形成点、线、面相互结合、相互支撑的工程体系。

▼ 展开条文说明

5.1.3 本条规定了应急保障基础设施和应急服务设施体系建构的基本要求。基本出发点是形成点、线、面相互结合、相互支撑的城市空间防灾体系,主要包括:

1 分析确定城市的应急保障对象,包括城市的要害系统、重要工程、关键空间节点、各类防灾设施及防灾分区。

2 评估确定应急服务设施规模、布局和服务范围。

3 评估确定城市应急保障对象的保障要求,包括应急交通、供水、供电、通信等基础设施的保障要求。

4 分析现有基础设施的应急保障能力,规划应急保障基础设施布局,按照平灾结合、统筹共享的原则合理确定应急保障级别和保障措施。

应急保障基础设施和应急服务设施的设置要求如下:

1 选择具有基本抗灾能力的道路,通过采取工程措施和管理措施,保障灾时道路通行能力。

2 选择具备基本抗灾能力的供水、供电、通信和供暖设施,通过抗灾强化改造和应急设备配置,保障灾时应急供应能力。

3 选择符合避灾条件的场地,采取安全防护措施,配置所需要的应急保障基础设施,使其达到避难场地要求。

4 选择具备避灾条件的中小学校、体育设施和大型场馆,按避难使用需求进行建设或改造,配置所需要的应急保障基础设施,使其达到避难建筑要求。

5 选择具备基本抗灾能力的医疗卫生设施,采取抗灾强化建设或改造和应急医疗设备配置,使其具备灾时应急医疗救护能力。

6 选择或新建具备抗灾能力、便于救灾物资调配的城市物资储备设施作为救灾物资储备库,使其具备救灾物资储备、调配和发放的能力。

“城市要害系统”一直是我国城市防灾减灾所使用的术语,该术语在不同领域的定义也各有差异。本标准所指的城市要害系统为:对国家、区域和城市至关重要,一旦破坏或功能受损会对国土安全、国民经济、公众健康和安全产生一方面或多方面损害的系统和资产(包括物质的和虚拟的)。城市要害系统一旦因灾害破坏,致使功能受损或中断,会对城市正常运行产生连锁性影响,其影响范围会超出系统本身所在区域,对城市和社会运行产生超出其系统直接损失的显著性损失。这些影响包括直接损失和间接损失,通常指可能的大规模人员损失、财产损失、经济混乱、政府或社会功能失效、民族士气和公众信心等显著损伤。这些系统通常包括涉及国防、国家安全以及银行与金融、保密、能源、信息和电信、化工、关键制造业等国家命脉产业和关键行业的核心工程设施,政府首脑机关、应急指挥中心,文化保护工程、城市标志性设施、人员密集公共设施,应急交通、供水、供电、通信、燃气等基础设施的重大工程设施,应急医疗卫生、避难、物资储备及分发等服务设施,核设施、水坝等可能发生特大灾难性影响的设施和地区。

关键节点是指对维持城市正常运行和应急救灾起重要作用的城市点状工程设施或节点。

5.1.4 城市规划宜采取下列措施整合各类设施,完善防灾体系,提高防灾效能:

1 整合应急通道和绿地、生态设施,连接应急服务设施,形成安全廊道。

2 应急指挥、消防、避难、医疗卫生、物资储备、综合演练等设施可综合设置或毗邻布局。

3 以防灾设施为支撑,整合应急服务设施周边公共服务场所和设施,进行空间整治,形成防灾分区的安全据点和应急服务体系。

▼ 展开条文说明

5.1.4 本条规定了城市规划中整合或综合设置各类设施以提高防灾体系效能的基本要求。

强化城市防灾体系中的“点”“线”“面”体系的系统性,形成以线连点带面的安全走廊,可充分发挥防灾设施体系的防灾效能。

城市应急指挥备用场地、消防培训演练设施和消防备用地、大型防灾用地、应急物资储备分发设施、综合演练教育培训设施和中心避难场所等防灾设施的防灾功能较强或具有专用特点,而这些设施对一个城市通常只需要设置很少几处,按照欧美、日本的发展经验,把这些设施用地统筹考虑在一起,并赋予平时灾害演练、教育、培训甚至科研、指挥的功能,便于发挥这些设施的最大效益。

作为防灾设施周边防灾空间的整合要求,“安全岛”是城市综合防灾的重要理念。在城市中依托避难场所等应急服务设施,有效整合应急服务设施周边的场地空间和建筑工程,形成相对独立、有效、安全的防灾空间,并以灾害防御设施和应急保障基础设施为支撑,形成城市的“安全岛链”体系,可以作为增强城区防灾能力的重要规划对策。

在城市内部,消防站、避难场所、医院、物资共用储备场所等防灾设施以及公安、教育、园林、停车等公共设施,均有相应的设置要求和周边空间保障要求,规划时可以考虑将这些设施进行整合,既便于经济合理地统筹配置应急保障基础设施,又有利于综合保障。

5.1.5 对于城市规划区现存灾害高风险片区,城市规划的对策措施应符合下列规定:

1 城市规划应采取降低风险的工程措施,并对新建项目实施严格规划管控。

2 对位于风险近期难以有效降低片区的城市重要功能和公共设施,城市规划应提出功能调整或搬迁要求。

5.2 用地安全布局

5.2.1 用地安全布局应划定灾害高风险片区、有条件适宜地段和不适宜地段、可能造成特大灾难性事故的设施和地区,并应确定相应的规划管控要求和防灾措施。

▼ 展开条文说明

5.2.1 本条规定了确保用地安全布局的高风险片区和设施的判别划定和规划管控的最低要求,属于规划中确保用地安全的安全保证底线。

在城市综合防灾评估时,对灾害高风险片区、有条件适宜和不适宜地段、可能造成特大灾难性事故的设施和地区进行了识别评估,这些片区和设施对城市风险最高、对城市发展安全具有重大影响,因此城市综合防灾规划需要对风险降低、减缓和控制提出强制性管控措施,在本标准第5.2.2条~5.2.9条、附录C规定了确定管控措施的要求和重点。

5.2.2 城市用地安全布局尚应符合下述规定:

1 用地安全布局规划应针对城市功能分区、用地布局、建设用地选择和重大项目建设提岀控制或减缓用地风险的规划要求和防灾措施,按本标准附录C的要求制定防灾规划管控措施,并应符合下列规定:

1)提出重大灾害源点、重大危险源、重要防护对象和重要应急保障对象清单以及相应灾害防御设施、防护措施和保障措施。

2)提出需要加强抗灾设防的片区和工程设施等重要设防对象清单以及相应的设防标准和配套防灾措施。

3)确定影响用地安全布局的因素及影响范围线和影响等级,限制建设和禁止建设范围,限制建设需要配套的防灾设施和防灾措施。

4)提出灾害防御设施的布局和建设指引。

2 城市发展主导方向、城镇密集区、城镇走廊、新建城镇及区域重大设施布局等,应避开灾害风险高、用地防灾适宜性差的区域和地段,优先选择灾害风险低、用地防灾适宜性好的区域和弛段。工程项目选址应避免因工程建设诱发新的灾害。

3 城市用地安全布局防灾措施应符合下列规定:

1)灾害危险性大、用地防灾适宜性差的区域和地段,城乡规划应优先作为生态保护区或控制开发区进行空间管制与引导,严格控制既有城镇建设用地的扩展。

2)有条件适宜地段和不适宜地段确需利用时,应明确灾害防治措施、适应或控制用地破坏效应的防灾措施及安全防护措施。

3)重大危险源和灾害源应采取设防标准、安全间距、防灾隔离带和风险控制区等相结合的管控措施。

4)灾害高风险片区中,工程抗灾能力严重不足的,应采取抗灾加固或综合改造的规划对策;灾害损失密度高的,应采取提高灾害设防标准和防灾设施配置标准及加强防灾措施的规划对策;灾害的遇合影响、耦合效应或连锁效应突出的,应提高重要设施防护标准及应急保障基础设施和应急服务设施配置标准。

5)具有连锁性次生、衍生或蔓延影响特征的灾害高风险片区,应根据灾害危险性和影响规模、灾害的蔓延方式设置防灾隔离带,控制灾害规模效应。

6)应急保障服务能力薄弱片区应制定改造前应对措施,其中应急保障基础设施和应急服务设施不足的,应制定配置标准、安排近期建设项目;救灾疏散困难的,尚应制定远距离疏散方案及相应应急通道和应急服务设施配置要求。

4 较适宜地段、有条件适宜地段和不适宜地段采取工程措施后方可作为城乡建设用地。建设项目选址应优先考虑适宜地段、较适宜地段,对有条件适宜地段和不适宜地段,应明确限制或禁止使用要求,并应符合下列规定:

1)城乡建设用地选址必须坚持突变型地质灾害危险排除或得到有效控制,并将地质灾害防治工程作为规划管控条件。

2)地震地质灾害影响地段,应划定有条件适宜和不适宜用地,并提出抗震防灾措施。

3)城市用地布局必须满足行洪需要,留出行洪通道。严禁在行洪用地空间范围内进行有碍行洪的城乡建设活动。

5 城市规划建设用地安排应充分考虑竖向设计,不宜将重要设施布置在易发生内涝、积水的低洼地带。

6 城市规划应根据流域防洪规划有关要求分类分区建设和管理蓄滞洪区。城乡建设不得减少蓄滞洪总量。滞洪区应保留足够的开敞空间面积,留有洪水通道,并保持畅通。

7 城市与森林、草原相邻的区域,应根据火灾风险和消防安全要求,划定并控制城市建设用地边缘与森林、草原边缘的安全距离。

▼ 展开条文说明

5.2.2 本条规定了城市用地安全布局针对不同防灾要素的基本规划策略。

城市发展主导方向、重大工程设施选址需要按照控制城市风险逐步减缓和降低、提高重要工程防灾能力、促进城市抗灾能力不断提升的原则,结合城市风险分布、高风险片区和设施分布,综合选择风险小、致灾危险性低的方向和地段。不能满足此项原则时,需要考虑本标准第5.2.9条和附录C的规定提出规划控制措施。

灾害防御设施主要是考虑综合利用、综合防御、应急保障基础设施和应急服务设施防护等综合防灾要求,提出针对灾害防御设施规划建设的指导意见和规划要求,统筹构建灾害防范体系。但应注意,防灾隔离带需要在综合防灾规划中统筹考虑,火灾高风险片区需要规划设置。

各种类型的灾害高风险片区,需要根据薄弱环节的特征,釆取有针对性的规划控制要求和防灾措施。

灾害高风险区的划定见本标准第4.3.3条规定及其条文说明。

防灾隔离带是应对由于灾害蔓延造成特大灾害影响的主要措施。其设置重点是考虑控制灾害的规模效应和防止灾害的大规模蔓延,可利用应急交通设施、防灾绿地、铁路、高压走廊和水体、山体等其他天然界限作为分隔,有效利用各类开敞空间和防灾设施,分级设置重大灾害及其次生灾害防护及蔓延防止的空间分隔,并提出相应防灾技术要求。

城市用地适宜性规划目的是以安全为约束,以充分发挥土地资源的价值为目标提出今后建设用地的防灾减灾要求以及相应建议,重要内容是较适宜、有条件适宜和不适宜地段的限限制性建设要求的制定和限建、禁建范围的衔接。可对不同用地提岀适用条件、用地选择原则、指导意见和具体配套措施。一般根据城市用地评定结果,按照用地的防灾适宜性程度及建设工程的重要性和特点进行用地防灾适宜性划分,综合考虑社会与经济发展要求,分析建设条件,提出城市功能分区、用地布局、建设用地选址和重大项目建设的防御要求、防灾措施等用地风险控制或减缓对策。

城市规划需要合理组织和确定易燃易爆危险化学物品的运输线路及高压输油、输气管道走廊、电力走廊,确定规划控制要求。

对于应急保障服务薄弱片区,可综合考虑跨区疏散、建设避难建筑等综合避难对策,必要时考虑分阶段避难方案。但这些地区通常人口密度大,需避难人员多,应急通道少,制定改造前疏散避难实施方案和保障措施非常重要。接纳超过责任区范围之外人员的避难场所,亦需制定专门疏散避难方案和实施保障措施。

5.2.3 存在滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患的地区,城市建设项目选址应识别并避开下列危险地段:

1 稳定性较差和差的特大型、大型滑坡体或滑坡群地段及其直接影响区。

2 发生可能性大和中等的特大型、大型崩塌地段,治理难度极大、治理效果难以预测的危岩、落石和崩塌地段。

3 发育旺盛的特大型、大型泥石流或泥石流群地段,淤积严重的泥石流沟地段,泥石流可能堵河严重地段。

▼ 展开条文说明

5.2.3 本条规定了滑坡、崩塌和泥石流地区,城市建设应避开的危险地段。

城市规划时对存在滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患地段的识别,需要按照本标准附录B的规定,综合有关基础资料识别出其中的危险地段。

城市规划建设用地选址通常是在用地地质灾害危险性评估的基础上进行,但地质灾害危险性评估的结果与规划用地选择的要求之间通常衔接困难,尤其在总体规划阶段。本标准制定时,对我国的地质灾害规模分级、滑坡稳定性、崩塌可能性和泥石流的发育程度的相关评价规定进行了汇总分析,并列于本标准附录B,城市规划建设用地选址可以此简化危险地段识别,根据我国城市用地选址的经验,从危险程度、治理难度、危害结果等因素考虑,规定了必须避开的滑坡、崩塌和泥石流的地段。

5.2.4 存在滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患的地区,城市建设项目选址尚应符合下列规定:

1 存在滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患地段,可按本标准附录B的规定,综合有关基础资料进行识别。

2 滑坡地区建设用地,当滑坡规模小、边界条件清楚,整治技术方案可行、经济合理时,宜选择有利于坡地稳定的规划布局方案,并确定滑坡防治工程建设方案或要求;具有滑坡产生条件或因工程建设可能导致滑坡的地段应确保坡地稳定条件不受到削弱或破坏。

3 崩塌地区建设用地,当落石或潜在崩塌体规模小、危岩边界条件或个体清楚,防治技术方案可行、经济合理时,宜选择有利部位利用。

4 泥石流地区建设用地,应远离泥石流可能堵河严重地段的河岸;采用跨越泥石流沟方式进行工程利用时,应把绕避沟床纵坡由陡变缓的变坡处和平面上急弯部位的地段作为规划强制性要求。

▼ 展开条文说明

5.2.4 本条规定了滑坡、崩塌和泥石流地区的建设用地选择的其他要求。

滑坡、崩塌、泥石流地区的防灾适宜性评估和建设用地选择中,稳定性越差、规模越大、整治难度越大、治理效果越难以预料的地区适宜性越差。

1 滑坡地区的防灾适宜性评估和土地利用时,规划和建设方案需要考虑保证滑坡的稳定性。

具有滑坡产生条件或因工程建设可能产生滑坡的地段需要采取确保山体稳定条件不受到削弱或破坏的防灾措施,线性基础设施不应与大断裂平行,不宜切割松散堆积体或风化破碎岩的坡脚,宜绕避岩层或贯通节理产状倾向线路的地段,特别是地下水发育的地段;越岭的公路或铁路线路应绕避岩层严重风化破碎带或构造破碎带形成的域口;在山坡一侧进行工程建设时,上下部位的工程建设应避免相互影响。对于稳定性好的坡地,尽量避免在其上部填方或下部挖方。

下述特征斜坡地区,需要进行滑坡调查和评价:山坡呈明显的圈椅状地貌,有较陡的后壁,坡面不顺直呈台阶状,前缘呈舍状凸出,侵占或挤压沟(河)床,坡脚出露泉水或湿地,两侧地层有扰动或不连续现象;山坡坡面呈明显错台、后壁陡且岩体中存在陡倾角结构面、外形类似滑坡但坡度较陡,或坡体高陡、其重力足以促使下卧松散岩土层组成的主错动带产生压缩变形。

2 下述特征斜坡地区,需要进行崩塌(危岩、落石)调查和评价:坡高、陡,坡面不平整,上陡下缓,岩土体的节理、裂隙发育,结构面多张开,坡脚、坡面多有崩塌物堆积。

崩塌评价需要阐明其类型、分布、特征、规模、数量、岩块直径,发生和发展的原因,稳定程度及其对工程影响,标明裂隙位置和影响范围界线,危岩体和崩塌区的范围、类型,稳定性与危险程度,以及防治措施建议。评价崩塌堆积体自身的稳定性和在上方崩塌体冲击荷载作用下的稳定性,分析在暴雨等条件下向泥石流、崩塌转化的条件和可能性,必要时进行简易岩块滚落试验。

3 下述山区沟谷地区,需要进行泥石流调查和评价:沟口或沟谷中存在大量无分选的堆积物,沟谷两侧或源头坡面存在较厚的松散堆积层,或同时存在坍塌、滑坡等不良地质现象。

泥石流评价需要确定其类型、发育阶段、爆发频率,松散堆积物的稳定性和储量,累计淤积厚度及对工程建设的影响。

5.2.5 城市建筑工程规划建设用地选址应对抗震不利地段提出避让要求,当无法避让时应采取有效的规划管控措施;对抗震危险地段,应提出禁止规划建设特殊设防类和重点设防类建筑工程、不应规划建设标准设防类建筑工程的规划管控措施。

▼ 展开条文说明

5.2.5 本条规定了抗震不利地段和危险地段的建筑工程选址的基本要求。

对抗震不利地段和危险地段进行避让是相关法律法规和部门规章的强制性要求,也是各类抗震设计标准中的强制性条文内容。本条规定从建筑抗震选址的抗震安全要求岀发,规定了规划用地选择时对抗震不利地段和危险地段的管控措施要求。

规划管控措施的制定,重点是针对地震地表断错,地质崩塌、滑坡、泥石流、地裂、地陷,场地液化、震陷,主要河流岸坡液化、震陷、滑塌等抗震不利和危险地段做出适宜性规划建设安排。

5.2.6 城市建筑工程规划建设用地选址应避开洪涝灾害高风险地区,行洪滩地、排洪河渠用地、河道整治用地应划为有条件适宜地段,并应制定规划管控要求。

▼ 展开条文说明

5.2.6 本条规定了城市用地选择时,需要按照防洪要求对某些地段进行避让或限制建设。对洪涝灾害高风险地区应避让,对有条件适宜区进行规划管控。

城市建设用地需要根据洪涝灾害风险评估结果,提出土地利用防灾适宜性对策。山洪、泥石流灾害高风险地区因其毁灭性灾难影响且防御代价过大,城市建设必须避开这些地区,并将其划为禁建区。

根据《中华人民共和国防洪法》,河道整治用地和扩大或者开辟的人工排洪道用地范围内的土地等属于“规划保留区”,不得建设与防洪无关的工程设施。2006年建设部颁布的《城市规划编制办法》将城市用地空间管制划分为禁建区、限建区、适建区,据此,“规划保留区”属于“规划限建区”范畴,城市规划应当制定防洪设施建设安排和禁止其他无关建设的规划管控要求。

按现行规定,行洪通道应当划入城市蓝线进行保护与控制,依规定需按照不适宜用地进行规划和管控。行洪通道严禁从事影响河势稳定、危害护岸安全、妨碍行洪的一切活动,制定措施有组织地外迁居住在行洪通道内的居民。

5.2.7 重大危险源布局的安全防护应符合本标准附录D的要求。

▼ 展开条文说明

5.2.7 本条规定了城市重大危险源的布局和防护的基本要求。

涉及危险物品的生产、加工、处置、储藏和运输的生产经营活动,按其操作本质,对周围地区普通公众的安全存在固有的危险。一般来讲,生产经营活动中的危险物品的处理和处置应当与城市中的敏感目标(如学校、医院、居住区)保持安全、卫生的隔离距离或布置在不同地区。对于重大危险源区和次生灾害高危险区应单独作为防灾分区采取防护措施。

关于城市重大危险源的安全和卫生防护,城市规划需按照现行国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218等现行国家标准和相关管理规定进行重大危险源辨识,确定有效的安全和卫生防护距离,并提出防护措施。

按照有关法律法规规定,重大危险源的生产使用单位需要具备完善的应急体系。城市规划时,要为应急预案运行提供消防、供水、疏散、交通等必要的保障条件,通常包括消防供水系统、应急救援行动支援场地、人员避难场地、应急救援和疏散通道以及应急救援装备配置要求。

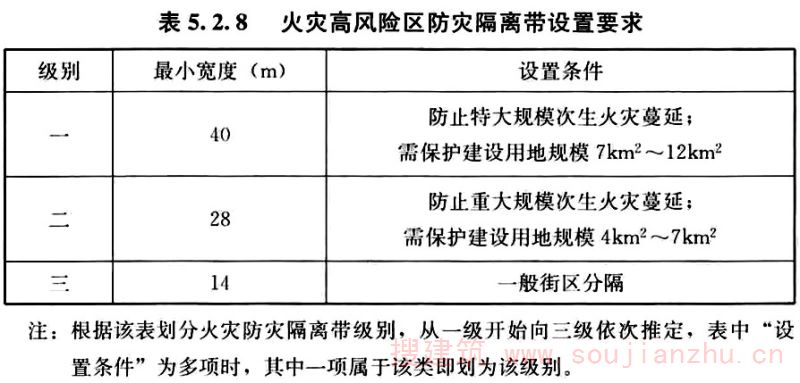

5.2.8 城市火灾高风险区宜利用道路、绿地、广场等开敞空间设置防灾隔离带,并应符合表5.2.8的规定。

▼ 展开条文说明

5.2.8 本条规定了火灾高风险区防灾隔离带设置的技术要求。

城市可在综合评估建筑物的防火性能、消防救灾能力、灾后建筑物的破坏情况和城市气候情况的基础上,确定火灾及次生火灾高风险区,设置防灾隔离带。从国内外的研究和标准规定来看,28m是一般风速下可有效阻隔重大规模火灾4~6h,14m是现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定中对建筑间距规定的最大值,相当于火灾阻隔1h左右。国内外灾害调查中,认为40m是对于中低层房屋一般风速下可有效阻隔的安全距离。

5.2.9 城市用地安全布局宜确定重点防灾管控对象,采取分类制定管控要求、划定规划风险控制区、防灾控制界线等方式,制定规划管控措施,促进风险的有效控制和逐步减缓,持续提升和改善抗灾能力,并应符合本标准附录C的规定。

▼ 展开条文说明

5.2.9 本条规定了城市防灾规划管控措施的制定要求。

除了本章前述规定的规划对策外,对于城市的风险较高地区本标准建议采取多种规划措施相结合的方式进行风险减缓和控制,逐步提升抗灾能力。在本标准附录C中给出了风险较高地区的规划控制原则和控制方式。

本标准附录C条文中的场地高危险因素是指存在可以判定属于危险地段的场地破坏因素。

《城市综合防灾规划标准[附条文说明]》GB/T 51327-20185.3 防灾分区

5.3.1 城市防灾分区应与城市的用地功能布局相协调,宜根据城市规模、结构形态、灾害影响场特征等因素合理分级与划定,并应针对高风险控制、防灾设施配置制定规划控制内容及防灾措施和减灾对策。

▼ 展开条文说明

5.3.1 本条规定了防灾分区单元的防灾基本对策。

防灾分区单元可根据综合防灾评估,梳理灾害特征,制定防灾基本对策。当防灾分区单元属于灾害高风险区时,可按本标准第5.2节要求确定防灾分区单元的防护措施、应急保障措施和相应防灾措施。

城市规划需要制定防灾分区的规划控制内容和要求,作为其他专业规划和详细规划的依据。

比如:在城市内涝易发的地区,采取综合对策积极推进雨洪蓄滞与渗透设施的建设,建筑工程应釆取防涝排水措施;地下空间应综合采取有效防护措施;在受洪涝威胁地区,不宜设置可起连续阻水作用的实体围墙,以免在洪水侧压力作用下倒塌伤人。

5.3.2 防灾分区的划分应符合下列规定:

1 水体、山体等天然界限宜作为防灾分区的分界,防灾分区划分尚应考虑道路、铁路、桥梁等工程设施分隔作用。

2 防灾分区划分宜考虑规划协调、工程建设和运营维护的日常管理要求。

3 防灾分区可依据灾后应急状态时的行政事权分级管理划分。

▼ 展开条文说明

5.3.2 本条规定了防灾分区的空间控制要求。

防灾分区单元的基本功能可采取不同的定位:一是与规划建设管理相衔接,便于规划管控和建设实施;二是作为承担灾后应急救援和维持基本生活、进行灾后应急管理和灾后恢复、控制灾害规模效应的基本单元。防灾分区根据级别和应急保障服务要求的不同,需要配置应急保障基础设施和应急服务设施,确保防灾分区灾后应急救灾和维持灾民基本生活的必要保障。

防灾分区空间控制要求的提出,主要考虑以下几个因素:

1 灾后生活和恢复重建的组织。在防灾避难场所和应急医疗卫生、应急物资储备分发场所,配置应急取水和储水等应急服务设施,形成城市的基本救灾单元。

防灾分区划分可考虑与基层行政辖区(街道办、居委会)相结合,以便于灾时组织和日常管理或演练。对于受自然环境或防灾设施服务能力限制的地区可考虑应急状态下的事权划分要求。

2 应急保障基础设施布局作为防灾分区单元的支撑骨架,考虑应急保障基础设施和应急服务设施的保障服务范围。

每个有常住人口的防灾分区需具备应急医疗卫生和应急物资储备分发场所,规划设置应急取水和储水设施、固定避难场所,并根据需要配置应急供电设施和应急通信设施。

3 在防灾分区单元梳理设置开敞空间、高防灾能力建筑工程,形成防御重大和特大灾害蔓延的基础防线。

4 防灾分区需要统筹考虑重大危险源防护、灾害高风险区防治及应急保障服务薄弱片区整治进行设置。

5 灾害环境的差异。

6 规划管理和控制单元范围。

7 本条规定的天然界限,行政管理和应急事权管理范围。

8 可与评估空间单元相一致。

9 防灾设施的防护、保障和服务范围。

在防灾分区划分时,需要充分考虑道路的应急通行能力,特别是桥梁的应急通行可靠性。

5.3.3 防灾分区的规划控制内容应满足下述要求:

1 防灾分区的分级设置应符合下列规定:

1)人口规模为3万人~10万人级别的防灾分区,宜设置固定避难场所、应急取水和储水设施、不低于Ⅱ级应急通道,应急医疗救护场地、应急物资储备分发场地。此级别防灾分区宜与城市规划管理单元相衔接,协调落实规划控制内容和防灾措施。

2)人口规模为20万人~50万人级别或区级的防灾分区,宜设置中心避难场所、市区级应急指挥中心、Ⅰ级应急保障医院、救灾物资储备库、应急保障水源及应急保障水厂、Ⅰ级应急疏散通道、市区级应急医疗救护场地和应急物资储备分发场所。

2 通往每个防灾分区的应急通道不应少于2条。缺少应急通道的,应增加城市广场,预留直升机起降场地。

3 防灾分区间应满足防止灾害蔓延的要求。

4 防灾分区应制定应急保障水厂、应急保障医院、避难场所等重要防灾设施与城市主要应急通道、供电设施、通信设施的联接设施的规划要求。

5 防灾分区应针对人员密集公共设施的紧急避险和紧急避难提出应急保障基础设施和应急服务设施配置及安全保障空间的规划要求和防灾措施。

▼ 展开条文说明

5.3.3 本条规定了防灾分区规划控制内容的基本要求。

防灾分区的分级数量具体规划时根据城市规模、结构形态、灾害影响场特征来确定。防灾分区的规模和范围需要与应急服务设施的服务范围相协调。在规划时,把服务与灾后固定避难和生活的防灾分区作为主要控制内容,此级别分区大体对应人口规模为3万人~10万人,对应城市街道管理,对以居住区为主的防灾分区单元可按照城市居住区的布局进行合理划分和规模控制。

本标准制定时,参考了日本避难生活圈和我国台湾防灾生活圈的要求。

5.3.4 城市居住区规划建设应落实防灾分区的综合防灾要求,并应符合下列规定:

1 居住区应符合突发灾害避险时的紧急疏散和临时避难要求,宜按小区安排紧急避难用地,并划定满足安全要求的有效避难区,满足所有常住人口和流动人口的避难要求。居住区用于紧急避难的平均有效避难用地面积按0.7m2/人~1.0m2/人控制,且不得小于0.45m2/人。任何居住街坊的紧急避难面积不得低于0.2m2/人。

2 居住区内疏散道路应确保内部人员安全有效疏散。居住街坊应有确保灾时安全的出入口,并与应急通道有效相连。

3 绿地、广场宜兼顾避难用地功能。新建或改造的居住区宜考虑选择中小学校、居民运动场馆、公共服务或活动中心等设施作为避难建筑。避难用地和避难建筑相应的避难规模、设防标准和建设要求应纳入规划控制内容。

▼ 展开条文说明

5.3.4 本条规定了城市居住区规划建设的专项防灾要求。

城市居住区是城市常住人口居住生活的基本单元,配置相应防灾设施、规划布局和工程方案满足安全疏散要求是确保公众生命及财产安全的最根本措施。本条主要从紧急避险和疏散方面规定了居住区规划时的基本要求。

我国《城市居住区规划设计标准》GB 50180按居住规模分15分钟生活圈、10分钟生活圈、5分钟生活圈和居住街坊四级进行规划设计控制。在确定居住区防灾要求时主要考虑以下几方面:

1 按照规定,紧急避难场地的控制指标为1.0m2/人,最低不得小于0.9m2/人,疏散半径不大于500m;紧急避险空间的控制指标为0.2m2/人,紧急避险是突发事件发生后的基本需求,是对任何可避难的公共空间的最低要求。在下面的测算中,认为固定避难场所布局满足本标准第5.4.1条和第5.4.5条的规定,其服务半径按平均1km考虑。

2 从整个城市看,紧急避难用地面积可由固定避难场所和紧急避难场所提供,考虑到两者服务范围(服务半径)、单人指标和适用阶段的差异,经核算固定避难场所通常可以满足30%左右常住人口的紧急避难需求,城市人均有效紧急避难用地面积平均指标不低于0.70m2。城市固定避难场所布局中,服务半径大于1km时,需要调高此控制指标。按照固定避难场所服务半径在1km~2.5km间变化,最低人均指标控制在0.70m2~1.0m2。

3 紧急避险要求作为最低控制,因此最低控制级别的任何居住街坊的人均有效紧急避难用地面积平均指标不低于0.2m2。

4 对于居住区,可区分三种情况:

1)对于固定避难场所的紧急避难服务半径可以覆盖的地区,任何居住街坊需要满足紧急避险需要,不得低于0.2m2/人,任何5分钟生活圈需要考虑无组织疏散情况,按就地紧急避难和去固定避难场所各半考虑,不低于0.45m2/人。

2)对于固定避难场所的紧急避难服务半径难以覆盖的各层级生活圈,按1.0m2/人控制,且不得低于0.9m2/人。

3)处于两种情况之间时,按覆盖比例居住街坊在0.2m2/人~1.0m2/人之间进行控制,各级生活圈在0.45m2/人~1.0m2/人之间进行控制。因此对于居住区的人均有效紧急避难用地面积指标,需要考虑无组织疏散情况,即使全部位于固定避难场所的紧急避难服务半径内,人均有效紧急避难用地面积指标也按不低于0.45m2/人控制为宜。

5.4 防灾设施和重要公共设施布局

5.4.1 城市应急交通应考虑主要灾害源及重大危险源分布和区域救援情况,分散设置多个疏散救援岀入口,综合利用水、陆、空等交通方式,规划设置相互衔接的应急通道,采取有效的应急保障措施,提出应急通道防灾管控措施和建设要求,并应符合下列规定:

1 城市保证一个主要灾害源发生最大可能灾害影响时可有效通行的疏散救援出入口数量,大城市不得少于4个、中等城市和小城市不得少于2个,特大城市、超大城市应按城市组团分别考虑疏散救援出入口设置。

2 城市疏散救援出入口应与城市内救灾干道和区域高等级公路连接,并宜与航空、铁路、航运等交通设施连接,形成高冗余度相互支撑的交通走廊形式,保障对内救援和对外疏散可有效实施。

3 100万人口及以上的城市组团应考虑灾害规模效应和组团内部的应急通行,提高救灾干道、疏散主通道的有效宽度设置标准,并宜分别考虑救援和疏散要求分开设置。

4 沿海、沿江河的城市以及山地城市宜釆取建设应急码头、直升机起降场地等措施增强应急交通能力。

5 城市应急通道应与本标准规定应急保障对象和城市重要公共设施的出入口相衔接,确不能直接相连时,应设置局部连接通道,连接通道应满足本标准关于应急通道的相关规定。

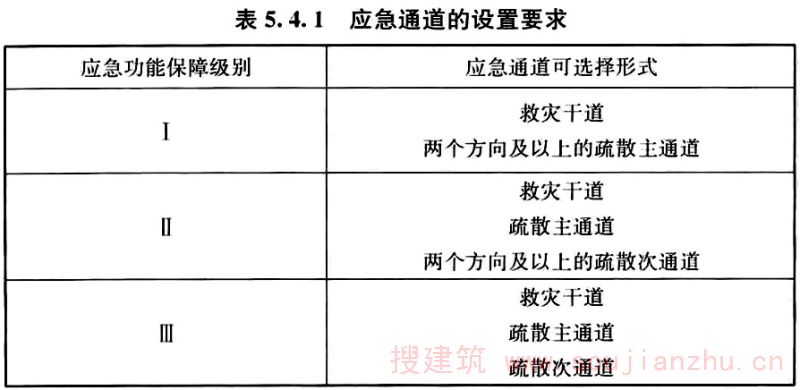

6 应急通道的设置要求应符合表5.4.1的规定。

▼ 展开条文说明

5.4.1 根据城市合理的救援方向,通过设置城市的出入方向和出入口,连接区域性的救援通道,是保证城市防灾能力的重要方面,因此本条规定了城市的疏散救援出入口数量,同时也需要保障与城市疏散救援出入口相连接的城市主干道的通行能力。

城市疏散救援出入口保证通行,可按下述要求考虑:发生灾害时,预估所受灾害影响位于其设防水准之内,不会发生可能影响通行的其他破坏。应急保障基础设施布局需要满足城市疏散救援出入口的通行和应急功能保障要求。与城市疏散救援出入口有关的工程设施需要按设定最大灾害效应确定抗灾设防标准针对应急通道设置,本条主要考虑不同类型通道的抗灾设防能力从冗余度设置角度并配合本标准第6.2节的有效宽度要求和关键空间节点保证等方面规定了应急通道的防灾措施和应急保障措施。

5.4.2 城市应急供水保障基础设施规模应按照基本生活用水和救灾用水需要进行核算,按照市政应急供水为主、应急储水或取水保障为补充的原则进行布局,对各应急供水保障对象采取有效的保障措施,并应符合下列规定:

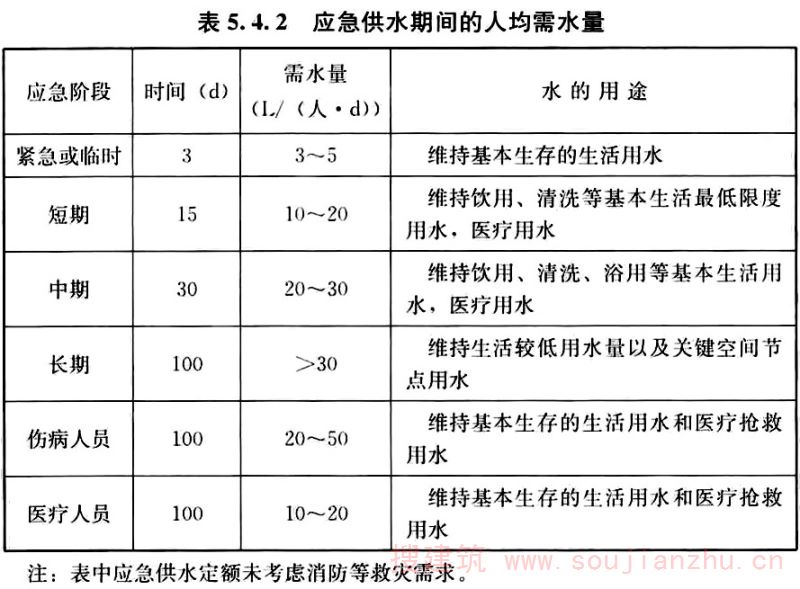

1 应急供水期间的人均需水量可按表5.4.2的规定,考虑城市自然环境条件综合确定。

2 核算应急供水量宜考虑一定的冗余。核算应急市政供水量时,应考虑灾后管线可能破坏造成的漏水损失。

3 城市应急保障水源应采用多水源形式;应急保障对象的应急供水来源宜采用应急市政供水保障设施、设置应急储水装置或设置应急取水设施至少两种方式。

4 应急供水管道宜采用环状连接。

5 应急储水装置或应急取水设施一般可按照市政供水中断或外部救援空窗期的紧急供水措施安排。应急储水装置或取水设施应保障不少于紧急或临时阶段维持基本生存的生活用水和医疗用水的需水量。

▼ 展开条文说明

5.4.2 本条规定了保障灾时灾民基本生活用水和救灾用水需要的应急供水保障设施的规划布局要求,规定了应急供水保障设施的基本要求和实现方式。考虑到灾后应急供水的重要性,要求城市采用至少两种应急供水体系进行应急保障。

核算应急市政供水保障的供水量时,灾后管线破坏可能造成的漏水损失可根据城市供水系统平时的漏水状况考虑灾后管线的破坏率综合确定。

消防供水根据灾后次生火灾的评估情况,按照现行国家相关标准中消防供水的规定设置应急消防供水系统,本标准第6.2.6条也给出了原则规定。

应急供水保障设施需要考虑平灾结合的原则,除非特殊情况尽量避免仅为防灾设置,为此本条给出了共享利用的方式和要求。

5.4.3 城市应急服务设施规模的确定,应符合下列规定:

1 应急服务设施的规模应考虑建筑工程可能破坏和潜在次生灾害影响因素,按满足其服务范围内设定最大灾害效应下所核算需提供应急服务人口的需要来确定。

2 固定避难人口数量应以避难场所服务责任区范围内常住人口为基准核定,且不宜低于常住人口的15%,其中长期固定避难人口数量不宜低于常住人口的5%。紧急避难人口数量应包括常住人口和流动人口,核算单元不宜大于2km2。人流集中的公共场所周边地区核算时,宜按不小于年度日最大流量的80%核算流动人口数量。

3 应急医疗卫生救助人口数量宜按总人口核算,其中受伤及疫病人员数量不宜低于城市常住人口的2%。

4 救灾物资储备库可按辐射区域内灾害救助应急预案中三级应急响应启动条件规定的紧急转移安置人口规模进行物资储备。大型救灾备用地、市区级应急物资储备分发设施应满足本地区设定最大灾害效应下需救助人口物资临时储存和分发需求;避难场所应急物资储备分发设施应考虑场所服务范围内所有人员需求。

▼ 展开条文说明

5.4.3 本条规定了城市应急服务规模和建设规模的主要配置要求。

城市应急服务规模的评估需要考虑不同水准灾害和不同应急阶段的要求,满足根据城市预估的破坏情况所确定的应急服务规模。应急服务设施选择评价时,可以影响规模大的灾害为主,兼顾其他灾害的综合要求,包括本身的安全和改造难易情况,以及应急交通、供水等应急保障基础设施和医疗、物资储备等应急服务设施的配套情况。

城市可根据设定最大灾害效应所确定的受伤人数在中心避难场所和长期避难场所集中设置应急医疗卫生区和重症救治场所。

对于婴幼儿、高龄老人、残疾人及行动困难、需要卧床的伤员和病人等特定人群,必要时可安排特定避难场所或在避难场所中安排特定避难区。

按照目前我国应急救灾的有关规定和实际操作经验,通常当灾情达到一、二级时,上一级自然灾害救助应急预案就要启动,而三级以下灾情往往由本地区自行响应。三级灾情通常对应较大规模灾害水平。因此,城市应急物资储备分发系统中救灾物资储备库的规模需满足三级以下灾情紧急转移安置人口的救助需要,一、二级灾情城市应急物资储备分发设施需满足外来救灾物资的临时储备需要。灾害发生时,救灾物资的分发体系是必须考虑的,分发用地的布局需要满足受灾人员的分布。

5.4.4 应急服务设施的配置指标应符合下列规定:

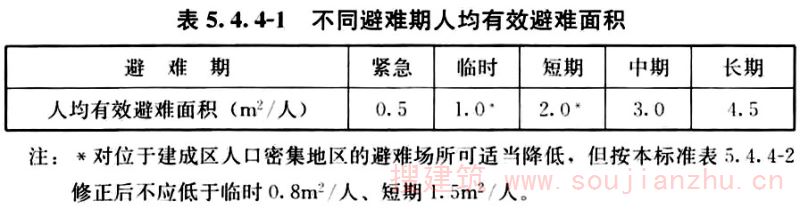

1 避难人员人均有效避难面积应按不低于表5.4.4-1规定的数值乘以表5.4.4-2规定的人员规模修正系数核算。

2 紧急避难期需医疗救治人员的有效使用面积不应低于15m2/床,固定避难期不应低于25m2/床。安排简单应急治疗时,紧急避难期不宜低于7.5m2/床,固定避难期不宜低于15m2/床。

▼ 展开条文说明

5.4.4 本条规定了应急服务设施的配置指标。本条的配置指标是根据现行国家标准《防灾避难场所设计规范》GB 51143的相关规定核算得到的。

5.4.5 避难场所的设置应满足其服务责任区范围内受灾人员的避难需求,分级控制和设置,并应符合下列规定:

1 紧急和固定避难场所的分级控制要求,应符合表5.4.5的规定。

2 避难场所的避难容量不应小于其避难服务责任区范围内的需疏散避难人口总量。

3 中心避难场所一般包括市区级应急指挥、医疗卫生、救灾物资储备分发、专业救灾队伍驻扎等市区级功能,市区级功能用地规模不宜小于20hm2,服务范围宜按建设用地规模20.0km2~50.0km2、人口20万人~50万人控制。中心避难场所受灾人员避难功能区应按长期固定避难场所要求设置。

4 中心和固定避难场所的防灾设施配置应满足次生灾害防护、消防扑救和卫生防疫等要求。

▼ 展开条文说明

5.4.5 本条规定了避难场所布局和规模配置要求。按照服务范围的大小,避难场所中通常可能存在四种级别的应急设施:服务于市/区级应急功能或人员的,服务于责任区范围应急功能或人员的,仅服务于场所内部应急功能或人员的,仅服务于场所避难单元内部应急功能或人员的,可分别称为城市级、责任区级、场所级、避难单元级。避难场所配置应急指挥、医疗和物资储备区时,其服务范围通常是城市级的。避难场所的应急物资储备分发、医疗卫生服务通常是责任区级的。

确定避难场所配置规模与其最长开放时间关系密切,而不同灾种的各应急阶段的时间长短各有其固有规律,统筹考虑这些要求,合理确定短期、中期和长期避难场所的比例。

5.4.6 城市综合防灾规划应考虑对城市重大危险源、应急保障基础设施、应急服务设施和城市重要公共设施的安全防护要求,统筹协调防洪排涝工程、消防工程、防灾分隔带、地质灾害防治工程等灾害防御设施。

▼ 展开条文说明

5.4.6 本条规定了城市灾害防御设施的规划要求。城市综合防灾规划需要针对各专业规划灾害防御设施的设置情况,从综合防灾的角度,重点考虑对应急保障基础设施、应急服务设施和城市重要公共设施的防护要求,分析防护标准的合理性和适用性,协调各类防灾设施的用地布局。

5.4.7 城市重要公共设施应考虑突发灾害、事故灾难、恐怖袭击和群体性事件等突发事件的防范要求,与防灾设施布局相协调,对所需配置的防灾设施及安全保障空间制定规划控制措施,并应符合下列规定:

1 城市重要公共设施应合理设置出入门、缓冲空间、连接通道等设施。

2 城市重要公共设施应对恐怖袭击和群体性事件宜采取结合市政和道路设施设置隔离障碍物、结合出入口和交通流线采取建筑后退或设置广场等措施预留缓冲空间、沿交通流线方向釆取不同高差设计等防护措施,必要时制定防爆防撞设计条件。

3 人员密集重要公共设施应对紧急避险和紧急避难在建筑出入口和场地出入口之间设置缓冲空间,场地出入口宽度应满足人员疏散要求,场地出入口两侧市政道路不宜设置路内停车场地。

4 城市人员密集公共开敞空间的平面和竖向设计应充分考虑防范由于人员可能拥挤造成的踩踏等伤亡事故,不宜设置台阶、固定隔离墩等设施。

▼ 展开条文说明

5.4.7 本条规定了城市重要公共设施的综合防灾规划要求。城市重要公共设施的规划控制措施需要综合考虑下述要求:

1 平时和灾时功能发挥要求,特别是场地缓冲空间、出入口及连接通道的设置要求。

2 承担防灾功能的设施需要根据所属防灾设施类别符合本标准及相关标准的要求。

3 充分考虑人员密集特征、交通流线,根据所需防范突发事件种类釆取防护措施。

4 存在潜在灾害源或危险源的公共设施,考虑对周边危害的防护措施。

关于公共设施,其范围在不同领域各不相同。在工程建设和城乡规划领域,通常有公共设施、公共服务设施、公共建筑、市政公用设施、市政基础设施等相关的术语使用。从城市综合防灾领域,需要考虑的重要公共设施是指具有承担城市重要功能,属于系统关键功能节点,使用运行时具有大量人员密集特征,存在潜在灾害或危害源,可能造成重大人员或经济损失等一方面或多方面特征的建设工程。

现行国家标准《城市公共设施规划规范》GB 50442分为行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育科研设计、社会福利七大类,侧重于公共建筑范畴。按照住房和城乡建设部的行政规章,市政公用设施包括城市道路(含桥梁)、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明等设施及附属设施,可归类为城市交通(城市道路及照明、桥梁、城市轨道交通)、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生七大类,侧重于市政基础设施范畴。在现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137中,提出了公共管理与公共服务设施(含行政办公、文化、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利、文物古迹、外事、宗教、商业服务业设施(含商业、商务、娱乐康体、公用设施营业网点、其他)、公用设施(含供应设施(供水、燃气、通信、广播电视等)、环境设施、安全设施(消防等)、其他)、绿地与广场等相关用地类型,与之相关的还有城市轨道交通站点、交通枢纽、公共交通场站等类型。居住区公共服务设施在上海、天津等地方标准中分为:教育、医疗卫生、文化、体育、绿地、社区服务、行政管理、商业金融、市政公用、公建预留等。市政基础设施工程,在现行行业标准《房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准》JGJ/T 181中,分为城市交通、桥梁、供水、排水、污水处理、燃气、热力、垃圾处理、防洪等。

依此考虑,需要按照本条要求规划的重要公共设施主要包括:行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育科研设计、社会福利等类型的重要公共建筑,交通枢纽,大型广场,市政公用设施的重要场站、大型公园等。

6应急保障基础设施

6.1 一般规定

6.1.1 城市综合防灾规划应结合城市基础设施建设情况及相关专业的规划,提出规划布局和防灾措施,并应符合下列规定:

1 规划时应分析城市需提供应急功能保障的各类设施等应急功能保障对象,确定应急供水、供电、通信等设施的保障规模和布局,明确应急功能保障级别、灾害设防标准和防灾措施。

2 规划时应确定城市疏散救援出入口、应急通道布局和防灾空间整治措施。

3 规划时应提出防灾适宜性差地段应急保障基础设施的限制建设条件和保障对策。

4 规划时应明确应急保障基础设施中需要加强安全的重要建筑工程,并针对其薄弱环节,提出规划和建设改造要求。

▼ 展开条文说明

6.1.1 本条规定了应急保障基础设施的规划要求。应急保障基础设施规划需要提出合理有效的灾害防御标准和要求,明确应急保障基础设施布局、建设和改造的抗灾设防要求和主要防灾措施。

城市中的应急指挥、医疗、消防、物资储备、避难场所、重大工程设施、重大次生灾害危险源等应急保障对象需要规划安排应急交通、供水、供电、通信等应急保障基础设施。

应急保障基础设施的设防标准,可针对其防灾安全和在应急救灾中的重要作用,根据城市规模以及基础设施的重要性、使用功能、修复难易程度、发生次生灾害的可能性和危害程度等进行确定。

条文中适宜性差用地是指存在用地灾害的较适宜、有条件适宜和不适宜类型用地。

6.1.2 城市应急交通、供水、供电、通信等应急保障基础设施的应急功能保障级别应划分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级,并应符合下列规定:

1 Ⅰ级:为区域和城市应急指挥、医疗卫生、供水、物资储备、消防等特别重大应急救援活动所必需的设施以及涉及国家、区域公共安全的设施提供应急保障,受灾时功能不能中断或灾后需立即启用的应急保障基础设施。

2 Ⅱ级:为大规模受灾人群的集中避难和重大应急救援活动提供应急保障,受灾时功能基本不能中断或灾后需迅速恢复的应急保障基础设施。

3 Ⅲ级:除Ⅰ、Ⅱ级之外,为避难生活和应急救援提供应急保障和服务,受灾时需尽快设置或短期内恢复的其他应急保障基础设施。

▼ 展开条文说明

6.1.2 本条规定了应急保障基础设施按应急功能保障级别区分,所需达到的应急保障功能目标。

确定建筑工程应急功能保障级别通常需要考虑以下因素:

1 建筑工程的重要性,特别是在所属工程系统中的地位和等级,其使用功能失效后,对全局的影响范围和规模、抗灾救灾影响及恢复的难易程度。

2 建筑工程需要发挥应急保障功能的时段,特别是是否需要在临灾时或灾害发生过程发挥作用。

3 建筑工程破坏可能造成的危害范围和规模、人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。

4 建筑工程所保障的目标对象的上述应急要求。

不同行业的相同类型建筑,当所处地位及破坏所产生的后果和影响不同时,其应急功能保障级别可不相同。应注意,应急保障基础设施仅仅是影响基础设施系统中承担特定应急保障功能的部分,并非所有该类别的基础设施全部属于应急保障基础设施。本标准第6.2.1条规定了按照应急保障对象确定应急保障基础设施应急功能保障级别的基本方法和最低要求。

根据本标准第3.0.5条,本条确定应急功能保障目标时,所考虑的应急保障基础设施的设防目标,按应急功能保障级别的不同分述如下:

1 Ⅰ级:设定防御标准灾害影响时,灾时不中断或灾后需立即启用、修复时间也就是几分钟到几个小时;灾前通过设计以新建或加固保证主体结构安全和应急附属设施安全。这类设施通常一旦中断可能产生国家或区域层面政治、经济或社会的严重公共安全后果,可能影响全局或大范围应急救援开展,或可能导致特别严重次生灾害或大量人员伤亡等特别重大灾害后果。

在遭受设定防御标准的灾害影响时,重要应急功能应正常,不应发生损及应急功能的破坏或破坏基本不影响使用,主体结构基本不破坏或破坏轻微;在遭受超过当地设定防御标准的灾害影响时,重要应急功能基本不中断,其他应急功能保持不瘫痪,保证重要应急功能的主体结构不发生难以修复的中等以上破坏,通过紧急抢修可在紧急反应处置期内迅速修复并投入使用,其他结构不应发生影响人员生命安全的严重破坏。

2 Ⅱ级:设定防御标准灾害影响时,灾后允许一定的紧急性检查准备时间,时间控制在几个小时到1天,但通常不包括主体结构的抢修;灾前通过设计以新建或加固保证主体结构及影响重要应急功能的附属设施安全。这类设施通常一旦中断可能导致严重次生灾害或较多人员伤亡或严重经济损失等重大灾害后果。

在遭受高于当地设定防御标准的灾害影响时,重要应急功能基本保持不中断,可能发生的损坏对重要应急功能影响较小,主体结构不发生中等以上破坏,且应急功能可在紧急反应处置期内迅速恢复;在遭受超过当地设定防御水准的灾害影响时,重要应急功能保持不瘫痪并应能在紧急救灾期内及时恢复,保证重要应急功能的主体结构不发生不可恢复的破坏,通过紧急抢险加固可在紧急救灾期内及时修复并投入使用,其他结构应不致倒塌或不应发生危及生命的严重破坏。

3 Ⅲ级:设定防御标准灾害影响时,灾时可能发生破坏,但可由其他方式替代或灾后通过应急抢修恢复及紧急设置即可投入使用;主体结构通过灾前设计以新建或加固确保安全或灾后应急评估选择和设置,主要应急设施配置到位或预留配置,相应应急功能临时迅速设置。这类设施一旦中断可能导致较大灾害后果。

对于需要在临灾时期和灾时发挥应急功能的建筑工程其应急功能保障级别通常为Ⅰ级。

按照本标准目前的规定,需要提供Ⅰ级应急保障规模的城市区块为20万人左右,按照《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》国发[2014]51号文件,Ⅰ型小城市人口规模低于20万人,但由于这类城市基本属于县城,对于县域防灾减灾,其指挥、医疗卫生、供水、通信等设施不仅用于城市,更要覆盖整个县域,在多次地震等灾害应对经验中均证明了其重要性,因此不再区分这类城市单独规定,这也与我国现行其他防灾减灾标准一致。

6.1.3 应急保障基础设施的灾害设防要求应符合下列规定:

1 应急保障基础设施应采用增强抗灾能力、冗余设置或多种保障方式组合来保证满足本标准第3.0.5条和第6.1.2条规定的应急功能保障性能要求。

2 应急保障基础设施及其保障对象,其主要建筑工程应具有一致水平的抗灾可靠性。

3 规划新建应急保障基础设施宜采取增强抗灾能力的方式。

4 采用增强抗灾能力方式的应急保障基础设施应按设定防御标准确定其抗灾设防标准。当无法采用增强抗灾能力方式时,应采取增设冗余设置确保应急保障性能的可靠性。

5 应急保障基础设施应满足抗震设防、防洪、内涝防治及地质灾害防治的选址和建设要求。

6 位于防灾适宜性差地段的应急保障基础设施,其所釆取的防灾措施应能满足防御或适应设定最大灾害效应场地破坏的要求。

▼ 展开条文说明

6.1.3 本条规定了确保应急保障基础设施保障能力的方式,基本方式是增强其所属建设工程的抗灾能力和提高冗余度。

应急保障基础设施应急功能保障性能目标的实现,与建筑工程的抗灾可靠性和应急保障途径的冗余程度直接相关,因此可通过提高建筑工程的抗灾能力和多途径应急保障的方式来保证建筑工程达到应急功能保障性能目标。

应急保障途径和方式分类见表4。

应急保障基础设施抗灾设防标准需要按照相应地区的设定防御标准来确定,并需达到本标准第6.1.2条规定和相应条文说明中的应急保障性能要求。一般来说,应急保障基础设施的抗灾设防标准不应低于一般建设工程。采用增强抗灾能力方式,需要高于一般建设工程,严格按照设定防御标准进行设防;采用其他方式时,允许适当降低,但不得低于一般建设工程。本标准第6.1.4条和第6.1.5条给出了抗震设防情况的处理方式,其他灾害设防可参照抗震设防的原则确定抗灾设防标准。

实际上,应急保障对象本身的抗灾能力是进行应急保障的根本目的。应急保障对象的主要建筑工程也需要按照设定防御标准确定抗灾设防标准,本条提出了确定的原则,与其配置的应急保障基础设施具有相应水平的抗灾设防能力,以保证其发挥预期作用。其抗震要求按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223和《城市抗震防灾规划标准》GB 50413的有关规定进行确定。

城市规划建设需要加强应急保障基础设施在用地灾害条件下的基本防灾措施和应急保障对策,对于不适宜用地宜做专门研究。跨越或穿过适宜性差用地的应急保障基础设施,需要采取可有效防御用地灾害形变的灾害设防要求,或者采取能够有效适应用地灾害形变的防灾措施。

应急保障基础设施是城市综合防灾能力的重要支撑。当线状基础设施难以避让适宜性差的用地时,必须釆取有效防灾措施和减灾对策或安排其他的替代方式,保证在发生场地破坏位移和其他灾害效应时的可靠性。而应急保障基础设施的关键空间节点则必须避让危险地段,无法避让时,必须进行专门设计。

6.1.4 按设定防御标准进行抗震设防的Ⅰ级应急保障基础设施的主要建筑工程抗震防灾要求应按高于重点设防类确定,Ⅱ级应急保障基础设施的主要建筑工程应按不低于重点设防类确定,Ⅲ级应急保障基础设施的主要建筑工程应按不低于标准设防类确定。

▼ 展开条文说明

6.1.4 本条规定了应急保障基础设施主要建筑工程的抗震要求。

城市综合防灾规划时,依据应急保障对象(需提供应急功能保障的各类设施)的需求,评估基础设施抗震设防水平和网络冗余度要求,分析应急保障基础设施需要采取的确保应急保障可靠性的具体方式,对于难以通过网络提供可靠应急保障的基础设施,釆取增强抗震能力方式时,按照本条规定进行抗震设防。

本条根据现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的基本原则规定了抗震要求,基本与设防分类标准衔接一致,只是从应急保障要求出发,对难以形成网络而需保障对象特别重要的应急保障基础设施规定了较严格的抗震要求。

主要建筑工程的范畴按本标准相关条文和现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223有关规定中的范围确定。

6.1.5 应急保障基础设施的抗震设防尚应符合下列规定:

1 按本标准第6.1.3条规定需采用增强抗震能力方式但无法满足本标准第6.1.4条规定时,应采取增设冗余设置方式来确保应急功能保障性能的可靠性。

2 采取冗余设置方式时,Ⅰ级应急保障基础设施的主要建筑工程不应低于重点设防类,Ⅱ、Ⅲ级应急保障基础设施的主要建筑工程不应低于标准设防类。

▼ 展开条文说明

6.1.5 本条规定了本标准第6.1.4条规定以外的应急保障基础设施的抗震要求。

6.2 技术要求

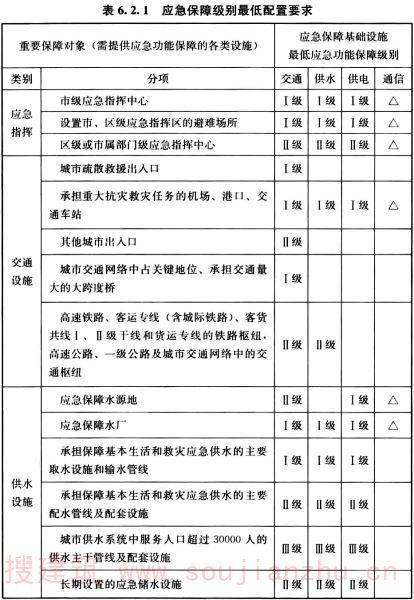

6.2.1 根据需提供应急功能保障的各类设施的类别和分项,城市应急交通、供水、供电等应急保障基础设施的应急功能保障级别应按表6.2.1划定。

▼ 展开条文说明

6.2.1 本条规定了应急保障基础设施设置必须执行的最低技术要求,是进行应急保障基础设施选择、配置和布局的基本依据。

本条规定的Ⅰ级应急保障对象为涉及国家和区域安全的建筑工程、城市应急指挥中枢系统,供水、交通的核心工程,应急救灾的核心工程等,这些建筑工程一旦不能保障,整个城市关键功能将会陷入瘫痪。Ⅱ级应急保障对象为涉及灾后维持基本生活的核心建筑工程、应急救灾的重要工程等,这些建筑工程是灾后维持灾民基本生存保障的防灾据点,一旦不能保障,灾后基本生活和应急救灾的顺利进行将受到重大影响。Ⅲ级应急保障对象为涉及震后维持基本生活的重要建筑工程,是保障灾后灾民基本生活所必需。

本条所指“交通、供水、供电等应急保障基础设施”,不仅包括工程项目的建筑结构部分,也包括基础设施功能运行所需的主要配套设施设备。

重大危险源的分级,可按照现行国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218以及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的有关规定进行。

应急供电保障对象只涉及应急指挥、医疗卫生、消防、供水、通信、机械通风等建筑工程。城市的应急供电保障与城市的应急交通和供水保障不尽相同,考虑到电力系统多为区域电网形式,提高市政供电系统的应急保障能力非常复杂,并非简单的规划能够解决,因此应急供电保障主要需要釆用多路供电和配置应急电源保障方式。考虑到应急电源配置的经济代价,因此经过研究,只规定应急救灾必需的应急指挥、医疗卫生、消防、供水、通信等工程。另外考虑到需要通风条件的特殊类型物资储备需要,和需要保障通风的避难建筑(如釆用人防工程进行避难),将这两类工程的应急机械通风所需的应急供电保障也纳入规定。

考虑到目前通信方式的多样性,应急通信保障只考虑需要配置应急通信设施的情况,仅考虑了应急指挥和管理的需要,因此在配置要求中未提出分级要求。条文中表6.2.1中的空白表示允许按照国家其他相关标准配置,本标准不做特殊要求。

6.2.2 城市应急供水保障基础设施应符合下列规定:

1 应急取水和应急储水设施宜与市政给水设施连接参与平时运行,并釆取灾时可紧急切断分开独立运行以确保水质的措施。

2 城市应急保障水源地和取水输水设施应满足抗灾和灾后迅速恢复供应的要求,符合防止污染、保障水质的要求,并应进行应急电源和应急储备安排。

3 应急市政给水管线应采取抗灾性能好的管材和接头形式。应急保障Ⅰ级和Ⅱ级宜采用共同沟方式设置。

▼ 展开条文说明

6.2.2 本条规定了保障灾时灾民基本生存用水、基本生活用水和救灾用水需要的应急供水保障设施的保障措施。

应急供水保障设施需要考虑平灾结合的原则,尽可能采取共享利用的方式。对于应急储水装置采用与正常给水设施连接、灾时紧急自动切断的自动换水方式,避免水资源浪费。设置应急取水设施方式不宜在长期闲置的情况下采取,确需长期闲置时,需要釆取确保应急取水设施长期有效的保障措施。

6.2.3 应急通道的宽度和净空限高应符合下列规定:

1 应急通道的有效宽度,救灾干道不应小于15.0m,疏散主通道不应小于7.0m,疏散次通道不应小于4.0m。

2 跨越应急通道的各类工程设施,应保证通道净空高度不小于4.5m。

▼ 展开条文说明

6.2.3 本条规定了保障应急通道通行能力的最小有效宽度和最小通行净高。

本条规定的应急通道的最小有效宽度是保障应急车辆通行的最小宽度,并未考虑应急通行流量的需求,属于必须强制执行的最低技术要求。

保障应急通道灾后畅通还应重视跨越通道上方的各类工程设施的安全问题。根据应急救灾车辆的通行要求,汽车载高不应超过4.0m,加上车辆自身颠簸和安全高度等因素,任何情况下,穿行建筑物的净空高度都不应小于1.5m。保证应急通道有效宽度,跨越通道上方的各类工程设施的安全十分重要,需要通过抗灾设防达到灾时保证通行的目标。

6.2.4 城市应急通道,尚应符合下列规定:

1 应急通道及其主要出入口、交叉口、桥梁、隧道等关键节点应制定设定最大灾害效应下保障应急通行的规划控制要求,提出周边建筑和设施应与通道有效宽度控制界线的间距设置要求。

2 应急通道下沉式立交桥及其他低洼地段应提出排水等内涝防治设施设置要求和防灾措施,保障内涝灾害时通行或快速恢复。

3 应急通道有效宽度小于7.0m时,宜沿道路隔一定距离考虑预留车辆检修空间,有效空间的宽度不宜小于3.0m,长度不宜小于12.0m。

4 城市救灾干道、疏散主通道以及采取Ⅰ级和Ⅱ级应急交通保障对象的连接通道不得设置路内停车场地。

5 超大、特大和大城市及山地城市救灾干道宜考虑本标准第3.0.5条第3款要求,综合采取下列措施:

1)严格按照本标准第6.1.3条和第6.1.4条中采用增强抗灾能力方式确定工程设施抗灾设防的标准。

2)针对通道上工程节点破坏,规划预备措施。

3)设置一定规模的无高架桥梁和架空设施的通道。

▼ 展开条文说明

6.2.4 本条规定了应急通道的除本标准第6.2.3条外的其他应急保障措施。

本条从冗余度设置、有效宽度要求和关键空间节点保证三方面规定了应急通道的防灾措施和应急保障能力。

条文中所指有效宽度是指应急通道在发生设定防御标准灾害后去掉道路两侧建筑工程破坏造成的影响宽度和防止掉落物等其他安全隐患所需避开的安全距离后的净宽度。

计算应急通道的有效宽度时,道路两侧的建筑倒塌后瓦砾废墟影响可通过仿真分析确定;对于救灾干道两侧建筑倒塌后的废墟的宽度可按本标准第C.0.4条的规定进行评估。

防止坠落物安全距离时根据建筑侧面和顶部所存在的可能坠落物按照不低于设定防御标准对应的加速度和速度进行评估确定,并不应小于3m。可通过针对建筑物可能落物的整治改造防止坠落伤人。

有效宽度的控制方式和控制要求见本标准附录C。

6.2.5 应急保障供电设施应按设定最大灾害效应计算灾时电力负荷需求,采取应急保障措施,并应符合下列规定:

1 Ⅰ级应急保障供电应采用双重电源供电,并应配置应急电源系统。

2 Ⅱ级应急保障供电应采用双重电源或两回线路供电。当采用两回线路供电时,应配置应急电源系统。

3 双重电源的任一电源及两回线路的任一回路应均可独立工作,并应满足灾时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需求;应急电源系统应设置应急发电机组,并应满足灾时一级、二级电力负荷的需求。

▼ 展开条文说明

6.2.5 本条规定了应急供电保障基础设施中市政供电的冗余保证的应急保障措施,属于确保城市要害系统基本运行的最低要求。

1 应急供电系统的基本配置要求,主要考虑提高市政供电的抗灾可靠性和对重要保障对象配置应急电源系统来实现。市政供电的抗灾可靠性需要按照本标准第6.1.3条规定的增强抗灾能力、冗余设置或多种保障方式组合等途径来实现。

2 对于具有应急供电功能保障要求的对象,其供电系统的应急保障措施主要从以下几方面考虑:

1)平时和灾时、灾后均能满足国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16关于电力负荷的保障要求。

2)对于需要灾后保障供电的对象,考虑市网供电系统的抗灾可靠性,制定应急电源和备用电源的配置要求。

3)关于电力负荷的分级沿用国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定,但本标准从灾时、灾后的供电保障要求出发,对不同保障对象规定供电的方式,以提高供电可靠性。

3 确定的基本原则

1)Ⅰ级应急供电保障对象对应釆取现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052有关规定中一级负荷中的特别重要负荷的供电方式;Ⅱ级应急供电保障对象对应釆取一级负荷的供电方式,Ⅲ级应急供电保障对象对应采取二级负荷的供电方式。

2)Ⅰ级应急供电保障对象必需配置应急发电机组;Ⅱ级应急供电保障对象按照当前我国的工程建设标准规定情况,原则上应急电源系统需要配置应急发电机组,但如果双重电源方式中,任一电源的专用馈电线路的供电系统采用设定防御标准进行抗灾设防,也应允许不再配置应急发电机组,这样也可减少应急发电机配置数量过大的顾虑,鼓励从根本上提高城市供电系统的抗灾可靠性,日本、美国等国的标准也允许这样做。

3)根据国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定,“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源。”因为应急保障对象的供电负荷并不都包含一级负荷及一级负荷中的特别重要负荷,因此,本条第3款规定了最低的应急负荷。相当于:设计双重电源和两回线路时,“灾时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷”需要作为一级负荷对待;设计应急电源时,“灾时一级、二级电力负荷”需要作为一级负荷对待。

4 考虑到避免重复要求,尽量简化规定,对应急电源的配置方式没有具体给出。实际上把本条要求和现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定综合起来,供电系统配置时,还包括下述要求:

1)应急发电机组的配置,Ⅰ级应急供电保障的应急发电机组台数不应少于2台,其中每台机组的容量应满足灾时一级负荷的用电需要。

2)Ⅱ级应急供电保障宜采用由双重电源或两回线路供电。当无法采用两回线路供电时,需配置应急电源。

3)当应急发电机组台数为2台及以上或应急发电机组为备用状态时,可选择设置蓄电池组电源,其连续供电时间不应小于6h。

5 标准编制时,对我国的现状情况进行了调研分析,考虑到我国目前采用市网双重电源或两回线路时,至少一路应满足本标准第6.1.3条~第6.1.5条的灾害设防要求的规定并非在所有环节都属于强制性要求,因此,现状情况下,无法考虑提高抗灾设防时,应急供电保障系统可按如下方案设置,也可满足本标准要求:

1)Ⅰ级应急供电保障:市网双重电源+2组满足一、二级负荷的应急发电机组+1组可选蓄电池组。

2)Ⅱ级应急供电保障:市网双重电源+1组满足一、二级负荷的备用电源,或市网两回线路+1组满足一、二级负荷的应急发电机组。

3)Ⅲ级应急供电保障:市网双重电源,或市网两回线路,或1组满足一、二级负荷的备用电源。

6.2.6 城市应急消防供水可综合考虑市政应急供水保障系统、应急储水及取水体系和其他天然水系进行规划,并应采取可靠的消防取水措施。避难场所的应急消防供水量宜考虑应急储水及消防取水体系满足消防扑救的要求。

▼ 展开条文说明

6.2.6 本条规定了城市消防用水量的确定要求。城市灾害发生时,应急消防供水可采用多途径、多水源综合保障。标准制定时考虑的基本原则是,一般地区消防设施时不把灾时满足消防扑救要求作为规划目标,对于次生火灾高风险区及城市重要设施和地区适当增强消防设施配置,但避难场所等灾后人员密集场所需要考虑消防设施的配置,满足消防要求。

城市消防供水体系包括城市给水系统中的水厂、给水管网、市政消火栓(或消防水鹤)、消防水池,特定地区的消防独立供水设施,自然水体的消防取水点等,也可考虑利用应急储水体系。利用人工水体、天然水源和消防水池等供给时,需确保消防用水的可靠性和数量,且设置道路、消防取水点(码头)等可靠的取水设施,每个消防站的责任区至少设置一处消防水池或天然水源取水码头以及相应的道路设施,作为自然灾害或战时重要的消防备用水源。

6.2.7 城市应急指挥和通信设施应满足各类指挥中心的应急通信要求,并应与上级应急指挥系统保持互联互通。城市可整合公安、消防、地震、防汛、市政、气象等应急指挥专用通信平台,协调共享应急通信专线和数据通道等资源。

▼ 展开条文说明

6.2.7 本条规定了应急通信的规划要求。

当前我国一些城市开始整合应急、公安、消防、地震、防汛、市政、气象等应急指挥专用平台,统一接警在很多城市都得到了实现,有利于节约应急通信专线和数据通道等资源,提高应急通信效率。城市尚需发挥社会通信网络的补充作用,加强应急指挥、接警报警和信息发布平台的统合。

7应急服务设施

7.1 一般规定

7.1.1 城市综合防灾规划应确定应急指挥、避难、医疗卫生、物资保障等应急服务设施的服务范围和布局,分析确定其建设规模、建设指标、灾害设防标准和防灾措施,进行建设改造安排,提出消防规划建设指引,制定可能影响应急服务设施功能发挥的周边设施和用地空间的规划控制要求,提出避难指引标识系统的建设要求。

▼ 展开条文说明

7.1.1 本条规定了城市应急避难、医疗、消防、物资保障等应急服务设施的规划内容。

应急服务设施规划时,满足灾时应急服务需要是根本要求,是以人为本的主要体现。其布局体现普遍服务和重点保障相结合的原则,需要保证应急服务设施体系应急功能的可靠性,并结合“安全空间”理念明确其规划控制要求。

城市可以结合应急服务设施统筹设置应急指挥、通信、标识和综合宣传教育体系。

7.1.2 城市应急服务设施应根据应急功能保障级别,按设定最大灾害效应确定灾害作用、抗灾措施等抗灾设防要求,并满足防洪和内涝防治要求。

▼ 展开条文说明

7.1.2 本条规定了应急服务设施抗灾设防标准确定的基本原则和要求。

确定应急服务设施抗灾设防标准时,通常需要考虑以下因素:

1 重要性,特别是在所属工程系统中的地位和等级,其使用功能失效后,对全局的影响范围和规模、抗灾救灾影响及恢复的难易程度。

2 需要发挥应急功能的时段,特别是是否需要在临灾时或灾害发生过程发挥作用。

3 一旦破坏可能造成的危害范围和规模、人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。

根据本标准第3.0.5条,应急服务设施的抗灾设防目标需达到:在遭受相当于设定防御标准的灾害影响时,与重要应急功能相关的主体结构不发生中等及以上破坏;在遭受超过相当于设定防御标准灾害影响时,不得发生危及人员生命安全的破坏。根据应急功能保障级别的不同,应急保障性能要求可分述如下:

1 灾时不中断或灾后需立即启用的或承担特别重要应急任务的、具有Ⅰ级应急功能保障的应急服务设施,修复时间通常只允许检修时间,灾前通过设计以新建或加固保证主体结构安全和应急附属设施安全。在遭受设定防御标准的灾害影响时,重要应急功能应正常,不应发生损及应急功能的破坏或破坏基本不影响使用,主体结构基本不破坏或破坏轻微;在遭受超过当地设定防御标准的灾害影响时,重要应急功能基本不中断,其他应急功能保持不瘫痪,保证重要应急功能的主体结构不发生中等以上破坏,通过紧急抢修可在紧急反应处置期内迅速修复并投入使用,其他结构不应发生影响人员生命安全的严重破坏。

2 除上款规定以外的具有Ⅰ、Ⅱ级应急功能保障的应急服务设施,灾后允许一定的紧急性检查准备时间,时间控制在几个小时到1天,但通常不包括主体结构的抢修;灾前通过设计以新建或加固保证主体结构及影响重要应急功能的附属设施安全。

在遭受高于当地设定防御标准的灾害影响时,重要应急功能基本保持不中断,可能发生的损坏对重要应急功能影响较小,主体结构不发生中等以上破坏,关键构件不屈服,且应急功能可在紧急反应处置期内迅速恢复;在遭受超过当地设定防御水准的灾害影响下,重要应急功能保持不瘫痪并应能在紧急救灾期内及时恢复,保证重要应急功能的主体结构不发生不可恢复的破坏,通过紧急抢险加固可在紧急救灾期内及时修复并投入使用,其他结构应不致倒塌或不应发生危及生命的严重破坏。

3 具有Ⅲ级应急功能保障的应急服务设施,灾时可能发生破坏,但可由其他方式替代或灾后通过应急抢修恢复及紧急设置即可投入使用;主体结构通过灾前设计以新建或加固确保安全或灾后应急评估选择和设置,主要应急设施配置到位或预留配置,相应应急功能临时迅速设置。

对于应急服务设施的抗震设防标准确定,在本标准第7.1.4条进行了规定,其他灾害设防标准时按该条原则确定。避难场所的抗灾设防标准按照现行国家标准《防灾避难场所设计规范》GB 51143确定。

7.1.3 承担城市防洪疏散避难场所的设定防洪标准应高于城市防洪标准,且避洪场地的应急避难区的地面标高宜按该地区历史最大洪水水位考虑,其安全超高不宜低于0.5m。

▼ 展开条文说明

7.1.3 本条规定了防洪避难场所的设定防御标准。

对于防洪避难场所实际有两类问题,一是防洪避难场地,在条文中已经规定;另一是避洪建筑。安全超高的确定,考虑到防洪避难场地通常规模大,安全超高按0.5m规定,避洪建筑的安全超高需要考虑风浪因素,建议按照现行国家标准《洪泛区和蓄滞洪区建筑工程设计标准》GB 50181有关规定给出的方法确定。避洪建筑用于避难的楼层或屋顶标高的确定,也分为三种情况,位于防洪保护区内、蓄滞洪区内、防洪标准较低或没有防洪工程保护的地区。对于蓄滞洪区的避洪建筑,按照现行国家标准《洪泛区和蓄滞洪区建筑工程设计标准》GB 50181等相关标准确定。对于防洪标准较低或没有防洪工程保护的地区的避洪建筑,用于避洪的楼层标高建议采取不低于50年一遇防洪标准对应的水位加上按照现行国家标准《洪泛区和蓄滞洪区建筑工程设计标准》GB 50181确定的安全超高,避洪建筑的楼顶标高建议采取历史最高水位加上按照现行国家标准《洪泛区和蓄滞洪区建筑工程设计标准》GB 50181确定的安全超高。

在我国水系比较发达的城市,不用于防洪避难、仅用于其他灾害的防灾避难场所的防洪排涝标准的选择一直是很多地区关心的问题。考虑到防洪排涝标准需要防洪部门协调的工作量很大,一直未有明确结论性意见,此方面的经验尚少,因此,经过与城市规划、防洪有关专家讨论,在此做出如下建议,并通过各地实践为标准修订积累经验:

1 避难场所内涝防治的目标是保证应急避难区不被水淹。位于防洪保护区内或没有洪水威胁的避难场所,可重点考虑内涝防治。应急避难区的内涝防治可按城市重点地区对待,内涝防治可考虑调蓄水体、雨洪蓄滞、渗透设施和排水工程系统等采取综合防治措施,根据城市重要地区的要求按照现行国家标准《城市排水工程规划规范》GB 50318、《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805、《室外排水设计规范》GB 50014等城市洪涝防御方面现行国家标准的有关规定进行统筹规划和建设,排涝工程规划设计降雨重现期按本标准第3.0.8条规定,中心避难场所的场地按特别重要地区取不低于10年,固定避难场所按重点地区上限要求不低于5年。对于可能造成排涝工程系统功能丧失的地震等灾害避难场所,需要同时考虑淹没水位进行标高控制,并按本标准前述规定的原则考虑适当的安全超高。

2 避难场所内的河、湖水体的最高水位必须保证应急避难功能区不被水淹。防洪保护区内避难场所,其场地标高可控制在不低于20年一遇洪涝水位,当其范围内存在与城市主要江河流域相连的河、湖水体时,水工建筑物、构筑物的进水口、排水口和溢水口及闸门的标高,需要综合考虑上下游排涝措施,保证适宜的水位和泄洪、清淤的需要,确保重要的避难功能区高于淹没水位;当下游标高较高致使排水不畅时,需要采取避难场地标高控制措施,对于降雨量较多地区,尚需按本标准原则考虑适当的安全超高。

3 处于防洪保护区之外或对于防洪标准较低地区的避难场所,场地标高控制在不低于50年一遇洪水水位。

7.1.4 应急服务设施的抗震要求应符合下列规定:

1 承担特别重要医疗任务的具有Ⅰ级应急功能保障医院的门诊、医技、住院用房,其抗震设防类别应划为特殊设防类。

2 除本条第1款规定以外的具有Ⅰ、Ⅱ级应急功能保障医院的门诊、医技、住院用房,承担外科手术或急诊手术的医疗用房,其抗震设防类别不应低于重点设防类。

3 中央级救灾物资储备库应划为特殊设防类,省、市、县级救灾物资储备库抗震设防类别不应低于重点设防类。

4 避难建筑的抗震设防类别不应低于重点设防类。

5 消防车库、消防值班用房的抗震设防类别应划为重点设防类。

6 市区级应急指挥中心主要建筑的抗震设防类别不应低于重点设防类。

▼ 展开条文说明

7.1.4 本条规定了承担应急服务功能的应急服务设施的抗震设防标准要求。

医院、避难建筑、消防车库、消防值班用房、应急指挥中心的规定与现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223协调一致,救灾物资储备库根据抗震设防分类划定原则进行了规定。

对如何确保应急服务设施的应急功能是标准制定过程中受到广泛关注的重要问题。目前我国抗震设防分类是以增强建筑结构的抗震设防能力为主规定的,按照本标准第3.0.5条和第7.1.2条规定,应急服务设施的设防目标是保证在设定防御标准下应急救灾功能基本发挥作用,应急服务设施中支持功能运行的维生、配电等重要子系统及相关非结构构件和附加设备设施的抗震性能也至关重要,考虑本标准是规划标准,重点规定可作为规划管控措施的设防标准类要求,其他相关工程设防要求和抗震措施由相关工程建设强制性标准规定,也可在规划中提出建设条件加以约束。

7.1.5 城市应急服务设施应分类分级进行规划,与应急交通、供水等应急保障基础设施共同协调布局,确定其建设、维护和管理要求与防灾措施,并应符合下列规定:

1 应急医疗卫生设施规划应满足危重伤员救治、应急医疗救援、外来应急医疗支援保障等功能布局要求,可按应急保障医院、临时应急医疗卫生场所和其他应急医疗卫生设施分类安排,并应确定需进行卫生防疫的重点场所和地区。临时医疗卫生场所宜与避难场所合并设置,其他应急医疗卫生设施、卫生防疫临时场地宜结合避难场所及人员密集区安排。

2 消防设施配置宜考虑综合救援和次生灾害防御的要求,对消防站布局、消防道路、消防供水和消防通信等提出规划指引。

3 防灾避难场所宜按照紧急、固定和中心避难场所三种类型分别规划安排,并应划分避难场所服务责任区。避难场所规模和布局尚应满足现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413的有关规定。

4 应急物资储备分发设施可按照救灾物资储备库和大型救灾备用地、市区级应急物资储备分发设施、避难场所应急物资储备分发设施,分类进行安排。

5 大城市、特大城市和超大城市的消防指挥中心、特勤消防站、Ⅰ级应急保障医院和大型避难建筑村按特殊设防类抗震要求制定规划控制措施。

▼ 展开条文说明

7.1.5 本条规定了应急服务设施的规划要求。应急服务设施的规划布局需要满足综合防灾评估所确定的各类受灾人口的应急需求。

对于特勤消防站和Ⅰ级应急保障医院的抗震设防类别是否调整为特殊设防类,由城市综合防灾规划根据城市总体布局确定设置数量和规模目前做法少,但对于在大城市、特大城市和超大城市中适当布局一些高设防标准的应急服务设施不管从城市本身防灾需求看,还是从城市所在区域层面来看都是必要的,因此本条制定了相应要求。

应急保障医院、救灾物资储备库的设置需要考虑区域/市域内受灾人口和区域相应救灾资源的统筹共享。应急指挥通信需要考虑区域的协调。消防设施需要按照消防队伍作为城市综合救援力量的要求,进行消防工程布局建设安排,并需考虑次生火灾防御的要求。对应急指挥、医疗救治、救灾物资储备、救援部队后勤保障和固定避难场所,需要规划安排消防工程设施和防灾措施。

1 防灾避难场所规划要求

城市综合防灾规划中防灾避难场所规划,重点是要解决针对各类不同灾害的避难场所资源的统筹利用问题。不同灾害对应的避难场所空间布局要求和场所类型要求均有不同,城市规划应通过针对各灾种的分析合理统筹避难场所的选择和整合利用。如地震避难场所通常选择绿地或避难建筑,需要适度规模和开敞空间;洪水灾害包括了就地避洪场所和转移避洪场所,场所类型多为高地或避洪建筑,并对场所高程和转移路线有特定要求;台风灾害通常选择避难建筑,通常要求有较高的抗风和排水防涝能力。

应对其他灾害还有各种类型的避险或避难设施,如防御台风灾害的避风塘、避风港、海上避风坞等,防御矿山井下灾害的防透水型避难所,城市应对恶劣天气具有救助流浪人员作用的避难所,城市交通枢纽应对大规模交通人流的临时安置型避难所,城市规划可针对特定需求统筹安排。